Un livre brûle le monde ? D’autres le sauvent

Temps de lecture : 7 minutes

Le roman, comme toute forme de littérature, est l’élaboration intime d’un au-delà possible. C’est d’ailleurs le seul au-delà humain et plaisant qui soit à portée de main et de déchiffrement. Jugez-en, l’au-delà religieux est toujours ainsi défini : il est la possibilité de survie du corps selon les religions, « l’après » de la résurrection et du jugement, la formulation de l’éternité. Sauf que dans cette version monstrueuse, il exige la mort, la disparition, la dépossession absolue par le trépas. C’est un peu hasardeux et il y faut de la foi ou du pari. Ce qui n’est pas le cas de la littérature : c’est l’au-delà de l’homme, par l’homme, mais sans la mort. Il suffit de fermer le livre pour revenir à soi, aux siens, s’assurer la résurrection par le décrochement. Interrompre la lecture pour restaurer le corps du lecteur et sa frontière. L’au-delà est donc une vieille histoire : on l’a commencé par la religion, il se perpétue par la métaphore, le roman, le livre, la lecture, la littérature, l’art. Du coup, le roman est le seul moyen d’aller au-delà du corps, sans en mourir, et revenir sans être un revenant. C’est le grand miracle des livres et œuvres, leur puissance : nous offrir l’éternité sans nous tuer, ni exiger notre mort, ni nos supplications. La seule ascèse y est le silence. On accède alors à l’intime universel.

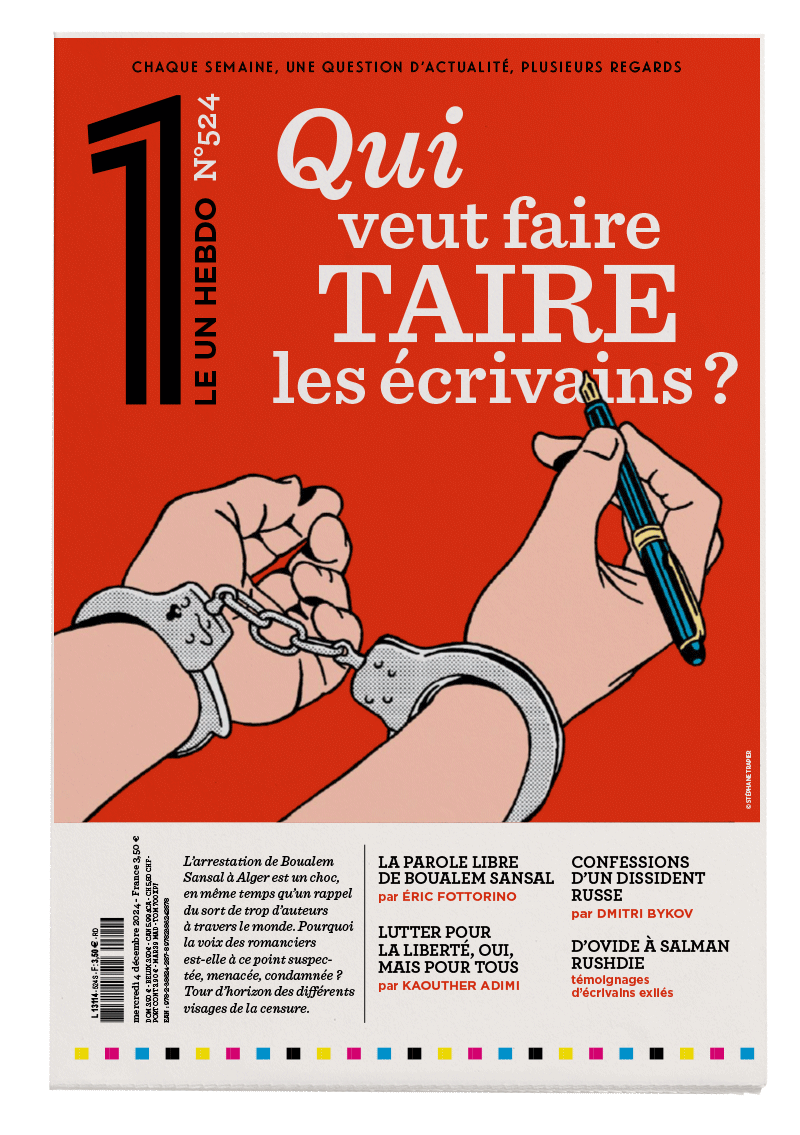

Un roman est peut-être nécessaire parce qu’il restaure l’au-delà sans sacrifice humain, sans faire couler le sang, seulement le temps. Oui, mais encore ? « La littérature peut-elle changer le monde ? Que peut le roman face à l’oppression, à l’absence de liberté ? »

Réponse un : le roman témoigne et j’en témoigne. On pallie l’un à l’absence de l’autre. C’est un peu l’ordre de la petite fille aux allumettes. J’allume du sens et j’éclaire pour moi et autour de moi. J’éclaire au sens ancien du terme, je précède ou je restitue, je préserve. Dans la prison de l’oppression, l’homme écrit ou dessine car il veut témoigner de ce qui reste après qu’on l’a tué, torturé, humilié ou diminué. Pourquoi ? Pour préserver la part humaine en soi mais aussi préserver une filiation, une continuation : on ne se souvient pas du gardien du Goulag et de son prénom mais du roman qui y résista, de l’écrivain, du livre. La filiation va du dessin rupestre à la lettrine audacieuse : on témoigne, surtout quand la nuit est impénétrable. On allume toujours un feu quand le ciel est infini. C’est une métaphore encore vive malgré les siècles d’usure. Il y a le voyageur, le feu et la mort. C’est la plus ancienne trinité des conteurs.

Un livre peut-il changer le monde ? Souvenir amusé d’une boutade d’un ami chroniqueur algérien : « La religion est un livre qui a réussi », m’expliqua-t-il un jour. Vrai. La dictature est aussi un livre qu’on impose. Il peut donc changer le monde, en mal. Et en bien. Par chaque lecteur. C’est une mécanique : un seul livre peut être l’autodafé inversé du monde, la cause de ses guerres et incendies. Le seul remède est d’en écrire plusieurs. Alors s’apaisent les vérités et sont repoussées les oppressions.

La bibliothèque est le remède humain aux temples, mosquées et synagogues, « palais du Peuple », et autres totalitarismes.

Peut-être qu’un livre ne change pas le monde mais nous le restitue quand cessent nos folies ou qu’on veut retrouver la simple clarté de nos vies immédiates. Sa part irréductible narrée devient le socle du sursaut, du renouvellement. Je témoigne donc je rends possible la filiation et aussi la restauration, le triomphe, même cyclique, du bien et du sens. Le corps du livre est son lecteur et c’est lui qui change le monde ou le répare. C’est notre rêverie collective, notre part insistante. Que peut-il contre la répression ? Il en relativise le triomphe et la victoire, prouve qu’elle ne peut pas être totale, la moque discrètement et lui dérobe sa finalité. Shahrazade raconte pour sauver sa vie mais sa vraie noce est un livre qui nous est parvenu, pas ses épousailles avec un roi tueur en série. Que peut le roman face à l’absence de liberté ? Il peut la prouver, la protéger, la perpétuer et la proclamer !

Métaphore de la restauration, de l’inauguration, de la restitution est le livre. On pose toujours en effet la même question pour alléger le poids des bibliothèques : quel livre emporteriez-vous sur une île déserte ? Pas quels outils, quelles chaussures ou quelle machine, mais quel livre ? Dans notre imaginaire, le livre est la trousse de secours du sens, le « nécessaire » après le déluge ou le naufrage. Le test de l’île introduit, comme je l’ai écrit un jour, la nécessité dans le domaine de la profusion, impose la hiérarchie et revient à l’idée du salut. L’île déserte est le livre en lui-même : inconnu, peu à peu révélé, habité, partagé, labouré puis endossé et réclamé.

La littérature est une nécessité aux pires moments. Aux meilleurs, elle affrète des apesanteurs. C’est notre part. Même Dieu n’a pas résisté à la nécessité d’écrire des livres. Le roman est nécessaire : il a fallu attendre des siècles aussi pour que Dieu cesse de raconter l’homme et que l’homme commence à raconter sa vie sans complexe. C’est une part de notre feu donc, un acquis, une rébellion. Les dictatures et les fascismes le savent : ils commencent toujours par l’art aux premiers ans de leur règne. Ils imposent leurs romans peu à peu, leur littérature, pour escamoter leur infamie. Mais cela ne réussit jamais. Cela finit en moquerie.

En démocratie, un bon roman est le contraire du consentement. En dictature, il est le contraire de la soumission. Il est toujours essentiel donc, partout.

Un livre dont je me souviens en particulier ? Les Nourritures terrestres m’ont restitué mon corps, ma gravité. Depuis, je tiens tête au ciel mais avec vigueur et loquacité. Ce livre a changé mon monde, m’a absous. Et depuis, j’essaye de changer le monde des autres. Et ainsi de suite : le monde est un « effet bibliothèque ». Quand je doute, je me retourne et reviens vers cette prose unique pour y puiser mes certitudes. Dans le périmètre de ma culture musulmane, ce livre est vraiment tombé du ciel pour le renverser. Il m’éclaira sur l’enjeu de ma présence, construisit ma révolte, me consolide encore face aux fascismes du présent, a été le début de mon grand procès contre les monothéismes et les au-delà. Il me libéra et, depuis, j’ai compris que c’est à moi de continuer. Voilà. Il en fut ainsi pour Le Spleen de Paris, Le Mythe de Sisyphe, Tropiques du Capricorne, Saison de migration vers le nord, etc.

Ils sont tous tombés du ciel pour me relever.

« Pour Sartre, qu’il le veuille ou non un écrivain est engagé »

Gisèle Sapiro

Les écrivains prennent l’habitude de publier des manifestes à partir du XIXe siècle. À quand remonte cette pratique ?

Le recours au manifeste remonte au romantisme, qui fait de l’originalité le mode d’affirmation dans le monde des lettres. Mais cette pratique s…

[Oncle Tom]

Robert Solé

On en a fait, par des éditions abrégées, l’un des plus célèbres romans pour enfants. Mais La Case de l’oncle Tom, publié en 1852, s’adressait aux adultes. Son auteur, Harriet Beecher Stowe, une abolitionniste convaincue, vo…

Houellebecq ou le « roman ambigu »

Aude Lancelin

Un soir, peu avant l’attaque meurtrière survenue à Charlie Hebdo en janvier 2015, j’ai essayé de faire dire à Michel Houellebecq que les romans pouvaient changer le cours du monde. Sans succès. Il n’a jamais voulu l&rsqu…