« Pour Sartre, qu’il le veuille ou non un écrivain est engagé »

Temps de lecture : 7 minutes

Les écrivains prennent l’habitude de publier des manifestes à partir du XIXe siècle. À quand remonte cette pratique ?

Le recours au manifeste remonte au romantisme, qui fait de l’originalité le mode d’affirmation dans le monde des lettres. Mais cette pratique se développe surtout sous la IIIe République, marquée par la libéralisation de la presse, la montée du paradigme scientifique, la professionnalisation de la politique, la naissance d’une presse d’information et l’émergence de sciences humaines qui dépossèdent le roman d’un certain nombre de domaines de compétences comme la psychologie, l’histoire, l’étude des mœurs. Tous ces facteurs obligent les écrivains à redéfinir leur place dans l’espace public.

Quelle est l’ambition des écrivains en publiant des textes collectifs ?

Au début, c’est un mode de regroupement des poètes, des écrivains et des artistes qui veulent se poser en s’opposant aux courants dominants. Le Parnasse s’affirme de cette façon en 1866. À son tour, il est contesté par les symbolistes en 1886. Les mouvements littéraires proclament dans des manifestes leur credo. Dans Le Roman expérimental, texte fondateur du naturalisme paru en 1880, Zola définit la littérature comme une science qui a pour rôle d’éclairer l’opinion en faisant connaître la vérité sur le monde et les choses dans un régime démocratique. Il va jusqu’à écrire : « La République sera naturaliste ou ne sera pas. » Le roman naturaliste fait émerger dans l’espace public des points de vue qui n’avaient pas droit de cité, ceux des classes populaires ou des malades. Mais lorsque Zola sort La Terre, cinq de ses disciples publient contre lui un manifeste où ils lui reprochent sa vulgarité et sa morbidité. Le manifeste est donc un moyen de faire des coups de force symboliques dans le monde des lettres. On peut citer encore Un cadavre, le tract que les surréalistes publient à la mort d’Anatole France en 1924.

À partir de quand prennent-ils une dimension politique ?

Le conflit de 14-18 marque un tournant. À l’issue de la Première Guerre mondiale, Romain Rolland publie un manifeste reprochant aux écrivains et artistes d’avoir mis leur art au service de la guerre, la Déclaration de l’indépendance de l’Esprit, qui entraîne un contre-manifeste de la droite nationaliste, Pour un parti de l’intelligence. En 1925, dans le contexte de la guerre du Rif au Maroc, les surréalistes rallient l’appel anticolonialiste du groupe communiste Clarté. Ils politisent ainsi le mythe romantique de l’Orient pour affirmer leur relativisme culturel contre le consensus sur la supériorité occidentale. Une contre-pétition de l’establishment littéraire leur répond en défendant le colonialisme et la mission civilisatrice de la France, sous le titre Les Intellectuels aux côtés de la Patrie. La guerre des manifestes se poursuit dans les années 1930 avec la montée du fascisme.

Quels sont les autres manifestes littéraires marquants du XXe siècle ?

L’un des textes les plus marquants est celui de Sartre dans le premier numéro des Temps modernes en octobre 1945. Il revendique une littérature nécessairement engagée et reproche à Flaubert de n’avoir rien écrit contre la répression de la Commune. Pour Sartre, un écrivain est engagé qu’il le veuille ou non, se taire est une forme d’engagement. Ce texte a eu un vaste retentissement dans le contexte de l’épuration et un impact à long terme. La force d’un manifeste est souvent liée à une revue. Les surréalistes avaient une revue, les situationnistes aussi. Des revues porteuses d’un point de vue non conformiste, hérétique.

Sans prétendre à l’exhaustivité, pouvez-vous en citer quelques autres ?

Dans les années 1950-1960, Nathalie Sarraute, avec L’Ère du soupçon (1956), et Alain Robbe-Grillet, avec Pour un nouveau roman (1963), récusent l’idée sartrienne de littérature engagée. Ils refusent tout ce qui définissait le roman du XIXe siècle : le personnage, l’intrigue et le message.

Il y a aussi en 1960 le Manifeste de l’Internationale situationniste de Guy Debord, qui préconise un nouveau type d’action pour les artistes révolutionnaires, contre la bureaucratisation de la culture.

Et bien sûr le « Manifeste des 121 » – la Déclaration sur le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie, qui doit son surnom à ses 121 signataires.

Citons aussi les tracts du Comité d’action étudiants-écrivains en 1968, où Marguerite Duras, Dionys Mascolo et d’autres affirment leur solidarité avec les étudiants.

Où situez vous la revue Tel quel de Philippe Sollers ?

C’est un mouvement qui s’affirme pendant la guerre d’Algérie autour d’un projet littéraire, mais bizarrement récuse tout engagement. Il sera très engagé à partir du milieu des années 1960, quand le champ intellectuel se politise, jusqu’à devenir maoïste.

Et plus récemment ?

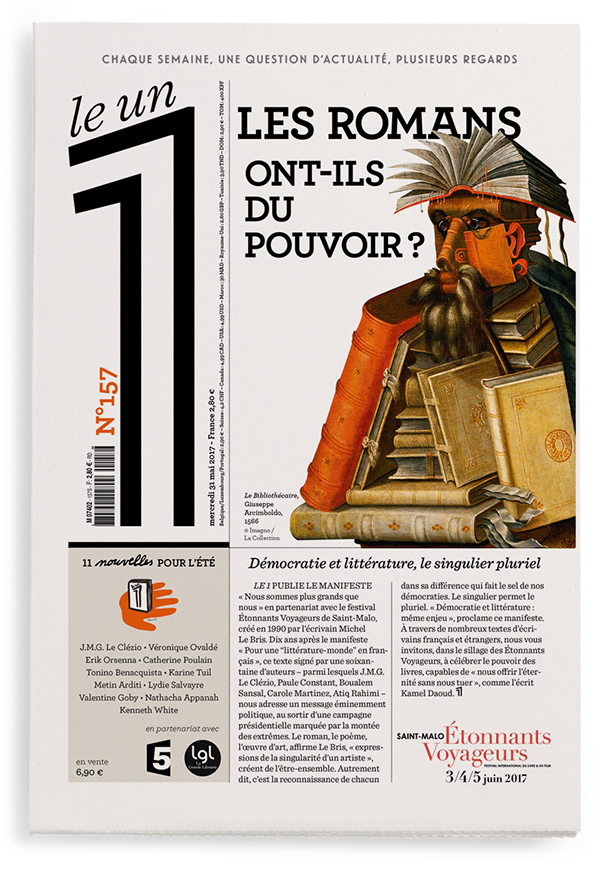

Excepté le manifeste Pour une littérature-monde en français de 2007, mené par Michel Le Bris, on n’est plus au temps des manifestes. La logique du marché littéraire a déconstruit ce mode de fonctionnement.

Que voulez-vous dire ?

Certains éditeurs ont leur ligne, leur esthétique comme POL ou Verticales, mais la logique des manifestes est dépassée par le principe d’individuation : l’écrivain doit être singulier. S’il appartient à un groupe, il perd de son individualité. Or les éditeurs privilégient l’affirmation individuelle. Le directeur de La Nouvelle Revue française, Jean Paulhan, dénonçait le « terrorisme » surréaliste tout en œuvrant à récupérer Aragon et Éluard comme auteurs. Son livre Les Fleurs de Tarbes ou la Terreur dans les lettres (1941) est une sorte de contre-manifeste.

Le statut d’écrivain s’est-il démonétisé dans le champ politique ?

Non, mais l’écrivain a cessé d’incarner en France la figure de l’intellectuel ; depuis les années 1970, les sciences sociales ont pris le relais. Michel Foucault a opposé à « l’intellectuel total » que représentait Sartre « l’intellectuel spécifique » qui intervient à partir de son domaine de compétences. Pierre Bourdieu a quant à lui revendiqué un « intellectuel collectif ». Sa maison d’édition Raisons d’agir est un collectif engagé portant un regard critique à partir de la recherche en sciences sociales. Mais il a eu du mal à imposer cette dimension collective dans les médias, qui mettaient en avant son nom seul.

À quand remonte le coup d’arrêt à ces mouvements d’écrivains engagés ?

On pourrait le situer au voyage en Chine de Sollers, Kristeva et Barthes en 1974. La radicalisation extrême a été suivie par un mouvement de délégitimation, qui va de pair avec la dévaluation du marxisme. Parallèlement, dès la fin des années 1970 ont surgi les intellectuels « médiatiques » avec les « nouveaux philosophes ». Ils vont occuper le terrain en sachant maîtriser les médias, lesquels se transforment avec les concentrations. Au moment de la première guerre du Golfe (1990-1991), des articles annoncent la fin des intellectuels, prophétie largement démentie dès 1995. La littérature ne s’est pas pour autant désengagée, même s’il ne s’agit plus de véhiculer un message politique.

Quelles en sont aujourd’hui les formes ?

Il y a par exemple le travail sur la mémoire collective : Laurent Mauvignier et Bertrand Leclair sur la guerre d’Algérie, Jean Echenoz sur la guerre de 14, Annie Ernaux sur les années 1960, Gaël Faye sur le génocide rwandais. Ou encore des œuvres qui font entendre le point de vue de dominés, comme Khady, l’exilée africaine qui va trouver la mort dans Trois femmes puissantes de Marie NDiaye, ou sur un mode plus comique les personnages de Verre cassé d’Alain Mabanckou, le domestique du Colonel des Zouaves d’Olivier Cadiot, ou encore les femmes chez Virginie Despentes ou Camille Laurens dans Celle que vous croyez. Et on peut déceler dans le travail de certains auteurs sur les formes du récit une déconstruction du storytelling médiatico-politique.

Quels grands romans ont fait prendre conscience de maux majeurs de notre société ?

Les auteurs des grandes fresques romanesques du XIXe siècle, de Balzac et Eugène Sue à Zola, ambitionnaient d’éduquer les lecteurs en offrant des études sur le monde social. Dans leur sillage, Romain Rolland, Roger Martin du Gard ou Aragon ont cherché des explications à la Première Guerre mondiale. Dans Voyage au bout de la nuit, Céline remet en cause la doxa militariste. Un roman comme L’Étranger de Camus a formé toute une génération de lycéens aux États-Unis. De tels livres ont contribué à former la vision du monde et la sensibilité des jeunes lecteurs. C’est aussi le cas de l’œuvre de Sartre. Mais le livre n’est plus le seul médium qui façonne les esprits. Sont venus la télévision, le cinéma, les jeux vidéo, les séries. L’impact des livres est difficile à mesurer. Cinquante nuances de Grey a été très lu, mais avec quel effet sur ses lecteurs ? Ces romans structurent davantage la perception du public que La Nausée de Sartre et bien d’autres romans qui ont beaucoup compté pour moi.

Propos recueillis par ÉRIC FOTTORINO et LAURENT GREILSAMER

« Pour Sartre, qu’il le veuille ou non un écrivain est engagé »

Gisèle Sapiro

Les écrivains prennent l’habitude de publier des manifestes à partir du XIXe siècle. À quand remonte cette pratique ?

Le recours au manifeste remonte au romantisme, qui fait de l’originalité le mode d’affirmation dans le monde des lettres. Mais cette pratique s…

[Oncle Tom]

Robert Solé

On en a fait, par des éditions abrégées, l’un des plus célèbres romans pour enfants. Mais La Case de l’oncle Tom, publié en 1852, s’adressait aux adultes. Son auteur, Harriet Beecher Stowe, une abolitionniste convaincue, vo…

Houellebecq ou le « roman ambigu »

Aude Lancelin

Un soir, peu avant l’attaque meurtrière survenue à Charlie Hebdo en janvier 2015, j’ai essayé de faire dire à Michel Houellebecq que les romans pouvaient changer le cours du monde. Sans succès. Il n’a jamais voulu l&rsqu…