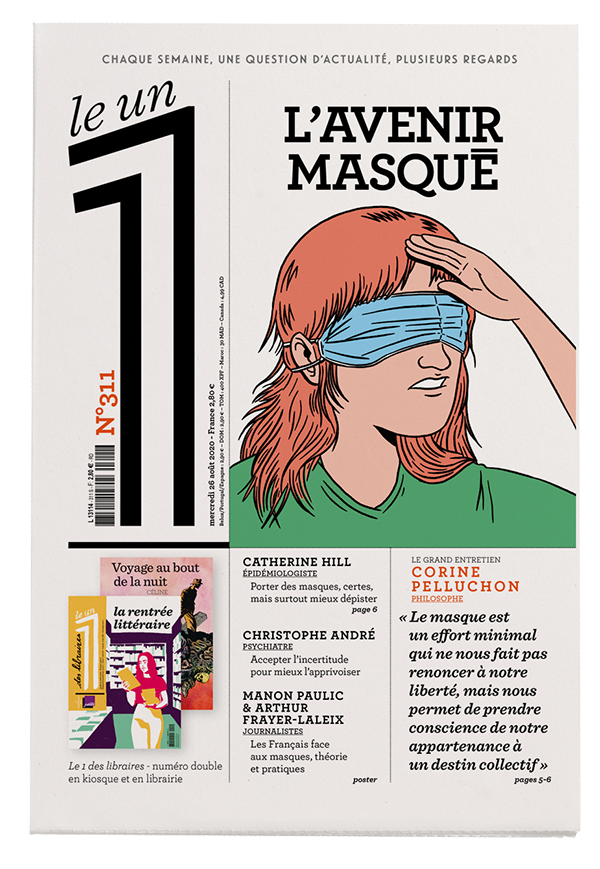

« Le masque fait le lien entre ma vulnérabilité et ma responsabilité »

Temps de lecture : 7 minutes

Est-ce troublant, philosophiquement parlant, d’avoir à cacher une partie de son visage dans l’espace public ?

On peut considérer que cacher la face expressive de son visage, c’est non pas se couper de son humanité, mais restreindre les possibilités de communication avec autrui, notamment en ce qui concerne la communication infraverbale. Or, on sait à quel point cette dernière est importante, surtout avec les personnes atteintes de déficits cognitifs. Mais on aurait tort de dire que le masque entraîne une déshumanisation, une perte du rapport au visage, au sens lévinassien du terme, puisque Levinas ne réduit pas le visage à la face physique. Le masque n’empêche pas de rencontrer autrui, mais il oblige chacun à faire preuve d’imagination pour que les rapports humains soient individualisés. Porter un masque est contraignant, mais c’est nécessaire pour limiter les risques de contamination. C’est pourquoi je suis favorable au port du masque, même à l’extérieur, dans les rues, et au sein des entreprises.

Vous avez beaucoup travaillé sur le concept de vulnérabilité. Les masques sont-ils un symbole fort de notre vulnérabilité ?

Ils matérialisent une situation collective mondiale de vulnérabilité. C’est parce que nous sommes exposés au virus, aux infections, c’est parce que nous pouvons contaminer autrui sans le vouloir et être contaminés que nous devons porter un masque. Cette une situation nous oblige à nous sentir responsables de ce dont nous ne sommes pas coupables. S’il n’y avait pas eu ces marchés d’animaux vivants où l’on vend des pangolins pour les manger, il n’y aurait pas eu de pandémie. Mais que cela ait lieu en Chine nous regarde, car, par nos modes de production et de consommation, nous nous exposons à d’autres pandémies. Sans parler de tous les risques sanitaires et écologiques liés à notre modèle de développement, aux élevages intensifs, à l’usage massif de pesticides, etc. Tant que nous ne changeons pas de modèle, nous sommes tous collectivement responsables de cette situation qui menace l’humanité tout entière. Mais nous ne sommes pas coupables, parce que personne n’a voulu cette situation.

Le masque sert-il alors de piqûre de rappel de cette responsabilité ?

La contrainte qu’il représente nous rappelle quotidiennement que le risque est présent et que notre manque de sagesse, notamment dans l’usage des autres vivants, a un coût considérable. Notre santé, notre économie et notre vie sociale sont affectées. Mais je ne sais pas si cette situation déclenchera des changements majeurs dans les modes de production, les styles de vie et les manières de penser. La transformation requise est profonde et ne peut être une simple réaction à une crise ou à un drame. Néanmoins, celles et ceux qui estiment depuis longtemps que notre modèle de développement génère des contre-productivités dans tous les domaines – social, écologique, économique –, qu’il impose des souffrances inouïes aux animaux et nous déshumanise, ont l’occasion de tirer la sonnette d’alarme pour inciter les pouvoirs publics à opérer une véritable transition écologique. Je pense que le message est passé.

« Notre modèle de développement n’a pas pris en compte les limites planétaires et il témoigne de l’inversion de la rationalité en irrationalité »

Maintenant, reste la question de savoir comment l’opérer. Pour cela, il faut aussi comprendre que la transition écologique ne concerne pas uniquement la protection des écosystèmes ni même la lutte contre le dérèglement climatique. D’abord, elle relie des domaines autrefois séparés, comme l’environnement, la santé, la justice sociale et le respect des animaux. Elle exige aussi de réorganiser la production, de la relocaliser, de changer les modèles, d’apprendre à s’alimenter en diminuant la viande et les produits laitiers. Ces changements peuvent être stimulants sur le plan économique et culturel. Notre modèle de développement n’a pas pris en compte les limites planétaires et il témoigne de l’inversion de la rationalité en irrationalité. Nous commençons à en payer les conséquences. Mettre son masque chaque fois qu’on sort, c’est reconnaître cela, mais il ne faut pas oublier que nous pouvons aussi initier les changements qui sont nécessaires. C’est notre imaginaire lié au contrôle et à la réification du vivant – hors de nous et en nous – qu’il faut surtout décoloniser. La réflexion sur la vulnérabilité aide à cela, en insistant sur notre dépendance à l’égard des écosystèmes et des autres êtres.

L’humanité a par le passé connu d’autres épidémies. Pourtant nous paraissons redécouvrir notre vulnérabilité. Est-ce de l’oubli, ou du déni ?

Depuis la Seconde Guerre mondiale, le confort relatif dans nos pays a pu entraîner un sentiment de toute-puissance. Or la vulnérabilité, c’est la passivité, le fait qu’on ne maîtrise pas tout. Dans nos sociétés, on a eu tendance à définir l’humain par la liberté et le projet, et même par la performance. Nos contemporains sont moins équipés psychiquement pour supporter l’altération du corps, le vieillissement, bref, tout ce qui leur échappe et est imprévisible. Le philosophe Edmund Husserl, dans sa conférence de Vienne de 1935, disait que la crise de l’Europe, de ses valeurs, était aussi une crise de méthode, liée à la rupture des sciences avec le monde de la vie. C’est parce que nous sommes amputés de ce rapport au vivant, parce qu’il y a eu une séparation entre la raison et la nature, que nous avons ouvert un cycle maudit donnant naissance aux phénomènes actuels.

Est-il possible de réconcilier ces deux dimensions ?

Il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain, affirmer que la rationalité est mauvaise ou que l’humain est un vivant exactement comme les autres. Mais il y a un travail d’inventaire à faire, et cette crise en fournit l’occasion. L’idée de vulnérabilité jette une lumière critique sur la modernité tardive, parce qu’elle vient rappeler la condition terrestre, mortelle de l’humain, mais aussi la dimension relationnelle de nos existences.

« Nous ne sommes jamais seuls au monde ; nous partageons les ressources avec les autres vivants et avons des devoirs envers eux »

Nous ne sommes jamais seuls au monde ; nous partageons les ressources avec les autres vivants et avons des devoirs envers eux. La nature n’est pas extérieure à nos vies, elle n’est pas non plus un décor, mais renvoie aux « nourritures » dont nous vivons. Accepter la condition vulnérable de l’humain, cela permet aussi de repenser la finalité du politique, d’insister sur l’écologie au sens littéral du terme – sagesse de l’habitation de la Terre et de la cohabitation avec les autres êtres, humains et non humains. Nous sommes nés dans un monde, avec la modernité tardive, peut-être aussi avec l’Occident, où l’on nous a appris que l’humain était séparé des autres vivants. Je ne rejette pas cette liberté ni les droits de l’homme. Au contraire. Mais nous entrons dans un nouvel âge. Je publierai au Seuil en janvier un nouveau livre, Les Lumières à l’âge du vivant, où il s’agira de penser le sens de l’héritage des Lumières quand on prend au sérieux la condition terrestre de l’humain et sa vulnérabilité. Que deviennent le rationalisme, le progrès technique, la démocratie, l’Europe dans ce contexte-là ? Aucun des piliers des Lumières n’est supprimé, mais leurs fondements sont repensés.

Le masque protège les autres au moins autant qu’il nous protège nous-même. Est-il justement le symbole de cette prise en compte de l’autre, du bien-être collectif ?

Il fait, en effet, le lien entre ma vulnérabilité et ma responsabilité. Porter un masque, c’est se protéger, mais c’est aussi protéger autrui, notamment les personnes âgées qui peuvent mourir de ce virus. Que pouvons-nous faire à notre échelle ? Éviter de faire du mal à autrui. Essayer de sauver l’économie. Porter le masque, c’est un acte civique minimal, et ne pas le porter, dans les circonstances présentes, une faute.

Les critiques du masque dénoncent l’instauration d’une société hygiéniste, autoritaire et liberticide. Que répondez-vous à ces craintes ?

Il ne faut pas tout mélanger. Si nous ne portons pas le masque, nous risquons une recrudescence de l’épidémie, un nouveau confinement et un pays ruiné. Qui souhaite cela ? Je ne dis pas qu’il n’y a pas de risques liberticides dans le monde, y compris en France. Mais il n’y a aucune gloire à tirer du fait d’enlever son masque. Si on veut critiquer les tendances autoritaires, procédons autrement.

Cette crise est-elle une occasion particulière pour changer nos imaginaires ?

Ce n’est pas parce que la crise est grave que les mentalités vont forcément changer. Mais cette crise arrive à un moment où le dérèglement climatique est palpable, où la cause animale s’impose, et où ce rapport nouveau au vivant peut amener une évolution profonde. Cependant, le monde d’hier résiste et les forces de la réaction sont très puissantes. Nous sommes à la croisée des chemins, avec des risques d’affrontements très violents. Si nous optons pour la mauvaise route, celle-ci peut nous conduire à l’anéantissement. Le masque, en ce sens, est un effort minimal qui ne nous fait pas renoncer à notre liberté de pensée, mais nous permet de prendre conscience de notre appartenance à un destin collectif.

Propos recueillis par JULIEN BISSON

« Le masque fait le lien entre ma vulnérabilité et ma responsabilité »

Corine Pelluchon

Après six mois d’atermoiements, de tergiversations, de déclarations hésitantes ou contradictoires, la France a peu à peu imposé au cours de l’été le masque dans son espace public. Les entreprises doivent également se plier à ce nouvel usage qui risque de marquer durablement nos modes de vie. Face…

[Bises]

Robert Solé

Alors que le distanciel et les gestes barrière s’installent dans la durée, il est bon de le rappeler : le port du masque permet de découvrir le plus sincère des sourires, celui qui se fait avec les yeux.

Une adhésion de principe, un casse-tête pratique

Manon Paulic

Arthur Frayer-Laleix

Les sondages sont nets : une très large majorité de Français se déclarent convaincus des vertus du masque pour se protéger, soi et son entourage, du Covid-19. Mais, si le rejet des restrictions sanitaire…