Une viande de plus en plus « désincarnée »

Temps de lecture : 7 minutes

Longtemps, la viande a été un signe de puissance sociale en Occident. Dès le haut Moyen Âge, pour les élites issues des peuples germaniques qui ont conquis le monde gallo-romain, elle est associée à la force, à la vigueur, à la capacité de combattre et de commander. Et ce sont les produits carnés, les aliments supposés les plus nourrissants et les plus échauffants, que le christianisme a interdits lors des jours de pénitence alimentaire. Imposée par l’Église, l’alternance des jours gras et des jours maigres a fortement contribué à conforter la primauté de la viande, la cuisine des jours maigres (sans viande) se définissant par rapport à celle des jours gras. L’évolution même de la langue traduit ce primat absolu du carné. Étymologiquement, la « viande » est ce qui entretient la « vie ». Jusqu’au XVIe siècle, le terme signifie « nourriture » mais, à partir des XVIe-XVIIe siècles, il ne désigne plus que la chair des mammifères et des oiseaux – une mutation sémantique à apprécier dans le contexte d’une culture alimentaire marquée, pour le plus grand nombre, par les céréales et les légumineuses, cette « viande du pauvre ».

Selon un principe d’incorporation symbolique, la chair consommée permet au mangeur de faire sa propre chair. Jusque dans les années 1970, la viande a été associée à la bonne santé, à la vitalité, voire à la virilité. Du Moyen Âge au XXe siècle, elle a bénéficié d’un discours médical très favorable, notamment pour les viandes blanches jugées les plus saines et les plus digestes. D’ailleurs, l’Église dispense les malades de l’interdit de manger de la viande, laquelle demeure l’ingrédient primordial des bouillons des convalescents. Au XIXe siècle, la consommation de viande rouge est recommandée pour conserver ou recouvrer la santé, mais le bœuf coûte cher. Dans les décennies 1830-1850, les élites françaises développent alors un discours favorable à l’hippophagie, essentiellement pour des préoccupations sociales : répondre au problème du paupérisme tout en mettant un terme à la crainte sociale du spectacle violent et sanguinaire de l’équarrissage. Des expériences médicales, largement diffusées, enseignent la non-nocivité de la viande chevaline, alors que des banquets hippophagiques sont organisés avec force publicité et que l’ouverture de boucheries chevalines est autorisée par ordonnance à Paris en 1866.

Abattre les animaux sur pieds permet d’obtenir de la viande consommable. La chair des charognes est réputée immonde pour des raisons de salubrité, mais également parce qu’il importe de maintenir la distance culturelle qui sépare l’homme des animaux charognards, lesquels sont d’ailleurs jugés immangeables, par contamination symbolique. La proximité et la visibilité urbaines des « tueries » (boucheries), du Moyen Âge au XIXe siècle, répondent ainsi à un idéal de sécurité alimentaire : les consommateurs veulent voir les bêtes arriver vivantes, afin de s’assurer qu’elles sont saines. Troupeaux de bœufs, de moutons et de porcs pénètrent ainsi dans les villes, empruntant les routes sous le regard habitué des habitants. Et les animaux sont tués au vu et au su de tous : les bêtes crient, le sang s’écoule dans les rues, les chiens rôdent… Le mangeur de viande du Moyen Âge et de l’Ancien Régime demeure donc un zoophage, au sens où, contrairement à aujourd’hui, la viande n’est pas « désanimalisée ».

Cependant, la présence des tueries au cœur des villes n’est pas sans soulever des problèmes d’hygiène et nourrir des craintes d’épidémies. Dès la seconde moitié du XVIe siècle, quelques villes, dont Dijon, Moulins, Tours et Nantes, choisissent de déplacer leurs tueries dans les faubourgs. Néanmoins, la plupart des villes françaises les conservent intra-muros, quoiqu’à proximité d’une rivière ou de fossés afin de faciliter l’évacuation des déchets. Les boucheries intra-urbaines parisiennes ne seront supprimées qu’en 1810, et en 1817 des abattoirs modèles sont édifiés à Montmartre. L’exemple parisien est lentement mais inexorablement suivi par les villes de province au cours d’un long XIXe siècle, sans que le contrôle des consommateurs ne soit immédiatement remplacé par un contrôle sanitaire, celui des vétérinaires, qui ne sera mis en place que dans la seconde moitié de ce siècle.

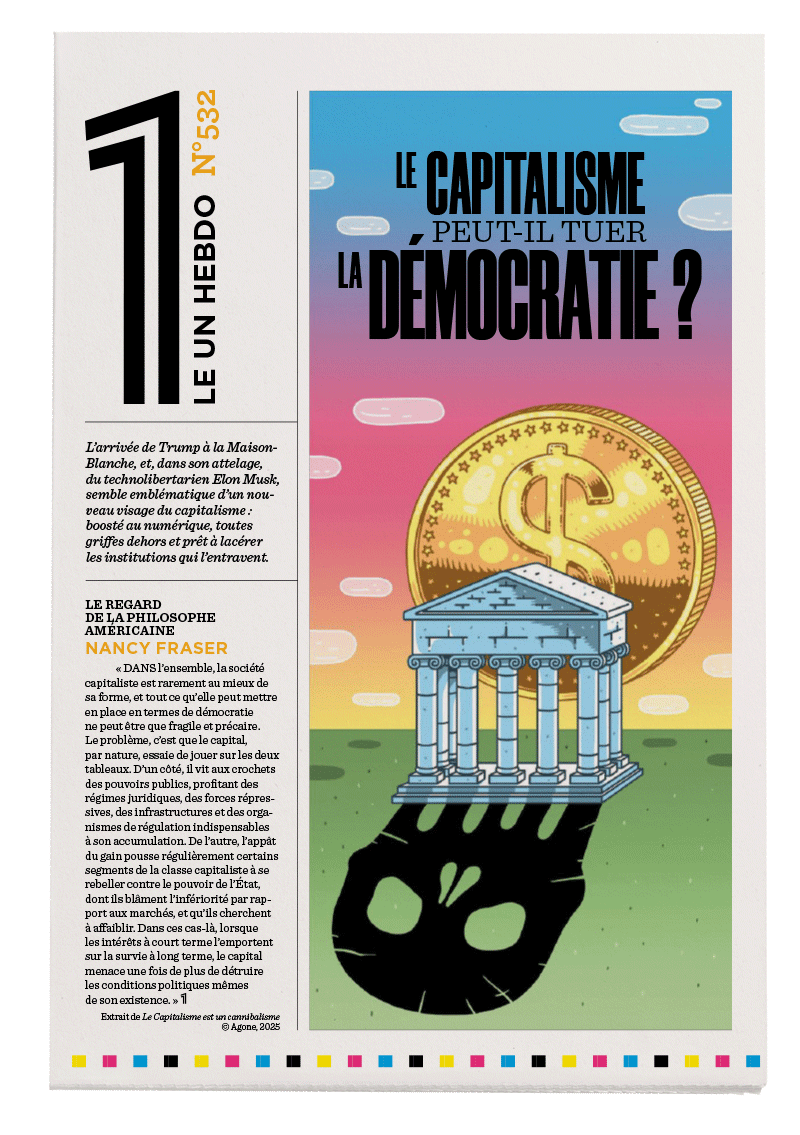

L’abattage s’est dérobé aux yeux de l’opinion pour des raisons de santé publique et de refoulement civilisationnel de la violence. Le XIXe siècle inaugure ainsi une dissociation lourde de conséquences entre l’abattoir et la boucherie : la viande achetée commence à être de plus en plus « désincarnée ». Au terme de ce processus culturel, la viande vendue sous forme d’escalope, de tournedos, d’entrecôte, de rôti… apparaît aux consommateurs complètement dissociée de l’animal vivant, à l’exception notable des volailles – encore ces dernières sont-elles le plus souvent déplumées lorsqu’elles sont offertes entières à la vente.

Même si le végétarisme moderne naît au XIXe siècle dans le monde anglo-saxon, le regard sur la viande change surtout à partir des années 1970, notamment du fait des préoccupations environnementales naissantes – A Diet for a Small Planet (Sans viande et sans regrets) de Frances Moore Lappé a été publié en 1971 – et de l’augmentation des prescriptions médicales hostiles qui conduira l’OMS à conseiller en 2002 aux pays riches de consommer modérément de la viande, afin de réduire les risques de cancer. Depuis la dernière décennie du XXe siècle, plusieurs facteurs contribuent à la diminution de la consommation de viande en France : l’anxiété entretenue par la crise de la vache folle (ESB, dans les années 1990), la grippe aviaire (2004) ou les charcuteries retirées des étals pour prévenir des cas de listériose, la médiatisation des fraudes (des lasagnes à la viande de cheval en lieu et place du bœuf en 2012-2013), sans oublier – dans une moindre mesure, il est vrai –, les questions éthiques liées à la prise en compte de la souffrance animale. On note en particulier un net décrochage concernant les abats (sauf ceux de volaille), la viande chevaline, devenue quasiment anecdotique, ou celle du lapin, lequel est de plus en plus perçu comme un animal de compagnie et, par conséquent, jugé non-consommable. Quant à la viande bovine, qui a connu son apogée gastronomique au XIXe siècle, sa consommation a reculé de 26 % entre 1965 et 2006. Historique, cette baisse continue de la consommation carnée concerne plus les femmes que les hommes et induit moins une augmentation du nombre de végétariens que de flexivores, ces mangeurs d’un nouveau type, qui préfèrent réduire le nombre de jours où ils consomment de la viande et en manger de qualité. La culture de la viande maturée à point côtoie le véganisme dans nos villes, non sans heurts.

« On mange avec notre culture, pas avec notre raison »

Gilles Daveau

Cuisinier et formateur, Gilles Daveau est l'auteur de Manger moins (et mieux) de viande. Il est primordial selon lui de transformer nos régimes alimentaires en profondeur, en donnant plus de place aux aliments d’origine végétale.

« Je pratique l’abattage à la ferme »

Stéphane Dinard

Pour moi, l’élevage industriel est la première des maltraitances. Les animaux ne sont pas faits pour vivre enfermés dans des cages ou des boxes, ni pour manger uniquement de la farine ! Une poule a besoin de gratter le sol, un cochon de le fouiller avec son groin. C’est inscrit en eux.…

[Bonne bouffe]

Robert Solé

Le dîner mensuel de notre groupe d’amis, organisé à tour de rôle chez les uns ou les autres, est devenu une institution. Nous sommes une vingtaine. Celui ou celle qui reçoit à domicile est chargé de préparer le plat principal : selon l’inspiration, c’est généralement un bœuf bourguignon, une blan…

Une violence injustifiée

Thomas Lepeltier

Quelques vitrines de boucheries brisées et taguées avec le slogan « Stop au spécisme » ont récemment fait la une de l’actualité. Aussitôt attribuées à des véganes, ces actions ont été…