Chili : la dure loi des 45 heures hebdomadaires

Temps de lecture : 3 minutes

« La flemme s’installe pour de bon » au Chili, écrivait en juillet dans une tribune le directeur de la Société nationale d’agriculture, l’une des plus puissantes organisations patronales chiliennes, aucun autre pays de l’hémisphère sud n’exportant autant de fruits que le Chili. Les livraisons de repas à domicile, qui ont fortement augmenté depuis le début de la pandémie, ne sont pas en cause. Selon lui, cette supposée flemme se manifeste par la volonté du gouvernement de gauche, conduit par Gabriel Boric, de réduire le temps de travail à 40 heures par semaine, contre 45 heures aujourd’hui. Au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), seuls le Mexique et la Colombie ont une durée légale du travail supérieure à celle du Chili.

Le projet de loi des « 40 heures » a été déposé par une parlementaire communiste en 2017, sous le gouvernement précédent. Il a été adopté par les députés deux ans plus tard, à la faveur d’un gigantesque mouvement de contestation contre la hausse des prix des transports et les inégalités sociales. Mais le gouvernement de gauche, au pouvoir depuis mars, n’a pas de majorité absolue au Congrès et le texte dort toujours dans les couloirs du Sénat.

« Dire que les Chiliens seraient flemmards est un préjugé qui s’appuie sur la faible productivité dans le pays, relève María Paz Trebilcock, directrice de la faculté de sociologie de l’université Alberto-Hurtado, à Santiago. Mais je ne vois pas comment les gens pourraient travailler plus alors que la durée légale du travail est déjà si longue. »

Un modèle « extrêmement individualiste »

Dans ce pays de 19 millions d’habitants, où la moitié de la population gagne moins de 500 euros par mois, la notion de sacrifice individuel est profondément ancrée dans la société. « Cela répond à l’idée selon laquelle, pour s’en sortir, on ne peut compter que sur soi-même et que le travail permettrait d’échapper à la pauvreté », explique María Paz Trebilcock.

Cette idée a été en partie remise en cause lors de la révolte sociale lancée en octobre 2019 : plus de 1,5 million de Chiliens ont manifesté à travers tout le pays pour demander davantage de droits sociaux et protester contre les inégalités sociales, parmi les plus élevées des pays de l’OCDE. Le Chili a en effet vu de nombreux services publics – santé, éducation, retraites – privatisés sous la dictature du général Augusto Pinochet, de 1973 à 1990, au point d’être considéré comme un laboratoire des politiques néolibérales.

Ce modèle économique imposé sous la dictature n’avait jamais été réellement remis en cause, jusqu’au projet de nouvelle Constitution, issu de la révolte sociale de 2019, qui a néanmoins été rejeté dans les urnes le 4 septembre dernier. 62 % des électeurs ont préféré garder la Constitution actuelle, héritée de l’ère Pinochet, plutôt que d’approuver le texte très progressiste rédigé par l’assemblée constituante. Un rejet que María Paz Trebilcock attribue en partie au modèle « extrêmement individualiste » du pays. Quant à la réduction du temps de travail, elle passe au second plan « face aux revendications de hausse des salaires » en cette période d’inflation mondiale, explique la sociologue. Avant de travailler moins, souligne-t-elle, les Chiliens aimeraient d’abord « résoudre les problèmes de transport, de santé, d’éducation ou encore d’environnement ».

« Un tiers de la population est moins motivée qu’auparavant »

Jérôme Fourquet

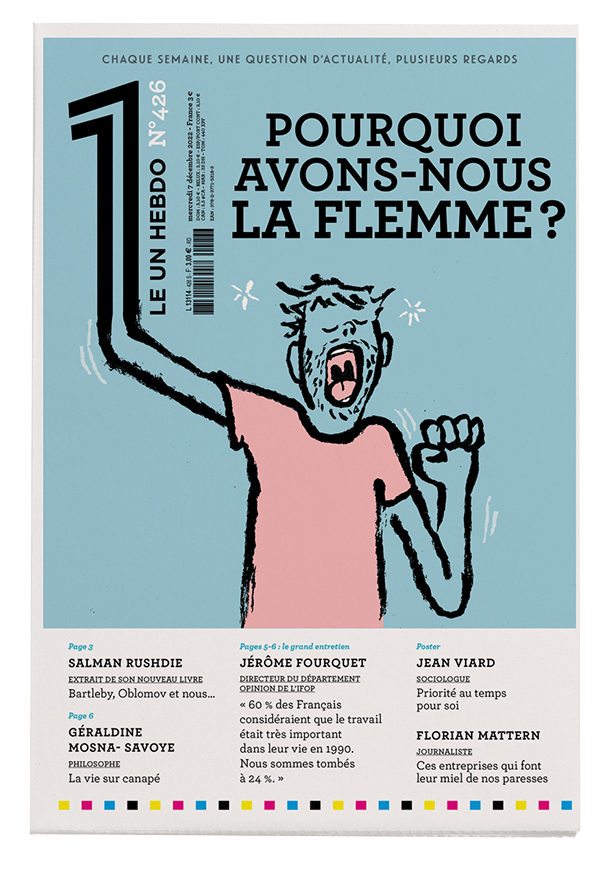

Jérôme Fourquet nous livre son analyse des résultats de l’étude « Les Français, l’effort et la fatigue », menée par son institut, l'Ifop, pour la Fondation Jean-Jaurès et publiée le mois dernier.

[Relax]

Robert Solé

Le verbe « chiller » (de l’anglais to chill : prendre du bon temps à ne rien faire, ou de chill out : se relaxer, décompresser) fait son entrée dans l’édition 2023 du Petit Robert.

Cultivez votre flemme, on s’occupe de tout

Florian Mattern

Si le secteur du quick commerce n’a cessé de se développer, il ne garantit pour l’instant ni une véritable rentabilité à ses entreprises, ni des conditions de travail décentes.