La fin d’un monde fordiste

Temps de lecture : 8 minutes

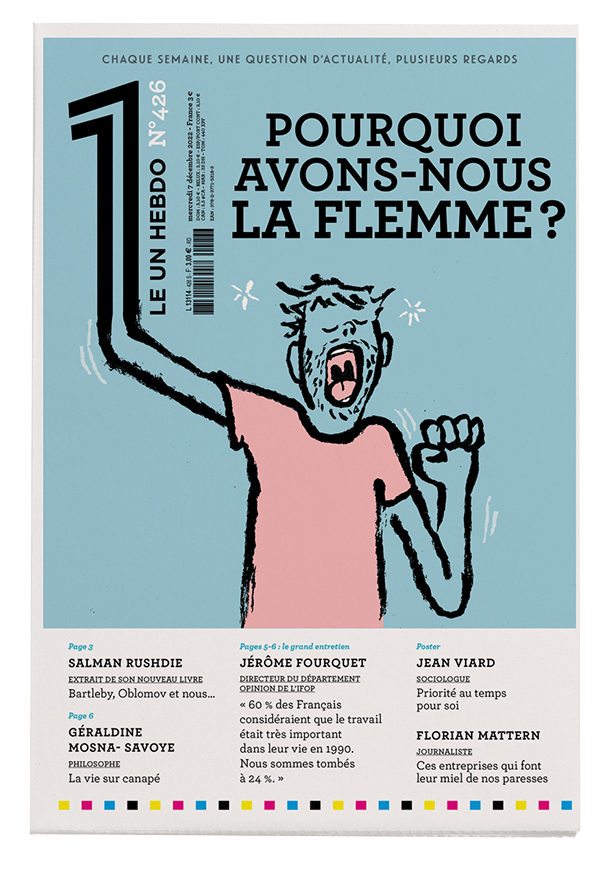

Que faire de la vie qu’il nous reste quand on a failli la perdre ? Telle est la question qui taraude chacun d’entre nous, et nos sociétés elles-mêmes après la grande pandémie. Alors, partout des couples explosent, des salariés quittent leurs emplois, des urbains leurs villes, et des citoyens se révoltent. En Chine comme en Amérique comme en Europe… et, bien sûr, comme en France. Le repli sur le proche, et les proches, est général. On préfère se faire livrer que courir les grandes surfaces, se cultiver sur son ordinateur que parcourir la ville, lire et jouer que draguer, et bien sûr travailler à côté de chez soi, ou même chez soi. On préfère aussi le local au bio. Sans compter les Covid longs et les 23 % de dépressifs, les agressifs et un immense besoin de voyage, de nature et d’animaux domestiques. Nous vivons sur toute la planète un bouleversement de la sphère intime, une réévaluation de nos choix et de nos engagements, une inquiétude face à un possible retour de la pandémie ou face à une obligation de retour « au temps d’avant ».

Ne prenons que les télétravailleurs en France : 4 % avant la pandémie, 25 % aujourd’hui – sans doute 40 % demain. 60 % des télétravailleurs forcés de 2020 veulent continuer, 20 % refusent, 20 % ont disparu. Et ne croyons pas que tous ceux qui ont, ou veulent, quitter les grandes villes, et surtout l’Île-de-France (64 % des habitants), sont en télétravail. Des dizaines de milliers de salariés ont changé d’emploi, créé une autoentreprise, se sont reconvertis dans l’ébénisterie, la librairie, le commerce de proximité, le jardinage, la consultance, la petite informatique, un tiers-lieu… Le prix de l’immobilier baisse à Paris, progresse en province, dans les villes moyennes et à Marseille. Marseille, la championne postpandémie ! Alors, pourquoi ?

La place du travail a changé. Voilà la clé principale. Là où en 1990, pour 60 % des Français, le travail était « très important dans la vie », ce taux est tombé à 24 % en 2022. La religion est passée sur la même période de 14 à 5 %, la politique de 8 à 6 % ; mais les loisirs montent eux de 31 à 41 %, et les amis de 40 à 46 %, selon la note publiée par la Fondation Jean-Jaurès en novembre 2022. Autrement dit, le pôle famille-amis-loisirs écrase tous les autres liens.

Et la Grande Pandémie a accéléré une évolution entamée de longue date, en 1936, avec les congés payés, et qui a pris de l’ampleur en 1945 avec la retraite à 65 ans, puis en 1981 avec la cinquième semaine de congés payés qui est venue se caler entre Noël et le jour de l’An. Les 35 heures en 2002 ont, elles, cassé la semaine de 40 heures sur cinq jours, commençant à donner aux salariés une culture du pouvoir de disposer de leur temps. Time is not money ! Pour résumer cette extraordinaire aventure, on vit aujourd’hui en France 700 000 heures mais on ne doit travailler que 68 000 heures pour avoir droit à une retraite complète. Évolution rendue possible par « une mise au travail salarié » des femmes, massive sur la période, et une hausse considérable de la productivité.

Ce n’est pas ici le lieu d’avoir un débat économique sur ces évolutions. Rappelons la progression quasi constante du PIB. En revanche, il faut comprendre que les codes sociétaux issus de la société industrielle et de son point ultime que fut le fordisme, ont cédé. Le temps de hors travail, dont l’éducation longue, les amours, les vacances, la culture, le sport, la retraite… Ce temps devenu plus que majoritaire produit codes et normes hors du travail – mais aussi au travail. La société est bousculée par les désirs de liberté qui sont la base même des temps libres ; choix des horaires, choix des vêtements, qualité de vie y compris au travail, demande de respect… Hier, c’étaient les codes répétitifs et hiérarchiques du fordisme qui, partis de l’usine, avaient envahi la société. Le statut – et le salaire – étaient l’« enjeu principal ». Le but. La politique comme la vie individuelle s’étaient soumises à ces règles qui reprenaient en partie les vieilles hiérarchies des sociétés patriarcales. Mariage, CDI, citoyenneté, propriété privée – ou HLM.

La société est bousculée par les désirs de liberté qui sont la base même des temps libres

Mais, de ces codes, nous étions déjà en train de sortir avant la Grande Pandémie. 63 % des bébés naissaient hors mariage, l’abstention saisonnière aux urnes explosait. Écoutons la jeunesse : vote à la présidentielle, 64 % ; aux législatives, 34 % ; aux régionales ou aux cantonales, un peu au-dessus de 10 %. Peu de CDI avant 29 ans, peu de bébés avant 30 ans. Et aujourd’hui les jeunes préfèrent souvent des CDD pour se sentir plus libres de quitter une entreprise et refusent d’entrer dans la fonction publique, mal payée, mais également peu désirable avec son statut d’« emploi à vie ». La propriété de son propre temps est devenue l’enjeu intime premier ; la discontinuité des engagements et des choix, la règle. Tout cela s’appelle liberté de l’individu – alors que trop souvent les notables et les institutions voient là un effondrement des cadres sociaux et des valeurs.

Car, attention ! nous ne sommes pas pour autant dans une société de « glandeurs ». Il n’y a jamais eu autant d’actifs en France qu’en 2022, et nous ne sommes pas loin d’avoir fait une heure d’étude pour deux heures de travail. Même s’il est vrai aussi que nous sommes dans une société post-Covid, où il semble que l’énergie vitale a un peu ralenti. Plus de 40 % des jeunes n’ont eu par exemple aucune relation amoureuse depuis 2020, et seuls 13 % en ont eu plusieurs. Mais ce ralentissement post-traumatique ne doit pas faire illusion.

Ce sont les codes sociaux qui ont changé, et la Grande Pandémie, en nous confinant chez nous – et autour de chez nous –, en généralisant aussi le chômage partiel, a achevé une mutation largement engagée. La société numérique et écologique où nous sommes entrés au forceps avec cette crise planétaire développe des liens numériques qui sont horizontaux, « d’individu à individu ». Chacun devant son écran, avec un arrière-plan souvent privé : nous ne sommes plus dans la position du salarié assis sur une petite chaise face à un patron à distance derrière son immense bureau siégeant dans « son » fauteuil. Au-delà de la caricature, retenons cette horizontalité du lien qui vaut aussi bien dans l’intrafamilial, dans le travail que sur Internet – avec le danger immense que la compétence se perde au profit de l’affirmation de l’opinion. D’ailleurs cette société numérique n’a pu se développer aussi rapidement (Twitter date de 2006 seulement) que parce que depuis 1968 la verticalité des liens avait commencé à céder – aussi bien dans la famille que dans l’entreprise, dans le croire ou dans la politique. La société numérique est ainsi la société technique née de la rupture culturelle des années 1960.

La Grande Pandémie fut une tragédie avec plus de 20 millions de morts – plus de 150 000 en France –, mais une tragédie durant laquelle chacun a réfléchi, médité, échangé avec ses proches et ses amis, réévalué sa vie et son travail, écouté comme jamais les grandes émissions de débat télévisuelles, et s’est formé aux usages numériques à une vitesse exemplaire. La recherche et la technologie ont été replacées au milieu du village. 11 milliards d’épaules se sont offertes à une piqûre pour un vaccin inventé en moins d’un an. Comme toujours la tragédie fut créatrice, tout en accélérant les tendances à l’œuvre – disons : Greta Thunberg, #MeToo, le désir de quitter la ville, la volonté de pouvoir disposer de son temps, le recul de la place du travail dans nos hiérarchies, l’avènement de sociétés de révoltes et de colères fortes, mais ponctuelles, sans mythe révolutionnaire ni désir – au fond – de prendre le pouvoir. L’art de vivre l’emporte sur l’art de produire ou de dominer. La qualité de vie au travail, le désir de nature, le respect le plus simple de chacun, la diminution du temps de transport, le sens de son travail, pour soi mais aussi pour la société, restructurent une société du travail où les autoentreprises se multiplient, souvent à côté ou après un emploi salarié.

Et c’est dans cette société-là qu’il faut mettre en débat la question de la retraite. Là encore, plutôt qu’un nouveau cadre contraignant, obsolète, mesuré en nombre d’années de travail, il faut augmenter la liberté de choix en tenant compte du fait que 63 ans est l’âge moyen auquel on accède à l’héritage – du moins, si l’on en a un. Il serait opportun de penser une société où l’on pourrait partir à la retraite par exemple entre 60 et 70 ans, mais avec, évidemment, une pension différente suivant l’âge de départ. Tout dépend de son logement, de sa famille, de son héritage… et de ses activités parallèles. Voire – afin de donner confiance à la jeunesse et de proposer un complément retraite à ceux qui, parmi elle, n’ont aucune perspective d’héritage – inventer des prêts publics sur quarante ans à signer à 25 ans pour financer une chambre en cité U ou un studio uniquement destiné à la location et remboursé par les loyers avant le départ à la retraite. La retraite postfordiste doit être pensée pour la société qui émerge, et pas pour celle qui a disparu.

Pour développer cet art de vivre nouveau, il faut construire une confiance forte dans le fait que l’on peut gagner la guerre climatique dans laquelle nous nous engageons. Nous avons (presque) gagné la bataille du Covid par la science, des restrictions, des solidarités, des innovations. Car si on n’écoute que les prophètes de malheur, les voix de la fin du travail, les angoissés de l’inaction, alors les peurs domineront, et les régimes autoritaires aussi. La progression postfordiste de la liberté des acteurs sur leur temps favorise une société plus désirable, où la volonté de gagner la bataille du climat sera plus forte. Plus fort aussi sera le désir d’enfant, quand aujourd’hui 30 % des jeunes femmes en refusent l’idée. Car la confiance favorise l’action dans tous les domaines.

« Un tiers de la population est moins motivée qu’auparavant »

Jérôme Fourquet

Jérôme Fourquet nous livre son analyse des résultats de l’étude « Les Français, l’effort et la fatigue », menée par son institut, l'Ifop, pour la Fondation Jean-Jaurès et publiée le mois dernier.

[Relax]

Robert Solé

Le verbe « chiller » (de l’anglais to chill : prendre du bon temps à ne rien faire, ou de chill out : se relaxer, décompresser) fait son entrée dans l’édition 2023 du Petit Robert.

Cultivez votre flemme, on s’occupe de tout

Florian Mattern

Si le secteur du quick commerce n’a cessé de se développer, il ne garantit pour l’instant ni une véritable rentabilité à ses entreprises, ni des conditions de travail décentes.