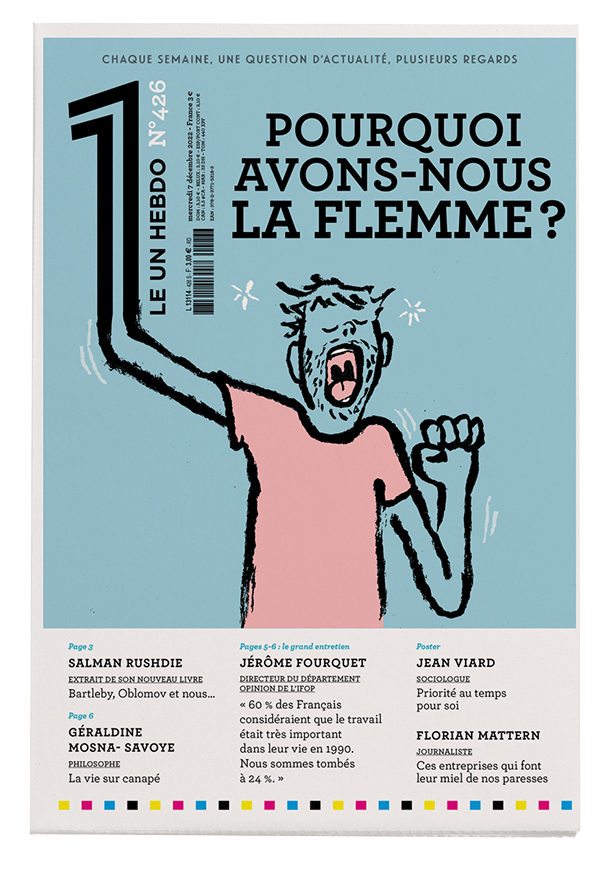

Cultivez votre flemme, on s’occupe de tout

Temps de lecture : 7 minutes

« Adopter l’art d’en faire moins. » Le slogan de la dernière campagne de publicité d’Uber Eats donne le la : pour s’alimenter, plus besoin de faire d’effort, la flemme est la bienvenue. Présentes en France depuis 2015, les plateformes de livraison de repas à domicile ont connu un succès croissant et se sont étendues dans plus de deux cents villes à travers le pays. Après avoir conquis la plupart des grandes aires urbaines, ces plateformes numériques qui mettent en relation restaurateurs et clients à travers un important réseau de livreurs à deux-roues cherchent même à se positionner en milieu plus rural. En 2021, ce secteur de livraison dégageait près de 8,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

La découverte d’un tel gisement ne pouvait laisser indifférents les chercheurs d’or des temps modernes. La pandémie de Covid-19 et les restrictions sanitaires aidant, d’intrépides prospecteurs se sont lancés à la conquête de ce marché florissant. Mais plutôt que d’aller concurrencer les deux géants que sont devenus Uber Eats et Deliveroo, ces nouveaux investisseurs développent une autre idée : le quick commerce. Tout pour entretenir la flemme ! Après les repas, ce sont donc les courses alimentaires qui parviennent au consommateur, et cela en moins de quinze minutes, montre en main.

Les allemands Gorillas et Flink, le turc Getir, l’américain Gopuff ou encore le français Cajoo, plus de quinze entreprises sont apparues en France ces deux dernières années pour y faire de la livraison ultrarapide. Si le phénomène du quick commerce n’est pas né avec la pandémie (Getir existe depuis 2015 en Turquie), c’est bien celle-ci, en nous enjoignant de rester à la maison, qui lui a donné une véritable raison d’être. En quelques mois, ces start-up de livraison de courses ont connu un essor spectaculaire et sont parvenues à lever des centaines de millions d’euros. Résultat : Gorillas était valorisé à plus d’un milliard d’euros en mars 2021, à peine dix mois après sa création.

La recette de ces nouvelles plateformes numériques de livraison est assez simple ; elle repose sur un fonctionnement quasi identique aux traditionnels supermarchés, à un gros détail près : la clientèle n’est pas autorisée à rentrer dans ces magasins. Fenêtres opaques, parfois recouvertes d’affiches publicitaires, ces entrepôts bien approvisionnés héritent rapidement du nom de dark stores. Avec en moyenne 500 mètres carrés de surface, ces magasins fantômes stockent environ 2 000 références de produits, du gel douche au paquet de pâtes, prêts à être embarqués par les livreurs à vélo ou à scooter électrique.

Derrière le succès de façade, largement aidé par des campagnes publicitaires massives, la percée de ces plateformes de livraison de courses est cependant toute relative. Malgré les levées de fonds se chiffrant en centaines de millions et les valorisations en milliards, le chiffre d’affaires du secteur du quick commerce atteint à peine 122 millions d’euros en 2021. Pis encore, seulement 2,3 % des Français ont fait appel à ces services de livraison et près de 25 % de ces consommateurs se trouvent à Paris.

En effet, la première limite au marché du quick commerce réside dans sa promesse de célérité. Pour atteindre un client en moins de 15 minutes avec un vélo, même électrique, les dark stores ne peuvent en être distants que de deux kilomètres. Cette contrainte exige donc un maillage important de ces magasins fantômes, que ces très jeunes entreprises n’ont pas encore eu le temps de développer. Malgré sa valorisation faramineuse, Gorillas n’est présent qu’à Bordeaux, Lille, Lyon, Nice et Paris, quand Getir, au-delà de la capitale, est disponible seulement à Marseille, Lyon, Lille et Aix-en-Provence. Alors que plus de 60 000 commerces sont répertoriés à Paris intra-muros, les entreprises de quick commerce n’y disposent aujourd’hui que de 80 dark stores.

Pour Laetitia Dablanc, urbaniste à l’université Gustave-Eiffel, l’implantation de ce secteur dans les villes françaises n’est encore qu’un « épiphénomène ». En plus d’avoir un taux de pénétration du marché de l’alimentaire très faible pour des raisons géographiques, le panel de consommateurs est lui aussi très étroit. Selon Guénaëlle Gault, sociologue et directrice générale de l’Observatoire Société & Consommation (ObSoCo), le quick commerce ne concerne qu’une « niche de consommateurs jeunes et hyperurbains ».

Si le phénomène du quick commerce n’est pas né avec la pandémie, c’est bien celle-ci qui lui a donné une véritable raison d’être

Enfin, s’il faut relativiser le succès économique de ces start-up dont la croissance a atteint 86 % entre 2020 et 2021, c’est à cause de leur stratégie commerciale qui ne fait pas de la rentabilité un objectif premier. La recherche et la fidélisation du client passent bien avant la quête du profit immédiat. Pour ce faire, les consommateurs se voient offrir d’importantes remises lors du premier achat, jusqu’à 20 euros par commande, et sont inondés de messages publicitaires attisant la flemme en chacun d’eux. Mais si ce budget publicitaire et cette stratégie de rabais ne sont pas viables à long terme, ils sont nécessaires aux marques du quick commerce qui « doivent exister publiquement et valoriser l’image de l’entreprise en vue de la prochaine levée de fonds », explique Pétronille Rème-Harnay, économiste à l’université Gustave-Eiffel.

L’arrivée de nouveaux acteurs dynamiques et ambitieux sur le marché a bien sûr provoqué la réaction des entreprises déjà en place, de la grande distribution aux plateformes de livraison de repas. Alors que le secteur des livraisons des grandes surfaces alimentaires, sans promesse d’ultrarapidité, représente 404 millions d’euros en 2021 (en augmentation de 13 % par rapport à 2020), les leaders du marché ont décidé de nouer des partenariats avec les plateformes de livraison de repas pour ne pas rester sur le carreau. Fin 2021, le groupe Carrefour s’associait aux Californiens d’Uber Eats, tandis que le groupe Casino, comprenant notamment Franprix et Monoprix, s’alliait non seulement avec la plateforme américaine, mais aussi avec les Britanniques de Deliveroo. Pour le groupe Casino, cette alliance « vient en complément des services déployés (livraison Franprix en 40 minutes et le service Monop’ Hop en 20 minutes) […] accessibles dans 500 à 1 000 magasins, toutes enseignes confondues ».

Pour « démocratiser ce droit à la fainéantise », dixit Turancan Salur, directeur général régional de Getir au Royaume-Uni, le prix à payer n’est pas que financier. Un élément est absolument nécessaire : une armée de livreurs prêts à sillonner les villes. Selon le sociologue de l’université Paris-Cité Vincent Chabault, derrière ce business de la flemme se cache une véritable « économie de la néodomesticité ». L’exploitation massive de microentrepreneurs, dont le statut indépendant est présenté comme un avantage en matière de flexibilité, s’inscrit dans « le mouvement d’extension du domaine de la sous-traitance dans lequel on délègue de plus en plus des tâches jugées pénibles à des employés subalternes sous-payés », indique ce chercheur. La majorité de ces livreurs travaillent six ou sept jours par semaine, plus de 8 heures par jour, sans même toucher le Smic au taux horaire, et ne sont dirigés que par l’application sur leur téléphone.

Pour Salma El Bourkadi, spécialiste des logiques managériales des plateformes numériques à l’université Sorbonne Paris Nord, cette logique algorithmique – qui voit l’employeur disparaître au profit de l’application – relève du « taylorisme numérique » ou du « néotaylorisme ». En supprimant tout interlocuteur humain et en incitant à accepter, par le biais de diverses notifications et de majorations, toujours plus de courses pour rester compétitif, ce système joue sur une forme d’addiction et s’apparente à de la « surveillance numérique ». En plus des conséquences psychologiques de ce management déshumanisé, la démultiplication des courses attaque la santé physique des livreurs dont les taux d’accident sont en conséquence plus élevés que la moyenne. Pour l’universitaire, le fonctionnement de ces entreprises illustre un « retour en arrière de la pensée managériale » et « un mouvement régressif en matière de droit du travail ».

Face aux critiques des méthodes managériales qui ont cours depuis l’arrivée d’Uber Eats et Deliveroo, les entreprises du quick commerce ont décidé de proposer des contrats de travail à leurs livreurs, leur garantissant ainsi un meilleur accès à la sécurité sociale et aux droits syndicaux. Malgré ce progrès, qui pèse par ailleurs lourdement dans les déficits de ces entreprises, « être salarié ne garantit pas de bonnes conditions d’emploi et de travail », précise Pétronille Rème-Harnay, que ce soit « en termes de précarité ou de pénibilité ».

Plutôt qu’une épidémie de flemme ou de repli sur soi, l’assignation à résidence consécutive à la pandémie a été l’occasion d’un « recentrage sur soi », conclut Guénaëlle Gault. Si les entreprises du quick commerce, de la livraison de repas ou simplement les grandes surfaces ont pu voir cela comme une opportunité, cela ne fait que traduire une évolution de nos modes de consommation et la numérisation croissante de nos sociétés. Selon la sociologue, il faut désormais, pour sortir de chez soi, « qu’il y ait des expériences qui apportent un supplément événementiel ou relationnel », puisque les foyers sont devenus des « hubs où l’on fait tout, où l’on a accès au monde entier ». Il reste que le prix social et financier de ces dîners et courses livrées en quelques minutes reste très important. Derrière les slogans publicitaires invitant à la flemme se cache une véritable économie de la néodomesticité qui exploite un nouveau prolétariat jusqu’à l’épuisement.

En outre, ce marché demeure fragile – la quinzaine de start-up présente en 2020 s’est réduite à une poignée. Et les plateformes de livraison de repas ou quick commerce ne dégagent toujours pas de bénéfices.

« Un tiers de la population est moins motivée qu’auparavant »

Jérôme Fourquet

Jérôme Fourquet nous livre son analyse des résultats de l’étude « Les Français, l’effort et la fatigue », menée par son institut, l'Ifop, pour la Fondation Jean-Jaurès et publiée le mois dernier.

[Relax]

Robert Solé

Le verbe « chiller » (de l’anglais to chill : prendre du bon temps à ne rien faire, ou de chill out : se relaxer, décompresser) fait son entrée dans l’édition 2023 du Petit Robert.

Cultivez votre flemme, on s’occupe de tout

Florian Mattern

Si le secteur du quick commerce n’a cessé de se développer, il ne garantit pour l’instant ni une véritable rentabilité à ses entreprises, ni des conditions de travail décentes.