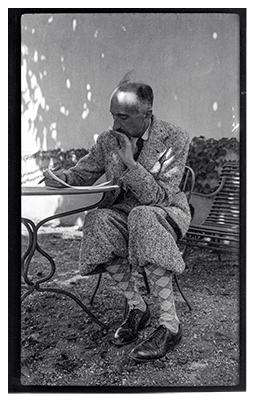

François Mauriac aurait certainement masqué son rire sourd de sa longue main, comme tirée d’un tableau du Greco. Il aurait ri à cette seule idée : qu’on puisse célébrer ses chroniques, les placer au-dessus des romans qui lui apportèrent une jeune gloire, et au-dessus de son engagement de chrétien qui guida toute sa vie. Journaliste ? Mauriac ne le fut pas au sens strict du terme, encore qu’il eût pour la presse une passion qui lui faisait dévorer également Le Figaro de Pierre Brisson et son Sud Ouest de Bordeaux quand il revenait à Malagar. S’il le devint, ce fut à petits pas. Par les pulsions, en somme, qui le poussaient périodiquement à dire son mot. Ou plutôt ses mots.

Rien n’interdit de penser qu’il en tira une coquette satisfaction. Jamais Mauriac ne traita l’exercice comme élément subalterne. Au contraire. Dès lors qu’il s’engagea, il y mit tout son cœur. Ou plutôt toute son âme. Décida qu’il « serait tout entier dans le moindre article ». Non sans hésitations parfois. Ni sans balancements et réflexions. Mais, son opinion faite, il s’y arrimait de toutes ses forces et jamais n’en changeait, quand bien même scandalisait-il son camp.

Le scandale ? Au fond, il y était habitué. Ses romans sentaient le soufre plutôt que l’eau bénite. On les lisait, dans l’entre-deux-guerres, en les croyant frappés d’une onction catholique alors qu’ils parlaient des passions qui contrarient les vies, quand elles ne les empoisonnent pas. Ils parlaient du corps autant que de l’esprit, de désirs interdits et de chair ardente davantage que d’élévation spirituelle. Ses pamphlets griffaient au sang. Ses portraits, fût-ce d’une ville, révoltaient et Préséances, d’une injuste et réjouissante cruauté, le fâcha avec Bordeaux au moins autant que ses prises de position. Quel besoin eut François Mauriac de régler des comptes avec ceux qui l’entouraient, famille exceptée – n’ayant pas connu son père, mort alors qu’il avait deux ans, ne pouvant se dresser contre sa mère qu’il révérait, mais dont il ne partageait pas la foi rigide ?

Au fond, il fut un révolté urbain. Pas de fracas. Mais des rébellions parfois longues à exposer. Pas de vociférations d’estrade. Mais une réflexion élaborée, des attaques féroces parce que ciselées, un style qui emporte. Ainsi devint-il l’une des pensées les plus construites, et aujourd’hui des plus stimulantes et curieusement contemporaines, quand tous les prêches marxistes nous semblent recouverts de cendres grises.

De cette longue contribution, on connaît bien évidemment son « Bloc-notes » qui vient de reparaître, cet immense fleuve ayant connu plusieurs ports. Pour autant, s’il faut chercher dans Mauriac le désir de se confronter à l’actualité, d’affirmer son point de vue et d’alerter, quitte à prêcher dans le désert, c’est bien plus en amont de sa vie qu’il faut regarder. Sa grande affaire, celle, matricielle, qui le conduit à rompre les ponts avec son clan, à errer, solitaire, contre sa famille, commence en Espagne, dans la confrontation brutale, définitive, sanglante, de deux camps. Une guerre, certes, civile mais aussi religieuse.

Mauriac alors est au faîte de sa gloire. En ce début des années trente, à 48 ans, il est triomphalement élu à l’Académie française. Tout devrait l’amener à rentrer dans le rang, rejoindre les confortables fauteuils et considérer avec un brin de nostalgie son passé de chrétien social dans le sillage de Marc Sangnier. Il était jeune alors. Et rétif. Il n’est plus jeune. Mais toujours ombrageux.

Il regarde vers le sud, vers cette Espagne si proche des Landes girondines, une terre qu’il a connue autrefois, qu’il a aimée. L’Espagne se déchire. Quand en 1936, le Frente Popular emporte les élections, François Mauriac voit, peut-être par atavisme, plus vite que d’autres les crevasses mortelles qui ravinent ces sols asséchés. Il suit attentivement les événements et tressaille quand il lit les attaques et les humiliations que subit le clergé espagnol. Exhumations de corps de religieuses, attaques de monastères, églises brûlées, prêtres fusillés. Il s’efforce de demeurer dans une neutralité inquiète.

De fait, il s’est déjà engagé. À peine assuré de sa nouvelle notabilité et sa tête d’épingle coiffée du bicorne de l’Académie, il s’est soucié de se voir embourgeoisé. A-t-il flairé un piège, une rente confortable pour l’attirer vers l’herbe grasse des nantis ? Peut-être. En réaction, comme il le fera souvent – ainsi son engagement dans l’écriture du « Bloc-notes » suivra-t-il son couronnement du prix Nobel –, il va chercher des voix isolées. Il les trouve dans une revue lancée par des dominicains : Sept. Leur volonté ? Rompre avec les cléricaux, conservateurs et nationalistes. Redonner toute sa place à la parole christique, proche des pauvres et des opprimés. Déjà, il s’était élevé, mais dans Le Figaro, peu habitué à ce genre d’emportement, contre un dessin de Sennep représentant le négus d’Éthiopie, « ce descendant d’un Roi mage de nos crèches d’enfants », blotti dans un cocotier, semblable à un singe. Un billet froid et colérique : « J’imagine un garçon de couleur, dont le père ou le frère repose depuis vingt ans entre la mer et les Vosges. J’affirme qu’il y a de quoi susciter dans un cœur simple une haine assez puissante pour en remplir toute une vie. » Il avait raison avec trente ans d’avance.

Concernant l’Espagne, c’est une autre affaire. Au début, il hésite. Comme peut hésiter Miguel de Unamuno à Salamanque. Ou comme Georges Bernanos qui vit aux Baléares. « Nous ne voulons pas qu’une goutte de sang espagnol soit versée par la faute de la France, écrit-il. L’Espagne est indivisible dans notre cœur, celle du Cid, de sainte Thérèse, de saint Jean de la Croix, celle de Colomb, de Cervantès, du Greco et de Goya. »

La première faille vient au milieu de ce mois d’août 1936. Arrivent en France les premières nouvelles du massacre de Badajoz. En représailles des assassinats de religieux par des milices à Barcelone, les nationalistes exécutent des prisonniers et des civils de Badajoz, capitale de l’Estrémadure où les troupes franquistes ont fait jonction. À la surprise de ses lecteurs, ce sont ces derniers que vise Mauriac. Pour une raison fondamentale : ils se réclament du catholicisme.

« Ils ont célébré à Séville, le jour de l’Assomption, l’humble Reine du ciel et de la terre, la Mère des hommes. Ils n’auraient pas dû en ce jour de fête verser une goutte de sang de plus que ce qu’exigeait l’atroce loi de la guerre. » Le ton est donné. Les lecteurs du Figaro ne comprennent pas. Adrien Marquet, le maire de Bordeaux, non plus, qui l’interpelle un jour : « Vous trahissez votre famille, M. Mauriac. » Désormais, François Mauriac a franchi le pas. C’est en prétendant suivre le message du Christ, bien loin des dogmes et de l’Index de la hiérarchie catholique, qu’il creuse son sillon contestataire. Quitte à choquer de plus en plus autour de lui quand il choisit ses batailles. Les mêmes que Bernanos, les mêmes qu’Unamuno aux mêmes instants. Mieux, cette lecture l’oblige à considérer « l’affaire » espagnole comme une expérience qui s’étendra bientôt à l’Europe entière. Des amis basques, de jeunes prêtres qu’il connaît et qui ont réussi à passer la frontière, lui ont raconté la chute de Bilbao et les avions nazis de la légion Condor dans le ciel d’Euskadi, l’ancrant encore davantage dans ses convictions. Il comprend alors que Guernica ne fut que le terrain d’entraînement des Messerschmitt et des stukas aux croix prussiennes. Quand le noir de l’Occupation s’étend sur la France, il n’aura pas à hésiter. Très vite, il sait où se diriger. Aller non pas vers le camp qui depuis l’affaire Dreyfus espérait la mort de la république, mais vers celui de l’espérance au bout de la nuit. Et pour les mêmes raisons qui autrefois l’avaient conduit à s’indigner du dessin qui humiliait le négus d’Éthiopie, il sait qu’il n’y a pas d’alternative à la décolonisation, au Maroc d’abord, en Algérie ensuite.

Des années plus tard, alors que le vieil homme s’est changé en moine priant pour le gaullisme éternel, il revient pourtant, en 1962, dans un entretien télévisé, sur ce moment espagnol, décisif dans sa vie et qui l’amena à fouailler les certitudes de sa famille de pensée. De sa voix d’ombre souffrante, il livre la raison de son basculement : « Ce qui me mobilisa le plus dans la guerre d’Espagne, c’est que précisément Franco se disait catholique et se dressait comme un soldat de Dieu et de l’Église. Cela ne me gênait pas que les rouges déterrent et violent les cadavres des religieuses. Dans mon esprit, ils faisaient leur métier de rouges. Ce qui me scandalisait, c’est que je voyais le Caudillo recevant la communion, passer ensuite un pacte avec Hitler et faire bombarder la population basque par les Messerschmitt. Cela touchait en moi quelque chose d’essentiel. Il mobilisait l’Église contre son peuple. Or, quand on est chrétien, quand on est catholique, il nous faut désolidariser le Christ des causes affreuses auxquelles on l’a lié… »

Le métier de rouge. Et le Christ à sa porte, sans intermédiaire pour entendre sa parole. L’orgueilleuse humilité de Mauriac est là.