Le cycle de la haine

Temps de lecture : 2 minutes

Dans l’un de ses meilleurs romans, Écoutez nos défaites, récit tressé des destins de trois combattants historiques, Laurent Gaudé se penchait sur le sens des conquêtes militaires. « La victoire est une épreuve », y écrit-il, car elle aboutit trop souvent à cet instant « où l’homme est allé si loin qu’il n’en était plus un ». Comme si toute guerre, poussée à son paroxysme, ne pouvait se conclure que par une abdication intime.

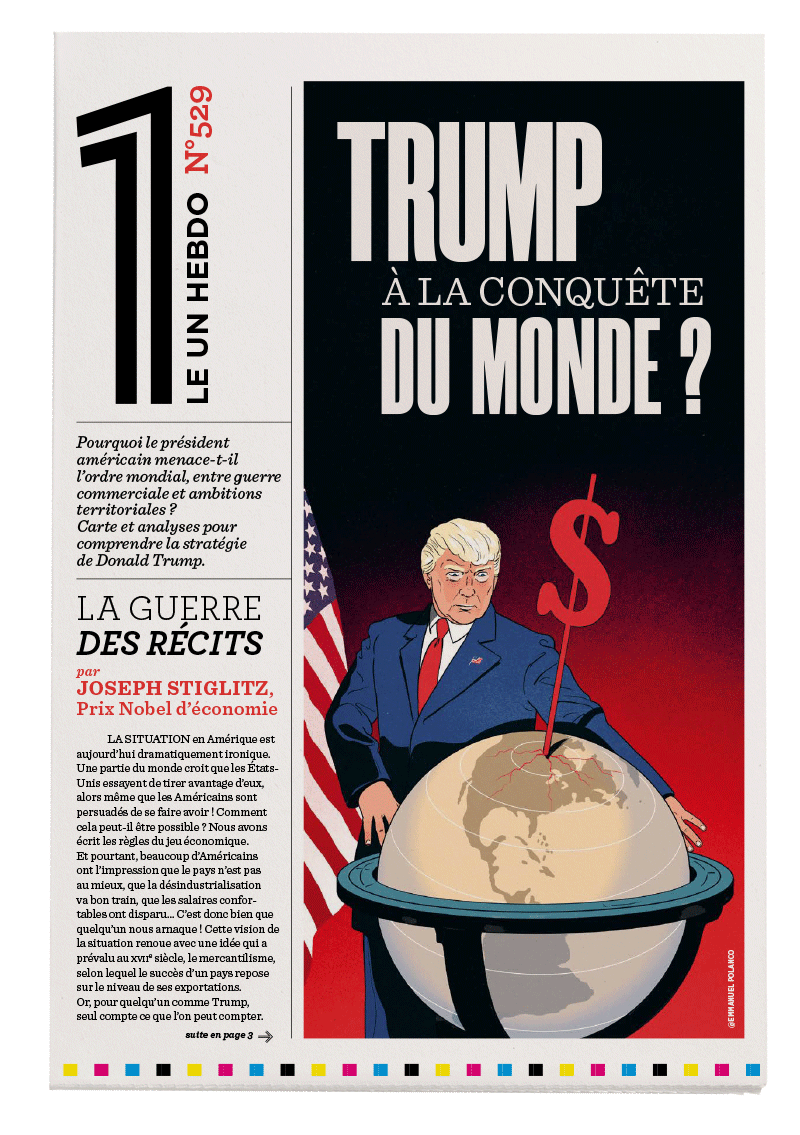

Vladimir Poutine y songe-t-il parfois, aux centaines de milliers de morts tombés pour sa gloire ? Ou savoure-t-il surtout la victoire qui semble irrémédiablement se dessiner depuis que Donald Trump a choisi de négocier directement avec lui, le 12 février ? Après avoir cherché à monnayer son soutien militaire à Kiev contre l’accès à ses terres rares, le président américain paraît désormais prêt à passer par pertes et profits trois années de résistance acharnée à l’invasion russe – et les frontières de 2014 avec elles. Charge, ensuite, aux Européens de défendre ce qui restera de l’Ukraine, et avec elle d’un ordre international plus précaire que jamais. Comment imaginer, en effet, que Poutine en reste là ? Comment garantir la paix dans un monde où prime ainsi le droit à l’agression et au carnage ?

Comment échapper au cycle de la haine quand on oublie les « plus jamais ça ! »

Car le drame qui se joue entre Kharkiv et Kherson n’est pas un cas isolé. Il trouve des échos dans différents endroits du globe, du Congo au Yémen, de la Syrie à la Birmanie, dans ces zones de conflits incessants, où les armes ne se taisent que pour mieux laisser entendre les râles des victimes. Comment finir une guerre, si celle-ci n’est suivie d’aucune paix durable ? Comment échapper au cycle de la haine quand on oublie les « plus jamais ça ! », quand, comme Brassens le chantait, c’est « la mort, la mort, toujours recommencée » ?

Ce sont ces mêmes questions que nous continuons de creuser dans une seconde feuille exceptionnelle, autour d’un récit graphique inédit signé Art Spiegelman et Joe Sacco. L’un a raconté comme personne avant lui l’horreur de la Shoah dans Maus, où il suivait la trace de ses parents, déportés à Auschwitz. L’autre sillonne les théâtres de guerre depuis trente ans, notamment au Proche-Orient dont il a tiré les BD-reportages Palestine ou encore Guerre à Gaza. Ensemble, ils ont pris leurs crayons pour un dialogue sans concessions sur le cessez-le-feu fragile qui règne dans la bande de Gaza, et plus largement sur l’avenir du conflit israélo-palestinien. Avec ce constat lugubre, qui vaut là-bas comme ailleurs : la vengeance est une machine infernale qui a toujours soif de sang. Et l’histoire des guerres prochaines s’écrit déjà, à l’encre noire du ressentiment.

« L’Ukraine nous protège d’une Troisième Guerre mondiale »

Timothy Snyder

L’historien américain Timothy Snyder, spécialiste de l’Europe centrale et orientale, déconstruit la mythologie européenne pour mieux nous aider à prendre la mesure de ce qui se joue dans la guerre en cours en Ukraine.

[Après-guerres]

Robert Solé

CHAQUE guerre a ses mérites, chantait Brassens, qui ne cachait cependant pas son penchant pour celle que l’on qualifie de « Grande »...

À qui profite la paix ?

Renaud Bellais

Quoi qu’on en dise, peu d’États et d’entreprises tirent véritablement avantage des situations de guerre : entretien avec l’économiste Renaud Bellais.