Le fourvoiement

Temps de lecture : 22 minutes

4 août 2002. Guantanamo. L’édifiant destin de Mohamedou Ould Salahi

Un Mauritanien est déféré à Guantanamo, sur l’île de Cuba. Les Américains y disposent d’une base qu’ils surnomment « Gitmo » et qui jouit d’un statut d’extraterritorialité. Quelque 750 internés s’y trouvent déjà. Mohamedou Ould Salahi, c’est son nom, est mis en isolement. Son « profil », distribué aux enquêteurs et aux geôliers, le décrit comme un ingénieur en électricité « hautement intelligent » et « membre clé d’Al-Qaïda ». Ould Salahi, qui n’a aucune part dans les attentats du 11-Septembre, va perdre à Guantanamo quatorze années et deux mois de sa vie. Il en est sorti le 17 octobre 2016 sans qu’aucun acte judiciaire n’ait jamais été produit contre lui. Dans « Guantánamo’s Darkest Secret » (« le secret le plus sombre de Guantanamo »), un long article publié dans le New Yorker en avril 2019 qui lui vaudra le prix Pulitzer, Ben Taub décortique le mécanisme de l’erreur judiciaire : comment se comportaient les Américains et comment ils pensaient. Tout y est du mépris pour le droit, de la cruauté des pratiques et des certitudes assises sur une ignorance crasse qui caractérisaient nombre des « agents spéciaux » chargés d’interroger les suspects. Mais pourquoi auraient-ils été différents de leurs chefs ? George Bush ne connaissait pas la distinction entre sunnites et chiites, et Donald Rumsfeld, son ministre de la Défense, pensait que les Afghans parlaient l’« afghan » (les deux langues officielles de leur pays sont le pachto et le dari, et il en existe d’autres).

En ce lieu de misère morale, tout ou presque était autorisé. Lorsque la Cour suprême américaine ordonna que soient modifiés plusieurs règlements – pour permettre, entre autres, d’autoriser les détenus à contester leur statut de « combattant ennemi illégal » devant les tribunaux civils américains –, l’administration Bush rétorqua que la Cour ne pouvait émettre un avis concernant un territoire non américain… Pendant ce temps, des êtres s’y suicidaient, d’autres perdaient la raison. Ould Salahi a vécu 5 800 jours dans cette « extraterritorialité ». Taub brosse le portrait d’un être d’une résilience inouïe, pour user d’un terme à la mode. Il a 31 ans lorsqu’il est incarcéré. Auparavant, il a été un jeune musulman passionné par l’exégèse coranique, puis attiré par le djihadisme par rejet de la corruption dans son pays. Il vit en Allemagne lorsque, en 1990, il part en Afghanistan « aider les moudjahidine ». Oui, il est passé par un camp d’Al-Qaïda. Mais revenu en Allemagne, il rompt dès 1992 avec cette mouvance. Quand, en 1999, il part au Canada, il voue sa vie à la connaissance (et pas seulement religieuse), pas à l’action violente. Après le 11-Septembre, les enquêteurs américains l’accuseront d’avoir été le « chef d’Al-Qaïda à Montréal ». Il comprendra plus tard pourquoi : torturé, Ramzi ben al-Shibh, un des financiers des attentats qu’Ould Salahi a connu plus de dix ans auparavant, avait déjà fourni beaucoup de noms à ses tortionnaires. Mais ceux-ci en voulaient toujours plus. Alors il leur a jeté en pâture celui d’Ould Salahi, entre autres.

Lorsque le 11-Septembre survient, Mohamedou vit à nouveau en Mauritanie. Arrêté à la demande des Américains, il leur est livré. Ceux-ci l’envoient en Jordanie, dans un des centres de détention clandestins que la CIA a ouverts, de l’Afghanistan au Maroc. Torturé, il est ensuite transféré à Bagram, une prison afghane épouvantable. « Où est Ben Laden ? » lui demande interminablement son interrogateur. Le 4 août 2002, il arrive donc à Guantanamo : matricule 760. L’isolement dans une cellule de quatre mètres carrés. Les cris permanents des gardiens. Les humiliations imposées par les IRF, les membres de l’Initial Reaction Force, une escouade spéciale de surveillance. D’abord il coopère, voulant convaincre les Américains de sa bonne foi. Il cesse après avoir été torturé. Puis, à bout, il signe n’importe quoi. Son premier avocat militaire démissionnera, déclarant qu’Ould Salahi avait peut-être été un jour un terroriste, mais que l’obtention de la totalité de ses aveux par la torture entachait la procédure de nullité. Surtout, les enquêteurs ne savent pas ce qu’ils cherchent, ne comprennent rien à Al-Qaïda. Robert McFadden, un agent du FBI qui travaille sur Al-Qaïda depuis des années, repartira effaré de Guantanamo : hormis un très petit groupe de cas identifiés, dira-t-il à Taub, les prisonniers qu’il avait vus « étaient pour l’essentiel des zéros (nobodies), aucun d’eux n’approchait l’interprétation la plus large possible du détenu de haute valeur »…

Finalement, comme Ould Salahi, après trois, dix ou même quinze ans de détention, 95 % des internés de ce camp ont été libérés au vu de l’inanité des faits reprochés ou de l’absence de preuves fiables. Pour ce qui touche aux attentats, ils étaient effectivement des « zéros » sans intérêt. L’histoire de Mohamedou Ould Salahi a fait l’objet d’un film, sorti en France le 14 juillet dernier (Désigné coupable, de Kevin Macdonald, avec Tahar Rahim). Il est fondé sur son journal, qu’il est parvenu à tenir entre 2002 et 2005.

17 septembre 2002. Washington. Une nouvelle doctrine de sécurité nationale

Condoleezza Rice, conseillère à la Sécurité nationale du président Bush, publie une nouvelle Stratégie de sécurité nationale des États-Unis, qui modifie radicalement le fondement de la politique étrangère américaine. Ce texte abandonne l’endiguement et la dissuasion, piliers de sa diplomatie, pour légitimer une nouvelle norme, la « guerre préventive », antinomique du droit international. Désormais, l’expression à la mode aux États-Unis, c’est « l’autodéfense anticipatrice »…

27 septembre 2002. Princeton. Bernard Lewis, ou le triomphe du néoconservatisme

Le Wall Street Journal publie ce jour un article d’opinion titré « Time for Toppling » (« Il est temps de basculer »). Traduire : d’aller renverser par les armes Saddam Hussein. Court, clair, l’article fait date. Car son auteur est Bernard Lewis, qualifié par certains de « plus grand orientaliste au monde ». « La question cruciale n’est pas comment ni par qui Saddam sera renversé, mais qui viendra à sa place », écrit-il en préambule. Certes, abattre le tyran peut mal se passer, mais il juge le risque très faible. Son pronostic : si l’armée américaine envahit l’Irak, « les scènes de joie dans ses villes dépasseront celles de la libération de Kaboul ». Lewis va incarner le rôle de certains intellectuels de premier plan dans le triomphe du néoconservatisme. Spécialiste du Moyen-Orient, il est professeur à la célèbre université de Princeton. Brillant, clivant, les joutes qui l’opposent à Edward Saïd, autre célébrité qui professe à Columbia, sont mémorables. Saïd dénonce l’orientalisme, vecteur idéologique des intérêts impérialistes. Lewis fustige les régressions de l’Islam, qu’il voit davantage comme une civilisation rétrograde que comme une religion. Les progressistes l’accusent d’islamophobie. Ses partisans moquent leur vision « biaisée » de l’islam.

Armé de son immense culture, quoiqu’il fût beaucoup plus un historien de l’Empire ottoman que de l’espace musulman, Lewis (1916-2018) va expliquer à longueur d’interventions qu’un changement de régime en Irak suscitera une « modernisation » générale du Moyen-Orient. Dans un article intitulé « Bernard Lewis revisité », le journaliste Michael Hirsh, en novembre 2004, écrira que Lewis avait jugé devant lui que le 11-Septembre avait constitué la « première salve de la bataille finale » entre Occident et Islam. Mais Lewis n’a pas que l’oreille des intellectuels, il a aussi celle des politiques. Avant l’invasion de l’Irak, il rencontre plusieurs fois George Bush et surtout le vice-président Dick Cheney. Un témoin racontera que Lewis ne cessait de lui dire : « Allez-y. N’hésitez pas. » Cheney ne souhaitait rien entendre d’autre.

Bientôt, un nouveau concept émerge à la Maison-Blanche : le « Grand Moyen-Orient ». À la pointe du canon et dans l’allégresse générale, Washington imagine promouvoir la démocratie dans cette région, et ses peuples reconnaissants se rangeront derrière sa bannière. Le 16 mars 2003, quatre jours avant l’invasion militaire de l’Irak, Cheney déclare sur le plateau de l’émission Meet the Press : « Nous serons accueillis en libérateurs. » Sur la chaîne ABC, le 30, le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, se projette déjà dans l’après-guerre. Les armes de destruction massive ? « Nous savons où elles sont. Autour de Tikrit et de Bagdad, un peu à l’est, à l’ouest, au nord et au sud. » C’est pourtant clair, non ? Parallèlement, l’administration Bush et ses soutiens martèlent une autre de leurs certitudes : « Depuis longtemps, Saddam Hussein a établi des liens avec Al-Qaïda. » C’est ce que le vice-président Dick Cheney répétait encore le 14 septembre 2003, six mois après l’invasion des forces américaines. Ce sont ces fakes-là qu’avec son aura académique, le « plus grand orientaliste au monde » a confortées à l’époque.

2 octobre 2002. Washington. « L’apprentissage de l’impuissance »

Ce jour-là, des juristes appartenant à diverses agences de sécurité se réunissent avec des psychologues. Objectif : cerner l’environnement propre à « favoriser la dépendance et la soumission » des détenus. Bientôt, une juriste de l’armée, Diane Beaver, rédige une « justification légale » dans laquelle elle légitime le « supplice de la baignoire » (technique de suffocation par ingestion forcée d’eau), le maintien dans des chambres froides durant des jours, la nourriture médicamentée, les humiliations de toutes sortes… Lorsqu’on lui présente le fascicule destiné à valider ces sévices qu’on refuse de nommer « tortures », au chapitre où était évoqué le maintien des détenus dans une position pénible, Donald Rumsfeld ajoute dans la marge : « Pourquoi seulement quatre heures ? Je suis pour huit ou dix heures… » Un psychologue de la CIA, James Mitchell, élabore un « plan » destiné à briser la volonté des détenus. Il se fonde sur le concept d’« apprentissage de l’impuissance », développé en 1972 par le psychologue Martin Seligman, qui a travaillé sur le conditionnement de personnes constamment confrontées à des injonctions incohérentes. Entre eux, note Taub, certains militaires parlaient de Guantanamo comme du « petit laboratoire de l’Amérique ». Bientôt, l’Association des psychologues américains et celle des psychiatres se déchirent. La première a accepté par patriotisme de coopérer aux interrogatoires des détenus. La seconde s’y est opposée pour des motifs éthiques. Seligman, en 2014-2015, sera accusé dans la presse d’avoir trempé dans les tortures. La polémique s’éteindra, faute de conclusion incontestable.

5 et 14 février 2003. New York. Powell vs Villepin

L’Europe se divise. D’un côté, le néo-travailliste britannique Tony Blair et les conservateurs Silvio Berlusconi (Italie) et José María Aznar (Espagne), ainsi que la plupart des dirigeants des ex-pays de l’Est libérés en 1989 du joug communiste : ceux-là soutiennent les États-Unis. De l’autre, le président Jacques Chirac et le social-démocrate allemand Gerhard Schröder mènent les opposants à une guerre en Irak qu’ils jugent en l’état infondée, du point de vue du droit comme de son motif. Lorsque le Conseil de sécurité de l’ONU se réunit, le 5 février, Colin Powell, le secrétaire d’État américain, s’écrie : « Ce ne sont pas des assertions. Ce sont des faits, corroborés par de nombreuses sources, dont des services de renseignement d’autres pays. » Et de brandir des clichés satellites de camions supposés abriter des « laboratoires mobiles » où Saddam Hussein fabrique ses armes de destruction massive. Ce dernier, poursuit-il, « a la capacité d’en produire rapidement [pour] tuer des centaines de milliers de personnes ». Il propose de l’en empêcher en lui faisant la guerre, première pierre du futur Grand Moyen-Orient. En attendant, le Grand Fake est en place.

Neuf jours plus tard, Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères du président Chirac, planche à son tour devant le même forum. Il fustige les critiques américaines visant une supposée couardise de la « vieille Europe ». Certes, « c’est un vieux pays, la France, d’un vieux continent, l’Europe », qui s’exprime à travers lui. Mais, souligne-t-il, cette Europe a acquis une sagesse qui semble manquer à ses opposants : elle « a connu les guerres, l’occupation, la barbarie ». Il s’oppose à une attaque de l’Irak sans un verdict préalable des inspecteurs onusiens. « Personne, clame-t-il, ne peut affirmer que le chemin de la guerre sera plus court que celui des inspections. (…) La guerre est toujours la sanction d’un échec. » Ensuite et surtout : « un usage de la force serait si lourd de conséquences pour la région et la stabilité internationale qu’il ne saurait être envisagé qu’en dernière extrémité ». Dans la salle du Conseil de sécurité et parmi ses membres, les applaudissements fusent. La fracture entre les deux camps est consommée. George Bush partira à l’assaut avec des alliés, mais sans le soutien des Nations unies.

15 février 2003. Londres, Barcelone, etc. Mobilisations antiguerre

Pic d’un mouvement international ininterrompu engagé à l’été 2002, de l’Inde à l’Italie, du Canada à l’Afrique du Sud, près de 20 millions de personnes défilent dans plus de cinq cents villes contre une guerre à l’Irak. On compte un million de manifestants à Londres, 600 000 à Barcelone.

1er mars 2003. Rawalpindi (Pakistan). La capture de l’« architecte » des attentats

Le Pakistanais Khalid Cheikh Mohammed, qui selon le FBI a « probablement » été l’assassin du journaliste américain Daniel Pearl à Karachi en 2002, est un dirigeant d’Al-Qaïda de la première heure. Le rapport d’enquête du Congrès, en avril 2004, le considérera comme l’architecte du 11-Septembre. Arrêté par le service de renseignement pakistanais, l’ISI, qui le remet aux Américains, il va passer deux ans et demi dans leurs prisons secrètes, en Afghanistan, en Pologne, en Roumanie et en Jordanie. Il y subit à 183 reprises le waterboarding, le « supplice de la baignoire ». En décembre 2006, Cheikh Mohammed est envoyé à Guantanamo. Torturé de nouveau, il signe, en mars 2007, « avoir été de A à Z le responsable » des attentats du 11-Septembre. Il assumera ensuite de nombreux autres forfaits, au point que ses interrogateurs le suspecteront de protéger leurs vrais auteurs. Le sénateur John McCain estimera que, sous la torture, il a surtout fourni « des informations fausses et trompeuses ». Car, outre sa participation au 11-Septembre, il déclarera avoir cherché à assassiner les ex-présidents Jimmy Carter et Bill Clinton ainsi que le pape Jean-Paul II, avoir voulu bombarder le canal de Panama et fait espionner des centrales nucléaires américaines pour les faire sauter, etc.

11 mars 2003. Beaufort (Caroline du Nord). French Bashing

C’était un temps où l’Amérique, avant d’attaquer l’Irak, s’occupait de frites. On s’explique : après l’affrontement Powell-Villepin, les neocons poursuivent une offensive idéologique contre la « vieille Europe » et la France en particulier. En américain, le mot « frites » se dit French fries. Un restaurateur de Caroline du Nord, outré par le refus de Paris d’envahir l’Irak, modifie son menu. Désormais, il proposera des « Freedom Fries », des « frites libres », pas « françaises »… On en sourirait si deux élus républicains, le 11 mars, n’exigeaient des restaurants situés à la Chambre des représentants de modifier pareillement leurs menus. Quelques idéologues et médias s’emparent de l’affaire. Un vent de French bashing, de dénigrement systématique des Français, se lève sur l’Amérique. Des appels au boycott du made in France se multiplient. Le journaliste Kenneth Timmerman publiera bientôt un ouvrage sobrement intitulé La Trahison française de l’Amérique (The French Betrayal of America, Three Rivers Press, 2005, non traduit).

20 mars 2003. Bassora, Bagdad. Opération « Liberté pour l’Irak »

Les troupes américaines, britanniques et australiennes passent à l’offensive : elles bombardent Bagdad et remontent du sud vers le nord de l’Irak à partir du Chatt el-Arab, le fleuve qui réunit les eaux du Tigre et de l’Euphrate et se jette dans le golfe Arabo-Persique. Bassora, deuxième ville du pays, bastion du chiisme irakien et de l’extraction pétrolière, capitule le 6 avril. Trois jours après, Bagdad tombe à son tour. L’image de la statue déboulonnée de Saddam fait le tour du monde. Au Nord, les Peshmerga kurdes s’emparent de la principale ville, Mossoul, où les Américains entrent le 13 avril. Dès lors, ils occupent tout le pays. Deux jours après, leurs forces tirent à Mossoul sur des manifestants hostiles, faisant dix morts parmi eux.

1er mai 2003. Golfe arabo-persique. « Mission accomplie »

La cérémonie est martiale. Sur le porte-avions USS Abraham Lincoln ancré dans le Golfe, le président George Bush, en uniforme de « commandant en chef », annonce la victoire. Au-dessus de l’estrade claque au vent une immense banderole proclamant « Mission accomplie ». La guerre en Irak, dit-il, n’est pas finie, mais elle est gagnée. Bush n’imagine pas ce que cette affirmation va lui coûter. Au moment où il s’exprime, les attentats commencent à peine à se multiplier en Irak, opposant entre elles des fractions aux intérêts politiques et ethniques divergents. L’administration américaine, tout à son euphorie, n’en tient aucun compte. Certains des meilleurs agents de la CIA s’inquiètent vivement. Mais ses chefs sont muselés. L’idéologie règne à Washington, et ses certitudes sont plus fortes que les faits. Il ne faudra que cinq mois pour que, devant l’effroyable dégradation en Irak, l’hebdomadaire américain Time titre en couverture : « Mission Not Accomplished ». Non, la victoire n’est pas là. Pis, elle s’éloigne davantage chaque jour.

12 mai 2003. Bagdad. Un proconsul américain en Irak

Paul Bremer ne partage pas ces doutes lorsqu’il est nommé par George Bush administrateur de l’Autorité provisoire de la coalition (APC) en Irak. Régnant par décrets, il est un véritable proconsul du pays. Il est aussi un idéologue neocon de l’espèce la plus obtuse. Non seulement il décide de tout, mais il n’écoute personne. Plus tard, un journaliste du Washington Post, Rajiv Chandrasekaran, dans un livre de 2006 intitulé Dans la zone verte (L’Olivier, 2008, pour la traduction française), racontera les errements américains de la période Bremer, avec la multiplication d’erreurs dues à ses ignares certitudes. La plus évidente sera la recherche des « armes de destruction massive ». Lorsque les spécialistes de la CIA lui disent ne rien trouver, il les traite d’incapables. Entre-temps, la « reconstruction » de l’Irak se résume surtout à son secteur pétrolier. Et Bremer démantèle l’appareil d’État : pas seulement les affreux services de sécurité de Saddam, mais aussi l’armée tout entière, laissant ses arsenaux à l’abandon. Les armes aboutiront massivement entre les mains des insurgés des fractions irakiennes. La moitié de la fonction publique est aussi renvoyée au motif de « débaasification » (purge des anciens membres du Baas, le parti de Saddam) au sein des institutions irakiennes. Pour les futures élections, Bremer suggère d’interdire d’y participer à toute formation critique de la présence américaine. Conséquence : les rangs des anti-Américains ne font que grossir. Le 28 juin 2004, Bremer est révoqué. Six mois après, le Congrès se penche sur un sujet épineux : 8,8 milliards de dollars ont disparu des comptes de l’APC. Ingrate, l’administration Bush qui l’avait fait roi fera porter au seul Bremer le chapeau d’une situation de plus en plus dégradée. Mais en Irak on n’a encore rien vu.

6 juillet 2003. Washington. L’« affaire Plame », ou jusqu’où peut aller le vice

Mais où Saddam Hussein trouvait-il la matière fissile pour fabriquer sa bombe A ? En 2002, la CIA avait demandé à Joseph Wilson, un ancien chargé d’affaires en Irak et ambassadeur en Afrique, d’enquêter au Niger, pays qu’elle suspectait d’exporter de l’uranium en Irak. Wilson y va, ne trouve rien de tel et présente des conclusions en ce sens. Cependant, en janvier 2003, George Bush, dans son discours sur l’état de l’Union, se fonde sur son enquête pour, au contraire, proclamer que Saddam tente de fabriquer une bombe A. Wilson se sent manipulé. Après l’invasion de l’Irak, il publie, ce 6 juillet, un article au titre accusateur : « Ce que je n’ai pas trouvé en Afrique ». Et d’écrire que si ses informations « ont été ignorées parce qu’elles ne répondaient pas à certaines attentes vis-à-vis de l’Irak, alors on peut légitimement arguer que nous avons fait la guerre sous de faux prétextes ». La Maison-Blanche, poursuit-il, a « tordu » ses conclusions dans le sens qui lui convenait. L’administration Bush est folle de rage. Pour se venger, elle va frapper Wilson de manière sournoise. Sa femme, Valerie Plame, est une agente de la CIA. La présidence divulgue en douce cette information à des journalistes « amis », dont Judith Miller, du New York Times, qui diffuse systématiquement les fabrications de Dick Cheney et de son entourage. Dévoiler l’identité d’un agent secret américain est une infraction grave à la loi. Lewis « Scooter » Libby, chef de cabinet de Dick Cheney, sera seul jugé et condamné (une intervention de George Bush lui permettra néanmoins de ne pas effectuer sa peine). Mais le couple est dévasté. L’affaire est restée comme l’incarnation des méthodes qui ont mené à la guerre. C’est là que Cheney gagne son surnom de « Vice ». Vice pour vice-président. Mais aussi pour le vice dont il pouvait faire preuve.

19 août 2003. Nadjaf, Erbil, Bagdad, Karbala… Le chaos et les morts

Ce jour-là, à l’hôtel Canal, QG de l’ONU à Bagdad, un camion piégé tue 22 personnes, dont Sergio Vieira de Mello, représentant spécial du secrétaire général de l’ONU, et un diplomate français. L’attentat est revendiqué par Abou Moussab Al-Zarkaoui, chef d’Al-Qaïda en Irak. Vétéran du djihad en Afghanistan, le Jordanien Zarkaoui a créé en Irak au printemps 2003 la Jama’at al-Tawhid wal-Jihad, une organisation fanatiquement hostile aux chiites, majoritaires dans le pays et dont les dirigeants pactisent avec l’envahisseur. Très vite, une organisation chiite vient lui répondre : l’Armée du Mahdi (du nom du douzième imam du chiisme, supposé revenir sur terre à la fin des temps). L’Irak s’installe dans le chaos ethno-religieux. Les milices armées prolifèrent, elles se battent entre elles et bientôt toutes se retournent aussi contre les forces occupantes. Attaques armées et attentats-suicides se multiplient. 83 morts à Nadjaf, 105 à Erbil, 170 à Karbala, 74 à Bassora, 118 à Hilla, 128 à Bagdad, 124 à Balad, de nouveau plus de 100 à Karbala, 175 à Bagdad, 143 à Sadr City… Le crime règne : 26 496 morts en Irak dans des attentats en 2004, 34 131 en 2005. Terrorisés, les soldats américains et surtout leurs « contractants », comme la sinistre société de mercenaires Blackwater, tirent sur tout ce qui bouge, augmentant la vindicte populaire. En 2013, la revue scientifique PLOS Medicine estimera que la guerre américaine en Irak a causé 461 000 morts dans la population irakienne, dont les deux tiers tués par des actes de violence directe, et 7 500 morts parmi les forces d’occupation.

14 décembre 2003. Tikrit. Le tyran capturé

Après huit mois de recherches, Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikriti, ce grand admirateur de Staline qui a commencé sa carrière comme flingueur de communistes et qui a régné par la terreur durant vingt-quatre ans, est capturé dans une cachette située dans son fief originel de Tikrit. Son procès pour génocide et crimes contre l’humanité s’ouvre le 19 octobre 2004. Il fait front, récuse la légitimité d’un tribunal « valet de l’occupant », appelle les Irakiens à cesser leurs guerres intestines et à se coaliser contre l’envahisseur. Condamné à mort le 5 novembre 2005, il sera pendu le 30 décembre 2006.

11 mars 2004. Madrid. La résurgence d’Al-Qaïda

À Madrid, tôt ce matin-là, des attentats à la bombe dans des trains de banlieue font près de 200 morts et 1 900 blessés. Ils ont lieu exactement 911 jours après « Nine Eleven » (« 9/11 », l’appellation américaine du 11-Septembre). Ils sont vite attribués à Al-Qaïda et ses auteurs capturés puis condamnés (en 2007). Initialement une organisation centralisée installée en un lieu sanctuarisé, Al-Qaïda a vu ses moyens financiers et de communication profondément endommagés par les actions menées contre elle par Washington et les Occidentaux depuis le 11-Septembre. Mais bientôt, la « base » se transforme en une société de franchisés. On voit apparaître Al-Qaïda dans la péninsule Arabique, Al-Qaïda au Maghreb, Al-Qaïda au Sahel, Abou-Sayyaf aux Philippines, la Jemaah Islamiyah en Indonésie… Des groupes armés se revendiquant d’Al-Qaïda prolifèrent, dans un lien de sujétion plus ou moins direct à la maison mère. Dans les dix ans qui suivent le 11-Septembre, note l’Encyclopedia Britannica, le nombre des attentats commis au nom d’Al-Qaïda dans le monde sera beaucoup plus important que celui commis dans la décennie précédente. Entre 2002 et 2005, Al-Qaïda va frapper non seulement à Madrid, mais aussi à Bali (202 morts), à Londres (52 morts), en Turquie et dans de nombreux pays arabes, en Tunisie (contre la célèbre synagogue de la Ghriba à Djerba), au Yémen, en Égypte, en Arabie saoudite, au Maroc, en Mauritanie… Dans les années 2010, de véritables armées se revendiqueront de l’héritage d’Al-Qaïda en Syrie, en Irak, en Libye, au Sinaï, au Sahel et ailleurs.

28-30 avril 2004. Abou Ghraib. L’aube de la défaite

La prison d’Abou Ghraib, à 30 kilomètres de Bagdad, était déjà renommée sous Saddam. On y torturait et tuait à foison : des opposants politiques, des dirigeants chiites ou kurdes, des quidams. Après leur invasion, les Américains transforment deux de ces bâtiments en lieu d’incarcération pour « terroristes ». Le personnel est constitué pour moitié de policiers militaires ; le reste regroupe des agents fédéraux et des contractants privés, traducteurs de l’arabe et « spécialistes » de l’interrogatoire. On y trouve des gens de la CACI, une société de « fourniture d’informations » de Virginie, et aussi, selon plusieurs sources (BBC, Democracy Now…), de nombreux Israéliens.

Amnesty International publie dès juin 2003 un premier rapport sur les forfaits commis à Abou Ghraib. Le 1er novembre, l’agence Associated Press fait de même. Mais la bombe éclate en deux temps, les 28 et 30 avril 2004. La chaîne CBS diffuse le premier reportage détaillant les crimes commis dans cette prison par l’armée américaine. Deux jours après, l’enquêteur vedette du magazine The New Yorker, Seymour Hersh, commence la publication d’une série de trois articles, photos à l’appui. Ils s’intitulent : « Torture à Abou Ghraib », « La chaîne de commandement » et « La zone grise ». Ce qu’on y lit est glaçant, ce qu’on y voit effroyable. Cette soldate tenant en laisse un détenu dénudé comme on tient un chien. Sur un autre cliché, elle pose, hilare, en compagnie d’un autre militaire devant un amas de détenus enchevêtrés, toujours nus, formant une pyramide humaine. Ces photos d’hommes dont le bas du dos a servi d’« exercice de tirs » aux geôliers ; cet autre allongé, couvert d’excréments, une banane dans l’anus ; la même femme obligeant sous la menace un prisonnier à se masturber. La connotation sexuelle des scènes d’humiliation affleure presque partout. Le cliché emblématique d’un détenu encagoulé, debout en position christique, fait le tour du globe.

Le choc est universel. Sont-ce ces jours-là que l’Amérique a commencé de perdre sa guerre en Irak ? En tout cas, elle y a perdu la bataille de la légitimité. De victime d’un épouvantable attentat, elle passe au statut d’agresseur immoral. Qui peut croire que ces photos sont celles du défenseur du bien contre la barbarie ? Aux États-Unis, l’affaire est un tournant majeur. L’équipe Bush s’évertue à expliquer qu’il s’agit de rares brebis égarées. Rien n’y fait. Le 7 mai, la Croix-Rouge internationale dénonce « un vaste système » organisé à Abou Ghraib. Le 3 décembre, l’ACLU, l’association américaine des droits civiques, dévoile un rapport du FBI qui finit de brosser le portrait d’une politique américaine avalisant les méthodes les plus viles tout en maintenant sur elles le secret. Entre mai 2004 et avril 2006, 17 officiers et soldats américains seront jugés par des cours martiales. Un soldat et une soldate seront condamnés aux peines les plus lourdes (dix ans pour le premier, trois ans pour la seconde), les autres à des peines variant de quelques mois à deux ans. La générale Janis Karpinski, chef de la prison, sera réprimandée et dégradée au rang de colonel, son adjoint seulement dégradé. Aucun haut officier ne sera incarcéré, aucun membre de l’administration américaine inquiété. Ronald Rumsfeld, le ministre de la Défense, aurait remis sa démission à George Bush, qui l’aurait refusée.

7 septembre 2004. Washington. L’inexistence des armes de destruction massive officialisée

Après avoir fouillé tout l’Irak durant dix-huit mois, le chef des inspecteurs américains confirme l’absence d’armes de destruction massive sur son territoire. Mais cela, tout le monde l’avait déjà compris.

2 novembre 2004. Chicago. Obama élu au Sénat après une campagne antiguerre

Un jeune Noir américain est élu sénateur de l’Illinois. Son nom : Barack Obama. Son credo : il a inlassablement dénoncé la guerre en Irak. Le même jour, George Bush est réélu président. Mais sa victoire est trompeuse. L’avènement d’Obama pointe le début d’un reflux de l’opinion américaine face aux thèses belliqueuses néoconservatrices que le 11-Septembre avait favorisées.

11 janvier 2021. Guantanamo. L’histoire longue du Nine Eleven

Vingt ans après… Oussama Ben Laden a été tué en mai 2011 par un commando d’élite américain. Mais Khalid Cheikh Mohammed croupit toujours à Guantanamo. Toutes les tentatives de le déférer devant la justice sont restées vaines. La dernière fois, en mai 2019, le juge Shane Cohen, colonel de l’armée de l’air, a fixé au 11 janvier 2021 l’ouverture de son procès devant une cour militaire. Las… Cette date est passée comme les précédentes, sans procès et sans explication. À trop vouloir, dans sa « guerre au terrorisme », s’émanciper des normes du droit démocratique pour privilégier un droit dérogatoire, l’Amérique, la « plus grande démocratie du monde », son gouvernement, son Congrès et sa justice se sont eux-mêmes placés dans l’incapacité de pouvoir juger le « cerveau » du pire attentat jamais commis sur leur sol, pas même devant un tribunal d’exception.

Vingt ans après, Guantanamo perdure. Il n’y reste que 40 détenus. Six ont été jugés (un seul sur le territoire américain), six autres, libérables, espèrent qu’un pays veuille bien les accueillir et 12 attendent la fin des procédures à leur encontre ; enfin, 22 sont soumis à une loi dite de « détention indéterminée en temps de guerre sans recommandation de transfert », adoptée sous Obama par incapacité de fermer Guantanamo. Bref, ils ne sont ni justiciables ni libérables. Quant au Moyen-Orient, l’invasion américaine en Irak devait mener ses peuples à une ère de liberté. En pratique, elle a offert à l’Iran d’accéder à une position de force inespérée, et aux djihadistes sunnites de gagner en influence. Certes, les États-Unis ne portent pas seuls tous les torts dans la régression chaotique qui emporte aujourd’hui cette région du monde jusqu’au pire, incarné par les épouvantables guerres civiles en Syrie, en Libye et au Yémen. Mais l’invasion de l’Irak y a grandement contribué. Enfin, si Al-Qaïda est moribonde, elle a beaucoup essaimé et nombreux sont ceux qui s’en revendiquent ou s’en inspirent encore.

« Nous avons changé le droit international en 24 heures chrono »

Jean-David Levitte

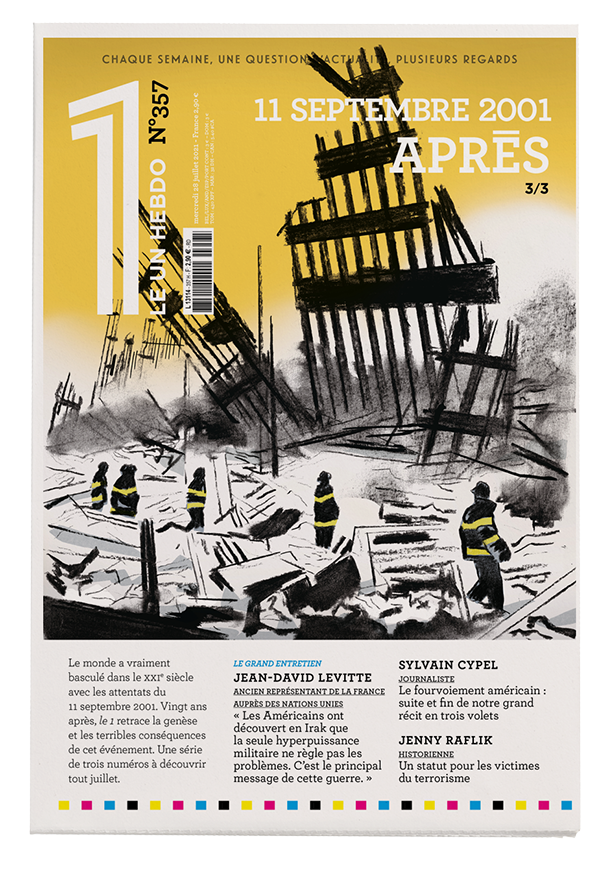

L’image hallucinante des tours jumelles de New York frappées par les avions-missiles d’Al-Qaïda semblait indépassable dans la mise en scène froide et calculée de l’horreur. Mais de ce brasier humain saturé de métal, de verre et de cendre, d’autres images sont nées comme d’un ventre immonde, là où…

[Asymétrie]

Robert Solé

SELON le rapport officiel des autorités américaines, la préparation et l’exécution des attentats du 11-Septembre (cours de pilotage, notes d’hôtel, frais de déplacement…) ont coûté à Al-Qaïda près d’un demi-million de dollars.

Un statut pour les victimes de terrorisme

Jenny Raflik

À New York, les anciennes tours jumelles ont laissé la place à des bassins. Sur les parapets de bronze qui les ceinturent, 2 983 noms sont gravés, en neuf ensembles : les victimes de la tour nord, celles de la tour sud, les morts du Pentagone, les équipages et passagers des quat…