Une sale odeur

Temps de lecture : 5 minutes

Ce 26 septembre, alors que c’est encore la nuit, on me prévient par téléphone qu’il y a eu des explosions à l’usine Lubrizol et qu’il y a un incendie. C’est le bazar, me dit-on, les pompiers interviennent et des routes sont bloquées.

Je me lève pour voir si, de chez moi, on voit quelque chose. Une lueur intense orange et jaune. On croirait un coucher de soleil en retard et mal orienté. Au-dessus un panache de fumée noir et gigantesque.

J’habite sur la rive gauche de Rouen, celle où vivent majoritairement les ouvriers et salariés qui travaillent dans des usines à risque. Le vent dirige le nuage vers la rive droite, vers les plus nantis (quoique). Pour une fois les prolos seront moins touchés. Pour celles et ceux qui habitent juste en lisière de Lubrizol, et il y en a, c’est une autre histoire.

Au fur et à mesure que le jour se lève et que le nuage noir s’épaissit, je pense à AZF. J’ai des images qui me reviennent d’ateliers détruits, de voitures et d’habitations dévastées.

L’odeur est écœurante. Les hélicos tournent comme des mouches autour d’un cadavre. À la radio, les journalistes de France Bleu s’étonnent que la préfecture n’ait pas encore fait actionner les sirènes d’alarme. À quoi ça sert que chaque premier mercredi du mois elles soient mises en route si c’est pour ne pas les utiliser quand il y a une catastrophe ? Les sirènes ne retentiront qu’à 8 heures, cinq heures après le début de l’incendie et seulement sur Rouen et le Petit-Quevilly.

Parce que j’ai passé toute ma vie de salarié dans une usine fabriquant des produits chimiques, je sais ce que c’est que le risque industriel. On ne manipule pas de l’ammoniac, de l’hydrogène, des hydrocarbures sans y penser. Lorsque des produits arrivent dans des fûts métalliques bardés d’étiquettes « À manipuler avec précaution », « Porter des protections individuelles », « Peut provoquer des maladies graves par contact ou inhalation », on le sait que c’est dangereux mais on s’habitue. Presque.

Dans ma vie d’usine, et même si ça n’arrivait pas tous les jours, j’ai vécu des accidents graves. Un des ateliers où je travaillais a même été dévasté par une explosion, entraînant la mort de deux ouvriers d’une boîte sous-traitante. J’ai aussi bien connu les salariés d’AZF, avec lesquels nous étions en contact régulièrement, pour le syndicat ou pour le travail.

Nous avons aussi su éviter des catastrophes. Nous avons su intervenir, nous avons eu le temps de faire les manœuvres qu’il fallait. Parfois c’était un coup de chance.

À la place de Lubrizol, aujourd’hui, ça aurait pu être ma boîte, ou une des douze usines classées « Seveso seuil haut » qui existent encore dans l’agglomération rouennaise. Des usines souvent vieillissantes, en plus.

Les dirigeants de ces entreprises diront toujours que la situation est sous contrôle, que les mesures qui vont bien ont été prises, que la sécurité est l’objectif principal de la société.

Pourtant les risques existent toujours. La chimie n’est pas quelque chose de neutre. Mélanger des produits, les porter à des températures extrêmes, les faire passer dans des fours, des turbines, des échangeurs, des réacteurs implique des risques.

Et le gouvernement Macron a supprimé les CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail), même dans ces usines dangereuses classées Seveso (du nom de cette usine italienne qui, en 1976, pollua la région en relâchant des vapeurs toxiques d’herbicide). Cela malgré la catastrophe d’AZF et tous ces « incidents » dont on parle moins mais qui ponctuent la vie des industries.

Lubrizol, dans la région, on connaît.

Non pas parce que l’usine s’implique dans la vie locale, non pas parce que ses salariés sont présents dans les manifestations et la vie sociale. Lubrizol est connu pour ses odeurs, pour ses épisodes polluants.

Depuis sa construction en 1954, les lâchers de mercaptan, ce gaz nauséabond couramment utilisé pour « parfumer » le gaz de ville, inodore, sont venus empester nos vies, en 1975, en 1989, en 2013 pour les plus importants. Sans compter les autres gaz déversés la nuit pour « ne pas trop indisposer la population ».

L’usine Lubrizol est l’une des dernières usines de la zone industrielle de la ville de Rouen. Au fur et à mesure des restructurations et des fermetures, cette zone industrielle s’est vidée de sa métallurgie, de sa fabrique d’engrais, de ses usines, de ses hangars. C’est devenu un no man’s land que la métropole est en train de reconquérir pour y construire de nouvelles habitations (un écoquartier y est prévu !?). Comment une ville peut se donner une allure de ville verte quand de nombreuses communes, de nombreux habitants, de très nombreux agriculteurs viennent d’être impactés par ce nuage de suie noire et empoisonnée ? Beaucoup voudraient que l’usine Lubrizol ferme et certains envisagent de quitter la région.

Je roule sur le boulevard rouvert depuis peu et qui longe la zone industrielle. Sur le site de Lubrizol des gens s’activent. La plupart portent une combinaison blanche et un masque à gaz. Un chapiteau gigantesque est en cours de montage pour y traiter les fûts de produits endommagés. Restent également les carcasses noires des hangars qui ont brûlé. Ça pue toujours. Une sale odeur d’œuf pourri.

Je continue ma route. À quelques dizaines de mètres de l’usine, le camp des gens du voyage. Ils sont toujours là. Lors de l’incendie ils n’ont pas été évacués, ils n’ont pas eu le droit de partir non plus…

« À chaque drame, on affirme que rien ne sera plus comme avant »

Jean-Baptiste Fressoz

Quand les premières législations pour maîtriser les risques industriels apparaissent-elles ?

Il y a toujours eu des règles, qu’on peut même faire remonter jusqu’au droit romain…

[Sécurité]

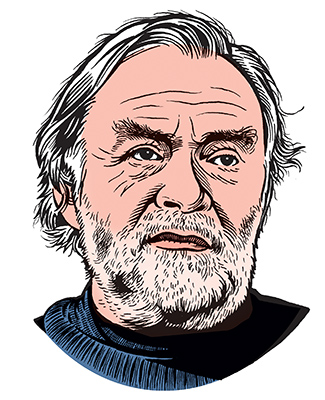

Robert Solé

Comment voulez-vous dormir tranquille ? Pas un jour ne passe sans que survienne une catastrophe : inondation, avalanche, séisme, incendie de forêt, marée noire, déraillement, fuite radioactive, explosion, nuage toxique… Mais …

Déjà à Béziers, en 2005

Manon Paulic

BÉZIERS. Il faut imaginer les flammes, gigantesques, s’élevant dans la noirceur des premières nuits d’été. Au bout de la rue sinueuse qui traverse le quartier pavillonnaire de Montimaran, au sud-est de la ville…