Dans le cerveau de l’artiste

Temps de lecture : 5 minutes

Combien de milles y a-t-il jusqu’au paradis perdu ?

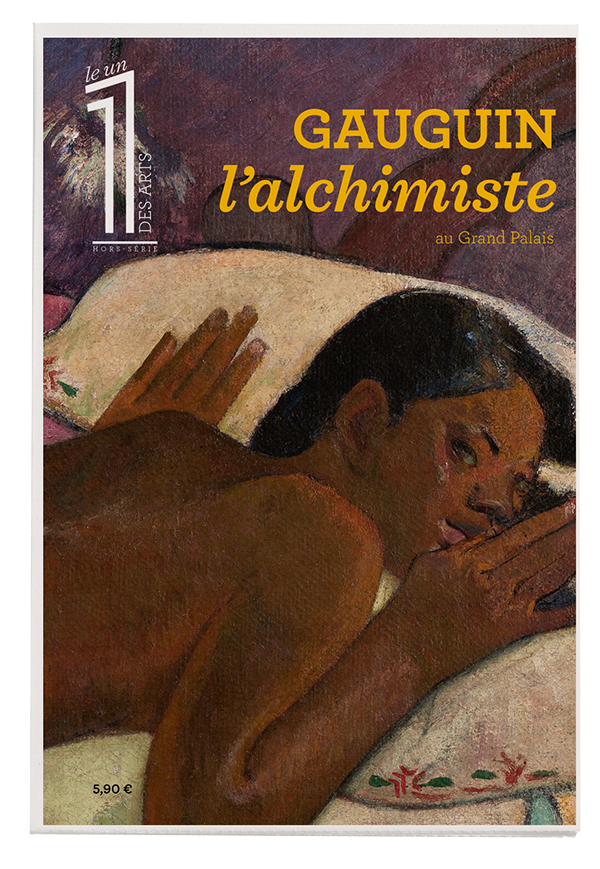

De Lima à Pont-Aven, du Panama à Arles, de Paris à la Polynésie, Gauguin était un peintre voyageur. Ou peut-être – si on tient compte du fait que la vocation artistique de ce petit-fils de Flora Tristan, descendant par elle d’un vice-roi du Pérou, d’abord marin au long cours vers les Amériques, puis officier sur une corvette engagée dans la guerre de 1870, puis agent de change à la Bourse, a été plutôt tardive – peut-être fut-il plutôt un voyageur essentiel qui a finalement hissé la toile de la peinture pour partir vers son vrai voyage. Pas en recherche d’un ailleurs et de lointains, mais d’autre chose. Pas en quête d’exotisme mais d’autre chose.

Au XIXe siècle, du bain turc à l’oasis en passant par la fantasia et le sérail, l’orientalisme en peinture avait pris en charge un fantasme de sensualité traversé d’un frisson de barbarie. Mais, sans négliger les rêves de conquêtes coloniales qui pouvaient le hanter, l’orientalisme était un fantasme occidental de l’Orient. En embarquant un jour pour les îles du Grand Océan, Gauguin a au contraire pris le large du fantasme occidental. Et pas seulement, peut-être.

Bien sûr, quand on prononce le nom de Paul Gauguin, ceux de Pissaro, d’Émile Bernard ou de Van Gogh se mettent immédiatement à résonner avec lui, et très vite après eux, ceux de Picasso, de Matisse, de Munch et de tous ceux chez qui se sont lointainement et longuement répercutés les échos de l’œuvre, signant ainsi sa profondeur et une inépuisable fertilité. L’importance de Gauguin dans l’histoire de l’art et pour la modernité n’est pas à démontrer, et au-delà même de toutes les notions, de tous les « -ismes », impressionnisme, synthétisme ou primitivisme, qui viennent aujourd’hui dessiner les contours de l’œuvre et la rattacher comme un territoire au continent de l’histoire de l’art, il suffit pour en être immédiatement convaincu, comme je l’ai fait avec des milliers d’autres spectateurs dans une exposition comme celle de la collection Chtchoukine, simplement de voir, de regarder ses toiles accrochées parmi celles des plus grands maîtres, de Manet, Cézanne ou Renoir. On ne peut sortir Gauguin de l’histoire de l’art, c’est un fait, et il est irréversible. On ne peut penser l’œuvre de Gauguin hors de l’histoire de l’art, parce que, comme l’histoire en général, elle s’écrit dans la rétrospection, et puisque tout l’art du XXe siècle a regardé l’œuvre de Gauguin, elle lui appartient donc désormais, sans retour.

Mais un autre fait mérite aussi notre attention, soit qu’en embarquant pour Tahiti, en partant ainsi pour l’autre bout du monde, Gauguin a voulu tourner le dos, sans retour, non seulement à la France et à l’Occident mais, peut-être aussi à l’histoire de l’art elle-même. Pour chercher quoi ? Ou pour trouver quoi ?

Un lieu et un temps primitifs. Maintenant, s’agissant de Gauguin, il faut être circonspect dans l’usage de notions comme primitif et primitivisme.

On sait que l’artiste a vécu les derniers mois de sa vie à Atuona, aux îles Marquises. Il va y bâtir la Maison du Jouir, une grande case en bois sur pilotis, qui sera sa dernière demeure. Il l’orne d’un ensemble de panneaux travaillés dans du bois de séquoia, des nus et des bustes féminins au milieu d’animaux et de végétaux. Formes massives sculptées en entailles rugueuses, la volupté brutale de ce décor a nourri une esthétique primitiviste qui connaîtra au XXe siècle de grands développements chez Derain, Matisse et Picasso. On pourrait autant dire que le primitivisme de Gauguin est finalement une création de Derain, Matisse et Picasso, de ces artistes qui vont accomplir ce geste crucial de faire entrer l’ailleurs et l’étrange étranger, tout ce qui avait été laissé jusque-là aux marges du Grand Art, dans l’art occidental.

Gauguin prétendait pourtant à autre chose. Son « primitivisme » consiste surtout dans un effort pour devenir « sauvage », c’est un geste de rupture, fait pour s’éloigner de l’art occidental. « Je ne veux faire que de l’art simple, très simple, dit-il ; pour cela j’ai besoin de me retremper dans la nature vierge, de ne voir que des sauvages, de vivre de leur vie, sans autre préoccupation que de rendre, comme le ferait un enfant, les conceptions de mon cerveau avec l’aide seulement des moyens de l’art primitif, les seuls bons, les seuls vrais. » Le « primitivisme » de Gauguin tient d’un retour au primordial perverti par la civilisation. Mallarmé dédicacera son Après-midi d’un faune à Gauguin : « Au sauvage et bibliophile. Son ami Stéphane Mallarmé ».

Pour Gauguin, le primitif ce n’est pas l’exotique, c’est un retour dans le temps. À l’enfance. Il dit : « Pour faire neuf, il faut remonter aux sources, à l’humanité en enfance. » Le lointain n’est pas un horizon géographique, c’est un lointain souvenir. Tel est l’appel au voyage de Gauguin.

Mais ce voyage vogue encore vers autre chose. Les nus et les bustes des vahinés taillés dans sa maison illustrent des devises : « Soyez mystérieuses » et « Soyez amoureuses et vous serez heureuses ». Ces inscriptions sonnent comme la quête d’un âge d’or primitif qui habite l’artiste jusqu’à la fin de sa vie.

Pour Freud, le paradis était au fond la nostalgie d’un temps ancien d’une jouissance première, primordiale. Souvenir d’une jouissance inentamée, entière, absolue. Autant dire jamais advenue. Depuis toujours perdue. Un rêve de jouissance. Au-delà de l’enfance. Un mythe, en somme.

Paradis perdu, de toujours et à jamais.

Gauguin traverse la terre, voyageur essentiel en partance pour un rêve, Tahiti-Paradis. En 1901, il bâtit la Maison du Jouir sur l’île de Hiva Oa. Un rêve sur pilotis. L’histoire dit qu’il va vite déchanter. Et en mai 1903, il meurt. Ses tableaux sont vendus sur place à un prix dérisoire, et beaucoup de ses sculptures sont détruites.

Mais chaque tableau de Gauguin est pour nous, à jamais, une Maison du Jouir.

« Le maître mot, c’est la métamorphose »

Claire Bernardi

Les expositions autour de Paul Gauguin s’enchaînent. Quelle est la spécificité de votre approche ?

Lorsque nous avons réfléchi à l’exposition, il y a trois ans et demi, nous nous sommes rendu compte que, sans nous concerter, nous avions…

Un combat contre le monde

Zoé Valdés

Il se place devant le miroir au mercure écaillé et poussiéreux, constellé de chiures de mouches ; ce moment présent lui renvoie cette persistante, cette complaisante image de lui, et l’oblige à revenir aux ombres fuligineuses du passé. Examinant sa fracassante maigreur, sa déché…