Être artiste au XIXe siècle ?

Temps de lecture : 5 minutes

Être artiste, c’est une vocation. Mais la vocation a quelquefois besoin de temps pour s’exprimer et être acceptée. Avant d’entamer des études d’art, Courbet, Cézanne, Caillebotte, Matisse firent du droit (ou prirent au moins une inscription) et Bazille de la médecine. Corot, Meissonier et Renoir entrèrent en apprentissage. Gauguin se mit à peindre à 24 ans, pendant son temps libre, alors qu’il travaillait chez un agent de change. Il avait auparavant été marin mais connaissait le monde de l’art grâce à son tuteur, le financier Gustave Arosa, collectionneur de tableaux modernes.

Un artiste pouvait se former à l’École des beaux-arts ou dans des ateliers privés et des académies libres. L’École des beaux-arts permettait de passer des concours, surtout celui qui menait au prix de Rome (et à la Villa Médicis). Mais ce prix avait, à la fin du siècle, perdu de son prestige et de son intérêt pour faire carrière. Les professeurs qui officiaient aux Beaux-Arts dirigeaient souvent, par ailleurs, un atelier privé. Certaines personnalités – Ingres, Gérôme, Gustave Moreau… – ont marqué des générations d’étudiants. Quant aux académies libres, que les jeunes gens fréquentaient à la place ou en plus de l’École des beaux-arts, on pouvait s’y exercer sans directives ni contraintes. Delacroix, Courbet, Manet, Cézanne sont allés chez Suisse ; Matisse, Vuillard, Bonnard chez Julian. Gauguin se rendait chez Colarossi après son travail, en compagnie de son collègue Émile Schuffenecker qui, lui aussi, préférait l’art à la finance.

Pour présenter et vendre leurs productions, les artistes avaient trois lieux : le Salon, les galeries et l’hôtel Drouot. Dès 1876, Gauguin exposa au Salon un Sous-bois à Viroflay. Mais ses relations avec les contestataires du Salon officiel s’étant développées, il fut invité par Pissarro et Degas à participer en tant que prêteur à la quatrième exposition impressionniste, en 1879. Il y montra ensuite sa production, jusqu’à la dernière en 1886. Paul Durand-Ruel, le marchand des impressionnistes, s’intéressa à lui en 1881, suivi par Théo Van Gogh, puis, à la fin du siècle, par Ambroise Vollard. Quant aux ventes aux enchères, où les peintres essayaient parfois d’engager leurs œuvres, Gauguin y eut recours pour financer ses deux voyages à Tahiti.

Les artistes vivaient volontiers en groupe. Dans certains quartiers de la capitale, les ateliers formaient de vraies cités. Ainsi la « Boîte à thé » de Gérôme et de ses camarades dans les années 1850, rues de Fleurus, puis Notre-Dame-des-Champs. Ainsi les Batignolles et le quartier de l’Europe des années 1880, la butte Montmartre vers 1900, Montparnasse vingt ans plus tard. Ils se rencontraient rituellement dans des cafés : Momus, près du Louvre, le Divan Le Peletier, en face de l’Opéra, le Guerbois, aux Batignolles, la Nouvelle Athènes, place Pigalle, furent à la mode selon les décennies.

C’est aussi en groupe qu’ils partaient peindre loin de Paris. Sous la Restauration, ils découvrirent la forêt de Fontainebleau et le Finistère, et, avec l’établissement des lignes de chemin de fer sous le Second Empire, colonisèrent Barbizon et Pont-Aven. Les groupes étaient aussi des communautés d’esprit. Trois années de suite, Gauguin fit des séjours à Pont-Aven puis au Pouldu, entouré d’un cénacle d’amis et de disciples. C’était la version bretonne de l’« atelier des Tropiques » qu’il rêvait de fonder. Fantasme de la thébaïde que nourrissait aussi Van Gogh à Arles.

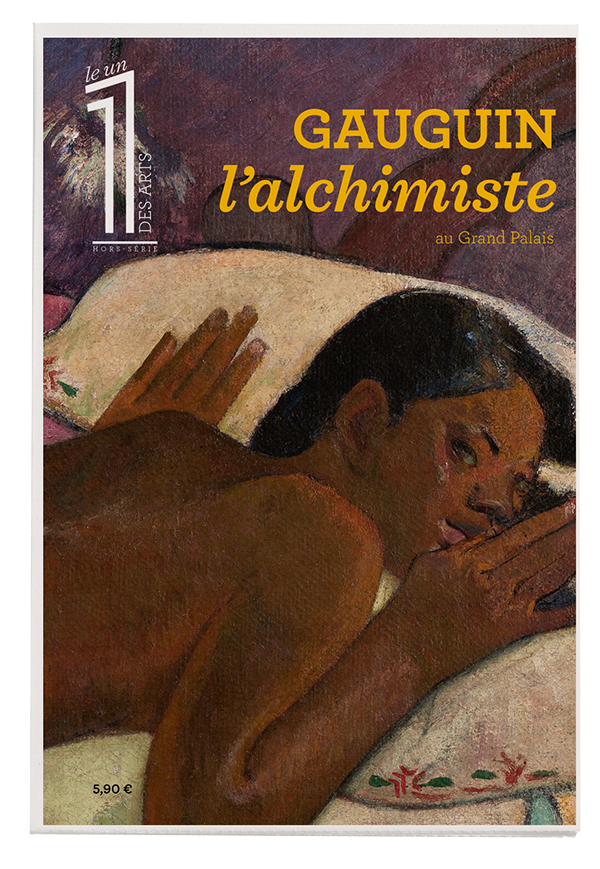

« J’ai suffisamment à faire avec l’art sans m’occuper de ménage », déclarait Courbet. Gauguin pousse l’affirmation à l’extrême quand il évite de revoir ses enfants rentrés au Danemark avec leur mère, pour ne pas être amolli par un excès de sensibilité. Il manifestait un désir obsédant de trouver un pays où aller « vivre en sauvage ». Rêver d’exotisme et de nature primitive était assez ordinaire dans une société qui s’industrialisait. La Bretagne, conservatoire de la nature et des traditions, représentait l’exotisme le plus proche. Mais le rêve menait surtout en Orient, attisé par les récits de voyage et les expositions universelles. Pour Delacroix, Horace Vernet, Decamps, Gérôme, Matisse et tant d’autres, l’Orient est un thème pictural puissant. Ébloui par la nature tropicale lors d’un premier voyage à la Martinique, Gauguin n’eut de cesse de la retrouver pour la peindre. Sans pour autant oublier sa position sur la scène artistique parisienne.

Un artiste a besoin d’être reconnu et soutenu. L’engagement des collectionneurs est déterminant, et pas seulement financièrement. On sait le rôle qu’ont joué Alfred Bruyas pour Courbet, les Charpentier pour Renoir, Victor Chocquet pour Cézanne, les Stein pour Matisse. Essentiel aussi, le soutien des écrivains et des critiques, de Zola pour Manet ou de Mirbeau pour Rodin. C’est à Mirbeau que Mallarmé a demandé un article pour soutenir la première vente aux enchères de Gauguin. Pour le catalogue de la seconde vente, le peintre a sollicité Strindberg, qu’on venait de découvrir à Paris.

À l’époque romantique s’était constituée la figure de l’artiste inspiré et malheureux, victime de la société bourgeoise. Longtemps les artistes ont dû se situer par rapport au lieu commun de la marginalité. Manet, dont le public avait beaucoup raillé le Déjeuner sur l’herbe et l’Olympia, craignant d’être caricaturé en bohème anticonformiste et provocant, s’attacha à promouvoir son image d’homme du monde. À l’inverse, Gauguin incarna parfaitement l’artiste maudit, exilé à l’autre bout du monde – il s’est représenté à plusieurs reprises en Christ. Même s’il était davantage victime de ses fantasmes de rupture avec la civilisation et de son caractère querelleur que de la cruauté de la société, il était prisonnier du personnage qu’il avait construit. Ainsi, si le prenait une ultime tentation de rentrer en France, son ami Georges-Daniel de Monfreid l’en dissuadait-il : « Vous êtes cet artiste légendaire qui du fond de l’Océanie envoie ses œuvres déconcertantes, inimitables, œuvres définitives d’un grand homme pour ainsi dire disparu du monde… »

« Le maître mot, c’est la métamorphose »

Claire Bernardi

Les expositions autour de Paul Gauguin s’enchaînent. Quelle est la spécificité de votre approche ?

Lorsque nous avons réfléchi à l’exposition, il y a trois ans et demi, nous nous sommes rendu compte que, sans nous concerter, nous avions…

Un combat contre le monde

Zoé Valdés

Il se place devant le miroir au mercure écaillé et poussiéreux, constellé de chiures de mouches ; ce moment présent lui renvoie cette persistante, cette complaisante image de lui, et l’oblige à revenir aux ombres fuligineuses du passé. Examinant sa fracassante maigreur, sa déché…