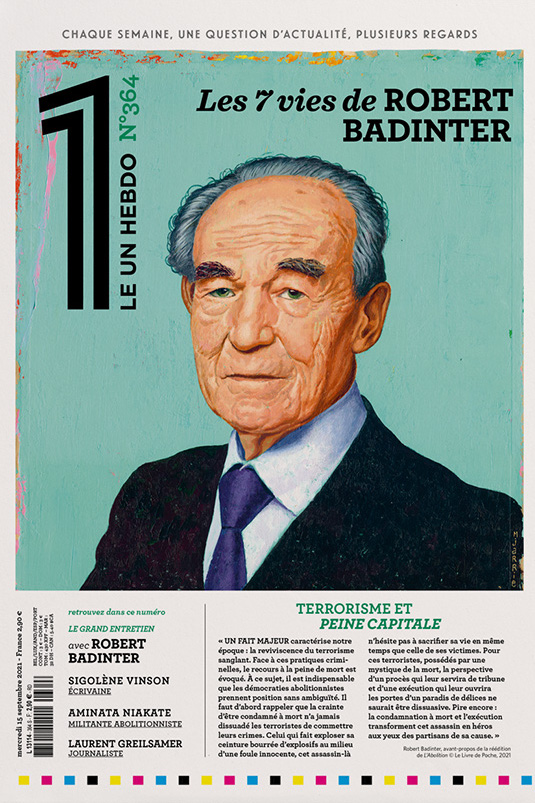

Une force qui va

Temps de lecture : 21 minutes

Devenir avocat ? Jamais cette idée n’a traversé son esprit durant son enfance et son adolescence. Être et rester le premier de la classe suffisait à Robert Badinter car tel était le vœu de ses parents, Simon et Charlotte, unis par les liens du mariage en 1923 après une rencontre au bal des Bessarabiens de Paris.

Robert Badinter a toujours aimé évoquer cette scène fondatrice de son histoire familiale : deux jeunes Juifs nés dans la même province d’Europe orientale, sous la tutelle du tsar de Russie, se découvrant au cours d’une valse. La jeune Charlotte est issue d’une famille modeste qui s’est installée à Paris dans le quartier Mouffetard et vivote du commerce de la friperie. Le jeune Simon, qui fut élève au lycée impérial de Kichinev puis étudiant en économie à Moscou, bénéficie d’un tout autre capital intellectuel. Parlant russe et français, il a fini ses études en France avec un diplôme d’ingénieur. Sans doute a-t-il un moment rêvé d’une carrière flatteuse, mais il lui faut gagner sa vie au plus vite : il choisit de se lancer dans le commerce des peaux et de la fourrure. Le nom de son entreprise, « Paris-New York », sonne comme une promesse.

Avisé, énergique, leur couple connaît une réussite indéniable. Simon et Charlotte emménagent dans le très chic 16e arrondissement de Paris et adoptent le style de vie de la bonne bourgeoisie de l’époque : le culte du travail, les vacances sur la côte normande l’été, à la montagne l’hiver. Quand ils obtiennent la nationalité française en janvier 1928, leur fils aîné, Claude, est déjà né ; le benjamin, Robert, naît en mars.

Rien n’est négligé pour qu’ils s’intègrent au mieux dans la société française. Durant les onze premières années de Robert, ses parents en font un patriote, un grand lecteur et un sportif. Une vie studieuse entre le « petit » lycée Janson-de-Sailly et des lieux de villégiature comme Deauville ou Le Pouliguen.

La règle domestique exige que les enfants s’expriment en français à la maison. Elle doit cependant souffrir quelques arrangements… Car, dans ce foyer, leur grand-mère maternelle Idiss parle une langue bien à elle, joyeux mélange de yiddish, de russe et de français. Toujours présente, alors que Simon et Charlotte travaillent à l’extérieur, elle est celle qui veille à tout, réconforte au besoin et transmet les souvenirs d’un monde juif traditionnel à la veille de sa disparition.

Devenir avocat ? Robert Badinter n’y pense pas une seconde. Lorsque son père songe à son avenir, il le verrait bien lui succéder à la tête de ses affaires, régnant sur l’entrepôt et les magasins situés entre la rue Richer et la cité Trévise, courant les foires internationales de Leipzig ou de Londres. Mais Robert est encore bien jeune, même s’il apprend déjà les rudiments du métier : comment on choisit une pièce, comment on monte un col de fourrure. Un savoir-faire qu’il n’oubliera jamais. Comme il se souvient de l’allocution du président du Conseil Édouard Daladier annonçant, le 3 septembre 1939, la déclaration de guerre à l’Allemagne. Comme il voit encore avec précision les premiers soldats allemands entrer dans Nantes où il est réfugié. Ces jeunes soldats qui rient aux éclats dans une ville morte, tétanisée. La scène sonne la fin de son enfance, le pressent-il ?

Adolescent juif sous l’Occupation

En quelques années, il découvre le tragique de l’histoire, qui bientôt le frappe personnellement. C’est d’abord l’effondrement du pays, la capitulation et la collaboration. C’est ensuite l’apprentissage de la transhumance, la souffrance des privations. C’est enfin la terrible morsure de la persécution raciale et des rafles. Le temps de l’innocence est terminé.

Durant cette Occupation, il encaisse successivement la mort de ses deux grands-mères. Idiss, qui a veillé sur lui, meurt d’un cancer en avril 1942. Quelques mois plus tard, sa grand-mère paternelle, 80 ans, est arrêtée chez elle, dans le quartier du Faubourg-Montmartre, par la Milice et la gendarmerie. Comme la vieille dame ne peut marcher un jeune milicien fait venir un brancard. Le triste cortège s’engage difficilement dans l’escalier sous la réprobation des locataires. Pour faire taire les plaintes d’une voisine, le petit chef sort son revolver et menace de la liquider ainsi que « la Youpine ».

Quelques mois plus tard, c’est son père qui tombe dans une souricière tendue par la Gestapo à Lyon. Alors que Simon Badinter se rend au siège de la principale association juive d’entraide, rue Sainte-Catherine, Klaus Barbie et ses hommes surgissent. Ce sont au total, le soir venu, 86 Juifs – hommes, femmes et enfants – qui se retrouvent aux mains des nazis. Simon Badinter est transféré au camp de Drancy le 12 février 1943. Il parvient à envoyer une lettre à sa femme et lui annonce son départ pour « une destination inconnue » vers l’est. Ce seront ses derniers mots à sa famille.

Durant ces années noires, Robert Badinter fait l’apprentissage de la fuite, de la suspicion, des contrôles policiers, des passeurs malhonnêtes. Il franchit la ligne de démarcation entre France occupée et zone dite libre au cours d’une marche nocturne dans la campagne glacée du côté de Tours. Il a 13 ans et vit avec sa mère. Il la suit dans ses pérégrinations. Ce sera Nantes et le lycée Georges-Clemenceau, le retour à Paris au lycée Janson-de-Sailly, puis Lyon et le lycée Ampère, Chambéry et le lycée Vaugelas. Plus le filet se resserre, plus le silence prévaut. Robert Badinter devient Robert Berthet. Un gamin clandestin qui comprend précisément qu’il ne survivra que dans le secret.

Finalement, le groupe familial formé par Charlotte Badinter et ses deux fils se reconstitue et se fixe dans le village de Cognin en Savoie, où vit le frère de leur dernière bonne. Ici, chaque villageois fait mine de croire à la fable d’une famille catholique dont le chef serait prisonnier de guerre. Le maire, pourtant nommé par Vichy, salue respectueusement Charlotte Badinter lorsqu’il la croise. « Tout le village nous avait adoptés. »

Sans doute faut-il ce genre de miracle pour ne pas désespérer et rester patriote. Alors que les débarquements alliés en Normandie et en Provence font renaître l’espoir et que la Libération se profile, il veut prendre du service. Il a 16 ans. Après tant de malheurs, il a la chance de recevoir la mission de se poster sur la route qui mène à Chambéry pour intercepter les Américains et les guider en leur servant d’interprète. C’est ainsi qu’il entre dans Chambéry en libérateur, à bord d’une jeep américaine, scène immortalisée par un photographe. Un instant grisant qui ne le grise pas. Ces années d’Occupation, sans qu’il en ait encore une claire conscience, ont fait de lui un adulte.

La Libération, l’épuration et l’injustice

Il a connu l’horreur, il va éprouver l’amertume de l’injustice. À Chambéry, il observe sans plaisir l’épuration : son professeur de lettres, qu’il appréciait et qui ne l’a pas dénoncé, est condamné pour collaboration. Une jeune femme aimable qu’il avait croisée est tondue pour avoir été la maîtresse d’un officier italien. Trois fois rien au regard de ce qu’il ressent de retour à Paris. Sa mère est obligée de se battre pour tenter de retrouver la propriété de leurs biens. Leur appartement est occupé, la société familiale a été aryanisée et pillée. « Je trouvais l’injustice partout », se souvient-il. Il faut prendre un avocat. Le premier dossier est plaidé en avril 1945. Charlotte Badinter demande à Robert de l’accompagner. Quand leur avocat relève devant le tribunal que « Simon Badinter est encore dans un camp de concentration », le président le coupe : « Maître, cela n’intéresse pas le tribunal. » La phrase le blesse. Ses premiers pas dans un palais de justice lui laissent une brûlure.

Une brûlure entretenue par l’absence. Sa mère n’a cessé de répéter durant l’Occupation : « Quand votre père reviendra… » Mais les mois se suivent sans apporter de nouvelles. Faut-il espérer ? Peut-on ne pas espérer ? L’horreur de la Shoah est encore largement inconnue. Les premiers survivants, qui arrivent à partir de 1945 par convois sanitaires à la gare de l’Est, puis à l’hôtel Lutetia, révèlent progressivement l’ampleur du drame. Sans le dire à leur mère, Robert et Claude Badinter se rendent sur place, scrutent les visages décharnés, les corps qui flottent dans les pyjamas rayés, et les listes de noms affichées. Simon Badinter ne reviendra pas. Sa femme et ses enfants apprendront bien plus tard qu’il fut déporté au camp d’extermination de Sobibor, en Pologne.

Que faire ? Faut-il renoncer à tout ? Se replier ? La question ne se pose pas dans ces termes. Robert Badinter choisit de vivre intensément, avec ses blessures. Il se demande aussi s’il doit faire sa bar-mitsva, qu’il n’a pas pu célébrer pendant la guerre. La question s’était posée en 1941. Son père, laïque mais respectueux de la tradition religieuse, avait posé la question à un rabbin. Ce sage lui avait répondu : « Que ton fils dise les prières à la synagogue ou à la maison, elles monteront jusqu’à Dieu. À toi de choisir. » Cette fois, c’est le jeune Robert Badinter qui toque à la porte d’un rabbin pour s’enquérir de ce qu’il convient de faire. Le temps est passé, lui répond-il. Vous êtes dispensé.

Fidèle à son père, Robert Badinter sera lui aussi profondément laïque. « Un juif de Kippour », selon sa formule. Ce qui consiste à se rendre une fois par an à la synagogue pour honorer les siens.

Il reprend ses études, passe la seconde partie du bac et s’inscrit à la faculté, en lettres et en droit. Devenir avocat ? Il n’y songe toujours pas. Ce littéraire se passionne pour la sociologie. Il fonde le Cercle de sociologie de la Sorbonne, tient des conférences, rédige deux articles pour la revue Échanges sociologiques. On est très sérieux quand on a 19 ans. Remarqué par ses professeurs, il obtient une bourse pour partir étudier aux États-Unis à l’université Columbia de New York. La ville l’enthousiasme. Nous sommes en 1948 et les Américains ne connaissent ni le rationnement ni les tickets d’alimentation. Il enfouit profondément son malheur et devient l’image du rayonnement. À la tête de l’association des étudiants français, ses camarades le surnomment « Mister joie de vivre » ! Politique, théâtre, musique, littérature, cinéma, tout le passionne.

New York abrite aussi un cousin de sa mère, Georges Simon, négociant en pelleterie, devenu un véritable Américain. Il retrouve les odeurs et l’ambiance si particulières des ateliers, réapprend à couper et monter un col de fourrure en vison ou en astrakan.

De retour en France, ce savoir-faire lui permettra de financer la fin de ses études. Il travaille comme ouvrier fourreur durant sept mois chez le grand couturier Lucien Lelong et donne des coups de main chez Givenchy. Un travail obscur où ce jeune homme élancé, le sourcil marqué, croise beaucoup de jeunes femmes superbes.

Licencié en droit et en lettres, diplômé d’un Master of Arts de l’université de Columbia, il soutient son mémoire de sociologie en 1949. L’heure d’un choix professionnel arrive car il lui faut gagner sa vie. Il rêve de l’agrégation de droit pour pouvoir enseigner comme Henri Mazeaud ou Jean Carbonnier, ces grands professeurs qui l’ont marqué. Force lui est de renoncer à ces trop longues études. Alors il opte pour la carrière d’avocat. Sans vocation ! « Je suis entré au palais de justice par hasard », confie-t-il. Ce hasard qui fait parfois mouche : sa volonté, sa vivacité et son ambition vont très vite l’imposer. Il ne sera jamais facile de l’avoir en face. L’injustice lui est intolérable, les exceptions juridiques lui font horreur.

Avocat et professeur de droit

Comment résumer trente années de carrière au barreau ? Comment expliquer son ascension dans ce secteur professionnel alors si fermé ? Rien ne la laisse augurer, témoin sa rencontre protocolaire avec un membre du conseil de l’Ordre avant de prêter serment :

« Votre famille doit avoir des relations ?

– Non.

– Ah ! vous avez sans doute des relations au barreau ?

– Aucune.

– Vous avez hérité ? Une fortune personnelle ?

– Absolument aucune.

– Dans ce cas jeune homme, pourquoi voulez-vous devenir avocat ? »

Fermez le ban ! Sa chance viendra d’un ténor du barreau, Me Henry Torrès, avocat vedette en fin de carrière. Le vieux lion, qui cherche à renforcer son équipe, reçoit le jeune novice. À travers la fumée de son cigare, il jauge cet impétrant très décidé. À la fin de l’entretien, Robert Badinter lui glisse avec un culot monstre : « Je vous donnerai ma réponse dès demain. » Amusé par cette insolence, Torrès lui rétorque : « Non, c’est moi qui vous la donnerai. »

Commence le vrai apprentissage du métier dans ce cabinet à l’ancienne. Le moment fort de la journée a lieu en fin de matinée, dans le bureau du patron. Là, on rit beaucoup et on échange les potins du palais tandis que Me Torrès médite ses combinaisons hippiques en feuilletant Paris-Turf. Quand un grand procès se profile, on se réunit l’après-midi pour gamberger. Bien sûr, l’essentiel est ailleurs. Une complicité est née entre Torrès et Badinter, et le maître transmet son savoir à son jeune disciple. Qu’est-ce qu’une plaidoirie ? Qu’est-ce qu’un avocat ? Badinter le découvrira dans son ombre sur les bancs des cours d’assises. C’est durant le début des années 1950 que Robert Badinter apprend à travailler ses dossiers, à chercher dans une affaire « le bon angle et la surprise ». Reste alors l’essentiel : le courage, la capacité d’estocade, l’acharnement à ne pas céder un pouce de terrain face à l’adversaire. « Tu es un maigre, lui fait remarquer Torrès. Tu sentiras les choses avec tes nerfs. »

La presse commence à le citer. Séducteur, altier, il court les théâtres et les dîners. Mais c’est au cours d’un déjeuner au Berkeley, près des Champs-Élysées, qu’il croise Anne Vernon, actrice alors célèbre et courtisée par le Tout-Paris. Il a 28 ans, elle en a 32. Ils vont se marier et vivre ensemble huit ans. La période qui s’ouvre va faire de lui un avocat reconnu, médiatique pour tout dire. Henry Torrès n’est plus là pour le conseiller, il travaille seul. Passant d’un dossier à l’autre, il intervient aussi bien pour le réalisateur Jules Dassin ou Charlie Chaplin (dans un contentieux sur les droits du Kid), que pour Christian Dior. Il défend aussi des titres de presse comme Paris-Match et Les Échos.

Des paillettes, donc mais pas seulement.

Car il faut du cran quand il assure la défense du comité Audin contre la torture en Algérie, ou des militants algériens du FLN. La journaliste Françoise Giroud, qui dirige L’Express avec Jean-Jacques Servan-Schreiber, le repère. Elle l’enrôle dans l’aventure de cet hebdomadaire qui soutient Pierre Mendès France et refuse la « sale guerre » algérienne. Au marbre, alors qu’il coche en rouge les passages des articles qui tombent sous le coup de la loi, c’est elle qui reprend d’une formule frappante le passage « litigieux » pour échapper à la censure… Et c’est elle qui l’envoie à Jérusalem assister à la première audience du procès Eichmann, en avril 1961, et publie sa très vibrante chronique.

Que lui faut-il de plus ? Il lui manque une entente profonde, intellectuelle, avec Anne Vernon. Le couple se distend et un divorce est bientôt prononcé. Il lui manque aussi de n’avoir pas pu continuer ses études de droit. En 1962, il se lance dans la préparation de l’agrégation. Plus de sorties, plus de week-ends : un travail acharné qui finit par payer à la deuxième tentative, en 1965. Badinter est reçu à l’agrégation de droit et devient d’abord professeur à l’université de Dijon. Il n’abandonnera plus cet enseignement qui lui tient tant à cœur. Un glissement s’opère. Avocat jusqu’au bout des ongles, peut-être, mais avant tout juriste.

Du reste, lassé de se rendre au palais, il souhaite changer de braquet. Sur le modèle américain, il veut créer un cabinet spécialisé dans les grands contentieux. Dans ces dossiers, le procès n’est plus central ; il devient l’obstacle. On vise l’arbitrage, le bon deal. Au milieu des années 1960, il s’entend avec Jean-Denis Bredin, et tous deux ouvrent un cabinet rue du Faubourg-Saint-Honoré, adresse prestigieuse. Tout les oppose, dit-on : le milieu, l’origine, le caractère. Mais la passion des livres, le culte de la langue française, la rigueur juridique les soudent. Ils vont faire de leur cabinet un immense succès. Tant pis pour les envieux qui les surnomment Bread and Butter…

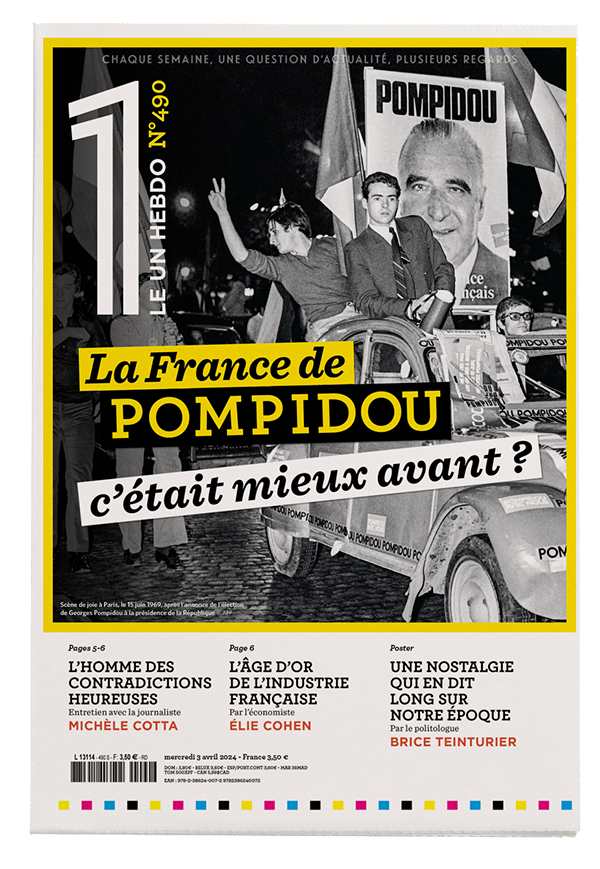

Tout lui sourit. Familier des dimanches à la campagne de Marcel Bleustein-Blanchet, patron de Publicis, il redécouvre sa fille Élisabeth, qu’il connaît depuis qu’elle a 13 ans. La jeune philosophe et le jeune agrégé se parlent beaucoup. Elle a 21 ans, lui 37. Ils vont s’épouser et devenir un couple d’intellectuels engagés et fortunés. Mais rien n’est encore vraiment écrit. Avocat réputé comme d’autres de sa génération – Jean-Denis Bredin, mais aussi Henri Leclerc, Georges Kiejman, Roland Dumas, Gisèle Halimi –, il va se distinguer à partir des années 1970. Le hasard encore. Tout commence par un terrible drame à la centrale de Clairvaux au cours duquel deux repris de justice, Claude Buffet et Roger Bontems, tentent de s’évader et finissent par séquestrer un gardien et une infirmière. À l’issue d’un assaut des forces de l’ordre, les gendarmes découvrent les corps sans vie du gardien et de l’infirmière, égorgés. Qui voudra défendre Buffet et Bontems ? Plusieurs grands pénalistes sont approchés et se récusent. Énième à être sollicité pour défendre Bontems, Badinter répond « oui » sur-le-champ. Peut-il deviner alors que sa vie en sera changée ? Pour Bontems, dont il est sûr qu’il n’a pas de sang sur les mains, il va s’engager avec passion. Et devant la cour d’assises de Troyes, en juin 1972, il va échouer à sauver ce « client » de la condamnation à mort. De même qu’il n’arrachera pas sa grâce au président Pompidou.

Avec son confrère Philippe Lemaire, il accompagne les derniers moments de Bontems jusqu’à l’échafaud aux petites heures de l’aube dans la cour de la Santé. « Seuls le prêtre et Bontems avaient encore des visages d’hommes, écrira-t-il. Le crime avait, physiquement, changé de camp. » Il s’en voudra. Il reviendra inlassablement sur sa défense pour en analyser les failles. Il comprendra que l’impeccable raisonnement ne suffit pas ; la cour d’assises, cette arène, demande sa part d’irrationnel. Simple abolitionniste formé par la lecture de Victor Hugo et d’Albert Camus, il va devenir un véritable militant de l’abolition. Son combat.

Quatre ans plus tard, un nouveau fait divers glace le pays. Un jeune homme a enlevé un enfant et exige une rançon alors qu’il a déjà tué sa victime. Le chantage dure trois semaines insoutenables. Un certain Patrick Henry proclame devant les caméras : « Le coupable doit être condamné à mort ! » Le coupable, c’est lui. Qui osera venir défendre ce « salaud » ? Le bâtonnier de Chaumont, près de Troyes, demande à Badinter son aide. Ce sera oui. Et ce sera cette fois la plaidoirie salvatrice. Une plaidoirie qui donne toute sa place à l’improvisation, qui se transforme en une succession de face-à-face avec les jurés, regardés droit dans les yeux. Badinter est à son summum, galvanisé par une force de conviction peu commune, une sorte de rage. Grâce à lui, contre toute logique, Patrick Henry échappe à la guillotine. Badinter y gagne une gloire singulière. Car désormais on le sollicite pour chaque accusé qui risque la potence, et chaque fois, il se fait une obligation de délaisser son bureau d’avocat d’affaires. Il découvre l’hostilité populaire, la vindicte, les crachats. « Rien, je dis bien rien, ne peut se comparer à ce que j’ai connu durant ces procès en province, les hurlements de haine, les appels à la mort. »

Garde des Sceaux

Son militantisme ne se borne pas à la peine capitale. Chez lui couve aussi une passion politique. Qui le sait ? Proche de Pierre Mendès France, il nourrit le projet de se présenter aux législatives de janvier 1956 à Soissons avant de devoir renoncer. Vers le milieu des années 1960, l’énigmatique François Mitterrand l’attire, et leur passion commune de la littérature et de l’histoire contribue à les unir. Naissance d’une amitié et d’une admiration. Badinter devine chez son ami l’étoffe d’un futur président. Il devient l’un de ses conseillers de l’ombre, aussi habile à négocier pied à pied les conditions d’un débat télévisé lors d’une présidentielle qu’à rédiger des projets de discours. C’est lui qui anime en 1975-1976 le Comité pour une charte des libertés, qui donnera le texte Liberté, Libertés. Il y côtoie notamment Régis Debray, Michel Serres, Jacques Attali et le jeune Laurent Fabius – il est d’ailleurs le premier à attirer l’attention de Mitterrand sur les qualités intellectuelles de ce dernier.

Mais qu’importent ces détails. Quand 1981 arrive, il est l’un des intimes de Mitterrand. Le 10 mai en fin d’après-midi, il épluche des patates dans sa cuisine avec Régis Debray quand on leur téléphone pour les prévenir de la victoire de leur candidat. Ils tombent dans les bras l’un de l’autre. Quelques semaines plus tard, il est nommé garde des Sceaux. Ce n’est pas une surprise, mais un bonheur. « J’avais un programme », dit-il. Une vision des réformes nécessaires.

L’abolition de la peine de mort sert de prologue. Cela n’a rien d’une évidence dans un pays où la majorité de l’opinion est favorable à la peine capitale. L’abolition est finalement votée à l’Assemblée nationale. Discours et moment historiques. On remarque dans la tribune du public la présence discrète d’Élisabeth Badinter. Elle est là, comme elle a assisté depuis 1972 à toutes ses plaidoiries dans ces affaires où la guillotine rôdait.

Commence alors une modernisation de l’institution judiciaire à marche forcée. D’un côté, Badinter supprime toutes les juridictions d’exception comme la Cour de sûreté de l’État. Table rase. De l’autre, il fait définitivement entrer la justice française dans le monde moderne en permettant à chaque citoyen de saisir la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg et en renforçant puissamment le droit et les indemnisations des victimes. En cinq ans, il entreprend de réécrire le Code pénal, fait abroger les dispositions contre les homosexuels et crée le fameux travail d’intérêt général (TIG), sanction alternative à la prison.

Fidèle à sa réputation d’austérité – on le prétend à tort buveur d’eau exclusif –, il révise à la baisse le train de vie de la chancellerie. Les déjeuners place Vendôme seront les plus modestes du gouvernement et les huissiers ne porteront plus leur lourd harnachement ! Son autorité naturelle, cette distance qu’il sait si bien préserver, en fait le maître de son ministère. Mais sa politique et son ton tranchant en font une cible. La presse de droite mitraille à tout va, lui reprochant entre autres d’être juge et partie, laxiste, de favoriser d’anciens clients. Jean Foyer, le grand Jean Foyer, garde des Sceaux sous de Gaulle, déclare vouloir « nettoyer les écuries d’Augias » en parlant du ministère de la Justice. Le général Bigeard lance : « En Allemagne, ils ont la bande à Baader ; nous, on a la bande à Badinter. » Le ministre sifflera entre ses dents : « Bigeard rimera toujours avec connard ! »

Plus sérieusement, Robert Badinter est confronté à une fronde policière. Les plus extrémistes le tiennent pour responsable de tous les faits divers tragiques et des attentats qui endeuillent le pays. On le conspue à chaque amnistie. Lorsque deux membres des forces de l’ordre trouvent la mort dans une fusillade provoquée par le groupe d’ultragauche Action directe, des centaines de policiers accompagnés de Jean-Marie Le Pen viennent crier leur haine sous les fenêtres de la chancellerie. Le garde des Sceaux découvre sans surprise l’ampleur de sa solitude, y compris dans son camp. On le suspecte de faire perdre des voix à la gauche. Aux municipales de 1983, le maire PS sortant de La Roche-sur-Yon est bien le seul et unique élu à lui demander son soutien.

Il est le mal-aimé et sa politique pénitentiaire accroît l’incompréhension. L’installation d’un téléviseur par cellule ou encore l’aménagement des parloirs suscitent l’hostilité des conservateurs. En éprouvant à quel point sa politique a le don d’ulcérer une partie de l’opinion, il lui arrive de citer une maxime de Chamfort : « Il faut que le cœur se brise ou se bronze. » Le sien est depuis longtemps bronzé, résistant à tous les chocs. Mais soudain, la météo politique s’inverse. Un homme public – Edmond Maire, secrétaire général de la CFDT – prend la plume pour affirmer fin août 1983 : « Je tiens à dire que Robert Badinter est l’honneur de la gauche. » Il suffit parfois d’une phrase pour tout changer. C’est ainsi que le garde des Sceaux, naguère conspué, commence à gravir les marches d’une Olympe républicaine.

Président du Conseil constitutionnel

Le 19 février 1986, une dépêche de l’Agence France Presse annonce sa nomination à la tête du Conseil constitutionnel. Pour ce juriste, c’est une consécration. Le plaisir de « retrouver les délices apaisants du droit ». Encore jeune – il n’a que 58 ans lorsqu’il quitte la place Vendôme –, il va régner sur le Palais-Royal.

Présider les Sages est un honneur et une charge. Cela revient à dire le droit au sommet de la pyramide des pouvoirs publics et à assurer le respect de la Constitution. Une fonction de vigie des libertés et des droits fondamentaux des citoyens qui lui convient à merveille. Cela ne lui suffit pas. Il lutte avec le Parlement et les partis politiques pour imposer l’exception d’inconstitutionnalité. Il n’obtiendra pas gain de cause, mais la graine est semée.

Durant neuf ans, il est astreint à mesurer sa parole publique. Une bulle de silence seulement crevée par les arrêts du Conseil et quelques livres d’histoire. Mais à peine le Conseil quitté, il retrouve son mordant. Partout, il est consulté, ses avis recherchés. Les nouvelles démocraties d’Europe centrale et orientale, sorties de l’orbite de l’Union soviétique, lui demandent de participer à la conception de leurs constitutions. Une nouvelle vie commence, d’autant que ses amis socialistes lui demandent de les rejoindre au palais du Luxembourg. À l’automne 1995, il devient sénateur des Hauts-de-Seine. Durant près de douze ans, il sera réélu et écouté dans cet espace politique où l’on se plaît à polir les lois. Un cadeau pour ce gourmand du droit.

Auteur et conscience morale

Quand il se retire de son propre chef, en 2011, ce n’est pas pour prendre une retraite tranquille. Ce serait mal le connaître. Il aime trop croiser le fer, agir, intervenir. Plus que jamais, il va lire, écrire, recevoir. Carburer à la curiosité. Osciller entre le retour sur le passé et la soif du présent. Il publie ses mémoires de ministre de la Justice, Les Épines et les Roses, replonge dans ses souvenirs d’enfance en faisant revivre la figure de sa grand-mère Idiss. Passionné d’opéra, il écrit un livret tiré de la nouvelle Claude Gueux de Victor Hugo – son auteur français de prédilection – et plusieurs pièces de théâtre. Il donne des conférences, devient le co-commissaire d’une grande exposition au musée d’Orsay, Crime et châtiment, fonde avec des juristes un cabinet de consultations juridiques en ligne, rédige un rapport sur le Code du travail avec son ami Antoine Lyon-Caen, répond à mille sollicitations.

Est-ce ainsi que l’on devient un monument ? Un vénérable ? « Honneur de la gauche » il était ; « honneur de la République » il devient. Son nom ne suscite plus guère la critique. Tapis rouge. Les plus grandes universités le nomment docteur honoris causa. Des collèges, des médiathèques et des bibliothèques de prison reçoivent son nom. Sa force de conviction reste intacte, patinée par le poids des ans. Quand Samuel Paty meurt égorgé sous les coups d’un jeune terroriste au nom de l’islam, quand la France est saisie d’effroi, il fait partie de ceux vers lesquels on se tourne pour rendre hommage à ce professeur au nom de la laïcité. Il est toujours et encore, pour citer Hugo, cette « force qui va ».

« La justice qui tue n’est pas la justice »

Robert Badinter

« Disons-le, il y a un lien singulier, historique entre la guillotine et l’inconscient des Français. Si les Français aimaient autant la littérature qu’ils se plaisent à le dire, ils auraient aboli après avoir lu Hugo et Camus. » L’ancien garde des Sceaux a bien voulu revenir pour nous sur le comb…

[Louisette]

Robert Solé

SI ROBERT BADINTER est associé à l’abolition de la peine capitale, la guillotine doit son nom, comme chacun sait, au Dr Guillotin. Loin d’être un barbare, ce médecin et député constitutionnel avait fait adopter au lendemain de la Révolution une réforme qui se voulait à la fois égalitai…

Une force qui va

Laurent Greilsamer

« “Honneur de la gauche” il était ; “honneur de la -République” il devient. Son nom ne suscite plus guère la critique. Tapis rouge. » Comment le jeune Robert, ce fils d’immigrés juifs originaires de Bessarabie qui n’aurait jamais imaginé qu’il se tournerait vers la profession d’avocat, est-il dev…