« L’essor de la solitude sociale nourrit la défiance »

Temps de lecture : 9 minutes

Quels sont les symptômes de la défiance en France ?

Ce qu’on appelle défiance, c’est d’abord la méfiance que les individus peuvent avoir les uns envers les autres – on parle alors de défiance horizontale ou interpersonnelle, un concept qui permet de mesurer la cohésion d’une population, la capacité de ses individus à coopérer en dehors de leur cercle privé, leur rapport à l’altérité. Il existe une autre défiance, verticale celle-là, qui touche les institutions et leur capacité à protéger les individus des risques auxquels ils sont soumis, à se montrer efficaces, transparentes ou bienveillantes. La situation française combine une double défiance beaucoup plus forte que chez nos voisins. Défiance envers le gouvernement, qui s’est vérifiée à l’aune de la crise sanitaire, et défiance dans les relations interpersonnelles : si les Français font confiance à leur cercle familial, ils ont beaucoup plus de difficultés à coopérer dans la société avec des inconnus. Seul un Français sur cinq affirme pouvoir spontanément faire confiance aux autres, contre un Anglais sur deux, ou deux Danois sur trois.

Y a-t-il un paradoxe dans la manière dont les Français se perçoivent individuellement et leur appréciation de la collectivité ?

Il y a en effet un vrai paradoxe entre bonheur privé et malheur public en France. Les Français affichent un taux de satisfaction très élevé quand on les interroge sur leur bonheur individuel, mais un pessimisme incroyable quant à leur situation collective. Et cela tient en partie à leur défiance vis-à-vis du reste de la population. Seule la moitié de la population française juge que les efforts ont été également partagés pendant le confinement, alors qu’en Allemagne ou en Angleterre plus de 80 % de la population juge que les gens ont fait preuve de civisme ! Cette distinction entre le cercle proche et le reste de la société se retrouve dans la confiance envers les institutions : les Français accordent généralement confiance à leur maire, un échelon local, proche, tandis que la défiance s’accroît à mesure que l’institution s’éloigne.

Comment expliquer cette exception française ?

La France est organisée de façon très verticale, avec un fonctionnement hiérarchique qui n’a pas permis l’éclosion d’une société civile. Ce fonctionnement se retrouve déjà dans le système éducatif, avec des pratiques pédagogiques qui restent encore marquées par le règne du cours magistral. Dans les enquêtes PISA, 70 % des adolescents français disent ainsi n’avoir jamais travaillé en groupe sur des projets collectifs, loin des efforts de coopération observés dans les pays du Nord ou en Italie. Logiquement, ce fonctionnement vertical se retrouve ensuite dans les entreprises, avec un degré d’autonomie et de délégation qui est le plus faible de tous les pays de l’OCDE, et dans les institutions, avec un État où la prise de décision est très centralisée. À tous les stades de leur vie, les Français sont donc placés face à un pouvoir hiérarchique qui ne cultive pas la confiance réciproque.

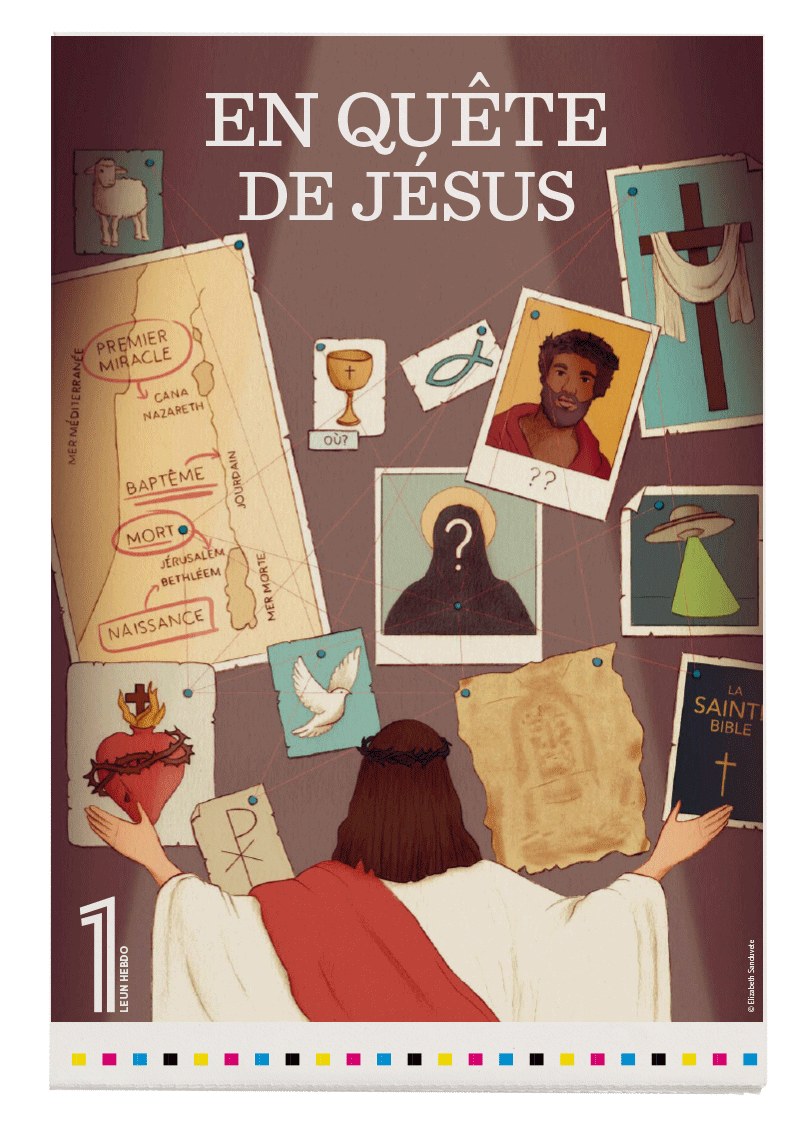

Peut-on trouver des facteurs culturels, et notamment religieux, à cette défiance française ?

La religion joue un rôle, notamment dans les pays fortement catholiques où la confiance dans les relations interpersonnelles est plus faible. La raison réside là aussi dans le poids historique d’un clergé très vertical, qui n’a pas permis la création de relations sociales et de corps intermédiaires comme dans les pays de culture protestante, notamment. Ce n’est pas la religion en tant que telle qui joue, mais son organisation interne.

La confiance s’érode dans tous les pays occidentaux depuis une quinzaine d’années. Faut-il y voir des logiques qui sortent du simple cadre national ?

Oui, c’est un mouvement de fond qui touche toutes les démocraties, et affecte principalement la confiance dans les institutions et les gouvernements. Pourquoi ? En premier lieu à cause des risques économiques. Dans Les Origines du populisme, nous avons montré que le principal facteur de cette défiance, c’est l’incapacité des gouvernements à avoir protégé les citoyens des dérèglements du monde économique, notamment de la crise financière de 2008, mais aussi de la mondialisation des échanges ou de la polarisation des emplois avec la révolution numérique. Le résultat, c’est une longue stagnation du pouvoir d’achat des classes moyennes, voire sa réduction pour certaines classes populaires, des destructions d’emplois et une répartition inégale des richesses. Cette hausse de la défiance dans les institutions a alimenté l’essor des mouvements anti-système, de gauche comme de droite, dans tous les pays. On peut toutefois pointer une différence notable : les électeurs des forces anti-système de gauche, de Mélenchon à Sanders, présentent des niveaux de confiance dans les autres élevés, tandis que ceux rangés à droite, de Le Pen à Trump, présentent une forte défiance envers les autres. Il faut y voir la conséquence d’une forme de solitude sociale liée à nos sociétés post-industrielles, des sociétés de services qui désocialisent professionnellement – il n’y a plus de « monde ouvrier » aujourd’hui – et conduisent à la concentration des services dans les métropoles. La défiance n’est donc pas seulement liée à des questions d’emploi ou de revenu, mais aussi à cette solitude sociale en essor.

En quoi la crise du coronavirus a-t-elle accéléré ou révélé le sentiment de défiance ?

Ce qu’ont révélé nos enquêtes Cevipof, c’est qu’un pays comme la France, qui partait d’un niveau de confiance dans les institutions beaucoup plus faible que ses partenaires européens, était moins armé pour faire face à la crise. Il existe par exemple des écarts considérables dans le degré de confiance dans les experts et les scientifiques entre la France et l’Allemagne, ou entre la France et l’Angleterre, d’environ 20 points (de 40 % à 60 % de confiance), et ce quel que soit le niveau d’éducation ou de revenus. Second élément : la crise a accéléré la très forte défiance de la population vis-à-vis du fonctionnement centralisé de notre État. Les personnes qui ont le plus montré de défiance dans l’action du gouvernement sont aussi celles qui ont appelé à une gestion locale de l’ouverture des écoles ou des règles sanitaires au sein des entreprises. C’est assez nouveau, car pendant longtemps les Français ne faisaient confiance qu’à l’État constructeur de la nation. Le fait que cet État soit autant remis en cause dans son efficacité conduit à une perte de repères totale chez les Français.

Enfin, on peut aussi pointer une autre forme de défiance que cette crise a révélée : celle des institutions et du gouvernement envers les citoyens ! Dans aucun autre pays d’Europe le confinement ne s’est accompagné d’une telle surveillance, avec toutes ces attestations à signer. Il y a là une infantilisation unique de la population, qui traduit bien le manque de confiance du pouvoir envers les citoyens et leur capacité de cohésion sociale.

Cette défiance peut-elle peser sur la reprise ?

Il est un peu tôt pour répondre fermement à cette question. Deux éléments de réponse cependant. Les Français n’ont pas encore pris conscience de la gravité potentielle de la situation, pour la simple et bonne raison qu’ils ont été maintenus dans une bulle durant le confinement – d’ailleurs les niveaux de bien-être n’ont pas beaucoup bougé durant cette période et ont même en moyenne légèrement augmenté, ce qui correspond finalement à cette préférence pour le cercle proche et familial. Fait surprenant : les personnes qui se défient le plus des autres sont celles qui ont le plus respecté les règles de confinement, selon les enquêtes Cevipof. La défiance a permis à la société de s’autoréguler plus efficacement que la seule contrainte de l’État ! Ensuite, la France est le pays dans lequel la récession a été la plus importante en Europe. L’une des explications est liée à la structure de l’économie française, très dépendante du tourisme notamment, mais aussi à la qualité des relations de travail. Les Français sont très peu favorables au retour au travail et se défient de la capacité des entreprises à faire respecter les règles sanitaires, alors que ce n’est pas du tout le cas en Allemagne !

La défiance française est-elle une fatalité ou y a-t-il des moyens de renouer avec la confiance ?

La défiance n’est pas une tare culturelle. Il existe des causes structurelles, lourdes, historiques, qui expliquent la situation française, mais de nombreux exemples d’autres pays montrent qu’on peut construire ou reconstruire la confiance. Dans le domaine institutionnel et politique, on est au bout d’une certaine logique et il faut que la France fasse un choix très clair dans son mode de fonctionnement. Aujourd’hui, on est dans un entre-deux, entre un jacobinisme historique et une décentralisation inachevée, d’où une perte d’identité, de transparence, d’efficacité, qui a été révélée par la crise. Si l’on veut faire renaître la confiance, il va falloir aller vers une décentralisation plus importante pour redonner de l’autonomie au niveau local. La question de la représentation démocratique se pose également. Il est clair que les mécanismes de la démocratie représentative sont importants, mais le sentiment des Français de ne pas se sentir représentés dans l’ensemble des décisions publiques pose problème et il existe des solutions qui peuvent être prometteuses et qu’il faut approfondir. Enfin, pour combattre la solitude sociale, il faut réfléchir à la manière dont on développe les services publics et les lieux de socialisation dans nos territoires, ce qui sera à mon sens un enjeu fort de la prochaine élection présidentielle. Il faudra également recréer des espaces de socialisation dans les lieux de travail, dans un contexte de dématérialisation. Comment recréer un syndicalisme qui tienne compte des réalités d’une société de services où le télétravail pourrait devenir la norme ?

La société prend-elle la direction que vous appelez de vos vœux pour renouer avec la confiance ?

Il y a eu une véritable prise de conscience de ces très lourdes transformations structurelles et des risques qu’elles font peser sur la démocratie elle-même. La convention citoyenne sur le climat, le projet de loi 3D (décentralisation, différenciation, déconcentration) vont dans ce sens. La société civile a aussi essayé d’apporter des solutions locales innovantes pendant la crise du Covid-19. De la même manière, il existe une prise de conscience écologique, tout comme émerge au sein des pouvoirs publics une nouvelle vision pédagogique de l’éducation, davantage basée sur la confiance et la coopération. Tout cela va dans le bon sens. Pour autant, mon optimisme est mesuré car notre démocratie est en péril. La défiance en France accroît encore plus les risques pour la société que dans les autres pays et il va vraiment falloir développer des politiques vigoureuses en faveur de la confiance. L’allocution présidentielle s’inscrit dès lors dans un contexte très difficile, marqué par deux années de crise sociale – mouvement des Gilets jaunes, réforme des retraites, crise sanitaire et économique à présent. L’une des clés des deux prochaines années avant l’élection présidentielle de 2022 sera de reconstruire cette confiance avec les Français, fondée sur la sincérité de la parole et l’efficacité, la transparence et le caractère inclusif et participatif de l’action de l’État. Tout va se jouer sur cette question-là.

Propos recueillis par JULIEN BISSON & VINCENT MARTIGNY

« L’essor de la solitude sociale nourrit la défiance »

Yann Algan

Principalement liée au sentiment d’insécurité économique et à l’essor de la solitude sociale, la défiance est aussi, en France, le fruit de l’organisation très verticale du pays et d’une société civile restée faible, estime l'économiste Yann Algan

[Éclaircissement]

Robert Solé

En quoi la défiance se distingue-t-elle de la méfiance ? Partons dans les nuances de la langue française avec notre journaliste Robert Solé

Un impératif démocratique

Samuel Hayat

L’historien des idées nous rappelle avec Machiavel que si les gouvernants ont besoin de la confiance des gouvernés pour se maintenir au pouvoir, ils ont aussi tendance à en abuser pour réduire les aspira…