« Un colonialisme qui ne dit pas son nom »

Temps de lecture : 13 minutes

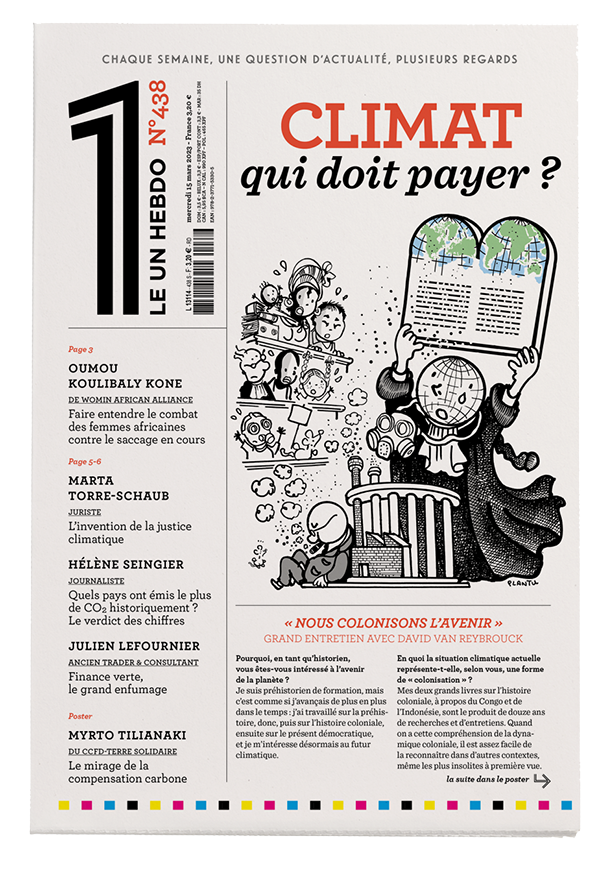

Pourquoi, en tant qu’historien, vous êtes-vous intéressé à l’avenir de la planète ?

Je suis préhistorien de formation, mais c’est comme si j’avançais de plus en plus dans le temps : j’ai travaillé sur la préhistoire, donc, puis sur l’histoire coloniale, ensuite sur le présent démocratique, et je m’intéresse désormais au futur climatique.

En quoi la situation climatique actuelle représente-t-elle, selon vous, une forme de « colonisation » ?

Mes deux grands livres sur l’histoire coloniale, à propos du Congo et de l’Indonésie, sont le produit de douze ans de recherches et d’entretiens. Quand on a cette compréhension de la dynamique coloniale, il est assez facile de la reconnaître dans d’autres contextes, même les plus insolites à première vue.

On a tendance à penser que le colonialisme, si affreux soit-il, appartient au passé, mais ce n’est pas vrai. Cet été, j’ai vu une carte du monde qui montrait les pays qui émettent le plus de gaz à effet de serre et ceux qui souffrent le plus du changement climatique [voir les cartes ci-contre]. J’ai cru que c’était une copie de la carte coloniale. D’un côté, les anciens pays colonisateurs, plus la Chine et quelques autres qui ont rejoint le club plus récemment. De l’autre, les pays qui étaient il y a peu encore sous le joug colonial et qui se trouvent désormais en première ligne. Pensez à la récente famine à Madagascar, officiellement reliée au changement climatique, ou aux villages du Bangladesh et des îles du Pacifique, qui disparaissent à cause de la montée des eaux.

Il y a eu l’été dernier, au Pakistan, des inondations incroyables : 12 % du pays était sous l’eau, 33 millions de personnes ont été touchées, des milliers sont mortes. La raison : des pluies liées au réchauffement climatique, alors que le Pakistan émet très peu de gaz à effet de serre. Qui sont les principaux responsables de ces émissions ? Les pays du Nord. Si l’on regarde la quantité de gaz à effet de serre qu’on peut émettre avant d’atteindre le seuil de 1,2 degré de réchauffement planétaire, l’essentiel est déjà émis. C’est comme un gâteau : les pays riches ont mangé la part des autres. Ça a logiquement été le sujet principal de la COP27 à Charm el-Cheikh en novembre 2022 : le Pakistan et les autres pays du Sud se sont retournés contre les pays les plus émetteurs.

Peut-on parler pour autant de colonisation, un système qui impliquait l’appropriation des corps et la brutalité ?

Oui, les mêmes mécanismes sont à l’œuvre. Le colonialisme est une forme d’exploitation basée sur l’avidité et un certain égoïsme : c’est bon pour notre économie et, en échange, on va donner un peu d’enseignement et de réconfort religieux, construire quelques hôpitaux, quelques routes… C’est ce qu’on appelle le « troc colonial ». Or notre façon de coloniser l’avenir est presque encore pire, puisqu’il n’y a pas même de troc. Notre action, aujourd’hui, pèse lourdement sur les conditions de vie des générations futures, leur santé, leurs ressources naturelles, leur économie, leur façon de vivre, même leur façon de mourir. Nous nous arrogeons une emprise monumentale sur la vie de centaines de millions de gens qui viendront après nous.

« Nous nous arrogeons une emprise monumentale sur la vie de centaines de millions de gens qui viendront après nous »

Dans l’hémisphère sud, ce futur a déjà commencé, et il arrive beaucoup plus vite que ce que j’aurais imaginé. Trop longtemps, on a représenté le réchauffement climatique par des images d’ours polaires dérivant sur un morceau de banquise. Tout cela est vrai, mais l’impact sur les humains aussi se fait déjà sentir. Même en Europe, d’ailleurs. L’été dernier, j’étais en Provence et en Ardèche : j’ai parcouru des dizaines de kilomètres dans une odeur de brûlé, des zones entières étaient parties en fumée. Signe que le futur est déjà là.

Comment susciter une prise de conscience face à l’ampleur du choc ?

Suivre l’actualité, s’informer doit permettre de prendre conscience de ce qui se passe. On y parvient aussi en échangeant avec les autres habitants de la planète – sans forcément brûler du kérosène, grâce aux technologies de communication. En 2021 s’est tenue la première « Global Assembly », qui a permis à une centaine de personnes tirées au sort à travers la planète de s’écouter par écrans interposés avec une traduction simultanée. Pour les participants américains ou européens, ça a été impressionnant d’entendre des paysans illettrés indiens ou des gens qui vivent dans la campagne chinoise raconter leur vécu. On le voit aussi avec les migrations chez nous : le contact individualisé permet une autre compréhension du vécu de ces personnes, une empathie. Cela permet aussi de mieux saisir l’impact de nos modes de vie : nous pouvons bien critiquer nos ancêtres pour la colonisation du passé, notre style de vie actuel a toujours des aspects coloniaux et ses conséquences seront tout aussi réelles. Ceux qui prétendaient que ce n’était pas vrai disent désormais qu’il est trop tard. Du négationnisme, nous sommes passés au négativisme. Mais nous sommes tous responsables de nos choix – de nos choix politiques, de nos choix de consommation… –, pour éviter de participer à ce colonialisme qui ne dit pas son nom.

Quelle est la cause profonde de cette avidité coloniale que vous évoquiez ?

On peut remonter au colonialisme historique des deux derniers siècles, et même aller plus loin, jusqu’à la pensée européenne depuis le XVe siècle. La scission que Descartes a opérée au XVIIe siècle entre l’esprit et la matière, entre l’homme et le reste, est essentielle pour comprendre ce basculement. La pensée chrétienne était déjà nourrie par ce passage de la Genèse où Dieu intime à Adam et Ève de « dominer » la nature. Depuis la Renaissance, et encore plus après, avec la philosophie de Descartes, cette pensée anthropocentrée a conduit à une scission très nette avec la nature. Le capitalisme naissant a ainsi pu se greffer sur elle. Pour autant, il ne faut pas non plus tomber dans l’autoflagellation : il y a toujours eu des contre-courants dans la pensée européenne, et des formes d’exploitation productivistes étaient également imaginables dans d’autres contextes.

Est-il possible de sortir de cette vision anthropocentrée ?

Cette aliénation, cette désacralisation de la nature, est aussi une crise spirituelle : nous avons perdu notre connexion avec le reste du vivant. Le grand défi de la génération future sera d’élargir le cercle, de repenser notre humanité dans le contexte de l’écologie.

Au cours de l’histoire, ce que nous mettons derrière le mot « nous » s’est déjà peu à peu élargi : c’était d’abord les habitants de la ville, à l’intérieur des remparts, puis c’est devenu la nation, voire le continent avec l’Union européenne. Avec les droits de l’homme, on s’est dit : « Il faut vraiment voir plus large » – et aujourd’hui, les combats comme Black Lives Matter ou #MeToo visent à réaliser ce rêve d’une humanité fondamentalement égale. La prochaine étape consiste à élargir ce « nous » au-delà du périmètre de l’humanité à strictement parler. Car même une humanité qui respecterait chaque vie humaine – et on n’y est pas encore – peut toujours infliger une violence incroyable au vivant. J’aime beaucoup l’idée de « vivre avec le vivant », de ne plus être une humanité qui vit aux dépens du reste de la nature.

Par quels moyens y parvenir ?

Pour changer notre rapport à la nature, il va falloir concevoir des instruments, juridiques notamment. Ça commence doucement. En Espagne, pour la première fois, on a donné une personnalité juridique à une réserve naturelle. Après tout, pourquoi pas ? Les entreprises en ont bien une. Ça paraît encore lointain, mais je pense que les choses vont s’accélérer.

Comment faire face à l’ampleur du changement climatique et de ses injustices ?

Cela passe avant tout par l’implication du citoyen dans le combat. Depuis le rapport du club de Rome, il y a cinquante ans, les décideurs sont au courant du défi climatique. Et pourtant l’action politique reste très modeste, parce que, depuis, ce sont des élites scientifiques qui parlent à des élites politiques convaincues que les mesures climatiques seront impopulaires. Alors que ce n’est pas forcément le cas. Aux États-Unis, une expérience a été menée avec trois cents personnes, réparties en petits groupes pour discuter : seriez-vous prêts à payer plus cher votre carburant, à vous acquitter d’une taxe supplémentaire aujourd’hui pour aider à la lutte contre le réchauffement climatique, dont les bénéfices ne seront ressentis que d’ici deux générations ? Autrement dit : êtes-vous prêts à payer pour les générations futures ? Eh bien, après délibération, le nombre de personnes favorables avait significativement augmenté par rapport au début de la discussion.

« Nous pouvons bien critiquer nos ancêtres pour la colonisation du passé, notre style de vie actuel relève toujours d’aspects coloniaux »

Pourtant, dans la tête des dirigeants, les citoyens ne sont pas prêts. Depuis les Gilets jaunes, cette peur est devenue une trouille blanche : ils sont convaincus que la moindre réforme au nom du climat provoquera une nouvelle éruption de colère populaire. Or, je pense que cette lecture est fausse. Les Gilets jaunes étaient nourris par beaucoup d’autres motifs de colère, et notamment le fait que la taxe carbone à l’origine du mouvement avait été imposée sans concertation.

Ce qui pose la question du débat démocratique. Quel regard portez-vous sur l’expérience française de la Convention citoyenne pour le climat ?

Le président Macron a eu le courage de mettre sur pied en 2019 cette convention citoyenne avec 150 citoyens tirés au sort. Après des mois de travail et de concertation, ils ont formulé 149 recommandations pour réduire l’empreinte carbone de la France : je pense qu’aucun pays au monde n’a proposé un rapport aussi ambitieux.

Malheureusement, malgré les promesses présidentielles, très peu de ces recommandations ont été mises en œuvre. Ma préconisation consiste à les faire valider non par les élus, mais par un « préférendum ». Alors que dans un référendum l’on répond à une question par « oui » ou par « non », un préférendum offre un menu permettant à chacun d’indiquer ce qui lui plaît, ce à quoi il est défavorable, ce qui lui semble prioritaire, etc. Imaginons que Macron ait fait ça avec les 149 propositions de la convention citoyenne : il aurait obtenu une liste de priorités partagées – des thèmes sur lesquels on aurait su qu’il n’y avait pas à craindre de grande mobilisation populaire.

Est-il possible de concevoir ce genre de démocratie à l’échelle internationale ?

Le changement climatique est un choc planétaire, mais notre seule façon d’y répondre, c’est à travers des réactions interétatiques. Nous n’avons pas de gouvernance mondiale : un diplomate belge, quand il part à la COP27 à Charm el-Cheikh, va défendre l’intérêt mondial mais surtout l’intérêt belge. Parce qu’après, il doit consulter son ministre de tutelle, et ce même ministre doit rendre des comptes devant le Parlement ou devant son parti. Donc, des pensées provincialistes vont toujours conditionner le débat international. C’est comme si la Terre était un pays mais qu’elle n’était gérée que par des maires ! Où donc les habitants de la Terre peuvent-ils parler en tant qu’habitants de la Terre, et non à travers des représentants nationaux ?

J’ai été très frappé – j’y reviens – par l’expérience de la « Global Assembly », qui a répliqué à l’échelle mondiale l’expérience de la Convention citoyenne pour le climat, avec une centaine de participants – un nombre trop faible, mais qui va augmenter au fil des années. Quand on regarde leur déclaration finale, on a le sentiment d’être face à l’ébauche d’une nouvelle déclaration universelle des droits de l’homme, d’une nouvelle pensée mondiale. C’est en quelque sorte une structure qui permet au monde de parler en tant que monde.

« Où donc les habitants de la Terre peuvent-ils parler en tant qu’habitants de la Terre, et non à travers des représentants nationaux ? »

Imaginons qu’en septembre, en même temps que l’Assemblée générale des Nations unies, on ait une réunion de cette « Global Assembly » et qu’elle établisse un mandat clair : « Voilà ce que les citoyens du monde ont décidé concernant la répartition des droits d’émission qui nous restent. À vous, les États, de la mettre en œuvre pendant la COP. »

Bien sûr, on n’y est pas encore. Est-ce que la France, l’Angleterre, la Chine, l’Inde ou le Brésil vont avoir envie de lâcher un peu de leur pouvoir de négociation pour donner la parole à des habitants de la Terre lambda ? Il faut les convaincre : oui, à première vue, vous devez lâcher un peu de votre pouvoir, mais c’est pour augmenter votre efficacité en tant que dirigeant politique, être plus en phase avec ce que les gens sont prêts à faire.

Les citoyens tirés au sort auraient-ils moins d’œillères que leurs élus ?

Dans notre système de prise de décision actuel, il y a toujours une prime au court terme : en démocratie nationale, c’est la probabilité de gagner les prochaines élections ; pour les entreprises, ce sont les profits ; en diplomatie internationale, c’est le fait de rentrer chez soi avec le résultat qu’on souhaitait. Les citoyens ont peut-être moins de compétence que les politiques, mais ils sont bien plus libres, moins conditionnés par les intérêts de court terme de la politique politicienne. Face à un défi de très long terme comme le changement climatique, il faut un instrument qui permet de penser le long terme.

Déjà, dans certains exercices collaboratifs, des participants représentent les générations passées et futures. Ils suivent en cela un ancien précepte des Iroquois, selon lequel les générations à venir et les sept générations du passé ont une voix. Pour les rendre visibles. Au Japon, ces participants portent même un kimono différent selon la génération qu’ils représentent. Imaginons un débat sur les déchets nucléaires, par exemple. Tel participant représente la génération 2060, tel autre la génération 2130. Beaucoup d’outils et de recherches se créent en ce sens – c’est en pleine ébullition.

Qu’est-ce qui, dans ce tableau, vous donne espoir ?

La plus grande pression d’en bas est venue des jeunes, en 2019, avec les marches pour le climat lancées par Greta Thunberg. J’ai beaucoup aidé ceux de Belgique, j’ai été très impressionné par leur travail. Ça a été un moment déclencheur. Je vois aussi que la justice avance. Que certaines entreprises ont la volonté d’aller beaucoup plus vite et plus loin que les réglementations, comme cet extraordinaire PDG de la compagnie Patagonia, Yvon Chouinard, qui a décidé de tout léguer à une fondation, en disant : « La Terre est désormais notre seul actionnaire. » Dans mon pays, la Belgique, où la lenteur politique est ahurissante, je vois beaucoup d’entreprises qui avancent à pas de géant.

Je vois aussi des conventions citoyennes qui se créent, la démocratie délibérative qui se met en place. La ville de Bruxelles est, par exemple, devenue le premier endroit au monde à se doter d’une convention citoyenne permanente. Je suis assez optimiste quant à la volonté des gens de bouger. Mais notre modèle démocratique actuel ne fait pas forcément ressortir le meilleur chez eux. Il faut créer des dispositifs qui les invitent à sortir des tranchées et à retrouver la joie.

Voulez-vous dire qu’il y a là aussi une dimension psychologique ?

Oui. Au fur et à mesure qu’on se sent exclu, on devient aigri, frustré, et ensuite violent. Ça commence sur les réseaux sociaux et ça finit devant le Capitole aux États-Unis ou ailleurs. Imaginons qu’un camionneur retraité américain ait eu la chance, à plusieurs moments de sa vie, de s’exprimer sur des questions de société : serait-il allé assaillir le Capitole ? Tant que la gestion publique te concerne, tu ne vas pas l’attaquer.

En cela, je suis tout à fait d’accord avec Pierre Rosanvallon lorsqu’il pointe l’importance des émotions en politique : l’humiliation, pour moi, est la force politique la plus sous-estimée. Je l’ai appris en étudiant les contextes coloniaux. On peut humilier quelques personnes quelque temps, mais on ne peut pas humilier tout le monde tout le temps. Les images du Capitole sont incroyables mais tout à fait logiques, finalement, si on connaît la psychologie humaine.

Se comprendre comme colonialiste, ou comme colon du futur, aide à saisir sa responsabilité

Un de nos défis majeurs est donc d’arriver à renouer avec le plaisir de faire société, de construire celle-ci ensemble… Toutes les assemblées citoyennes que j’ai organisées ou vécues étaient toujours des moments de joie, d’émotion, de retrouvailles… Il y a une énergie incroyable qui se déclenche. D’électeurs, les gens deviennent citoyens ; d’objets, ils deviennent sujets ; de passifs, ils deviennent actifs. Ils se disent : nous aussi, nous pouvons faire une différence. Les assemblées citoyennes, c’est une forme de psychothérapie à l’échelle nationale, voire mondiale. Dans ce cadre, se comprendre comme colonialiste, ou comme colon du futur, aide à saisir sa responsabilité. Certains pensent qu’il faut attendre que la science et la technologie nous sauvent. Mais les outils et les solutions sont déjà là. Il ne manque que la volonté politique, à cause d’une angoisse liée au fonctionnement du système démocratique. Aidons nos politiques à dépasser cette angoisse, en montrant la bonne volonté et l’ambition des citoyens.

Propos recueillis par HÉLÈNE SEINGIER

« Un colonialisme qui ne dit pas son nom »

David Van Reybrouck

L’historien et écrivain belge David Van Reybrouck, qui a minutieusement étudié la colonisation du Congo et de l’Indonésie, discerne aujourd’hui des logiques similaires dans l’attitude des pays du Nord à l’égard non seulement des pays du Sud, mais aussi des générations futures. Il appelle à une pr…

[Générations]

Robert Solé

« Vous avez joyeusement saccagé la planète. Vous nous léguez une catastrophe dont les plus grandes victimes seront naturellement les plus pauvres. » Imaginé par Robert Solé, ce dialogue fictif, aux airs de réglement de compte, fait se rencontrer deux générations autour du déréglement climatique.<…

« La compensation carbone est devenue un vrai levier d’inaction »

Myrto Tilianaki

Chargée de plaidoyer au CCFD-Terre solidaire, Myrto Tilianaki dénonce le caractère contre-productif des mécanismes de compensation carbone.