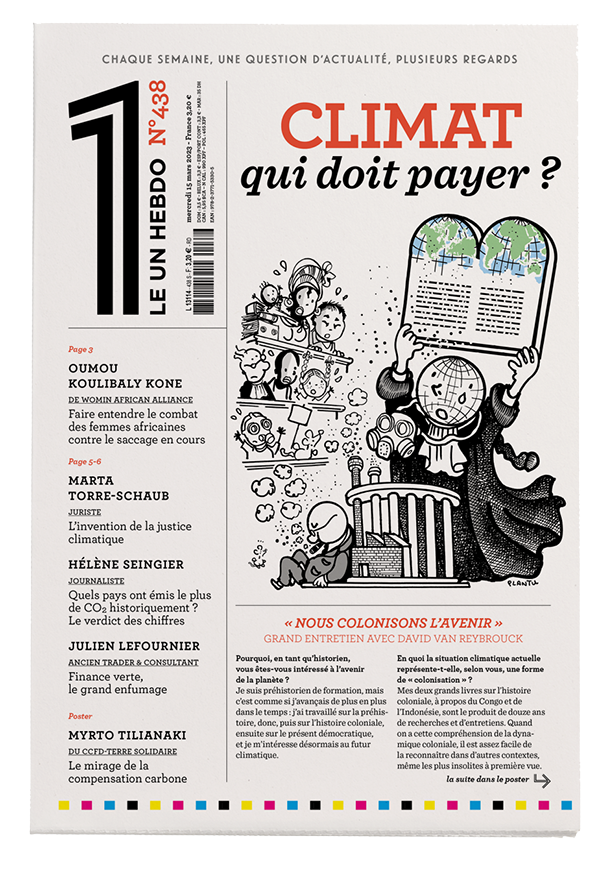

« La compensation carbone est devenue un vrai levier d’inaction »

Temps de lecture : 6 minutes

D’où vient le principe des « compensations carbone » ?

Lorsque le Giec, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, a établi la nécessité d’une neutralité carbone d’ici à 2050 afin d’enrayer le réchauffement climatique, une sorte de triptyque s’est mis en place : éviter-réduire-compenser. D’abord, éviter le plus possible les émissions de carbone ; ensuite, les réduire au maximum ; enfin, compenser celles que l’on ne peut pas éviter, c’est-à-dire les émissions dites « incompressibles » ou « résiduelles », qui ne concernent en principe qu’une portion infime de notre empreinte carbone. Malheureusement, on n’a pas quantifié les proportions d’efforts qui doivent aller vers l’évitement, vers la réduction ou vers la compensation. On se retrouve donc dans une situation où les grandes entreprises émettrices qui affichent des objectifs de neutralité carbone misent énormément sur la compensation carbone dans leur stratégie climat, alors que leurs efforts de réduction des émissions sont très insuffisants.

Il y a plusieurs mécanismes de compensation : le marché européen suit par exemple le mécanisme « pollueur-payeur » pour l’industrie lourde, la métallurgie, le bâtiment… Il s’agit de sommes à payer, ou plutôt de quotas à acheter par les entreprises en cas de dépassement d’un certain cap d’émission. Mais les compensations les plus répandues sont les compensations « en nature ». La majorité des entreprises qui affichent un objectif de neutralité carbone y ont recours : l’industrie du pétrole bien sûr, mais aussi l’agroalimentaire, comme Nestlé ou Danone, l’aviation, et de plus en plus la tech, avec Amazon, Yahoo, Microsoft, Netflix… Tous les domaines sont concernés. Ces compensations s’inscrivent dans un marché dit « volontaire » et prennent la forme de projets qui visent à réduire ou à séquestrer les émissions de carbone. Il s’agit en grande majorité de projets de reforestation ou d’évitement de déforestation, mais il peut également y avoir des constructions d’infrastructures d’énergie renouvelable ou, plus rarement, des projets agricoles. Ces projets génèrent des « crédits carbone », une sorte de droit à polluer, que les entreprises vont ensuite pouvoir s’échanger sur le marché international du carbone.

Quelle est l’efficacité de ce système de compensation carbone ?

Ce principe de compensation en nature présente de nombreux problèmes. D’abord, il est irréaliste. En 2020, Oxfam a tenté de compiler et de quantifier tous les engagements de neutralité carbone des États ou entreprises fondés sur la compensation. Le résultat était étonnant : si tous tenaient leurs engagements, il faudrait recouvrir d’arbres l’ensemble des terres cultivées du monde.

Planter des arbres n’est pas la solution magique

Ensuite, l’impact environnemental est discutable : les efforts de reforestation se concentrent essentiellement sur trois régions du Sud, trois grands bassins forestiers : le Congo, l’Asie du Sud-Est et l’Amazonie. L’on y introduit souvent des espèces non autochtones, donc moins résilientes, que l’on plante en monoculture, ce qui peut être très dangereux pour la biodiversité et la préservation des forêts primaires. Se pose également la question de la temporalité : alors que la pollution est immédiate, les arbres mettent, eux, du temps à pousser et rien ne garantit leur durabilité, car ils sont vulnérables aux incendies, aux catastrophes, au réchauffement climatique… Or, on ne peut parler d’absorption permanente des émissions que sur une durée d’un ou de plusieurs siècles. En vérité, en se focalisant sur ce type de compensation sans s’attaquer aux véritables causes du dérèglement climatique, on ne fait que déplacer les problèmes.

Les compensations bénéficient-elles aux populations les plus touchées par le changement climatique ?

C’est un des arguments les plus fréquemment avancés. Ces projets de compensation seraient bénéfiques aux populations locales, notamment au Sud, en raison des flux d’argent générés et des emplois créés par ces projets. Dans les faits, les bénéfices sont difficiles à mesurer. L’argent ne va pas directement aux communautés locales, mais transite par toutes sortes d’acteurs privés et d’intermédiaires, sans aucun encadrement, si bien que les sommes sont complètement diluées. Bloomberg a récemment sorti une étude sur le géant pétrolier BP qui a mis en place un projet de compensation au Mexique, en embauchant des paysans locaux… Sauf qu’ils ont été payés des sommes dérisoires, bien inférieures aux salaires pratiqués sur place. C’est un exemple parmi tant d’autres qui prouvent que l’impact n’est pas toujours positif pour les populations locales. Dans les cas les plus extrêmes, certains projets de reforestation ou d’évitement de déforestation ont même pu conduire à des cas d’expulsion ou de violation des droits de populations locales, d’accaparement de terres.

Comment faire en sorte que ces compensations soient plus justes et plus efficaces ?

Dans les faits, le principe de compensation est devenu un vrai levier d’inaction. Le marché sur lequel s’échangent les crédits carbone est complètement dérégulé, et le prix du carbone y est dérisoire : la tonne fluctue entre 5 et 10 dollars américains. Les entreprises n’ont donc aucun intérêt à changer leurs manières de faire. Ce marché du carbone, qui est devenu un marché financier comme les autres, entretient le statu quo. On a un peu l’impression d’avoir créé un monstre qui ne cesse de grandir et d’enfler. L’accord de Paris prévoit la création d’un marché carbone au niveau international, l’Union européenne est en train de créer une certification des absorptions du carbone au niveau européen, alors même qu’on sait que leur impact environnemental est minime. Une étude du Guardian a montré que plus de 90 % des crédits carbone issus de projets d’évitement de la déforestation sont en réalité des crédits fantômes qui ne correspondent à aucune réduction d’émission. Comment faire alors ? D’abord, il est nécessaire de réguler le plus possible ces plateformes d’échange. Mais il faut aussi s’assurer de l’implication des communautés locales, qui sont les plus à même de connaître les besoins du terrain. Il faut clarifier le droit foncier, pour protéger ces communautés. Et il faut renforcer la gouvernance. Tant que tout cela ne sera pas réglé, les efforts de compensation resteront des coups d’épée dans l’eau.

Plutôt que de replanter des forêts dans tous les sens, réfléchissons aux façons dont on pourrait arrêter la déforestation

Mais cela ne suffira pas. Nous devons également agir en amont, avant de devoir compenser. Planter des arbres n’est pas la solution magique. La réduction immédiate des émissions à la source doit être la priorité de toutes les politiques climatiques et de toutes les stratégies climat des entreprises. Plutôt que de replanter des forêts dans tous les sens, réfléchissons aux façons dont on pourrait arrêter la déforestation, aider la transition du secteur agricole, accompagner les secteurs les plus polluants vers le renouvelable et accélérer les efforts de reconversion dans ceux qui vont se transformer.

Propos recueillis par LOU HÉLIOT

« Un colonialisme qui ne dit pas son nom »

David Van Reybrouck

L’historien et écrivain belge David Van Reybrouck, qui a minutieusement étudié la colonisation du Congo et de l’Indonésie, discerne aujourd’hui des logiques similaires dans l’attitude des pays du Nord à l’égard non seulement des pays du Sud, mais aussi des générations futures. Il appelle à une pr…

[Générations]

Robert Solé

« Vous avez joyeusement saccagé la planète. Vous nous léguez une catastrophe dont les plus grandes victimes seront naturellement les plus pauvres. » Imaginé par Robert Solé, ce dialogue fictif, aux airs de réglement de compte, fait se rencontrer deux générations autour du déréglement climatique.<…

« La compensation carbone est devenue un vrai levier d’inaction »

Myrto Tilianaki

Chargée de plaidoyer au CCFD-Terre solidaire, Myrto Tilianaki dénonce le caractère contre-productif des mécanismes de compensation carbone.