Tranquille peinard

Temps de lecture : 10 minutes

Je m’appelle Mounir. Je suis conducteur de machines automatisées, ancien pousse-brouette chez les maçons de la ville d’Ambilly, ancien demandeur d’emploi, ancien cariste dans l’entreprise de linoléum Labidal et, pour l’heure, très provisoirement, heureux bénéficiaire de 564 euros mensuels au titre du RSA. Homme à tout faire donc, dépanneur multiservice, autoentrepreneur, profiteur low cost et couillon de service. Mounir, ça veut dire « l’éclairant » en arabe. Je n’éclaire plus grand-chose.

Circulez, y a rien à voir. Y a rien à grappiller chez les pousse-brouettes, juste un peu de plâtre sur la combinaison, du ciment-colle sous les ongles, une vie pleine de taches et de préjudices et des journées coupées en trois : clientèle le jour, PMU en fin d’après-midi, parents aigris à la maison le soir, évier bouché, fenêtres pourries, de l’humidité partout et des souvenirs à la pelle. Qu’est-ce qui ne fonctionne pas dans ce monde ?... La rue fait de plus en plus peur, l’argent trop facile circule partout, les jeunes ne veulent plus bosser, les vieux tombent comme des mouches. Moi, j’adore bosser. La vie ne me propose rien de valable mais je m’en fiche, je ne suis pas râleur. Bûcheur, pas boudeur.

J’ai grandi à Kouba, au sud d’Alger, dans un quartier investi par le FIS pendant la décennie noire. Je les aimais bien, les barbus du Front islamique, je rêvais d’aller jouer au foot avec eux en buvant du Pepsi et en parlant du Prophète. On parlait des filles aussi, parfois du paradis d’Allah et des infidèles. C’est pour ça que mon père les craignait, à cause de la charia et des infidèles. Ma mère était algérienne mais aussi française. Dans la cité Ben Omar de Kouba, une jolie Française qui cache mal ses formes, ça attire le mauvais œil. Alors, un jour d’avril, on a tous pris le bateau avec mon frère aîné, on a quitté l’Algérie pour rejoindre notre oncle installé en France dans la région d’Annemasse, près de Genève. Je m’apprêtais à passer mon bac. Pas de bac. J’ai voulu continuer les études ici, mais on m’a demandé de refaire une année de collège parce que je changeais de langue et de culture. Comment passer tout ce temps avec des ados de quatorze-quinze ans qui sirotent leur bière et fument leur premier pétard entourés de gamines farcies d’acné ? De toute façon, le collège d’Annemasse n’a pas voulu de moi. Trop vieux. Alors j’ai décidé de me mettre au boulot. J’ai passé mon permis Caces et j’ai intégré le monde de la plasturgie française. Je suis devenu cariste chez Labidal, la fameuse entreprise de revêtements de sols.

J’y suis resté dix ans. Dix ans à gerber des palox et à faire des heures sup le samedi sans être payé davantage et sans moufter. Après quoi, j’ai rencontré Maria Magdalena. Maria, c’est ma copine, mon amoureuse, la victoire du pays étranger. Elle est portugaise, belle comme le jour, chrétienne, pratiquante, plus âgée que moi. Pas vraiment faite pour plaire à un couple d’Algériens. J’amenais une chrétienne, une infidèle parlant même d’avoir des enfants. Mon père s’est fâché tout rouge et a refusé de la rencontrer. Une semaine après, il a commencé à souffrir du bras, une sorte de tendinite qu’on a soignée aux anti-inflammatoires. Puis le bras gauche l’a embêté à son tour et, là, on a pris rendez-vous chez un spécialiste. La veille du rendez-vous, mon père s’est mis à gueuler dans la cuisine. Il avait des difficultés pour parler, il n’arrivait plus à bouger les bras, à marcher. Il s’est étalé tout du long sur le carrelage au moment de partir. J’ai dû le porter dans l’escalier. Son état s’est aggravé brutalement à l’hôpital. Trois jours plus tard on apprenait qu’il était atteint d’un locked-in syndrome, tétraplégie massive, une saloperie de maladie qui allait le clouer le restant de sa vie dans un fauteuil roulant sans pouvoir se nourrir, ni pisser, ni même parler. Il ne mangerait plus que des soupes et des purées, porterait une poche ventrale, un étui pénien et toutes sortes de protections dont personne ne parle. Pas de guérison possible, pas d’autre perspective que de guetter la mort dans un fauteuil à 9 000 euros (3 000 euros d’aide) et, le dimanche, d’aller prendre l’air dans un véhicule aménagé à 17 000 euros (aucun euro d’aide). Pas de traitement, aucun soulagement, aucun secours sinon, au coup par coup, quelques séances de kiné.

La vie de mon père est devenue un tas de boue. La mienne, pareil et ça fait des années que ça dure. Dix ans que mon père attend dans son fauteuil, que ma mère dépérit jour après jour, que je suis obligé de m’occuper d’eux avant et après le passage de l’aide-soignante, que Maria gueule qu’elle ne supporte plus cette vie et qu’elle va me quitter. On n’a jamais vraiment vécu ensemble mais elle n’arrive pas à me quitter, elle a besoin de moi, elle fait des ménages à droite et à gauche et, le reste du temps, elle fume des pétards. Bien entendu, elle vieillit elle aussi. Peut-être que c’est déjà trop tard pour avoir des enfants. Dommage car j’adore les mômes, les pioupious, les braillards, les mioches, les petits lardons comme disent les chrétiens et surtout avec un musulman qui ne mange jamais de porc, inchallah, elle en aura sûrement jamais, des petits lardons chrétiens, c’est plié.

La nuit, mon père m’appelle dans sa chambre avec un caillou. Il en a trop ramassé dans la tête, des cailloux ou des caillots, alors il attrape un galet de rivière et frappe sur le montant de son lit en fer. J’accours. Je comprends à peine ce qu’il marmonne, j’essuie sa bave, je m’occupe du pénilex, je le change de position en attendant de retourner bosser deux heures plus tard pour oublier toute cette merde, me défoncer au boulot et parfois même rêver de les planter là d’un coup, lui sur son lit médicalisé, elle dans sa cuisine en plastique, pour filer en Amérique avec Maria.

Maintenant plus personne ne part en Amérique. J’ai fini par démissionner de mon poste de cariste à cause de ces sacrés trois-huit qui m’obligeaient à m’occuper de mon père de retour du boulot à six heures du mat’, mort de fatigue, tenant à peine sur mes jambes. Pénilex, pyjama, petit déjeuner, documents à remplir pour l’aide-soignante, courses pour ma mère, récriminations en tous genres, engueulades, tout ça en me pinçant de plus en plus fort pour ne pas dormir. Un jour, tombant de sommeil justement, je me suis endormi au volant avec la voiture de Maria. J’ai bousillé la caisse. Rien de grave mais il a fallu lui trouver une CX d’occasion en meilleur état que la première, et Maria a disparu deux mois d’affilée. Là, j’ai commencé à réfléchir.

J’avais plus vraiment réfléchi depuis la cité Ben Omar et mes balades sur les plages de Kouba avec les gars du FIS. Impossible de continuer à bosser à ce rythme. J’ai démissionné, je me suis inscrit à Pôle emploi, j’ai accepté quelques stages par-ci par-là pour toucher le chômage le plus longtemps possible. Tranquille peinard. Le chômage, au début, c’est le bonheur. Je découvrais autre chose, j’apprenais à prendre mon temps, à rêvasser, à faire l’amour sans m’endormir tout de suite après, je découvrais la beauté du lac Léman tout proche, les montagnes enneigées, la fin de l’angoisse. Je ne les avais jamais remarquées avant, les montagnes enneigées. Je me suis vraiment rapproché de Maria, j’ai fumé des chichons avec elle, j’ai repeint l’appartement des parents, j’ai discuté avec les voisins et j’ai commencé les petits boulots.

Je devais quand même m’inscrire dans une ou deux boîtes d’intérim pour prouver ma bonne volonté. Je l’ai fait. Ensuite j’ai mis au point ma technique. Plus de revenus, plus de bagnole. Ma vieille Clio est passée au nom de mon frère aîné qui n’en branle pas une et me laisse la charge des parents. Ensuite j’ai dû repasser le test de sécurité des caristes Caces 1 3 5. Alors là, moi, l’éclairant, j’ai commencé à m’amuser. On voulait m’apprendre ce que je savais déjà, comment gerber les palox, équilibrer les charges, calculer les débords, appliquer les règles de sécurité, utiliser les cutters, etc. Le jour de l’embauche, il n’y avait rien pour débrider les palettes dans la caisse à outils de mon Fenwick. J’ai réclamé un cutter, on m’a regardé d’un sale air et on m’a refilé un couteau de cuisine. Même pas un Opinel, un vieux couteau ébréché. J’ai redemandé un cutter, on m’a dit de me démerder avec cette lame… Je suis parti illico. J’ai invoqué mon droit de sortie, je suis retourné à la boîte d’intérim, j’ai raconté l’histoire du couteau, on m’a confirmé que j’avais eu raison d’exiger la stricte application de la loi et j’ai gagné six mois de chômedu. Bingo ! J’avais refusé ce boulot pour raison valable. Sauf qu’une semaine après, j’étais viré de la boîte d’intérim… Je ne profitais pas de grand-chose mais je venais de gagner la première manche. J’étais juste acculé. Objectif maintenant : continuer à s’occuper du père, de la mère, de Maria Magdalena, accepter tous les boulots au noir pour remplacer les trois-huit et engranger le maximum d’aides. On ne va pas loin avec ce maximum-là mais les petits boulots, j’adore. Au début les clients sont morts d’inquiétude mais ils sont si contents ensuite, reconnaissants même, ravis de voir qu’on laisse les chantiers impeccables, plus propres qu’avant, qu’on s’en tient à l’estimation financière du début alors que les devis des entreprises, c’est le bordel, y a toujours des surcoûts. La vie aussi, y a toujours des surcoûts. La France qui dit non, c’est aussi des surcoûts. Les mecs des ronds-points, c’est des aigris, des maussades. D’ailleurs il n’y a pas trop d’Arabes là-bas. Les Arabes ne sont jamais vraiment maussades et moi, en plus, je m’éclate au travail. Je continue à mixer la bouffe du père, à l’habiller, le nourrir, faire le ramadan, faire les courses pour la mère, nous entretenir tous les trois sans oublier Maria Magdalena qui râle et fume des chichons.

Il n’y a plus trop de médecins du travail dans ce beau pays. Comme on ne peut pas engager de cariste sans certificat médical, j’ai trouvé un nouveau prétexte pour refuser les boulots après le coup du cutter. Je suis devenu vraiment antisystème. On me proposait un poste dans un établissement de décolletage et je me suis fait un plaisir de mentionner l’absence de ce certificat que j’attends toujours. Manque de pot, le lendemain de mon jour d’embauche, un médecin du travail devait intervenir au sein même de l’entreprise en question et j’aurais pu récupérer le document… Je me suis gratté le front, j’ai plissé les yeux, j’ai réfléchi intensément. Et s’il m’arrivait un accident le jour de mon arrivée, monsieur le conseiller, qui serait en tort d’après vous ? Moi en premier, et le patron en deuxième, vous le savez bien. Donc, désolé, je ne peux pas accepter ce travail. Il a eu un sourire mauvais, m’a traité de branlo puis m’a foutu dehors. J’ai récupéré trois mois de chômage.

Maintenant, c’est mort. Je n’ai plus que le RSA… Avec les allocations logement, plus deux ou trois embauches ponctuelles chez Coup-de-pouce pour montrer ma bonne volonté, plus tous les boulots au noir qu’on me propose, j’y arrive. Ma vie est plombée mais, de temps à autre, après ces petites batailles, j’ai l’impression d’être à nouveau maître du jeu. Un jeu de cons mais un jeu quand même.

Je n’aurai jamais de boulot fixe, jamais de loupiots, jamais de petits lardons chrétiens, jamais de maison à moi. On me fera toujours rénover les maisons des autres en disant que je profite du système. OK, je profite mais au moins, moi, je travaille, je produis. Je crois qu’avec la vie que je mène et qu’on ne voudrait donner à personne, même à son pire ennemi, je ne profite pas vraiment, je survis sans penser à la suite. Je refuse les boulots officiels, j’empoche les aides, j’accepte le noir qui arrive sous le manteau. Le pire, c’est qu’à part mon conseiller, tout le monde est content. Je bosse comme un fou et je vais bientôt pouvoir me payer un véhicule utilitaire. Je sais que je ne retournerai jamais au bled. Il n’y a rien ni personne qui m’attend là-bas, pas d’appartement au soleil, pas de famille, pas même un petit champ d’oliviers pour mes vieux jours. Mais maintenant, quand mon père m’appelle avec son galet, je monte le retourner sur son lit et je change sa couche en lui disant de ne plus s’inquiéter de rien. Dors tranquille, Papa… Maman et Maria Magdalena idem. Moi pareil. Et bien sûr, tranquille peinard, dormez tous sur vos deux oreilles, les autres couillons du monde.

« La faiblesse des instances de médiation favorise les logiques de rupture »

Michel Wieviorka

Pour le sociologue qui vient de publier Métamorphose ou déchéance : où va la France ?, les revendications sociales ont laissé la place à une vision égoïste des libertés individuelles

Ouvrons les fenêtres !

Louis Chevaillier

Masqué, tout seul, chez moi, je me demande si l’État fait ce qu’il faut. Je ne suis spécialiste de rien, si ce n’est de ma vie. Qu’est-ce que les politiques connaissent de ma vie ?

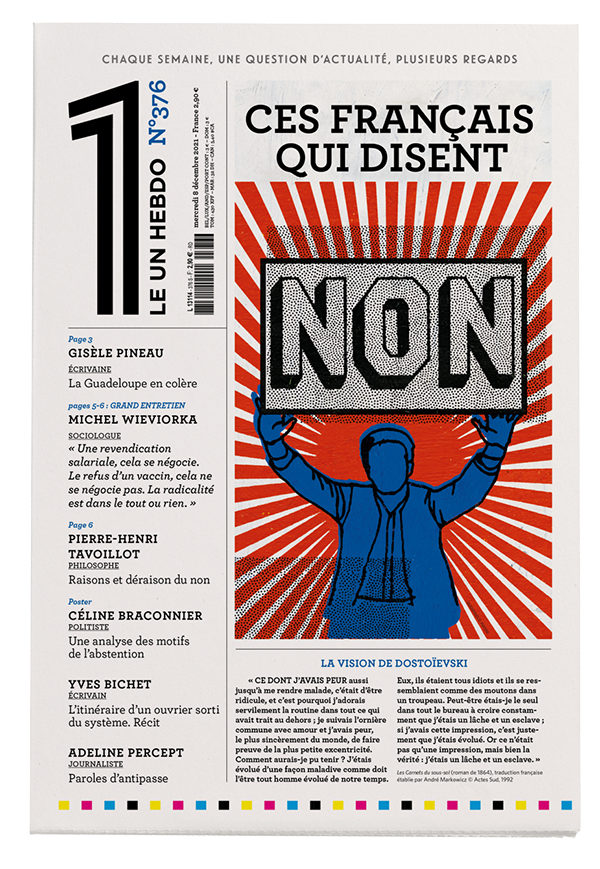

[Nonisme]

Robert Solé

Le "stéréotype du Français râleur, éternel mécontent" ? Robert Solé, écrivain et journaliste, y oppose un grand non !

Leurs vies sans passe sanitaire

Adeline Percept

La journaliste Adeline Percept a recueilli les témoignages de personnes qui boudent le passe sanitaire et expliquent comment ils parviennent bon gré, mal gré à vivre sans.