« La faiblesse des instances de médiation favorise les logiques de rupture »

Temps de lecture : 8 minutes

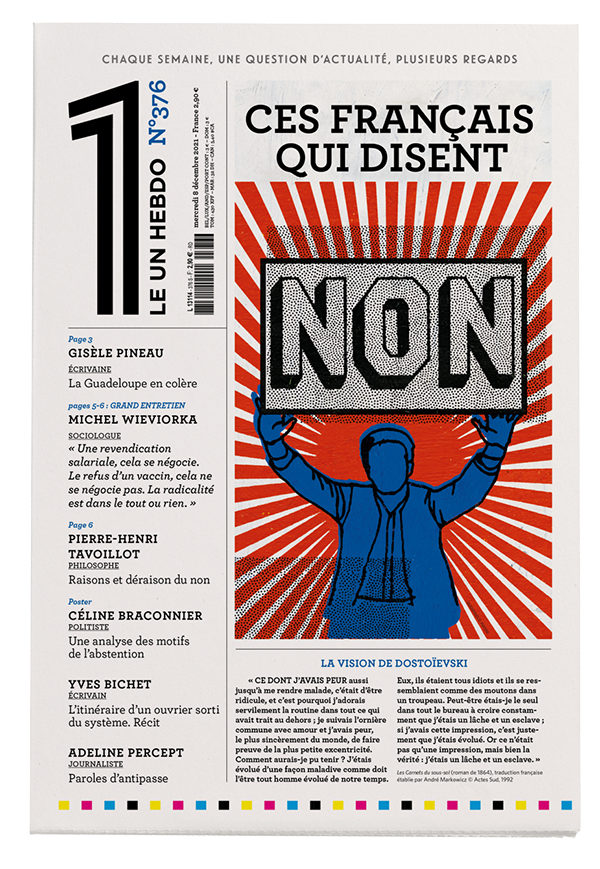

Quels sont les ressorts profonds de ceux qui disent non au passe sanitaire ?

Le non au passe sanitaire n’est pas au cœur de ce refus. Les rassemblements de cet été, avant d’être antipasse, procèdent en profondeur de l’opposition au vaccin. C’est de là qu’il faut partir pour comprendre cette protestation. Sans cette dimension antivaccin, il n’y aurait pas eu cette radicalité, et la plupart des manifestants se seraient finalement arrangés du passe sanitaire.

Que recouvre cette opposition au vaccin ?

Passons sur les aspects classiques : une part de l’irrationnel dans nos sociétés n’a jamais été liquidée par la raison. Les sociétés modernes s’accommodent de pratiques proches de la sorcellerie. Elles font une place à l’astrologie, parfois dans les plus hautes sphères de l’État. Pasteur n’a pas toujours été accueilli avec des fleurs ! Mais les critiques, les résistances ne montaient pas au niveau de mobilisation publique que l’on connaît.

Ce qui est nouveau, c’est que la médecine moderne perd une partie de son aura. Le respect qui entourait d’ordinaire les médecins – comme les instituteurs ! – n’est plus. Depuis les années 1970, une distance n’a cessé de s’étendre. Une des premières expressions de cette évolution a été la publication du Guide des médicaments les plus courants du Dr Pradal, et cela n’a pas arrêté de s’amplifier. Les patients sont devenus « savants » et ont commencé à critiquer les soignants. Les laboratoires et l’industrie pharmaceutique, entrés dans l’ère de la communication, voire du marketing, ont été mis en cause. Puis nous sommes passés d’une critique de la science et de la médecine à des logiques de rupture.

C’est ce qui s’observe aujourd’hui aux Antilles. Une des sources du refus du vaccin tient au scandale du chlordécone, ce pesticide utilisé jusqu’en 1993 dans les bananeraies : une partie de la population considère que les autorités ont laissé les ouvriers agricoles s’empoisonner en connaissance de cause. Ce qui se déploie, bien plus qu’une méfiance, est un rejet hostile de ce qui provient du pouvoir.

Cette mobilisation parvient-elle à fédérer dans l’Hexagone ?

Cette France qui dit non au vaccin, non au passe sanitaire et non à Macron n’est qu’une petite partie de la France qui n’est pas d’accord, mais sans nécessairement participer à des mobilisations collectives, et qui peut se sentir invisible, ignorée, voire méprisée. Début août, au plus haut de la lutte, 237 000 manifestants ont été recensés, surtout dans le sud du pays. Cette mobilisation s’est aujourd’hui bien affaiblie, son espace se réduit d’autant plus que la population se fait massivement vacciner. Quel sens y a-t-il à manifester si l’on est déjà vacciné, à moins d’être avant tout anti-Macron ? Ces protestations ont peu d’avenir, ce qui ne veut pas dire que la rage dont elles témoignent se dissipera. Elle pourrait se déplacer sur d’autres thèmes.

Est-on en présence d’un mouvement social ?

Je parlerais plutôt d’une lutte dont le cœur est constitué par le refus du vaccin et qui agrège d’autres refus. Un « mouvement social » – du point de vue sociologique – suppose un rapport entre des dominés et des dirigés qui s’en prennent à des acteurs dominants et dirigeants pour le contrôle de valeurs ou d’orientations de la vie collective qu’ils partagent. Or, nous ne sommes pas en présence de deux catégories sociales qui s’opposent de la sorte.

Je constate ici la même horizontalité et le même refus d’un leadership que chez les Gilets jaunes. Aucune figure ne s’est imposée, même si la politique n’a pas été exclue de cette action. Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan, et accessoirement François Asselineau, bien à droite de la droite, sont apparus visiblement, avec une certaine capacité d’organisation. Mais cette lutte, fragile, épouse peu le fonds de commerce de l’extrême droite : l’immigration, l’islam.

Vous avez évoqué trois figures politiques, mais pas les agitateurs comme Jean-Marie Bigard ou Francis Lalanne. Ne cherchent-ils pas à devenir les porte-voix de ces luttes ?

Cet amuseur et ce chanteur voudraient, sans succès, se constituer en opérateurs politiques de la contestation. Éric Zemmour, lui, surfe surtout sur le côté anti-Macron. Ce sont des outsiders qui cherchent à capter le mécontentement, la radicalité qui s’expriment. Mais il n’y a là guère d’espace pour eux, car ce type de lutte ne veut être ni représenté, ni incarné, ni surtout récupéré.

N’existe-t-il pas un lien plus profond entre le mouvement des Gilets jaunes et cette protestation ?

Qu’ils se chevauchent ici et là, oui. Mais en son cœur, la mobilisation des Gilets jaunes reposait sur des thèmes sociaux – le coût de la vie, à commencer par celui de l’essence, la désertification, etc. – et politiques, avec la revendication du référendum d’initiative citoyenne (RIC). Ils ne voulaient pas être les laissés-pour-compte du changement. Cela n’a rien à voir avec la mobilisation actuelle, qui est ancrée dans la contestation contre-culturelle et vaguement libertaire de la raison et des sciences. Ce n’est pas la même démarche.

Quel rôle jouent les fake news et Internet dans ce cocktail ?

Avec Internet, on pense accéder à tout, disposer de toutes les connaissances. Les protestataires consultent des rapports, des synthèses, des études et sont convaincus de maîtriser au meilleur niveau le savoir. On peut se prendre pour un savant, un médecin, et dire non à la médecine reconnue, avec éventuellement l’appui de scientifiques égarés et au sein des larges communautés virtuelles qu’autorisent les réseaux sociaux.

Internet et les réseaux sociaux accentuent ce moment de rupture avec la médecine et la science. Le rejet du vaccin est alors puissant, obsessionnel. Et lorsque l’exécutif a rendu le passe sanitaire obligatoire, l’idée que ces mesures portaient atteinte à la liberté individuelle s’est imposée.

Est-ce que le non qui s’exprime est porteur d’un oui ?

Si c’est le cas, ce oui sera dangereux. Parce que là, on va vraiment vers une forme de contre-société, de séparatisme pour utiliser un mot à la mode. Vers des affirmations de libertés individuelles orthogonales à l’intérêt collectif. Des démarches égoïstes et éminemment contestables qui conduisent à vivre à part, quitte en même temps à attendre beaucoup de l’État et des services publics.

Est-ce le révélateur d’une métamorphose ?

Ces mobilisations s’emparent de problèmes de la société de demain comme la santé, les droits humains dès qu’il est question de vie, de mort, du corps, mais de manière très réactionnaire. C’est paradoxal ! Les protestataires sont tournés vers le passé, mais interviennent sur des registres où tout change. Ils peuvent être la face négative d’acteurs participant à des débats neufs et passionnants.

Selon une récente étude de la Fondation Jean-Jaurès, 31 % des Français se positionnent comme ayant des idées politiques radicales qu’ils soient de droite ou d’extrême droite. Ces données sont-elles visibles dans les luttes actuelles ?

C’est un trait de notre époque. Il y a beaucoup de radicalité. Dans les luttes actuelles, ceux qui se mobilisent mettent en avant des exigences non négociables. Une revendication salariale, cela se négocie. Le refus d’un vaccin, cela ne se négocie pas. La radicalité est dans le tout ou rien. Il n’y a pas de compromis. Les logiques de rupture prospèrent dans un pays qui a perdu une bonne partie de ses instances de médiation. On le voit avec la crise du politique, du syndicalisme, celle des grands mouvements associatifs d’hier, comme la Ligue de l’enseignement qui traverse une passe difficile. Le pouvoir actuel joue ici un rôle dangereux, par exemple lorsqu’il affiche un mépris non dissimulé à l’égard de la CFDT ou qu’il a liquidé l’Observatoire de la laïcité…

Nous serions en train de quitter un modèle social…

Oui, le modèle des Trente Glorieuses est épuisé. Ce n’est pas le mythifier que de dire qu’il permettait de penser simultanément la nation, la République et la société. Il rend l’âme. Et ce qui assurait le traitement politique des demandes sociales, des attentes culturelles, leur remontée vers l’État, est en déliquescence. Restent les extrêmes et le centre, incarné par l’Élysée. La verticalité du pouvoir, et en face l’horizontalité des protestations et des attentes. Une situation qui ne prête pas à l’optimisme, plutôt éloignée de la construction d’un modèle intégré.

Cette horizontalité des luttes signe-t-elle leur impuissance ?

Évidemment. Dans les années 1970, le socioéconomiste Albert Hirschman, dans Bonheur privé, action publique, comparait les évolutions de la société aux oscillations d’un balancier : à certains moments, le tropisme est du côté de l’action publique, à d’autres de celui de la vie personnelle. Nous en sommes là, avec beaucoup de préoccupations individuelles, individualistes, une quête du bonheur privé. Sauf que les gens ne sont pas vraiment heureux. Il s’agit d’un bonheur fragile.

C’est-à-dire ?

Les études d’opinion le montrent. Les personnes sondées disent que ça va plutôt mieux dans leur vie personnelle, mais le stress, l’inquiétude sont terriblement présents. C’est un bonheur privé incertain. Le balancier est plutôt de ce côté, mais dans un contexte où rien de durable ne se profile.

Comment analysez-vous la violence qui s’exprime dans ces luttes ?

Durant quelque trente ans, plus personne n’a défendu l’idée de violence sociale ou politique. Elle était devenue taboue. Or, elle réapparaît, ce qui marque une rupture. Chez les Gilets jaunes, elle est au début externe au mouvement, avec les black blocs qui viennent se greffer dans les manifestations. Puis le mouvement l’épouse, notamment sous l’effet de l’entraînement dans les cortèges, ou de la répression policière… Aux Antilles, aujourd’hui, elle n’est pas extérieure, elle est présente d’emblée dans la rage de l’action, faute d’institutionnalisation du conflit. À défaut de lieux de médiation, la violence s’installe et occupe le terrain.

Propos recueillis par LAURENT GREILSAMER

« La faiblesse des instances de médiation favorise les logiques de rupture »

Michel Wieviorka

Pour le sociologue qui vient de publier Métamorphose ou déchéance : où va la France ?, les revendications sociales ont laissé la place à une vision égoïste des libertés individuelles

Ouvrons les fenêtres !

Louis Chevaillier

Masqué, tout seul, chez moi, je me demande si l’État fait ce qu’il faut. Je ne suis spécialiste de rien, si ce n’est de ma vie. Qu’est-ce que les politiques connaissent de ma vie ?

[Nonisme]

Robert Solé

Le "stéréotype du Français râleur, éternel mécontent" ? Robert Solé, écrivain et journaliste, y oppose un grand non !

Leurs vies sans passe sanitaire

Adeline Percept

La journaliste Adeline Percept a recueilli les témoignages de personnes qui boudent le passe sanitaire et expliquent comment ils parviennent bon gré, mal gré à vivre sans.