« Se concentrer sur l’âge, et non sur l’emploi, est un désastre »

Temps de lecture : 9 minutes

Comment s’est construit le système de retraite français ?

Il a connu plusieurs étapes : les retraites ouvrières et paysannes de 1910, sans obligation d’assurance ; l’assurance vieillesse de 1930, réservée aux ouvriers, avec un plafond de ressources, et sous forme de capitalisation ; les assurances vieillesse des cadres, plus avantageuses, fournies par leurs entreprises… Quant aux fonctionnaires, ils sont les premiers à avoir bénéficié de pensions de retraite versées par l’État. C’est sous Pétain qu’est créée l’allocation aux vieux travailleurs salariés, l’AVTS, avec la loi du 14 mars 1941 qui instaure le régime de la retraite par répartition et le minimum vieillesse.

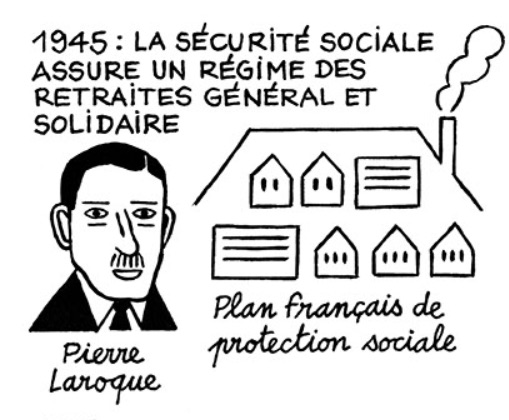

Dans les années d’après-guerre, l’assurance vieillesse est intégrée à la Sécurité sociale, sous l’impulsion de Pierre Laroque, et l’âge normal de la retraite est fixé à 65 ans – 60 ans, même, pour les travailleurs manuels. Le principe de base de la retraite par répartition est qu’aucune génération ne peut se sauver seule. Les bien-portants payent pour les malades, les actifs cotisent pour les personnes âgées. Les vieux sont alors les plus pauvres de la nation, tout près de la misère. Se créeront d’ailleurs une série d’assistances en parallèle de l’assurance vieillesse, comme les bons de charbon, les bons de sucre, qui vont durer jusqu’à la fin des années 1950. On assiste alors à une progression du niveau de vie des vieux, qui commencent à sortir de la pauvreté, au point de rattraper le niveau de vie des actifs dans les années 1990.

Dans les années d’après-guerre, l’assurance vieillesse est intégrée à la Sécurité sociale, sous l’impulsion de Pierre Laroque, et l’âge normal de la retraite est fixé à 65 ans – 60 ans, même, pour les travailleurs manuels. Le principe de base de la retraite par répartition est qu’aucune génération ne peut se sauver seule. Les bien-portants payent pour les malades, les actifs cotisent pour les personnes âgées. Les vieux sont alors les plus pauvres de la nation, tout près de la misère. Se créeront d’ailleurs une série d’assistances en parallèle de l’assurance vieillesse, comme les bons de charbon, les bons de sucre, qui vont durer jusqu’à la fin des années 1950. On assiste alors à une progression du niveau de vie des vieux, qui commencent à sortir de la pauvreté, au point de rattraper le niveau de vie des actifs dans les années 1990.

Quand la retraite est-elle devenue un enjeu de débat et d’opposition politique ?

Elle l’était dès sa création. L’assurance vieillesse et la Sécurité sociale étaient réservées aux salariés du privé. Les cadres ne l’ont rejoint qu’en 1947, après avoir obtenu un régime dédié plus favorable. Les artisans et les commerçants n’en voulaient pas, pour éviter de payer trop de cotisations. Les agriculteurs non plus. Jusqu’à la fin des années 1970, le débat porte donc sur l’unification du système, qui se traduit en réalité par l’instauration progressive d’un système à deux étages, avec l’assistance de base de 1945, et les retraites complémentaires.

Quid du passage à 60 ans ?

Je l’ai suivi de près comme membre du cabinet de Nicole Questiaux, ministre de la Solidarité nationale de 1981 à 1982. J’étais contre cette réforme qui était, à mes yeux, stupide. La France a été la seule à prendre cette orientation – une folie aveugle. À l’époque existaient les préretraites, dans un contexte de chômage élevé. Sous Giscard avaient été instituées la préretraite licenciement, puis la préretraite démission en 1977, financées par l’État. Le discours officiel était de dire : mieux vaut un retraité qu’un chômeur. À ce moment-là, c’étaient les classes creuses de 1914-1918 qui entraient dans cette préretraite à 60 ans.

Le problème est qu’en 1981, la classe d’âge visée était deux fois plus nombreuse à en bénéficier. Après l’élection de Mitterrand, tous les indices sont passés au rouge : on ne pouvait plus payer ces préretraites. Il fallait trouver une solution. Les syndicats, qui avaient réclamé l’abaissement de l’âge de la retraite pendant très longtemps, ont dit qu’ils n’en voulaient plus, car ils souhaitaient garder la préretraite à 100 % du salaire pendant cinq ans. Le tour de passe-passe a été de dire : on ne peut plus payer les préretraites, donc, pour lutter contre le chômage, on va fixer l’âge de la préretraite à 55 ans et abaisser l’âge de la retraite à 60 ans. Les troupes syndicales n’y ont vu que du feu, mais ceux qui ont été mis en retraite avec 70 % de leur salaire ont bien vu la différence.

Quand la question de l’équilibre du système commence-t-elle à se poser ?

Avec le ralentissement de la fécondité et les progrès de la longévité, on observe depuis plusieurs décennies un vieillissement continu de la population. Le poids des retraites a donc logiquement pris de l’ampleur, et avec lui la question de l’équilibre et de la soutenabilité du système. À partir de là s’est imposée l’idée qu’il fallait travailler plus longtemps.

Est-ce le bon raisonnement ?

Il n’y a pas de meilleur rendement pour sauvegarder les retraites que d’avoir moins de pensionnés et plus d’actifs qui cotisent. Jusque-là, le raisonnement est imparable. Le problème, c’est qu’on ne l’a jamais mis en musique. Depuis des décennies, on se contente de répéter qu’il faut travailler plus, on décale l’âge de départ légal sans accompagner ces réformes d’un volet d’emploi des seniors. Résultat : l’âge de départ effectif n’évolue presque pas, et on est obligé de reprendre la réforme tous les cinq ans puisqu’elle ne porte pas ses fruits.

Aujourd’hui, 53 % seulement de ceux qui liquident leur retraite ont un emploi à ce moment-là. Les autres, près de la moitié donc, sont déjà sortis du marché du travail avant d’avoir atteint l’âge requis. Certains sont au chômage, beaucoup sont contraints de toucher les minima sociaux en attendant de pouvoir liquider leur retraite. C’est le cas de nombreux ouvriers, mais pas seulement : 25 % des cadres de plus de cinquante ans se sentent sur un siège éjectable, alors que, compte tenu de l’espérance de vie, la mi-carrière devrait être à 45 ans ! Nous sommes depuis longtemps les derniers de l’OCDE en matière de durée de vie active. Tant que ce constat demeure, les réformes successives sont vouées à l’échec.

Comment prolonger la vie active, alors ?

Il faut mettre en place une véritable politique d’emploi pour les plus de 50 ans, comme l’ont fait les pays nordiques ou l’Allemagne. Cela veut dire convaincre les entreprises de rompre avec cette culture de la sortie précoce qui fait des seniors un problème à gérer, parce qu’ils n’ont pas su garder leurs compétences ou en acquérir de nouvelles, notamment. Les quadras d’aujourd’hui sont les quinquas de demain, il faut donc anticiper la suite de leur carrière pour qu’ils continuent d’être utiles à l’entreprise.

« 53 % seulement de ceux qui liquident leur retraite ont un emploi. Les autres, près de la moitié donc, sont déjà sortis du marché du travail »

Mais il faut également s’interroger sur ce qu’on pourra exiger d’eux, sur des conditions de travail susceptibles de rendre celui-ci plus soutenable et plus désirable ! Si on reste en poste jusqu’à parfois 70 ans en Suède, c’est aussi parce que la qualité du travail y est bien meilleure. Cela se retrouve dans les études de l’OCDE, qui montrent que la prolongation de l’activité des seniors et l’indice de qualité du travail sont fortement corrélés. Cela implique donc des politiques publiques pour créer, comme en Finlande par exemple, des outils de mesure du moral des seniors ou de leurs contributions professionnelles, ce qui permet de convaincre les entreprises de miser sur eux et d’adapter leur management.

Pourquoi n’est-ce pas déjà fait ?

Il y a eu des tentatives. En 2006, on a vu un plan quinquennal d’emploi des seniors, dont la mesure phare était un CDD seniors. Mais l’ensemble était mal conçu, et s’est achevé en 2010 sans être évalué. Et la réforme des retraites menée sous Sarkozy s’est concentrée uniquement sur l’âge, comme celle présentée aujourd’hui. Se concentrer sur l’âge, et non sur l’emploi, c’est un désastre pour les ouvriers, qui sont triplement touchés : ils commencent plus tôt et doivent donc travailler plus longtemps ; ce sont eux qui ont les métiers les plus usants et qui ont le plus de mal à trouver du travail passé 55 ans ; leurs retraites seront mécaniquement dégradées car ils n’auront pas réussi à cotiser suffisamment d’années. La réforme Touraine de 2014 avait au moins le mérite de porter sur le nombre d’annuités cotisées. C’est une approche beaucoup plus équitable, mais qui met plus de temps à porter ses fruits pour les finances publiques.

La notion de retraite et son imaginaire ont-ils évolué au fil des années ?

Au départ, la retraite était vue comme un moyen de soulager les plus vieux, de leur éviter la misère avec quelques années de bonheur modeste. En 1945, l’espérance de vie à la retraite était de trois ans. Aujourd’hui, elle est de vingt-cinq à vingt-huit ans. Donc, progressivement, avec sa généralisation, c’est devenu le moment du repos après une vie de travail, un moment de loisirs, de recherche du bien-être, de nouveaux projets de vie. Mais aujourd’hui, je crois que le sens de ce temps est encore en train d’évoluer, du fait de l’hétérogénéité de nos existences.

C’est-à-dire ?

Jusqu’à la fin du siècle dernier, les parcours de vie étaient assez semblables – on faisait peu ou prou des études courtes, on se mariait et on avait des enfants au même moment, les carrières étaient assez rectilignes. Le critère de l’âge avait donc un véritable sens. Aujourd’hui, les parcours sont extrêmement différents et individualisés, et cette notion d’âge a donc perdu de sa pertinence en matière de politiques publiques. À 60 ans, vous pouvez avoir des individus qui n’en sont pas du tout au même point de leur vie, qui n’ont pas les mêmes attentes, les mêmes besoins, les mêmes conditions de santé. Certains sont usés par la vie, d’autres en pleine forme, certains sont grands-parents, d’autres ont encore des enfants à la maison… C’est pourquoi fixer un âge légal de la retraite n’a plus le même sens aujourd’hui – ce n’est pas un hasard si la Suède et la Finlande ont abandonné cette idée.

La réforme proposée par le candidat Macron en 2017 n’évoquait d’ailleurs pas la relève de l’âge légal…

Non, la réforme de 2017 était une réforme systémique, une réforme universelle visant à établir une assurance retraite du XXIe siècle qui fasse une grande place à la réalité de la mobilité professionnelle. C’était une belle idée, qui a tourné court dès lors qu’on a voulu introduire l’idée d’un âge pivot, défendue par Édouard Philippe. Pourtant, durant sa campagne de 2017, Emmanuel Macron avait affirmé : « Je refuse ce que j’appelle les “réformes paramétriques”, les approches comptables qui rognent les droits sans offrir de nouvelles perspectives. » Six ans plus tard, il semble avoir tourné le dos à cette annonce pour revenir à une logique purement comptable. On ne parle plus que du déficit du système dans les décennies à venir, alors même que le COR, le Conseil d’orientation des retraites, précise bien que les déficits sont très difficiles à prévoir, et que les réformes déjà engagées devraient maintenir l’effort national autour de 14 % du PIB, voire 13 % en 2070.

La question des retraites est depuis plusieurs décennies le point central de l’affrontement politique, à l’Assemblée comme dans la rue. Pourquoi une telle obsession pour cette question ?

Parce que derrière la question des retraites, il y a une opposition entre plusieurs conceptions de la société : comment veut-on répartir les temps de vie ? Quels efforts demande-t-on aux différentes générations ? Comment accompagner nos aînés vers le grand âge ? Ce sont des questions fondamentales, mais dont, en réalité, on ne débat pas, pour se concentrer sur des totems comme l’âge légal, qui ne signifie plus rien. Si on réforme les retraites sans rien changer des conditions d’emploi, on a tout perdu, parce que ce sont des réformes qui ont un coût individuel considérable pour de nombreuses personnes qui risquent d’être plus pauvres demain ! Que faire d’une société qui vieillit ? Voilà la grande question. Pour reprendre les mots d’Emmanuel Macron en 2017, il faut ouvrir des perspectives pour ce destin commun. Aujourd’hui, on en est loin.

Propos recueillis par ÉRIC FOTTORINO & JULIEN BISSON

« Se concentrer sur l’âge, et non sur l’emploi, est un désastre »

Anne-Marie Guillemard

Spécialiste du vieillissement et de la protection sociale, la sociologue Anne-Marie Guillemard décrypte les véritables enjeux d’une réforme globale des politiques publiques relative aux seniors.

[À tout prendre]

Robert Solé

Doit-on dire « Je partirai à la retraite » ou « Je partirai en retraite » ? Le point avec l'écrivain et journaliste Robert Solé.

« J’ai réalisé mon petit rêve… J’ai arrêté de travailler à 45 ans »

Arthur Frayer-Laleix

Enquête du reporter Arthur Frayer-Laleix sur les retraités atypiques, qu’ils soient jeunes et frugalistes ou, au contraire, refusent de cesser leur activité professionnelle, quitte à ne pas être payés.