Repenser l’enseignement du fait colonial

Temps de lecture : 6 minutes

Votre essai Dans la classe de l’homme blanc est une étude de l’enseignement du fait colonial. Comment celui-ci a-t-il évolué ?

Dans ce livre, je fais le constat que le contenu de cet enseignement est passé sous surveillance sociale et politique depuis les années 1990, du fait des débats publics et politiques et de son caractère sensible. Cette vigilance des concepteurs de programme s’est traduite par une forme d’aseptisation de la question coloniale dans les programmes scolaires. Il serait faux en effet de prétendre que le fait colonial n’est pas enseigné, faux également d’y voir un enseignement partisan, et faux tout autant de parler de « tabous », tant les choses sont plus complexes. Un enseignement aseptisé signifie qu’il y a un souci de refroidir un sujet « chaud » en tentant de donner un point de vue équilibré sur les événements. Or, dans l’esprit des rédacteurs de programmes ou des concepteurs de manuels scolaires, l’équilibre est souvent confondu avec la « symétrie ». Ainsi, on va montrer la violence des tortures perpétrées par l’armée française, mais les mettre immédiatement en lien avec celle du FLN. Ce faisant, la vérité historique n’est pas respectée, car on gomme le caractère officiel d’une politique basée sur la torture.

Une autre façon d’aseptiser le sujet est de rendre une question non obligatoire. Par exemple, au collège, on demande de prendre « un exemple au choix » pour étudier la colonisation. Au lycée, on a cantonné les questions les plus chaudes, notamment les enjeux mémoriels, à la spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques. De manière générale, quand un contenu d’enseignement fait l’objet de controverses dans le débat public, on a tendance à le minorer dans les programmes par crainte de mettre les enseignants en difficulté au regard de leur devoir de neutralité, ou bien pour les protéger de supposées réactions trop partisanes de la part des élèves. Je m’interroge beaucoup sur cette stratégie car la logique tendrait à faire l’inverse, à savoir renforcer l’étude de thématiques sensibles afin de pouvoir les mettre à distance, d’objectiver les faits et de redonner un peu de rigueur historique à des débats souvent biaisés.

Pourquoi cet enseignement est-il devenu un enjeu aussi crucial dans le débat public ? Pourquoi est-il aussi scruté, commenté et critiqué ?

Dans les années 1980, la France a connu un basculement important des débats politiques. En pleine crise économique, la question sociale a connu ce que certains sociologues qualifient d’« ethnicisation », c’est-à-dire que les questions identitaires ont progressivement supplanté les débats sur les thématiques sociales. C’est ainsi que la question de l’immigration commence à devenir centrale, notamment dans sa dimension coloniale et postcoloniale. D’un côté, les jeunes générations, souvent nées en France, réclament un traitement égalitaire de la part de la République – c’est l’objet de la Marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983. De l’autre, les discours racistes mobilisent de plus en plus les critères culturels et religieux, en particulier l’appartenance à l’islam, pour fustiger ce qu’ils qualifient de défauts d’intégration. Tout ceci a des échos dans l’Éducation nationale, et les archives que j’ai dépouillées montrent que c’est une vraie préoccupation. Doit-on adapter les programmes à la présence des enfants issus de l’immigration coloniale et postcoloniale ? Et pour cela, enseigner l’histoire de la colonisation et de la décolonisation, de l’immigration, de la Méditerranée ? La question est très débattue, notamment en 1984-1986. Chevènement, alors à la tête du ministère, préfère opter pour une histoire nationale qu’il juge suffisamment intégratrice et ne souhaite pas transiger avec les questions identitaires. Mais, depuis trente ans, la question de l’immigration ne s’est pas apaisée, loin de là, et les mêmes interrogations ne cessent de revenir. Les mémoires coloniales sont devenues des vecteurs de détermination identitaire et sont donc « emmenées » du côté des passions. Tout cela traduit plusieurs choses : d’abord la place occupée par l’histoire dans les débats politiques français, ensuite les difficultés que nous avons à sortir des enjeux identitaires, et enfin l’importance des instrumentalisations politiques du passé, qui brouillent le rapport à la vérité historique.

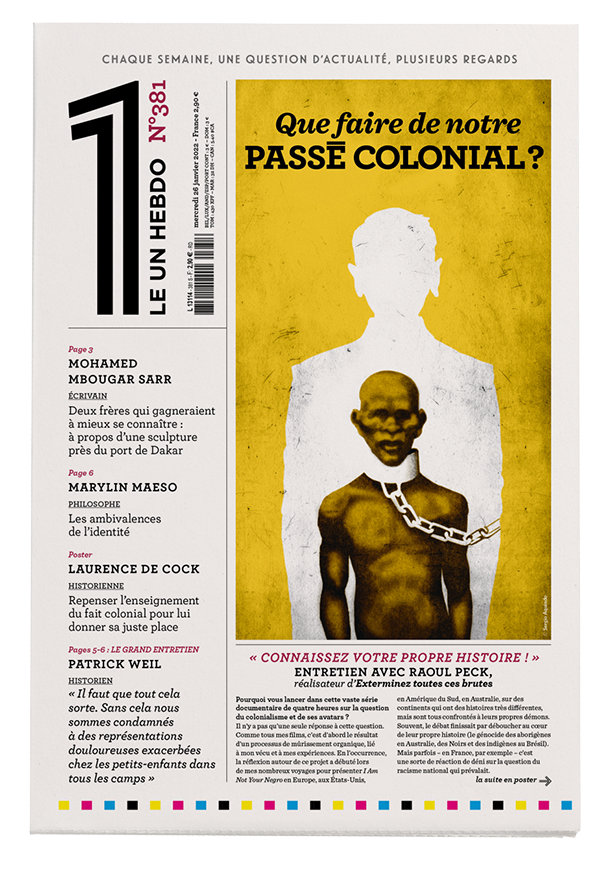

A gauche : Missionnaire et enfants shuars, canton de Gualaquiza, dans le sud de l'Équateur (province de Morona-Santiago), vers 1925-1935. © Instituto nacional de patrimonio cultural. A droite : Conférence et exposition sur l’eugénisme et la santé lors d’une foire publique, Kansas © Courtesy of American philosophical society.

Faut-il faire porter à l’enseignement du fait colonial la responsabilité de panser les blessures nationales ?

Lorsque les contenus d’enseignement passent sous surveillance sociale et politique, cela signifie en effet qu’on leur assigne des finalités autres qu’intellectuelles, et notamment civiques et identitaires. Cela n’est pas nouveau, c’est même inhérent à l’histoire scolaire qui, à la fin du xixe siècle, s’est construite sur l’idée que transmettre le récit national (dans lequel la part du récit colonial était très forte) pouvait aider à fabriquer des Français. C’est en réalité une surévaluation très importante des effets de l’enseignement de l’histoire ; je dirais même que c’est presque une croyance. C’est ainsi qu’on estime qu’enseigner le génocide des Juifs permet de lutter contre l’antisémitisme, et l’histoire des religions contre le racisme. Hélas, la réalité est plus compliquée que cela. En outre, cette perspective confère à l’enseignant d’histoire une responsabilité écrasante, qui le met dans une situation potentiellement intenable. Cela dit, même s’il faut nuancer l’intensité des effets de l’enseignement de l’histoire, la question des programmes n’est pas pour autant anecdotique. Un programme scolaire témoigne de l’importance que les pouvoirs publics accordent à telle ou telle question. De ce point de vue, minorer l’histoire coloniale peut être interprété comme un signe de non-reconnaissance des pages sombres du passé. Or, pour une partie de la population, cette histoire reste douloureuse et il y a une attente. Par exemple, le massacre du 17 octobre 1961 reste dans les mémoires de milliers de familles. Le voir figurer dans un programme ou un manuel scolaire participe donc de leur légitimation par une entrée dans l’histoire transmise. C’est très important. À l’inverse, ressasser, comme le font certains, que la colonisation a surtout eu des effets positifs comme les routes, les écoles ou les hôpitaux, c’est invisibiliser les violences et les drames. L’histoire scolaire joue donc bien un rôle de reconnaissance qu’il ne faut pas négliger.

Comment améliorer cet enseignement aujourd’hui ?

Il y a quelques années, nous avons lancé une enquête en demandant à des élèves de raconter l’histoire de France. Sur les 6 000 récits recueillis, très peu mentionnent l’histoire coloniale. Cela nous a interloqués et je pense qu’il y a plusieurs raisons à cela. Le fait colonial est concentré dans des chapitres à part et n’est pas traité comme un facteur constitutif de la mondialisation. Autrement dit, il est posé à côté du récit officiel. Or, le fait colonial est un événement fondateur dès la fin du xve siècle. Il contribue à expliquer l’enrichissement de l’Europe et la naissance du capitalisme. Il faut donc trouver un moyen de l’intégrer à un grand récit et qu’il devienne un prisme d’observation de la naissance de sociétés inégalitaires ou d’une géopolitique marquée par des dominations et des crimes. Il faut également étudier plus systématiquement les populations indigènes ou autochtones afin d’en finir avec le regard trop européocentré. L’expression « Grandes Découvertes », par exemple, doit disparaître du vocabulaire de l’histoire scolaire. Enfin, il faut vraiment faire de l’histoire, c’est-à-dire restituer les faits, en toute objectivité, à partir des travaux récents des historiens.

Propos recueillis par JULIEN BISSON

« Il manque un récit national qui intègre l’histoire de chacun »

Patrick Weil

« Nous ne connaissons pas assez notre propre histoire. » L’historien Patrick Weil, spécialiste des questions liées à l’identité et aux migrations, revient sur l’important chantier mémoriel et historique qui reste encore à achever.

[Déboulonnages]

Robert Solé

Faire descendre de grands hommes de leur piédestal est considéré par certains comme un moyen de « décoloniser l’espace public ».

Bande de bâtards

Marylin Maeso

Pour la philosophe Marylin Maeso, « l’identité n’est jamais aussi présente, aussi envahissante, que quand elle semble nous échapper et que son délitement, réel ou fantasmé, nous hante ».