« Il manque un récit national qui intègre l’histoire de chacun »

Temps de lecture : 9 minutes

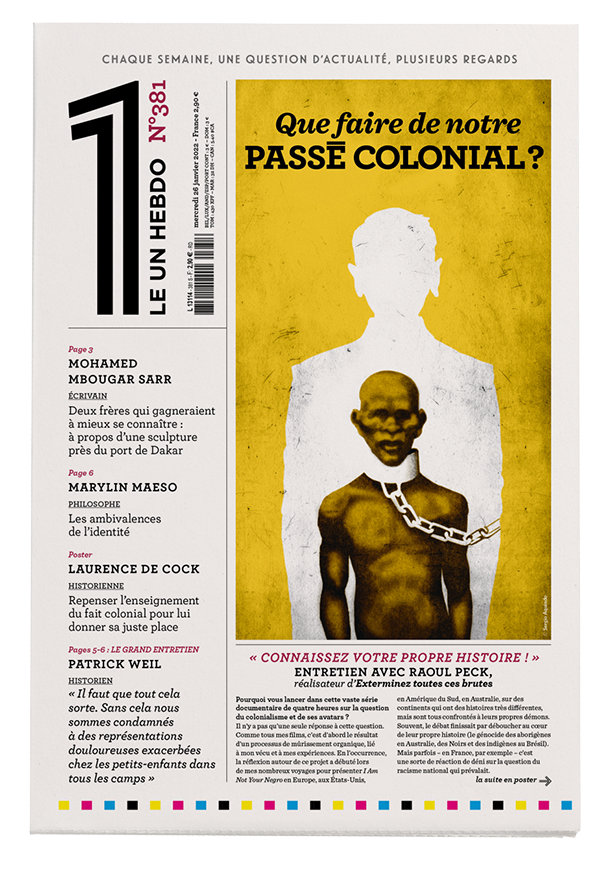

Soixante ans après la signature des accords d’Évian, pourquoi le passé colonial déchire-t-il toujours la société française ?

Après la fin de la guerre d’Algérie se retrouvent en France des colons, ou descendants de colons, des juifs, des harkis – des musulmans ayant combattu pour la France – ainsi que des Algériens. Ils étaient dans des camps opposés pendant les huit ans qu’a duré ce qui fut en réalité une guerre civile (lesdits « musulmans d’Algérie » étaient formellement français avant 1962, dans un statut d’infériorité juridique). Et quel sens donne-t-on à leur présence sur le territoire national après 1962 ? Aucun. Or, les humains ne peuvent pas vivre ensemble sans narration, sans explications sur leur destinée commune. Ce ne sont pas des machines destinées seulement à produire dans des usines ! Pendant des années, ils ont guetté, comme leurs enfants ou leurs petits-enfants après eux, une explication donnée par la République, en vain. Et le seul message qu’ils reçoivent aujourd’hui est celui d’idéologues, souvent radicalisés, dont la seule narration est la poursuite de la guerre civile.

Les lois mémorielles, les gestes symboliques peuvent-ils permettre d’apaiser ces relations ?

Cela ne sert pas à grand-chose, tant que cela ne s’inscrit pas dans un récit plus vaste qui donne du sens à ce qu’on vit et à ce qu’on a vécu. Ce n’est pas limité au fait colonial, bien sûr. Ce que l’on raconte aujourd’hui sur le 14 juillet 1789 est souvent n’importe quoi. Mais les révolutionnaires de 1789 ne sont plus là pour se plaindre des interprétations actuelles. Les témoins et les acteurs de la colonisation, et leurs enfants et petits-enfants à qui ils ont parlé, si. Beaucoup sont encore meurtris par cette histoire. Et cela ne peut pas se régler dans des déjeuners à l’Élysée.

Comment faire alors ?

Il manque un récit national qui intègre l’histoire de chacun. C’est pourtant une histoire de progrès. La France a été le premier pays à abolir l’esclavage, en 1794, le premier à l’inscrire dans son droit comme crime contre l’humanité, punissable de déchéance de nationalité après la deuxième abolition de 1848, rendue indispensable à cause du rétablissement de l’esclavage par Napoléon. Après les colonisations, il y eut les décolonisations. Celle de l’Algérie s’est achevée par une guerre. La France n’a pas eu la même réaction qu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où on a dit : « Pas d’Allemands. » Elle a continué à accueillir des Algériens dans un geste de rupture avec son passé colonial. Ils n’étaient pas devenus des ennemis étrangers, ils étaient d’anciens compatriotes. On n’a pas fait à l’école ce travail de narration nationale. On a fait l’inverse. On a d’abord affecté les enfants issus de ces anciennes colonies à des enseignements de leur langue et de leur culture d’origine, afin de les préparer à un retour éventuel vers le pays de leurs parents. Puis, comme ces enfants sont restés, on a créé un enseignement du fait religieux. Au lieu de leur enseigner l’histoire politique qui expliquait leur présence dans ces classes, et leur appartenance à la nationalité française, on leur a dispensé un cours d’histoire religieuse ! C’était programmer la dissonance et l’incompréhension.

« Au lieu d’enseigner à ces enfants l’histoire politique qui expliquait leur présence dans ces classes, on leur a dispensé un cours d’histoire religieuse ! »

Les élèves de métropole étaient-ils mieux informés ?

Non. Très longtemps, on n’a pas enseigné aux Français de l’Hexagone l’histoire de la France d’outre-mer ou d’outre-Méditerranée. Mais l’école n’est pas seule responsable : quand on fait la loi mémorielle de 2001 qualifiant l’esclavage de crime contre l’humanité, tout le monde a oublié qu’on l’avait déjà qualifié ainsi en 1848 ! Il y a là un dysfonctionnement intellectuel de la République. Cette part de notre histoire nationale qui est la leur, nos compatriotes d’outre-mer en ont ressenti la méconnaissance quand ils sont arrivés dans l’Hexagone ; ils ont eu l’impression d’être dans un pays étranger qui ne savait rien d’eux, alors qu’eux-mêmes avaient appris l’histoire de France. Pourtant, ce n’est pas compliqué de faire de la bien meilleure histoire ! Quand on parle de Napoléon, on peut parler de la défaite de l’expédition de Saint-Domingue et de son immense impact. Et avant cela des colonies à esclaves, de l’appropriation des valeurs de la Révolution par ces mêmes esclaves en révolte pour leur liberté… Mais on ne l’a pas fait jusque très récemment. Tant qu’on ne fait pas ce travail d’inscription de la nation dans son histoire globale, on laisse chacun enfermé dans ses propres représentations.

L’expérience coloniale a été différente selon les territoires. Le traumatisme est-il lui aussi différencié selon l’origine, ou y a-t-il une douleur commune ?

Il y a des histoires et des vécus différents au sein d’un même territoire, chaque expérience individuelle est unique. L’essentiel n’est pas là. Il y a quelques années, je présentais La France et ses étrangers dans un salon du livre au Mans, un jeune homme passe devant mon stand, voit mon livre et me dit : « Je hais la France et les Français ! » Il était pourtant lui-même français. Il ajoute : « Vous ne savez pas ce que les Français ont fait à mes parents. » Il était fils de harkis. Je lui ai dit qu’il était en droit d’être en colère contre le gouvernement d’alors. Mais je lui ai aussi dit la honte qu’avaient ressentie les Français quand ils avaient appris comment les harkis avaient été traités. Tout à coup, il a fait la distinction entre la France et les Français, dont il faisait partie. « C’était la première fois, m’a-t-il dit. Et ça a été un soulagement. » C’était le résultat de l’échange, de la libération de la parole. C’est ce travail qu’il faut mener – j’avais proposé qu’il soit fait au niveau local, au niveau des municipalités, dans les bibliothèques ou les écoles. Qu’on puisse enregistrer les témoignages des anciens, qui vont mourir un jour, dans des lieux neutres, sans usage politique. Il faut que tout cela sorte. Sans cela nous sommes condamnés à des représentations douloureuses exacerbées chez les petits-enfants dans tous les camps, faute de vécu ou de connaissance de la réalité historique.

Seule l’histoire partagée peut réconcilier les mémoires ?

Non, il est absurde de vouloir « réconcilier » les mémoires, elles restent libres d’être ce qu’elles sont, individuelles ou collectives. Mais il faut les confronter au travail historique, aux archives, aux faits avérés. Alors on pourra réduire les erreurs, dissiper les mensonges et les tensions qu’elles entretiennent, et mieux se parler et se comprendre.

Est-ce aussi la solution pour empêcher un usage politique de ces mémoires ? On voit bien comment le débat est aujourd’hui dominé par la confrontation entre ceux qui voient dans le fait colonial le péché majeur de la République et ceux qui dénoncent une attaque antifrançaise…

D’abord, la République n’est pas une personne, il est donc absurde de parler de péché. Il y a eu une entreprise européenne de colonisation, dans laquelle la République française a voulu prendre toute sa place. D’autant plus qu’elle pensait, peut-être hypocritement, comme l’avait déjà dénoncé Clemenceau, y faire œuvre de civilisation. Contrairement à ce que M. Macron a dit, le projet de la colonisation n’était donc pas lui-même un crime contre l’humanité – ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de crimes contre l’humanité dans sa réalisation, au fil des conquêtes et des massacres – en revanche, l’esclavage est par essence un crime contre l’humanité, puisqu’il réduit l’humain à un objet, propriété d’un autre homme. Engagé avec Ferry et tout le lobby colonial dans cette entreprise, le pays entier était loin d’y être favorable. Quand les colonisés venaient en métropole, ils ont joui, par exemple, du droit de vote dans des municipalités de gauche, alors qu’ils n’en bénéficiaient pas dans les colonies. Les oppositions au sein même du pays incarnaient les valeurs de la République et plus tard la solidarité dans la lutte pour les indépendances.

Comment expliquez-vous la persistance aujourd’hui de cet imaginaire colonial, jusque dans le vocabulaire employé – « indigènes de la République » d’un côté, « colonisation » de certains quartiers de l’autre ?

Faute que notre histoire collective ait été faite et transmise, différents groupes qui se sont affrontés en Algérie poursuivent sur le plan du verbe et des représentations la guerre civile que nous avons évoquée ! Ils interprètent tout sous le prisme de leur expérience coloniale. Si vous dites : « Tout ce qui arrive en France, c’est typique de l’indigénat » ou bien c’est le « grand remplacement », c’est de l’idéologie. Vous avez la réponse avant même d’écouter la question. Il n’y a pas de question illégitime. Ce qui l’est, c’est d’y répondre sans examiner les faits. Alors étudions les chiffres de l’immigration, le processus d’intégration. Et pour ce qui est de l’indigénat, constatons qu’il consacrait un statut d’infériorité juridique, au cœur du système colonial. Aujourd’hui, l’égalité en droits est générale, il n’y a plus de statuts différents parmi les citoyens français. Dire que le Code de l’indigénat est le régime qui s’applique aux Français venus d’outre-Méditerranée ou d’outre-mer est donc absurde. Cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas de discriminations en pratique. Dans les contrôles d’identité systématiques tels qu’ils sont ciblés aujourd’hui, il y a un reste de Code de l’indigénat. C’est comme une peine administrative spéciale infligée à des compatriotes de couleur, devant leurs compatriotes, sous le prétexte de la lutte contre la consommation de cannabis. C’est inacceptable.

Vous écrivez, dans Le Sens de la République, que « l’identité de la France, c’est la construction par des générations de Français d’une histoire sociale et politique commune ». Est-ce plus compliqué de construire cette identité commune aujourd’hui, avec des mémoires fragmentées ?

Non, ce n’est pas plus difficile, c’est passionnant ! Il y a toujours, en chaque être humain, une aspiration à la similarité et une aspiration à la différence qui cohabitent. Mais l’essence de la république politique, c’est la recherche du bien commun, c’est l’aspiration au partage et à la communauté politique. Prenons par exemple les débats sémantiques autour de l’opposition entre intégration et assimilation. On oublie trop souvent que l’assimilation n’est pas obligatoirement d’ordre culturel : ceux qui sont victimes de contrôles discriminatoires souhaitent être assimilés, traités dans leurs droits et en pratique comme tout citoyen. Un enfant noir assimilé, c’est un enfant à qui on ne dit pas : « Toi, tu seras sportif ou musicien », mais à qui on offre toute la palette des futurs possibles, comme à n’importe quel enfant. La République ne s’intéresse pas à la culture de ses citoyens, ce n’est pas cela qui forge l’identité républicaine. En réalité, ce n’est pas d’insécurité culturelle dont souffrent les Français, mais d’insécurité historique : nous ne connaissons pas assez notre propre histoire.

Propos recueillis par JULIEN BISSON

Dessin JOCHEN GERNER

« Il manque un récit national qui intègre l’histoire de chacun »

Patrick Weil

« Nous ne connaissons pas assez notre propre histoire. » L’historien Patrick Weil, spécialiste des questions liées à l’identité et aux migrations, revient sur l’important chantier mémoriel et historique qui reste encore à achever.

[Déboulonnages]

Robert Solé

Faire descendre de grands hommes de leur piédestal est considéré par certains comme un moyen de « décoloniser l’espace public ».

Bande de bâtards

Marylin Maeso

Pour la philosophe Marylin Maeso, « l’identité n’est jamais aussi présente, aussi envahissante, que quand elle semble nous échapper et que son délitement, réel ou fantasmé, nous hante ».