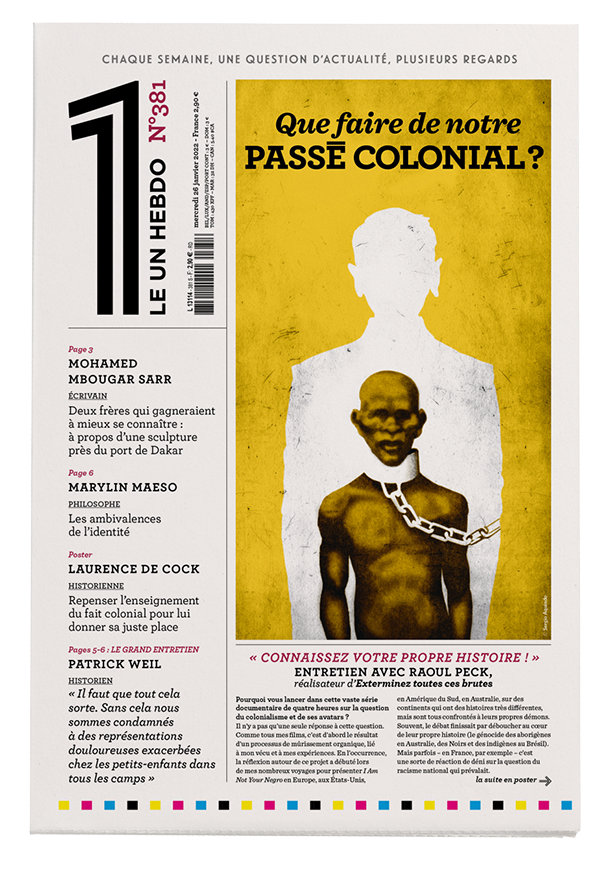

« Nous ne sortirons pas de la douleur coloniale par miracle »

Temps de lecture : 20 minutes

Pourquoi vous lancer dans cette vaste série documentaire de quatre heures sur la question du colonialisme et de ses avatars ?

Il n’y a pas qu’une seule réponse à cette question. Comme tous mes films, c’est d’abord le résultat d’un processus de mûrissement organique, lié à mon vécu et à mes expériences. En l’occurrence, la réflexion autour de ce projet a débuté lors de mes nombreux voyages pour présenter I Am Not Your Negro en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Australie, sur des continents qui ont des histoires très différentes, mais sont tous confrontés à leurs propres démons. Souvent, le débat finissait par déboucher au cœur de leur propre histoire (le génocide des aborigènes en Australie, des Noirs et des indigènes au Brésil). Mais parfois – en France, par exemple – c’est une sorte de réaction de déni sur la question du racisme national qui prévalait.

Un déni en toute bonne conscience, sans faux-semblant ni honte, comme si je décrivais dans le film un état des lieux qui ne les concernait pas, comme si l’esclavage, la violence, les inégalités raciales n’étaient que des problèmes américains. Et cela m’a pris de court, particulièrement ici, parce que James Baldwin n’est pas supposé y être un inconnu, il a passé plus de vingt ans de sa vie dans ce pays. Pourquoi donc ne le comprenait-on pas ? Cela a alimenté ma réflexion sur ma propre place ici, en France, d’où la rédaction de mon texte J’étouffe, que vous aviez publié dans le 1 [no 301, 17 juin 2020]. Il fallait aller plus loin encore dans la discussion. Si Baldwin n’était pas suffisamment clair, il fallait que je mette l’ensemble du dossier sur la table.

Et donc revenir sur l’ensemble de l’histoire du colonialisme ?

Oui, et déconstruire ainsi plus de sept cents ans de domination eurocentrique. Pour qu’on ne puisse pas dire, une fois encore, qu’on ne savait pas. C’est là le cœur du projet d’Exterminez toutes ces brutes. Ce n’est pas d’accuser quiconque, mais d’établir les faits, pour que nous puissions tous parler de la même chose. Moi-même, je n’étais pas obligé de connaître l’histoire de France, des États-Unis, de l’Allemagne. Pourtant, toute ma vie, je n’ai fait que ça. Je me suis instruit, j’ai essayé de comprendre. Et je n’arrive pas à accepter que des gens aient la paresse de le faire et qu’en plus, ils vous donnent des leçons. Donc, avec ce film, j’offre un travail que je n’aurais pas dû avoir à faire. Et je dis : voilà, tout est sur la table, si vous voulez qu’on discute, on discute, si vous ne voulez pas, restez dans votre ignorance. Et vous irez alors au bout de la noirceur, au bout de la torpeur, au bout de la catastrophe, puisque c’est cela qui nous pend au nez à tous. Quelque chose de sombre en ce moment arrive à sa fin, et c’est terrifiant.

Dans Exterminez toutes ces brutes, vous faites le récit des sept derniers siècles non pas de façon chronologique – déroulement plus classique dans le documentaire – mais de façon éclatée, en multipliant les approches et les aller-retours dans le temps. Pourquoi un tel choix narratif ?

Tous mes films sont d’abord des récits. Et qui dit récit, dit forme, dramaturgie, effort pour capter l’attention du spectateur, garder son intérêt, susciter de l’émotion. Toutes ces règles font partie intégrante de mon travail. Et ce travail s’appuie toujours sur une documentation solide. Je ne suis pas chercheur, mais je trouve nécessaire de vulgariser le travail d’autres, pour que ce travail atteigne le plus de monde possible. J’essaie de faire des films qui ne s’adressent pas qu’à une minorité, et surtout pas aux seules personnes qui sont déjà convaincues. J’essaie de créer des œuvres pour la grande majorité, celle qui est parfois aveugle, un peu trop installée dans le statu quo. C’est là qu’il faut aller.

Un condamné à mort sur la chaise électrique à la prison de Sing Sing, New York, États-Unis, vers 1900. photo Adoc-photos

Plusieurs fois dans le documentaire revient cette phrase : « Ce n’est pas le savoir qui nous manque. » Que nous manque-t-il alors pour affronter notre passé ?

Le courage. Le courage de relier les points, de mettre l’ensemble des connaissances en cohérence et d’en tirer les conséquences. Le courage de faire sa propre introspection, aussi bien personnelle que collective. Le courage de questionner sa place dans l’histoire du monde, hors de son petit noyau, de son cocon ou de sa nationalité. Et finalement – et c’est peut-être le plus dur –, le courage de se reconnaître en être humain sans aucune hiérarchie par rapport à quiconque. Et c’est ce courage-là qui manque, parce que cela veut dire se mettre à nu. Cela veut dire mettre de côté toutes les béquilles qu’on s’est construites pendant sa vie entière ou que d’autres ont érigées pour vous protéger, ou vous cacher ce qu’il ne faut pas voir. Comme lorsque certains régimes autoritaires font bâtir à l’occasion d’une commémoration de grandes façades blanches pour cacher les bidonvilles afin que les visiteurs n’en voient pas la laideur. Pensant que ces grands panneaux blancs pourront faire disparaître la saleté, la pauvreté, les plaies vives. C’est ainsi, je crois, qu’une grande partie de l’Europe se pense aujourd’hui comme si le reste n’existait pas, ne devait pas exister. Or « le reste » est devenu le centre entre-temps, et l’Europe glisse de plus en plus vers les marges de l’histoire en devenir. Lorsque j’étais jeune, il était évident pour un écrivain congolais, sénégalais, haïtien de se faire publier à Paris. Cela fait au moins vingt ans que ce n’est plus vraiment le cas.

Missionnaire et enfants shuars, canton de Gualaquiza, dans le sud de l'Équateur (province de Morona-Santiago), vers 1925-1935. photo Instituto nacional de patrimonio cultural

Vous montrez dans le documentaire les ravages des conquêtes européennes à partir du xve siècle. On pourrait vous rétorquer qu’il y avait et qu’il y a eu de la violence, des esclaves, de la domination sur toute la planète et à toutes les époques. Qu’est-ce qui change de façon décisive avec l’irruption de la modernité occidentale ?

On ne peut pas dire : « Il y a toujours eu ceci, il y a toujours eu cela », ce n’est pas vrai. Il n’y a pas « toujours eu » le capitalisme, par exemple. C’est une évolution très claire des modes de production dans une société. Surtout, l’histoire n’est pas faite de répétitions, elle est plutôt semblable à une spirale, avec des avancées et des reculs. Et si le passé est plein de violences et de tueries, cela ne nous empêche pas de les observer pour voir ce qui peut différer. Et en l’occurrence, c’est vrai, avant les croisades, avant ce moment où l’Occident sort de ses frontières habituelles, il y avait effectivement de l’esclavage, mais l’esclavage n’était pas réduit à la couleur de peau. Il y avait des esclaves de tous les peuples possibles, on pouvait être esclave pendant cent ans, puis être dominant cent années plus tard. Il y avait une sorte de fluctuation au gré des conquêtes, au gré des empires, des maladies, des guerres perdues ou des catastrophes climatiques. Il y avait un monde en changement permanent. Avec les croisades, ce moment où l’Occident part à la conquête des routes commerciales arabes, émergent des puissances qui ont la capacité de figer les choses. C’est d’abord l’Église, liée à la couronne d’Espagne, qui impose sa puissance en s’affirmant comme religion unique et exige donc la conversion ou la fuite des citoyens juifs et musulmans, maures. Mais les conversions ne suffisent pas : qui garantit que vous êtes vraiment un bon catholique, comme on dirait aujourd’hui un bon Français ? On commence alors à développer un critère biologique – la limpieza de sangre, la « pureté de sang » – pour hiérarchiser les gens. Et la fixation de ces critères, fondés sur la notion de pureté, va avoir des conséquences politiques terribles, car elle se conjugue au même moment avec le début d’une très grande accumulation de richesses qui va permettre les grandes conquêtes, l’expansion vers d’autres terres, ou grâce à d’autres routes. L’Europe avait déjà une bonne idée de ce à quoi ressemblait la planète, des échanges commerciaux et diplomatiques avaient lieu durant tous les siècles précédents avec la Chine, l’Inde, les côtes africaines. Au Ghana, on échange de l’or ; à São Tomé, on emploie des travailleurs africains pour cultiver le sucre. Avec cette richesse nouvelle, l’Europe s’élance plus loin encore et institue la « théorie de la découverte » : on débarque aux Amériques. Espagnols et Portugais veulent exploiter ces nouveaux territoires, mais les populations indigènes ne survivent pas aux travaux imposés, il faut davantage de bras – ce sera le début de la traite, qui va causer des dégâts incroyables en Afrique, des guerres entre royaumes locaux pour prendre des otages et les vendre, etc. Puis, après le sucre, ce sera le coton, en Amérique du Nord, dont le commerce financera le développement industriel de l’est de l’Angleterre – notamment celui de Manchester, berceau du capitalisme industriel, que je montrais dans Le Jeune Karl Marx… Bref, tout est lié. Il semble insensé de feindre que cela ne vous concerne pas. Il faut pouvoir prendre de la hauteur de vue, six cents à sept cents ans de distance, pour le comprendre et analyser en quoi cette histoire a produit le monde actuel. C’est valable pour tous les génocides également. Dans le film, je cite Sven Lindqvist, qui écrit que « nous voulons que le génocide ait commencé et fini avec le nazisme. C’est plus réconfortant ainsi ».

D’autant qu’à cette réalité matérielle correspond une production théorique et intellectuelle qui justifie l’ensemble, notamment les pires théories racistes…

Absolument. Et ce qui est incroyable, c’est que cette pseudoscience sur la hiérarchisation des races est élaborée à la fin du xixe siècle, donc très tard. Le crime de génocide était déjà là, même si le mot fut inventé en 1943 seulement, par Raphaël Lemkin. La traite est officiellement interdite, mais continue clandestinement. Ces idées vont donc servir à théoriser la colonisation, nourries par des anthropologues comme Friedrich Ratzel ou Charles Darwin, dont on détournera les découvertes en les interprétant de manière abusive.

Baldwin disait que les Américains auraient voulu que Birmingham, cœur de la ségrégation raciale, soit sur Mars, pour oublier que cela se passait chez eux. Avons-nous le même problème ? L’histoire que vous racontez dans Exterminez toutes ces brutes, est-ce aussi une histoire française ?

C’est une histoire de l’Europe, en tout cas, France incluse. Charge à la France de prendre sa part du fardeau… Il faut briser l’illusion de cette dualité entre « vieille Europe » et « Nouveau Monde ». C’est le même monde, les mêmes peuples, il n’y a donc pas de rupture de l’histoire qui exonérerait l’Europe des crimes de l’esclavagisme américain, entre autres. La France y a sa part, comme l’Angleterre et les autres puissances européennes, à des degrés divers ; elle fait partie des principaux pays colonisateurs, des grandes puissances de l’époque. Là encore, tout est lié : si l’Europe se jette sur l’Afrique au xixe siècle, c’est parce qu’elle ne profite plus du travail des esclaves et ne tire plus de ressources des Amériques, qui viennent de gagner leur indépendance. Y compris Haïti, qui devient indépendante en 1804 (!) et qui fournissait, avant la Révolution française, un tiers des revenus du commerce extérieur de la France. Alors, on perpétue le travail forcé en Afrique, on invente les coolies en Asie, on investit l’Océanie… C’est une histoire complexe, mais dont les fils se ressemblent : l’intérêt économique et la puissance de feu. Ensemble, ils ont permis la longue domination des puissances européennes, puis plus tard, de l’Amérique du Nord.

Conférence et exposition sur l'eugénisme et la santé lors d'une foire publique, Kansas, vers 1925. photo Courtesy of American philosophical society

La France a-t-elle un rapport particulier à son passé colonial ?

La France n’est plus une grande puissance et n’a pas, n’a plus les moyens de dicter ce qu’elle veut sur la planète. Elle peut trouver des alliés, elle peut répondre à certains conflits dont elle se pense partie prenante, mais seulement jusqu’à un certain point. Même l’arme nucléaire reste une dissuasion, tout au plus. Cette puissance n’existe donc plus, mais l’idée demeure. L’attitude – ou habitude – impériale continue. Une attitude qui se transforme parfois en paternalisme ou en arrogance, et celle-ci est d’autant plus vindicative qu’elle n’est plus basée sur une réalité. C’est presque un cas psychologique : moins l’assurance d’une position paraît forte, et plus on s’y arcboute.

Le souvenir du passé colonial viendrait donc flatter la nostalgie de la puissance de cet empire perdu ?

Je ne sais pas si ça peut la flatter, parce que la réalité, elle, avance, se transforme. Elle n’attend pas. En revanche, cette nostalgie place un certain nombre de gens dans une logique de surenchère sur le sujet – sans citer personne. Ils assènent de fausses vérités sur le passé, la place que le pays occupe dans le monde. Le problème, c’est que l’état du débat leur permet d’avoir une audience. Chacun avance ses opinions, sans réelle envie d’enrichir l’autre, de s’enrichir soi. Il n’y a plus que des fronts très personnalisés. Comme s’il s’agissait de défendre sans cesse son honneur perdu, sa dignité bafouée. On est dans une hystérie totale. Et on a envie de dire que beaucoup de gens, voire toute une population, devraient être en thérapie ! Les gens sont à cran. N’importe quelle discussion devient une histoire de vie ou de mort.

Pourquoi justement le sujet du passé colonial est-il si propice à cette hystérie ? On se souvient des débats très vifs qu’avait provoqués le candidat Macron quand il avait qualifié la colonisation de « crime contre l’humanité »…

On vit dans des sociétés qui ont de plus en plus de mal à s’analyser, qui ont de plus en plus de mal à prendre leur part d’histoire, à assumer les dérives qui ont eu lieu en leur nom, parce que beaucoup de gens se sentent fragilisés dans leur personne, dans leur histoire, dans leur existence, dans leur philosophie. Et quand on est affaibli, on réagit beaucoup plus violemment. Mais on aurait tort de prendre les critiques du passé colonial comme l’origine de cette faiblesse ! Elle est le résultat d’un processus beaucoup plus long, que j’avais essayé de montrer déjà dans Le Profit et rien d’autre, une succession de crises depuis les années 1970 qui ont conduit à la fracturation des sociétés, à la rationalisation des systèmes, au primat du capital, au délitement des services publics au nom de l’efficacité… Alors on cherche des explications dans l’actualité récente, on accuse le président précédent, ou les minorités, sans vouloir comprendre que nous vivons les conséquences d’un processus de plusieurs décennies. Cela revient à laisser le champ libre aux populistes, aux explications faciles de problèmes complexes, à la rhétorique du « eux contre nous ». Même lorsque le candidat Hollande établit le bon diagnostic dans son discours du Bourget du 22 janvier 2012, il sait déjà, comme le personnage inspiré de lui dans ma série L’École du pouvoir, qu’il n’aura pas les moyens d’imposer les remèdes. Aucun politique, de droite comme de gauche, ne le peut dans une société divisée, clivée. Mais aucun ne l’avouera. Un président est élu pour cinq ans, mais toute politique sérieuse et viable demande dix, vingt, trente ans. Donc on improvise au gré des attaques ou des catastrophes.

Le fantasme du « eux contre nous » apparaît dans le film, quand le personnage blanc joué par Josh Hartnett voit un groupe d’hommes noirs le cerner de façon menaçante…

Absolument ! Et le plus absurde, c’est que c’est son cauchemar, c’est dans sa tête. C’est lui qui craint cela, mais ça n’a rien à voir avec la réalité.

Pourquoi ce cauchemar, justement, poursuit-il une partie de l’Europe ?

Ça, ce n’est pas à moi d’y répondre. C’est quelque chose que j’ai appris en lisant les mots de Baldwin : « Les Blancs doivent chercher à comprendre pourquoi il leur était nécessaire de créer le nègre, parce que je ne suis pas un nègre, je suis un homme, mais si vous pensez que je suis un nègre, c’est que vous avez besoin de le penser. » Si vous persévérez à vouloir voir en moi quelque chose que je ne suis pas, cela devient votre problème, votre folie. Et je ne peux pas être responsable de votre folie. C’est aussi en ce sens que j’avais écrit J’étouffe. J’ai pris du temps pour vous parler parce que je vous devais bien cela, parce que j’ai une relation profonde avec la France. Mais je ne peux pas faire plus. S’il y a une chose que le travail sur ce film m’a confirmée, c’est qu’il y a un moment où la bataille au quotidien n’a plus de sens. Et où il faut prendre de la distance. C’est-à-dire que l’histoire en marche ne peut être une histoire individuelle. On mène cette bataille certes, en tant qu’intellectuel, qu’historien ou q artiste, etc. Mais, à un moment donné, c’est au reste du monde, à tout le monde de prendre ses responsabilités. Si ça ne devient pas une affaire collective, on ne s’en sortira pas.

Dans le documentaire, vous affirmez : « Ceux qui cherchent une fin heureuse à l’histoire, une rédemption, une réconciliation, chercheront en vain. » Est-ce à dire que nous ne pourrons jamais nous débarrasser des fantômes du colonialisme ?

Cette phrase, c’est une réponse à ceux qui entretiennent le fantasme qu’ils peuvent gagner sur toute la ligne, tout le temps et pour toujours et qu’à la fin tout ira bien. Qu’en s’accrochant jusqu’au bout à leurs certitudes, à leurs illusions, ils pourront l’emporter. Mais c’est une lubie. Cela n’existe pas. Si vous cherchez, comme parent, à protéger votre enfant de tout, des chutes, des accidents, des maladies, vous ne le préparerez pas à la vie. Croire que la vie peut rester pure, protégée de tout, c’est oublier que la vie est diverse, avec ses hauts et ses bas. Donc croire qu’il y aura un moment de rédemption, où tout le monde sera heureux et ensemble chantera Kumbaya, c’est oublier la réalité de l’histoire. Vous ne pouvez pas rester à l’abri de l’histoire, dans une niche de bienheureux – la pandémie nous l’a bien rappelé. Plus nous sommes connectés, plus le pré carré se rétrécit, et ce qui se passe en Chine, en Afrique du Sud ou ailleurs nous concerne forcément. Donc, il ne sert à rien de croire qu’on peut rester à l’écart, cultiver une vision du monde unique sans rien savoir du reste du monde. C’est suicidaire ! Les sociétés occidentales ont réussi à établir une certaine paix en leur sein, un certain bien-être. Mais si elles se trouvent en ce moment dans une telle période de crise, c’est aussi parce qu’elles n’ont pas su affronter leurs contradictions. Si l’intelligence, capable d’envoyer des hommes dans l’espace, n’est pas capable de créer les conditions pour que tous ses membres puissent vivre de façon décente, si le fossé continue de se creuser entre ceux qui vivent dans la pauvreté et ceux qui accumulent une richesse immense à ne plus savoir qu’en faire, si on n’est pas capable de résoudre cela, alors il n’y a pas d’avenir, en tout cas, pas d’avenir en paix. Je le rappelle dans le film, j’ai longtemps vécu en Allemagne. Pas un seul jour je n’ai oublié ce qui s’y était passé. C’est un puissant rappel. L’Allemagne n’était ni un pays « sauvage », ni « archaïque », ni « barbare », au fin fond d’un continent mystérieux. Non, c’était la région la plus sophistiquée d’Europe, un pays riche de musiciens, d’artistes, de savants, de philosophes… Et pourtant, ils ont mis en place une machine de mort. Et l’Europe a regardé. L’Europe a regardé, croyant que ça allait passer, peut-être même, pour certains qu’on pouvait s’en accommoder. Ça ne date pas d’il y a deux siècles. C’est ce qui est stupéfiant, car ça n’appartient pas au passé, mais au présent de ce continent. L’Europe se croit à l’abri de la barbarie. Mais, moi, j’ai vécu dans des pays de dictature, j’ai vu des gens mourir, j’ai vu des gens lynchés, j’ai vu la violence des uns envers les autres. Et ce que j’ai vu, je l’ai vu dans des pays pauvres comme dans des pays riches. Quand un policier étrangle un être humain pendant plus de huit minutes sur le béton, ce n’est pas dans un pays dit barbare ! Et pourtant Derek Chauvin, le meurtrier de George Floyd, l’a fait en toute tranquillité. Certes, il a été condamné, mais le fait existe. À partir de ce constat, quelles sont les leçons de civilisation qu’on veut donner au reste du monde ? Un peu de modestie serait louable. Fiers quand nous sommes capables d’envoyer des gens dans l’espace, mais humbles devant les catastrophes que nous savons aussi provoquer.

Cela implique d’avoir la volonté d’affronter son histoire ?

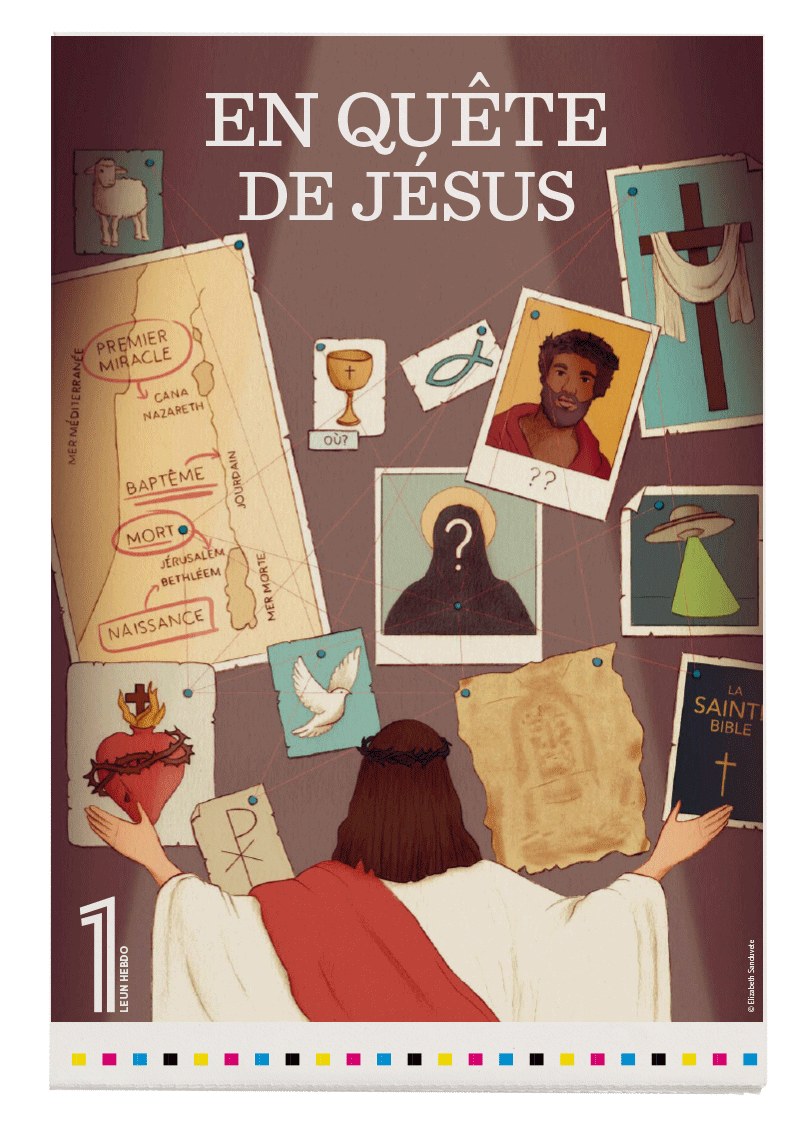

Bien sûr, c’est une condition sine qua non. Mais il faut déjà se donner la peine de connaître son histoire. Je n’ai pas attendu d’écrire mon premier livre pour savoir qu’il y avait des indigènes en Haïti. On m’a raconté l’histoire de la reine des Arawaks, on savait ce qui s’est passé quand Colomb est arrivé, je savais l’histoire de mon pays par rapport à la colonisation française, que Napoléon voulait rétablir l’esclavage, que Toussaint Louverture, père fondateur de la nation haïtienne, est mort dans une prison en France, au fort de Joux. Et je me rendais compte qu’on n’en parlait jamais en France. Je suis allé jusqu’au bac, et pas une fois on n’a parlé d’Haïti, alors même qu’Haïti a changé la France, que la France ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans Haïti. Il ne s’agit pas pour moi de réclamer de quelconques excuses, mais de dire aux gens : connaissez votre propre histoire ! Parce que si vous ne la connaissez pas, vous ne saurez jamais qui vous êtes. La question du courage, elle, vient dans un second temps : une fois qu’on connaît cette histoire, qu’est-ce qu’on en fait ? On peut simplement dire : « Pardon, on s’est trompés, passons à autre chose. » Ou on peut oser reconnaître qu’on en profite encore aujourd’hui, parce qu’on est du « bon côté » de l’histoire, qu’on est né avec la bonne couleur de peau, dans le bon pays, dans la bonne classe sociale. Le courage, ce n’est pas de dire que l’histoire a bien eu lieu, c’est de savoir en tirer les conséquences, dans sa façon de vivre, de travailler ou de voter.

Que répondez-vous alors à ceux qui disent : je ne suis pas responsable des injustices commises par mes ancêtres il y a deux cents ans ?

Il n’y a aucune histoire sans conséquences. Nous sommes tous debout sur les épaules de tous ceux qui ont vécu avant nous. De ce qu’il y a de pire, ou de ce qu’il y a de meilleur. On ne peut arrêter la pendule à une date x et dire que tout ce qu’il y a avant ne nous concerne pas. On ne peut pas choisir la part d’histoire qui nous arrange. Non, il faut accepter toute l’histoire. Donc, arrêtons la compétition des peines et des malheurs, ne cherchons pas à hiérarchiser les douleurs, pas plus qu’il ne faut hiérarchiser les êtres humains, et acceptons l’histoire telle qu’elle est, en cherchant simplement à en comprendre les conséquences concrètes. Vous ne pouvez pas prétendre ne pas être concernés, puisque vous vivez dans cette société, qui est le produit de cette histoire. Il n’y a que ceux qui sont du côté gagnant qui peuvent chercher à l’oublier. Ceux qui la subissent n’ont pas un tel luxe.

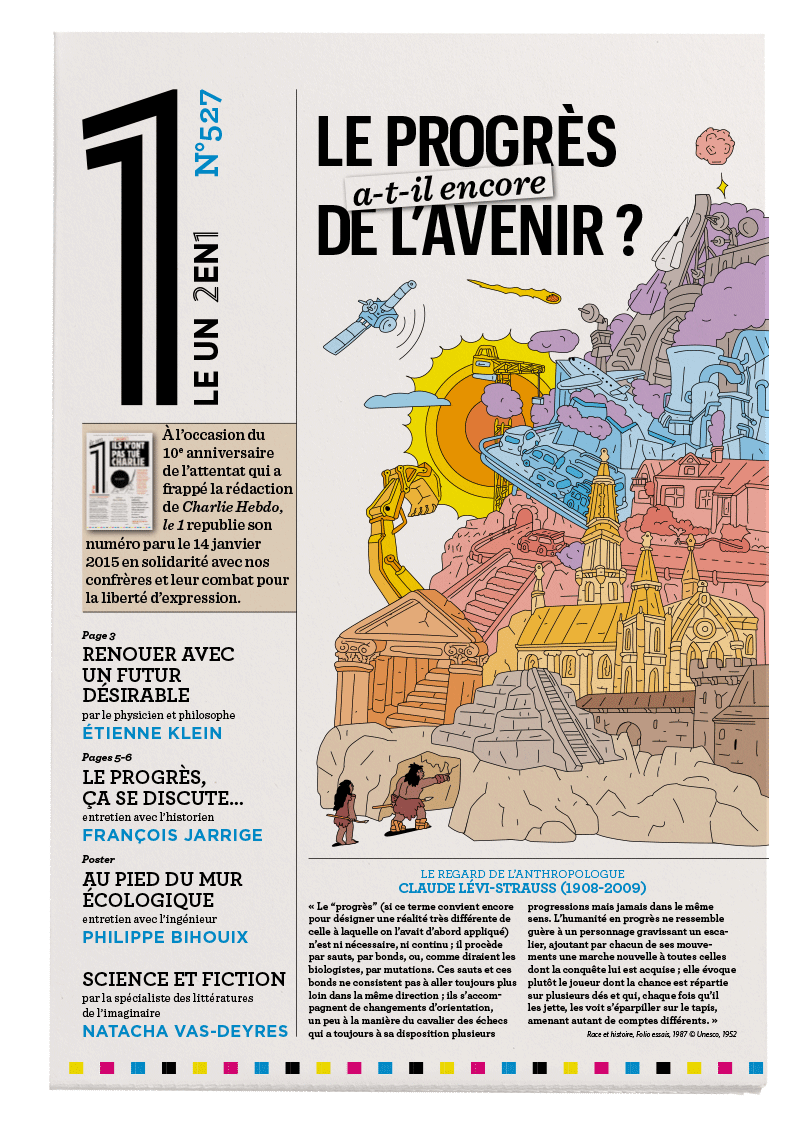

Une société véritablement postcoloniale est-elle possible ?

S’il y a une leçon que je tire de mes années d’engagement, c’est que l’avenir dépendra de ce que nous arriverons à en faire, collectivement. Il n’y a pas de baguette magique, pas d’homme ou de femme providentiels, personne ne descendra du ciel pour sauver qui que ce soit. La chose sera débattue soit autour d’une table, soit sur des barricades, soit dans une énième guerre, c’est là l’histoire de l’humanité. Les moments de progrès sont souvent issus, malheureusement, de la violence. Prenez l’exemple de la Révolution française avec son cortège de têtes coupées : en quelques semaines, on est passé d’une société dirigée par un roi de droit divin à une République dont personne n’imaginait auparavant l’existence. Et on pourrait répéter les exemples semblables de tous les grands basculements. Ce qu’on aurait pu espérer, c’est qu’avec l’évolution des techniques et des savoirs, on trouverait des formes moins violentes pour provoquer le changement. Et il est triste que ce ne soit pas le cas. Il faut encore descendre dans la rue, construire des barricades, organiser la lutte et la confrontation pour acquérir ou sauvegarder ses droits.

« L’eau ne tombera plus / Il me reste le feu… », écrivait James Baldwin dans La prochaine fois, le feu. Il n’y a pas d’autre alternative ?

Le combat, en tout cas, est toujours nécessaire. Le sociologue Immanuel Wallerstein avertit avec pertinence dans mon film Le Profit et rien d’autre, tourné en 2000, que l’une des grandes erreurs de la gauche a toujours été de croire que la victoire finale était certaine. Non, la victoire n’est pas certaine et c’est une leçon à retenir. La victoire, ou en tout cas l’avenir, sera ce que nous aurons réussi à en faire. Nous ne sortirons pas de la douleur coloniale par miracle. Nous ne panserons pas les douleurs des génocides par le déni, nous ne réduirons pas les inégalités entre l’appauvrissement de la majorité et l’enrichissement concentré d’une super minorité en culpabilisant les plus défavorisés. Donc, il faut échanger, persuader, créer des consensus, constituer des majorités suffisantes pour faire pencher la balance. Il n’y a pas de sens de l’histoire qui irait nécessairement vers une société apaisée. Cet apaisement est à créer. Et je ne suis pas certain que les prochaines élections puissent permettre son avènement…

Propos recueillis par JULIEN BISSON

« Il manque un récit national qui intègre l’histoire de chacun »

Patrick Weil

« Nous ne connaissons pas assez notre propre histoire. » L’historien Patrick Weil, spécialiste des questions liées à l’identité et aux migrations, revient sur l’important chantier mémoriel et historique qui reste encore à achever.

[Déboulonnages]

Robert Solé

Faire descendre de grands hommes de leur piédestal est considéré par certains comme un moyen de « décoloniser l’espace public ».

Bande de bâtards

Marylin Maeso

Pour la philosophe Marylin Maeso, « l’identité n’est jamais aussi présente, aussi envahissante, que quand elle semble nous échapper et que son délitement, réel ou fantasmé, nous hante ».