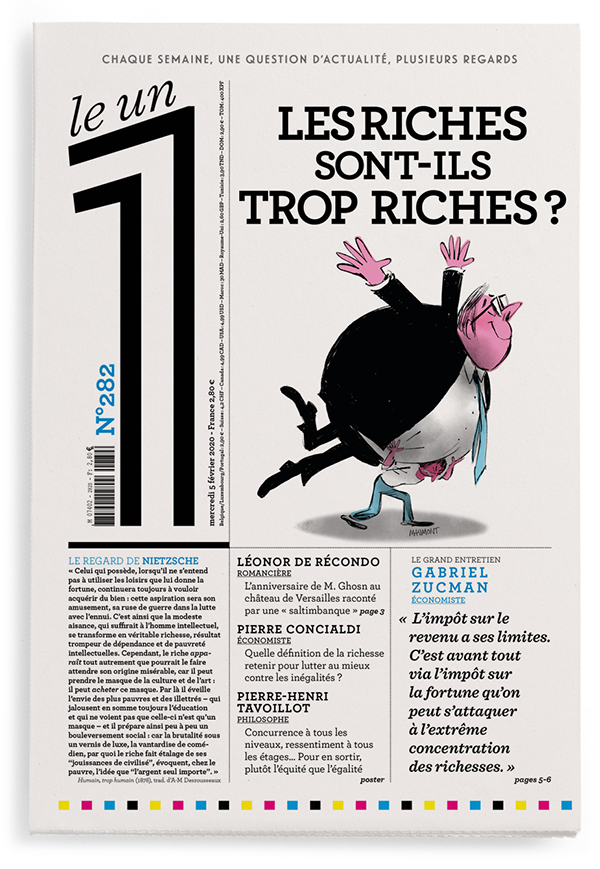

La roue de la fortune

Temps de lecture : 3 minutes

Ils ont le sens du timing. Le 22 janvier, en plein forum de Davos, 171 des plus grandes fortunes mondiales ont publié une tribune cinglante pour réclamer une hausse de leur imposition, mais aussi une lutte plus acharnée contre l’évasion fiscale. Rappelant qu’au moins 8 000 milliards de dollars dorment dans des paradis fiscaux, soit près de 10 % du PIB mondial, les signataires pointent avec lucidité les risques de la concentration extrême des richesses. « Le manque de confiance sociale et un sentiment d’injustice omniprésent diminuent la cohésion démocratique, écrivent-ils. Cette rupture au sein des nations exacerbe les tensions entre les pays. Et la dynamique qui en résulte garantit que la communauté mondiale ne réagira pas de manière adéquate à la catastrophe climatique imminente. Cela sera désastreux pour tout le monde, y compris pour les millionnaires et les milliardaires. Il nous faut agir. Et les impôts sont le meilleur et le seul moyen approprié de garantir un investissement dans les choses dont nos sociétés ont besoin. »

La parution de cette tribune survient à un moment où de plus en plus de voix s’élèvent contre ce que l’économiste Gabriel Zucman appelle « le triomphe de l’injustice ». Car l’explosion des revenus des plus riches n’est pas le simple produit du hasard ou d’une croissance économique vertueuse. Elle est la conséquence d’une politique fiscale décidée, favorable aux plus fortunés, et qui a drastiquement réduit l’imposition du capital au cours des quarante dernières années. Dans la même période, la part du patrimoine détenu par les 0,1 % les plus riches a triplé aux États-Unis, passant de 7 à 20 % – soit autant que celui détenu par les 90 % les plus pauvres. Si la France ne connaît pas le même degré d’inégalité, elle emprunte pourtant un chemin favorable aux ultra-riches. Le magazine Forbes pouvait même annoncer mi-janvier que notre pays comptait à la fois dans ses rangs l’homme (Bernard Arnault) et la femme (Françoise Bettencourt-Meyers) les plus riches du monde, avec 150 milliards d’euros à eux deux…

Ces fortunes extravagantes seraient moins dérangeantes si elles s’accompagnaient d’un déclin général de la pauvreté. Le tableau est, hélas, tout autre, et finit de nourrir le ressentiment contre un État souvent déficient, contraint de prendre à Petit Pierre ce qu’il a rendu à Gros Paul. Alors comment faire marche arrière ? Aux États-Unis, le démocrate Bernie Sanders fait campagne en promettant l’instauration d’un impôt sur les très grandes fortunes et la mise au pas des multinationales, pour mettre fin à un régime aux dérives ploutocratiques – terme venant de Ploutos, le dieu grec de la richesse et de l’abondance. Sa légende vaut d’ailleurs d’être rappelée : fils de Déméter et de Iasion, Ploutos aurait été aveuglé par Zeus lui-même, pour l’empêcher de récompenser seuls les honnêtes gens. Il serait peut-être temps qu’il recouvre la vue. Et nous avec lui.

« L’enjeu est de sortir d’une spirale d’injustice fiscale »

Gabriel Zucman

De qui parle-t-on, quand on parle des riches ?

C’est un terme qui peut se révéler très flou. Pour pouvoir comparer les « riches » de différents pays ou de diff&…

[Jackpot]

Robert Solé

Les médias nous rebattent les oreilles avec les Arnault, les Bettencourt, les Pinault… Ils ne parlent jamais de nous, richards potentiels, qui sommes des millions.

– Vous ?

– O…

Sus à la pauvreté !

Olivier Babeau

Comme l’avait souligné Tocqueville, la France a la passion de l’égalité. Mais, obsédés par l’idée de limiter la fortune des plus riches, nous prenons le problème par le mauvais bout.

Les différences de fortunes entre les plus aisés et les plus pauvres paraissent aujourd’hui vertigineuses.…