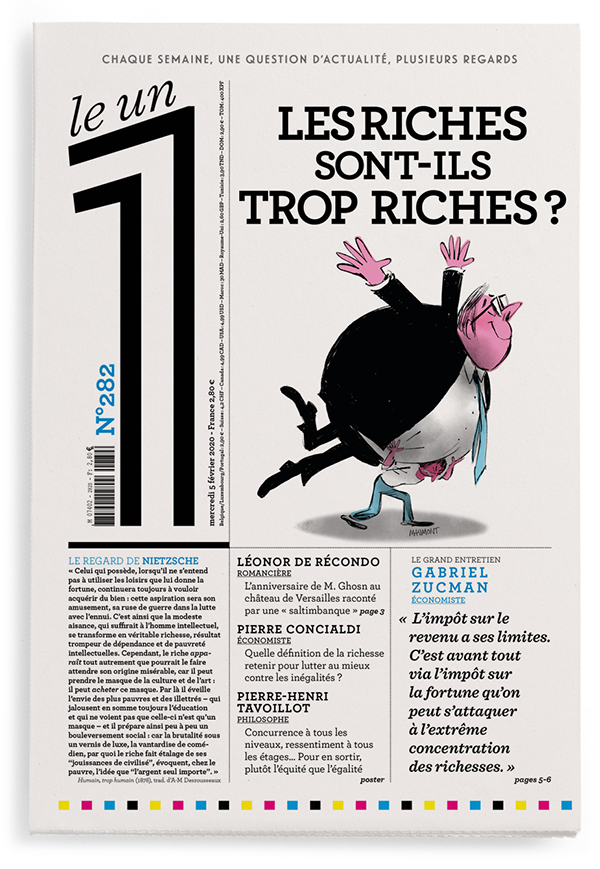

Carlos au pays des merveilles

Temps de lecture : 6 minutes

On commencerait par la perruque, oui c’est ça. On commencerait par la perruque, et à la fin de l’histoire, on l’enlèverait comme si de rien n’était.

L’histoire officielle débute au château de Versailles, quand les invités arrivent. Ils sont escortés, ni calèches ni valets, pas encore, ils sont pour l’instant dans des berlines noires avec chauffeur, et sur leur trente-et-un. Quand la nuit tombe sur ce 9 mars 2014, ils sont à la fois excités et anxieux de ce qui les attend. Les ors, du vin et des mets, et des privilèges qui ne les protègent ni de la vulgarité ni des artifices. Quelques heures en ce château pour se chauffer au miroitement du Roi-Soleil, pour croire à ce conte de fées mis en scène et en bouche, une fois dans leur vie. Argent et entregent.

L’histoire officieuse, la mienne, commence quelques heures auparavant à l’hôtel des Menus-Plaisirs, là où a été votée l’abolition des privilèges, on a du mal à y croire. On est une cinquantaine de danseurs, comédiens, figurants et une quinzaine de musiciens dont moi. On me trouve une robe, dentelles et couleurs pastel, coupe Louis XIV, ajustée à la taille, pigeonnante au décolleté, un peu élimée, maintes fois portée. On me dit qu’elle provient du stock de la Comédie-Française. Versailles et le Français, on se prendrait presque au jeu. Manquent encore le maquillage poudré blanc, rose aux joues, une mouche de velours noir, une « galante », me précise-t-on, sur la pommette. Et puis, le filet sur le crâne avant la perruque haute, blanche, guirlande de boucles sur la nuque, épingles qui scalpent, sourire de rigueur.

On se connaît tous. Ces soirées privées au château, on en fait parfois. Ce n’est jamais gratifiant, ça ne rapporte pas beaucoup et, comme jadis, les saltimbanques attendent des heures avant d’être coiffés, habillés. Une fois prêts, s’entassent dans ma Twingo un garde et deux danseuses en grand costume. On roule tête baissée à cause des perruques. Arrivés au château, on dîne avec les agents de sécurité dans les couloirs du rez-de-chaussée, et puis vers 19 heures, ça commence de bouger, il y a de l’agitation, des appels dans les talkies-walkies.

Lentement surgissent les berlines noires. Ils doivent rêver déjà, ils se préparent depuis longtemps aussi. Certains ont survolé l’océan en jets pour être ce soir-là à Versailles. Grandes heures. Le programme de la soirée est simple.

Le ballet des voitures traverse la cour d’honneur avant de s’arrêter devant la grille dorée, les invités parcourent ensuite la cour royale à pied. Le château brille de toute sa splendeur, le silence s’est posé, les touristes se sont évanouis.

Devant la porte est postée une haie de figurants habillés (déguisés ?) en gardes, lance au pied, provenant du même stock du Français. Les invités en ont plein les mirettes, les robes de soirée caressent le pavé, les chaussures anglaises le battent. On se salue, se reconnaît, baisemain, la bise pour les intimes, quelle joie de se retrouver ! le temps est clément ! il fait un beau froid sec comme on aime !

L’hôte est là avec sa femme, ils sont si heureux de voir leur rêve se réaliser. On ferait une fête au château de Versailles, s’étaient-ils dit, quelque chose de simple, d’élégant, surtout pas vulgaire. On demanderait à ce grand chef pour le dîner. Oui, comment s’appelle-t-il déjà ? tu sais celui grisonnant avec de petites lunettes rondes ? Il viendrait préparer quelque chose de simple aussi, mais d’excellent.

Carlos Ghosn et la femme s’étaient pris à rêver.

Maintenant, ils y sont.

Et nous avec eux, d’autres figurants accueillent les invités à l’intérieur du château et les guident à travers les salles. Les danseurs, qui s’exécuteront pendant le repas, sont là. Leurs tenues font de l’effet, l’agrément des plumes aux coiffures aussi. À cette heure crépusculaire, quand ils se promènent dans la galerie des Glaces, ça n’a plus du tout l’air élimé.

Le rêve prend corps de danseuse.

Les musiciens sont répartis par petits groupes dans les différents salons que parcourent les invités jusqu’à la galerie des Batailles où est dressée l’immense table pour la centaine d’invités.

Je vais jouer du violon deux fois, d’abord dans un des salons avec flûtiste, claveciniste et chanteuse. Dans le brouhaha des pas, personne ne nous écoute. On nous prend en photo, selfie enregistré, pour dire qu’on y était. Les femmes sont belles, robes de soirée haute couture, brushing parfait, fronts lisses, smoking pour les hommes, champagne à la main. On voit passer un sari et une Japonaise en kimono traditionnel. C’est feutré, c’est chic. Tous semblent impressionnés par la magnificence. Il faut être habitué à la beauté pour s’y mouvoir sans crainte.

Il y aura plus de joie pendant le repas, l’excellence des vins aidant. Le célèbre cuisinier est venu. IPhone à la main, il surveille le travail de ses ouailles dans un couloir adjacent.

En livrée, le dîner est servi.

Exclamation générale à la vue des pièces montées. C’est le moment où je joue avec les danseurs, le tableau que nous formons est plutôt charmant.

Les invités enivrés iront ensuite s’éblouir du feu d’artifice tiré depuis les jardins et admiré depuis les fenêtres de la galerie de Glaces. Des photos encore, autant de souvenirs.

Et puis à minuit, tout ce petit monde sera mis dehors, gentiment, citrouille oblige.

À l’hôtel des Menus-Plaisirs, j’enlève ma perruque, je rends le costume. On me tend ma fiche de paie, 201 euros net.

« L’enjeu est de sortir d’une spirale d’injustice fiscale »

Gabriel Zucman

De qui parle-t-on, quand on parle des riches ?

C’est un terme qui peut se révéler très flou. Pour pouvoir comparer les « riches » de différents pays ou de diff&…

[Jackpot]

Robert Solé

Les médias nous rebattent les oreilles avec les Arnault, les Bettencourt, les Pinault… Ils ne parlent jamais de nous, richards potentiels, qui sommes des millions.

– Vous ?

– O…

Sus à la pauvreté !

Olivier Babeau

Comme l’avait souligné Tocqueville, la France a la passion de l’égalité. Mais, obsédés par l’idée de limiter la fortune des plus riches, nous prenons le problème par le mauvais bout.

Les différences de fortunes entre les plus aisés et les plus pauvres paraissent aujourd’hui vertigineuses.…