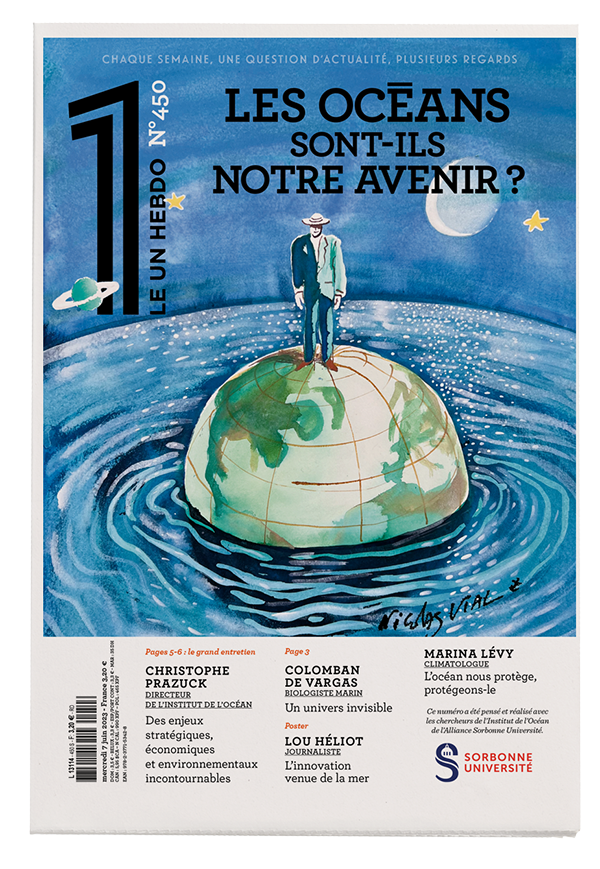

Protéger la biodiversité marine : « On brûle le livre du vivant sans même l’avoir lu »

Temps de lecture : 9 minutes

La scène se déroule sur le littoral australien, sous les yeux ébahis de scientifiques : une femelle dauphin enseigne à son petit comment se saisir d’une éponge de mer pour frotter le fond de l’océan. L’apprenti pêcheur peut ainsi dénicher des poissons plats sans se blesser sur les coquillages ou les rochers. « C’est magnifique : non seulement ces cétacés se servent d’un outil, mais on trouve au même endroit d’autres lignées de dauphins qui ne savent pas l’utiliser ! » s’émerveille Jean-Luc Jung, professeur au Muséum national d’Histoire naturelle. Lui-même étudie plusieurs mammifères marins, comme les grands dauphins de la mer d’Iroise, en Bretagne. Les analyses ADN permettent de s’assurer que les cétacés se reproduisent en dehors de leurs groupes d’appartenance, ce qui préserve leur variété génétique.

Une diversité vertigineuse

Ces recherches sur les cétacés préférés des enfants ne sont qu’une goutte d’eau dans l’océan de ce qui nous échappe en matière de biodiversité marine… tant du point de vue de sa connaissance que de sa préservation. En mer comme sur terre, les scientifiques distinguent trois composantes de la biodiversité – et chacune a de quoi donner le vertige. Tout d’abord, l’infinie variété des espèces, des minuscules diatomées qui composent le phytoplancton à la baleine bleue qui peut atteindre 30 mètres de long. Viennent ensuite les variations génétiques d’un individu à l’autre, au sein de la même espèce. Et enfin la richesse des écosystèmes : un gouffre sépare les chaudes plages du Cap-Vert et les profondeurs glacées de l’Antarctique. D’après un adage, on connaîtrait mieux la surface de la Lune que celle des grands fonds marins.

« En quarante ans d’exploration, on a seulement donné quelques coups de cuillère un peu partout. Des écosystèmes entiers sont inaccessibles », confirme Sarah Samadi, biologiste de l’évolution au Muséum et qui travaille beaucoup dans le Pacifique. Il a par exemple fallu attendre les années 1970 pour découvrir des organismes capables de tirer leur énergie non pas de la lumière, via la photosynthèse, mais de l’hydrogène sulfuré qui s’échappe des abysses à haute température. Ce phénomène, nommé chimiosynthèse, a fasciné les biologistes. Or « ce qu’on ne connaît pas, on ne peut pas le protéger. L’ignorance est la plus grande menace qui pèse sur l’océan », martèle la scientifique.

On connaîtrait mieux la surface de la Lune que celle des grands fonds

Les yeux rivés sur son écran d’ordinateur, Thomas Finet est l’un des artisans de cette immense œuvre de description. Étudiant en sciences de la mer à Sorbonne Université, il utilise des méthodes statistiques pour comprendre un pan majeur et encore méconnu de la biodiversité marine : les mixotrophes. Un nom barbare pour désigner les microorganismes qui savent à la fois manger des êtres vivants et réaliser la photosynthèse – à la façon des plantes carnivores.

Les données que mouline Thomas Finet sont tirées d’échantillons des eaux des Bermudes et de Roscoff, en Bretagne, collectés durant des années. Son stage de master 2 vise à décrire les habitudes de ces organismes mixotrophes en fonction de la température de l’eau, de sa salinité, de la présence ou non de nutriments… « Il est probable que le changement climatique va favoriser la présence de ces organismes à l’avenir, expose-t-il. On ne peut pas prévoir l’évolution de la biodiversité marine, et encore moins intervenir, si l’on ignore ce qui la compose. »

Cinq menaces combinées

Pourtant, avant même que les humains aient entraperçu toute sa richesse, cette biodiversité s’effondre. Terre et mer confondues, un million d’espèces sont menacées d’extinction, d’après l’IPBES, le groupe mondial d’experts de la biodiversité. On y trouve un quart des espèces de requins et des raies, la tortue luth ou encore un tiers des récifs coralliens. Si rien n’est fait, ils iront rejoindre les mammouths ou les dodos au rang des êtres vivants effacés de la planète Terre.

« Des collègues disent qu’on est en train de brûler le livre du vivant sans même l’avoir lu, je suis assez d’accord. Dans les océans, des espèces disparaissent et on ne sait même pas qu’on les perd », se désole Jean-Luc Jung.

L’IPBES a identifié cinq grandes « pressions » sur la biodiversité, de la destruction des habitats au changement climatique en passant par les pollutions, les espèces envahissantes et – la plus dévastatrice à ce jour pour les océans – la surexploitation des espèces. « Dans l’Atlantique nord-est, la situation s’est améliorée, mais 30 % des stocks de poissons restent surpêchés. En Méditerranée, on atteint les 80 %, c’est terrible », s’alarme Augustin Lafond, scientifique des données pour l’association Bloom.

Une des causes de cet effondrement massif : les techniques de pêche industrielle, comme le chalutage en eau profonde, qui consiste à racler les fonds marins avec d’immenses filets. Ceux-ci piègent indifféremment algues ou crustacés protégés, poissons en période de reproduction ou coraux séculaires. Avec chacun d’eux, c’est une partie du fragile équilibre océanique qui s’effrite.

Contre cette surpêche, les ONG font feu de tout bois : pression sur les supermarchés pour qu’ils ne vendent plus de produits de la mer pêchés au chalut de fond, dénonciation des subventions à la pêche industrielle… « Une pêche durable est possible, avec des navires de petite taille et des engins de pêche dormants comme des casiers, des lignes ou des filets bien utilisés. En plus, cette pratique crée proportionnellement plus d’emplois que les navires-usines », poursuit Augustin Lafond.

connaissez-vous cet autre fléau, la pollution sonore occasionnée par les navires, les sous-marins ou les forages ?

Autre menace pour la biodiversité marine : le changement climatique, qui entraîne vagues de chaleur, acidification et réchauffement des eaux. Sur ce point, la solution s’appelle « diminution drastique des gaz à effet de serre émis par les humains » et l’on sait combien la tâche est ardue.

Viennent ensuite les pollutions. En plus des marées noires qui endeuillent régulièrement les abords des forages pétroliers, il faut compter avec la soupe plastique, ces innombrables déchets flottant entre deux eaux ou s’accumulant sur les fonds océaniques. Mais connaissez-vous cet autre fléau, la pollution sonore occasionnée par les navires, les sous-marins ou les forages ? « Dans l’eau, le son se propage très loin, rappelle Jean-Luc Jung. Or des espèces comme les dauphins, les orques ou les baleines utilisent les fréquences sonores pour chasser, socialiser, se situer… Chaque son émis par les activités humaines perturbe potentiellement une espèce. » D’après Sarah Samadi, ce brouhaha continu désorienterait jusqu’aux petits organismes du fond des mers.

Des chercheurs français proposent une astuce étonnante pour limiter cette pollution : réduire la vitesse des navires. En plus d’atténuer les décibels des moteurs, elle diminuerait les émissions de CO2 des embarcations et réduirait les collisions avec les animaux marins.

Impliquer les populations locales

« La situation n’est pas irrémédiable, on a les outils scientifiques et politiques pour y répondre, assure François Chartier, responsable de la campagne Océans chez Greenpeace. Mieux gérer la pêche, instaurer un moratoire sur l’exploitation minière des fonds marins, organiser le trafic maritime… Il suffit d’avoir la volonté politique. »

Ilena Zanella a enfourché un autre cheval de bataille, complémentaire : impliquer les populations locales dans la conservation. Cette biologiste marine du Costa Rica a cofondé l’ONG Misión Tiburón pour protéger les requins marteaux de son pays. « Malgré les apparences, les requins sont des espèces vulnérables : leur croissance est lente, ils ont peu de petits et leur corps accumule les polluants », rappelle-t-elle.

Le travail de préservation doit se faire de façon inclusive

Son premier réflexe, avec d’autres scientifiques, a été d’étudier le fonctionnement de l’espèce en vue d’identifier les actions pertinentes. Comme les requins étaient souvent retrouvés morts dans les filets, des zones interdites à la pêche ont été instaurées. Et comme les petits avaient pour nurseries des mangroves, ces zones humides où des arbres poussent les pieds dans l’eau salée, ces écosystèmes sont en cours de restauration dans le sud du pays. « Nous plantons de jeunes arbres avec les habitants et surtout les pêcheurs, en les rémunérant, poursuit la jeune femme. Pour nous, les conservationnistes, il est facile de décider qu’il ne faut plus pêcher à tel ou tel endroit, mais si la pêche cesse, il faut proposer des revenus alternatifs. » Grâce au retour des requins-marteaux, certains habitants se lancent aussi dans l’écotourisme, tandis que les militants de Misión Tiburón se sont faits formateurs : ils montrent aux gardes-côtes ou aux fonctionnaires du ministère de la Pêche comment reconnaître les espèces protégées et les tailles minimales de poisson autorisées. « Le travail de préservation doit se faire de façon inclusive, en impliquant tout le monde », conclut la jeune femme.

Ce genre de projets se multiplient un peu partout, financés notamment par le programme des Nations unies pour l’environnement. L’ONG Blue Ventures accompagne par exemple des pêcheurs de Madagascar, d’Indonésie et des Comores dans la définition de leurs propres « zones marines locales » pour mieux gérer les ressources en poulpes.

Un « momentum » qui donne espoir

La grande cause de la biodiversité a connu son heure de gloire en décembre dernier, à Montréal. Rassemblés en grand-messe, l’ensemble des États de l’ONU se sont accordés sur un objectif « 30/30 » : préserver 30 % des écosystèmes d’ici 2030.

En mer, cela prend la forme d’aires marines protégées (AMP). « Lorsque des zones sont effectivement protégées, l’écosystème se rétablit vite, avec un effet de débordement : les poissons et autres se multiplient puis finissent par s’étendre hors des AMP, car ils ne connaissent pas les frontières », décrit François Chartier, de Greenpeace.

La bataille sur les niveaux de protection sera donc cruciale dans les années à venir

Mais nombre d’aires marines n’ont de « protégées » que le nom. En Méditerranée, par exemple, il en existe officiellement des dizaines, disséminées tels des confettis sur la Grande Bleue. Pourtant, celles où la pêche et la capture sont effectivement interdites ne représentent que 0,04 % de la surface marine. Un chercheur du CNRS, Joachim Claudet, a même démontré que le chalutage de fond était pratiqué dans la majorité des AMP européennes, et qu’il y était 40 % plus intense que dans les zones non protégées limitrophes.

La bataille sur les niveaux de protection sera donc cruciale dans les années à venir. Tout comme les moyens déployés pour surveiller ces immensités océaniques. Au-dessus des Terres australes et antarctiques françaises, par exemple, le suivi de 200 albatros équipés de GPS a permis de quantifier l’ampleur de la pêche illégale. « Parmi les radars de bateau que les oiseaux détectaient, 30 % n’étaient pas déclarés dans les bases de données sur la zone, explique Julien Collet, enseignant-chercheur au Centre d’études biologiques du CNRS de Chizé et à l’université de La Rochelle. C’était plus fréquent dans les eaux sud-africaines, qui bénéficient de moins de moyens de surveillance que les eaux françaises. »

Le thon rouge et la baleine à bosse retrouvent des couleurs

Malgré l’ampleur des défis, chez Greenpeace, François Chartier reste optimiste : « Entre la COP de Montréal, le traité sur la haute mer, la demande de moratoire sur l’exploitation minière en eaux profondes, nous vivons un momentum. Qui parlait de la haute mer il y a vingt ans ? »

Dans les années 2000, la pression conjuguée des ONG, des consommateurs et de la réglementation a permis à des espèces menacées comme le thon rouge et les baleines à bosse de retrouver des couleurs. « Quand on gère convenablement des zones marines, la biodiversité revient très vite », se réjouit l’activiste. Reste un défi dérisoire : convaincre le reste de la planète d’agir avant qu’il ne soit trop tard.

« La mondialisation est en réalité une maritimisation du monde »

Christophe Prazuck

Le directeur de l’Institut de l’Océan de l’Alliance Sorbonne Université et ancien amiral Christophe Prazuck fait le point sur les questions stratégiques, économiques et environnementales liées aux espaces maritimes, en soulignant ce qui les rend de plus en plus incontournables.

[Peur bleue]

Robert Solé

Monsieur le rédacteur en chef,

Vous me dites que les océans sont menacés par la surpêche, le réchauffement climatique, l’acidification, le manque d’oxygène… Mais, moi, je les vois terriblement menaçants.

Protéger la biodiversité marine : « On brûle le livre du vivant sans même l’avoir lu »

Hélène Seingier

Une grande enquête de notre journaliste Hélène Seingier sur ce combat pour la vie sous-marine mené par des scientifiques, des activistes et certaines communautés côtières.