Biomimétisme, quand la mer nous inspire

Temps de lecture : 6 minutes

C’est en se promenant sur une plage de Bretagne que le biologiste Franck Zal a résolu un problème qui bloquait les médecins depuis des décennies : celui de l’oxygénation de notre organisme. La solution ? Un simple petit ver vivant dans le sable, l’arénicole. Intrigué par sa capacité à respirer à la fois sous l’eau à marée haute et à l’air libre à marée basse, ce chercheur à Sorbonne Université va en effet découvrir que ce ver vieux de 450 millions d’années contient une molécule capable de transporter une grande quantité d’oxygène – quarante fois plus qu’un globule rouge humain –, une propriété particulièrement précieuse dans le domaine de la greffe d’organe. Le chercheur y voit immédiatement un moyen de pallier la pénurie chronique de sang dans les hôpitaux. Une quinzaine d’années plus tard, ce substitut d’hémoglobine a été utilisé dans plus de 600 greffes et transplantations. « La solution était là, sous nos yeux, depuis toujours, s’extasie le chercheur. Le vivant qui nous entoure résulte de 3,8 milliards d’années d’essais et d’erreurs. C’est un gigantesque laboratoire à ciel ouvert. Il suffit de regarder ! »

Regarder le vivant pour s’en inspirer, c’est tout le principe du « biomimétisme », une approche qui séduit de plus en plus de scientifiques, de chercheurs, mais aussi d’industriels. « Le biomimétisme, ou plus largement la bio-inspiration, consiste à observer et reproduire ce qui, dans le vivant, va nous permettre de repenser quelque chose, que ce soit dans le domaine de la technique, de l’industrie, de l’art ou même de la philosophie », explique Franck Zal. Bien entendu, le principe n’est pas nouveau. Léonard de Vinci, déjà, imitait le fonctionnement des ailes d’oiseau et de chauve-souris lorsqu’il imaginait ses machines volantes. Mais c’est depuis les années 1990 seulement que le biomimétisme a été érigé en véritable principe d’innovation. « Aujourd’hui, nous cherchons dans la nature des solutions à des problématiques contemporaines – écologiques, médicales, énergétiques… – tout en veillant à respecter l’environnement », résume Juliette Verseux, ingénieure en biotechnologie au Centre d’études et d’expertise en biomimétisme (Ceebios).

« Sur les 3,8 milliards d’années d’évolution du vivant, 3,4 milliards se sont déroulées uniquement dans l’eau »

Si les travaux de biomimétisme se sont d’abord concentrés sur la faune et la flore terrestres, plus facilement accessibles, c’est désormais le monde marin qui fascine les chercheurs. « Sur les 3,8 milliards d’années d’évolution du vivant, 3,4 milliards se sont déroulées uniquement dans l’eau, rappelle Nadia Améziane, professeure au Muséum d’Histoire naturelle. C’est là que sont apparues les premières formes de vie ! » Pour cette spécialiste de la chimie marine, l’océan, « de la plus petite molécule aux plus grands écosystèmes, en passant par tous les types d’organismes », représente en effet un potentiel inestimable…

Textile de moule, polymère de crabe et bactéries lumineuses

À l’instar de Franck Zal et de ses vers arénicoles, bon nombre de scientifiques s’inspirent aujourd’hui de la faune et de la flore océaniques pour répondre à des problématiques médicales. « Que ce soit grâce à l’étude des éponges, des mollusques, des algues ou des échinodermes, la biodiversité marine est déjà à l’origine de plus de 25 000 molécules à intérêt pour la pharmacopée, rappelle Nadia Améziane, qui énumère leurs propriétés antivirales, antibiotiques, antifongiques ou anti-inflammatoires. Et une trentaine sont actuellement en phase d’essai clinique. » On a par exemple récemment découvert que le cône, ce redoutable mollusque venimeux capable de paralyser ses proies, contient un antidouleur cent à mille fois plus fort que la morphine, sans effets indésirables, et très facile à synthétiser en laboratoire. Quant aux mollusques et aux algues, ils produisent de puissants adhésifs leur permettant de s’accrocher aux rochers –, des colles à toute épreuve. « Parce qu’ils sont efficaces dans l’eau et dans l’air, et sur toutes sortes de surfaces, ces bioadhésifs représentent une excellente alternative aux colles chirurgicales, souligne Nadia Améziane. Ils ouvrent la voie à toute une gamme de pansements cicatrisants, de fixations de prothèse, ou même à de nouvelles techniques de réparation d’os ! »

Dans l’océan, même les déchets sont précieux

Ces premiers succès ont fait des émules, et ce sont désormais tous les domaines de l’industrie qui vont puiser leur inspiration dans l’océan. Au niveau énergétique d’abord : des entreprises comme Eel Energy ou FinX ont imaginé des hydroliennes et des moteurs de bateau alimentés par des membranes dont les ondulations, calquées sur les mouvements des poissons dans les courants marins, génèrent de l’électricité.

De son côté, Sandra Rey s’est intéressée à la lumière produite dans les fonds marins. « La bioluminescence est un phénomène fascinant. Imaginez seulement : une lumière produite biologiquement ! Et elle est présente naturellement dans 80 % des organismes marins connus. » Avec sa start-up Glowee, Sandra Rey prélève des bactéries vivantes dans les océans, les cultive en laboratoire et les place dans de petits aquariums où elles dispensent une lumière bleu-vert en continu. Aujourd’hui, ces bactéries luminescentes sont testées dans la ville de Rambouillet, où elles servent d’éclairage public nocturne. « Les avantages sont nombreux, s’enthousiasme l’entrepreneuse, car il s’agit d’une ressource quasiment inépuisable. Il suffit en effet d’une simple bouteille d’eau de mer pour pouvoir reproduire ces bactéries à l’infini ! »

Quoique très prometteuses, la plupart de ces inventions en sont encore au stade du prototype

Dans l’océan, même les déchets sont précieux. En Bretagne, l’entreprise Bysco récupère ainsi le byssus, ces petits filaments grâce auxquels les moules s’accrochent aux rochers, pour les transformer en fibres textiles biodégradables, débarrassant au passage les mytiliculteurs de restes encombrants. La chimiste Susana Fernandes a pour sa part fait le pari de recycler les déchets produits par l’industrie de la pêche. Au sein de la chaire Manta qu’elle dirige à l’université de Pau, la chercheuse développe des techniques pour extraire les polymères – des grosses molécules – des carapaces de crustacés ou des écailles de poissons. « Ces polymères organiques vont permettre de produire des biomatériaux, très peu polluants, qui seront à leur tour utilisés comme emballages, cosmétiques, produits biomédicaux… et remplaceront peut-être à terme le plastique ! »

Respecter le cahier des charges du vivant

Quoique très prometteuses, la plupart de ces inventions en sont encore au stade du prototype, rappelle toutefois Nadia Améziane. Beaucoup de temps – et d’argent – sépare en effet l’intuition initiale de la production industrielle. À cela s’ajoute la difficulté à « respecter le cahier des charges du vivant », souligne Juliette Verseux : il est en effet compliqué d’être « aussi vertueux que la nature elle-même, de la construction d’un produit jusqu’à sa dégradation ! » Susana Fernandes, elle, a une « conscience aiguë de sa responsabilité » en tant que scientifique : « Nous devons tout faire pour ne pas reproduire les erreurs du passé et épuiser les ressources marines comme nous avons épuisé les ressources fossiles. »

« Nous devons adopter une approche biomimétique au niveau même de la recherche, et nous comporter comme un grand organisme »

Imiter le vivant, et non le prélever. Pour ce faire, il faudrait privilégier les synthèses en laboratoire. Franck Zal, lui, n’a pas encore pu reproduire la molécule complexe du ver arénicole. Il a opté pour l’élevage, ce qui lui permet de « ne pas toucher à la biodiversité marine ». Susana Fernandes pousse encore plus loin la réflexion : « Non seulement nous développons des matériaux bio-inspirés et durables, mais nous essayons de faire en sorte que toutes les étapes de la vie du produit, de sa fabrication à son éventuelle dégradation, s’inspirent de la nature et soient bioresponsables. » La chimiste souligne à cet égard l’importance de la collaboration entre les différents corps de métier : « Nous devons adopter une approche biomimétique au niveau même de la recherche, et nous comporter comme un grand organisme, propose-t-elle. Un organisme où les sciences du vivant et les sciences humaines, l’industrie et la société civile travailleraient tous ensemble. Car les défis qui nous attendent ne sont pas seulement scientifiques, mais aussi philosophiques et éthiques. »

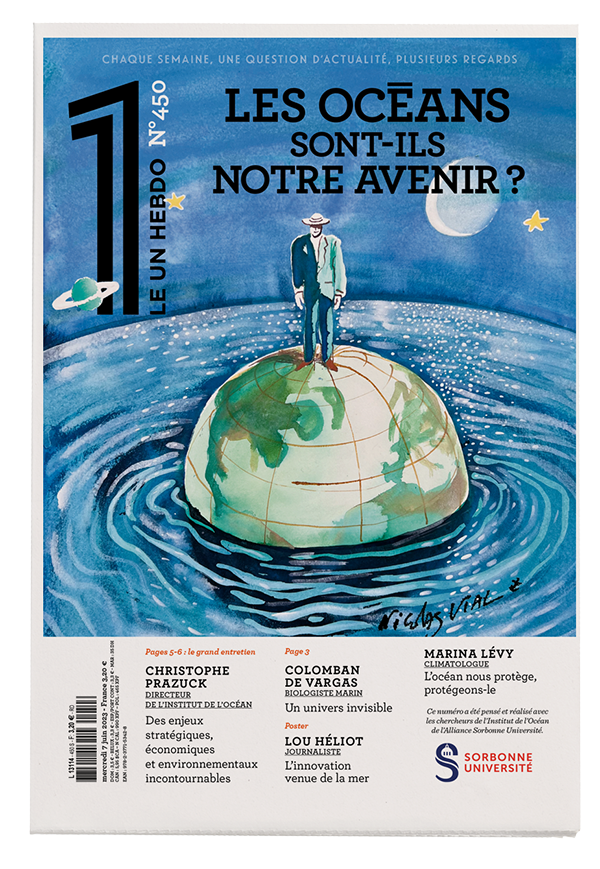

« La mondialisation est en réalité une maritimisation du monde »

Christophe Prazuck

Le directeur de l’Institut de l’Océan de l’Alliance Sorbonne Université et ancien amiral Christophe Prazuck fait le point sur les questions stratégiques, économiques et environnementales liées aux espaces maritimes, en soulignant ce qui les rend de plus en plus incontournables.

[Peur bleue]

Robert Solé

Monsieur le rédacteur en chef,

Vous me dites que les océans sont menacés par la surpêche, le réchauffement climatique, l’acidification, le manque d’oxygène… Mais, moi, je les vois terriblement menaçants.

Protéger la biodiversité marine : « On brûle le livre du vivant sans même l’avoir lu »

Hélène Seingier

Une grande enquête de notre journaliste Hélène Seingier sur ce combat pour la vie sous-marine mené par des scientifiques, des activistes et certaines communautés côtières.