Le choc des légitimités

Temps de lecture : 5 minutes

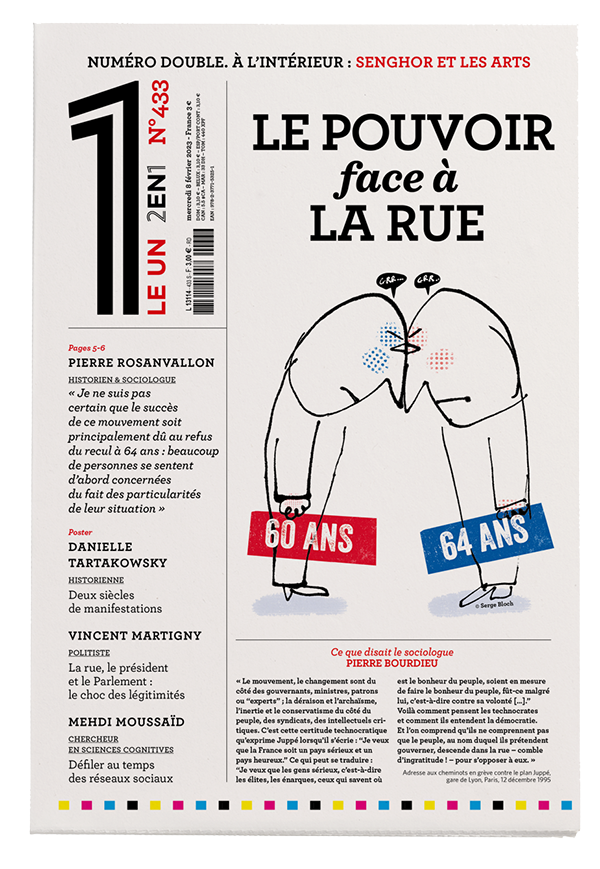

Le mouvement actuel d’opposition à la réforme des retraites s’inscrit dans une imagerie française bien établie. Les cortèges syndicaux, les banderoles arborant diverses caricatures du pouvoir, les foules scandant des slogans hostiles au gouvernement nourrissent un imaginaire réactivé par chaque mouvement social. À cette routine de la rue répondent, en miroir, les mots d’ordre du pouvoir, toujours les mêmes. À la suite des manifestations des 19 et 31 janvier, les ténors de la majorité se sont ainsi succédé dans les médias pour condamner les manifestants. Ceux-ci sont accusés de vouloir « bordéliser la France » (Gérald Darmanin), délégitimés au motif déjà entendu en 2003 dans la bouche de Jean-Pierre Raffarin que « la rue ne gouverne pas », alors même qu’Élisabeth Borne ou Bruno Le Maire ne cessent d’affirmer que le gouvernement « ira jusqu’au bout ».

Cette confrontation ne se résume pas à une simple comédie du pouvoir propre à tout rapport de force entre un gouvernement et des acteurs sociaux. Elle se pose également comme un conflit de légitimité politique entre deux conceptions de la représentation dont les origines remontent à la naissance de la République en France. Le régime républicain s’est en effet pensé depuis la Révolution française comme le dépositaire exclusif de la volonté populaire, opérant un transfert entre le roi et le peuple. Mais que faire alors du mouvement révolutionnaire, qui, au moins par trois fois, en 1789, 1830 et 1848, permit de poser les bases du nouveau régime ? Comment nier que, des sans-culottes aux révolutionnaires de 1848, la rue a joué un rôle décisif dans la construction de la République ? Comment exercer l’autorité du mandat électif face à l’expression populaire légitime en contexte démocratique ?

Après la chute de la Commune, la consolidation de la IIIe République marque un tournant dans la gestion des manifestations, inaugurant la doctrine du maintien de l’ordre

Plusieurs réponses ont été apportées à ce dilemme du pouvoir depuis deux siècles. La première, au XIXe siècle, a fait de l’espace public un lieu de surveillance et de répression des mouvements populaires, au nom du refus du désordre. Le pouvoir ne manque jamais de dénoncer une rue sous influence, capable de débordements attentatoires au droit et à la propriété, piliers de l’ordre social. Le politiste Samuel Hayat souligne que la rue est souvent accusée de vouloir avant tout déstabiliser l’État. Il rappelle les mots d’Antoine Sénard, le président de l’Assemblée nationale en 1848, qui accusait les manifestants défendant le droit du travail de vouloir « l’anarchie, l’incendie, le pillage ». Presque soixante-dix ans plus tard, en 1906, Georges Clemenceau formule le même type d’arguments face à la CGT : « Vous êtes derrière une barricade ; moi, je suis devant. Votre moyen d’action, c’est le désordre. Mon devoir, c’est de faire de l’ordre. » Cette réponse ferme face à la rue avait trouvé son paroxysme durant la Commune de Paris en 1871, le gouvernement Thiers répondant à l’insurrection parisienne par une répression féroce, jusqu’à plonger le pays dans une guerre civile noyée dans le sang des dix mille victimes, au bas mot, de la « semaine sanglante » (21-28 mai 1871).

Après la chute de la Commune, la consolidation de la IIIe République marque un tournant dans la gestion des manifestations, inaugurant la doctrine du maintien de l’ordre. Pour résoudre la tension entre la légitimité élective et l’expression directe de la volonté populaire, la répression n’est certes jamais totalement abandonnée, mais elle cède la place à une autorisation sous contrôle des manifestations, encadrées par les forces policières. En organisant au préalable la manifestation – notamment son trajet et sa durée, ou encore les instances autorisées à y participer – avec les syndicats et autres organisateurs, le pouvoir entreprend de domestiquer la rue.

Avant le suffrage universel, à défaut d’élections, la rue pouvait incarner le peuple

Demeure cependant une confrontation entre légitimités politiques, jamais résolue. Avant le suffrage universel, à défaut d’élections, la rue pouvait incarner le peuple. Mais l’établissement d’un gouvernement représentatif fondé sur le vote des masses vient concurrencer la légitimité de la rue en prétendant à l’exclusivité de la représentation. La Ve République a encore compliqué cette équation avec l’émergence d’un nouvel acteur politique lui aussi élu au suffrage universel : le président de la République. Elle fragmente la légitimité élective entre l’Élysée et le Parlement. Elle prétend en outre établir un lien direct entre le chef de l’État et les citoyens, affaiblissant structurellement les corps intermédiaires qui participaient jusqu’alors à l’apprivoisement de la rue.

La crise des Gilets jaunes marque une nouvelle page dans les rapports entre le pouvoir et la rue

L’hypertrophie du pouvoir présidentiel, depuis 2007 et l’élection de Nicolas Sarkozy, s’accompagne d’une tentation récurrente de marginaliser la légitimité des manifestations, comme en témoigne la petite phrase du chef de l’État en 2008 : « Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s’en aperçoit. » L’après-crise financière de 2008 lui a donné tort, marquant le retour des mouvements sociaux d’ampleur. Conservateurs, avec la Manif pour tous en 2012, ou contestataires, comme Nuit debout, les mouvements de grèves et les manifestations en tout genre ont marqué les années 2010, introduisant par ailleurs de nouveaux motifs face auxquels le pouvoir a parfois eu du mal à se positionner, comme les marches pour le climat ou contre les violences faites aux femmes. Emmanuel Macron, qui se présente volontiers comme un homme d’ordre, aurait pu être tenté par la posture traditionnelle de l’exécutif face aux manifestations, mêlant ouverture et fermeté. Mais la crise des Gilets jaunes marque une nouvelle page dans les rapports entre le pouvoir et la rue. Pour la première fois, une nouvelle catégorie de manifestants a fait son apparition. Exit les professionnels de la politique, militants et syndiqués : place à une population qui manifestait souvent pour la première fois, à travers un mouvement social d’une ampleur sans précédent dans l’histoire contemporaine. Après une première réponse répressive, le pouvoir a fini par reculer, déboussolé.

Les manifestations actuelles semblent plus classiques dans leur forme et dans leurs modalités. Mais elles n’en sont pas moins dangereuses pour le pouvoir, dont la légitimité est toujours soumise à caution. En fin connaisseur de l’histoire politique française, Emmanuel Macron se souvient que les grèves de 1995 avaient conduit Jacques Chirac à dissoudre l’Assemblée nationale en 1997, entraînant une cohabitation qui l’avait transformé en spectateur impuissant de l’action gouvernementale. Près de trente ans plus tard, alors que le président agite la menace d’une dissolution en cas de mise en échec de sa réforme à l’Assemblée, il devrait se rappeler que, lorsque le pouvoir, face à une mobilisation massive, tente de passer en force, l’histoire peut avoir une fâcheuse tendance à se répéter.

« Un mouvement qui fédère une somme de singularités »

Pierre Rosanvallon

Pour l'historien et sociologue Pierre Rosanvallon, la puissance du mouvement social en cours repose avant tout sur le désir de voir mieux pris en compte les singularités des carrières et les souffrances au travail.

[Mesure]

Robert Solé

La comédie des chiffres continue. Combien de personnes ont-elles manifesté le 31 janvier à Paris contre la réforme des retraites ? 87 000 selon la préfecture de police, 500 000 selon la CGT.

« La manifestation, c’est le temps du détour nécessaire et possible »

Danielle Tartakowsky

L’historienne Danielle Tartakowsky, grande spécialiste des mobilisations sociales, revient sur deux siècles de manifestations en France, en dégageant trois grandes étapes et en insistant sur la place de ces mouvements dans l’imaginaire national, puis livre son regard sur la situation actuelle.