Négociations secrètes

Temps de lecture : 5 minutes

Je ne me sens nullement hostile à la rébellion étudiante en tant que telle, ni particulièrement choqué par les revendications d’une jeunesse qui aspire à une plus grande liberté de mœurs. […] Mais le fait est qu’aujourd’hui je me situe, si j’ose dire, de l’autre côté de la barricade, dans le camp de l’État où j’œuvre avant tout, à la demande de Georges Pompidou, pour tenter d’éviter une explosion sociale bien plus grave et incontrôlable.

« Il ne faudrait pas que les syndicats s’y mettent maintenant, m’a dit Georges Pompidou au lendemain de la grande manifestation unitaire du 13 mai qui a saisi de frayeur les milieux gouvernementaux. Je compte sur vous pour maintenir le contact avec eux. » C’est ainsi que je me suis trouvé en première ligne dans les négociations plus ou moins secrètes engagées avec les responsables des principales centrales syndicales.

Tout commence le 20 mai de manière assez rocambolesque. Ce jour-là, après avoir plaidé auprès du général de Gaulle en faveur d’un dialogue avec les syndicats – « ils ne demandent qu’à s’entendre avec nous, assurai-je au chef de l’État, ils sont les premiers à s’inquiéter de ce mouvement de grève qu’ils ne parviennent pas à contrôler » – et obtenu son accord ainsi que celui de Georges Pompidou, je rencontre en secret un de mes interlocuteurs traditionnels de la CGT, Henri Krasucki.

Nom de code : « Monsieur Walter »

D’expérience, je sais qu’il est possible de trouver un terrain d’entente avec cet homme déterminé, astucieux, intelligent, qui a le sens de l’intérêt général. […] Mais compte tenu des circonstances il ne peut être question entre nous que d’échanges officieux et même clandestins. Désormais nous nous téléphonons même sous des noms de code, le mien étant « Monsieur Walter ».

Henri Krasucki me fixe rendez-vous sur un banc du square d’Anvers, près de la place Pigalle. Il n’y viendra pas lui-même, mais enverra un de ses hommes de confiance. Je m’y rends seul, à bord de la Peugeot 403 banalisée dont je me sers pour mes allers et retours en Corrèze. À mon arrivée, je cherche en vain le lieu où nous sommes censés nous retrouver et qui semble avoir été remplacé par un parking en construction. S’agit-il d’un piège ? Un homme s’approche de moi. Il fume la pipe et me glisse le mot de passe dont nous étions convenus. Il s’excuse du quiproquo, ignorant que l’endroit avait quelque peu changé d’aspect. Je lui communique la proposition du gouvernement : l’ouverture d’une grande négociation sur les revenus, le salaire minimum et la Sécurité sociale. L’homme me dit qu’il transmettra et s’éloigne aussitôt. Le lendemain, je reçois de Georges Pompidou la consigne de ne plus lâcher la CGT.

C’est là que vont s’engager, clandestinement, avant leur ouverture officielle, le 25 mai, les négociations qui conduiront aux accords de Grenelle.

Trois jours plus tard, nouveau rendez-vous, avec Henri Krasucki directement cette fois, rue Chaptal, dans le même quartier populaire. Sur recommandation de Georges Pompidou, inquiet d’un possible enlèvement – « si on kidnappe un secrétaire d’État, me prévient-il, ça nous mettra dans une situation politique épouvantable, alors méfiez-vous… » –, je me munis d’un revolver, dissimulé dans une des poches de mon veston. Deux officiers de sécurité me suivront à distance, avec mission d’intervenir si je ne suis pas revenu au bout de trois quarts d’heure. Tant de précautions peuvent paraître aujourd’hui ridicules ou démesurées. Mais elles n’ont rien d’étonnant dans le climat de l’époque. Deux hommes de la CGT me conduisent dans une petite chambre en désordre, au troisième étage d’un immeuble assez banal, où m’attend Henri Krasucki. C’est là que vont s’engager, clandestinement, avant leur ouverture officielle, le 25 mai, les négociations qui conduiront aux accords de Grenelle.

Convaincu, comme je le suis, que seule une certaine entente avec la centrale de Georges Séguy, et à travers elle un Parti communiste foncièrement réfractaire aux débordements gauchistes, peut nous permettre de sortir de la crise, Georges Pompidou s’applique à jouer cette carte avec d’autant plus d’intérêt qu’il y voit, de surcroît, le moyen le plus sûr de rompre l’unité syndicale. Prenant à part Henri Krasucki le 25 mai, peu avant le début de la réunion qui se tient au ministère des Affaires sociales, j’insiste auprès de lui sur le danger qu’un échec représenterait tant pour la CGT que pour le gouvernement, tous deux risquant d’être emportés, en définitive, par la même vague contestataire. Il ne paraît pas insensible à ce message, sachant l’influence acquise par la CFDT depuis le déclenchement de la crise.

Le problème central est la revalorisation du Smig, sur le montant duquel nous divergeons radicalement.

Il faudra deux interminables et difficiles journées de négociations avant de trouver une issue durant la nuit du 27 mai. Régulièrement, je quitte la salle pour aller m’entretenir, dans les couloirs du ministère, avec Georges Séguy et Henri Krasucki. C’est là, en réalité, que se déroule l’essentiel de nos tractations. Le problème central est la revalorisation du Smig, sur le montant duquel nous divergeons radicalement. Soucieux d’aboutir, je prends l’initiative, avec l’approbation naturellement de Georges Pompidou, de proposer aux leaders de la CGT, vers quatre heures du matin, le 27 mai, l’augmentation du Smig de 35 % et une hausse moyenne des salaires de 10 %. Accord conclu. Puis chacun de nous retourne discrètement dans la salle, eux de leur côté, moi du mien. Les autres parties, FO en tête, se rallient à cette proposition que le chef de file du patronat, Paul Huvelin, impatient de voir le pays se remettre au travail, approuve avec un empressement plus inattendu. Seule la CFDT, pour des raisons d’ordre strictement politique, s’efforce en vain de prolonger les débats comme pour gagner du temps avant une hypothétique prise de pouvoir par la gauche socialiste qui tient meeting, le soir même, stade Charléty.

Chaque pas doit être un but, coécrit avec Jean-Luc Barré, t. 1 © Nil, 2009Illustration Stéphane Trapier

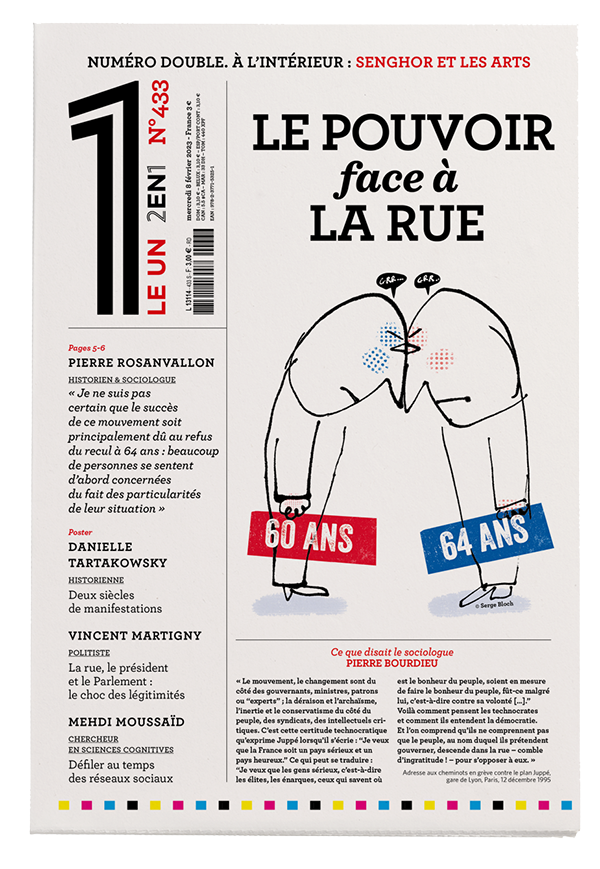

« Un mouvement qui fédère une somme de singularités »

Pierre Rosanvallon

Pour l'historien et sociologue Pierre Rosanvallon, la puissance du mouvement social en cours repose avant tout sur le désir de voir mieux pris en compte les singularités des carrières et les souffrances au travail.

[Mesure]

Robert Solé

La comédie des chiffres continue. Combien de personnes ont-elles manifesté le 31 janvier à Paris contre la réforme des retraites ? 87 000 selon la préfecture de police, 500 000 selon la CGT.

« La manifestation, c’est le temps du détour nécessaire et possible »

Danielle Tartakowsky

L’historienne Danielle Tartakowsky, grande spécialiste des mobilisations sociales, revient sur deux siècles de manifestations en France, en dégageant trois grandes étapes et en insistant sur la place de ces mouvements dans l’imaginaire national, puis livre son regard sur la situation actuelle.