« Un mouvement qui fédère une somme de singularités »

Temps de lecture : 8 minutes

Comment situez-vous le conflit actuel ?

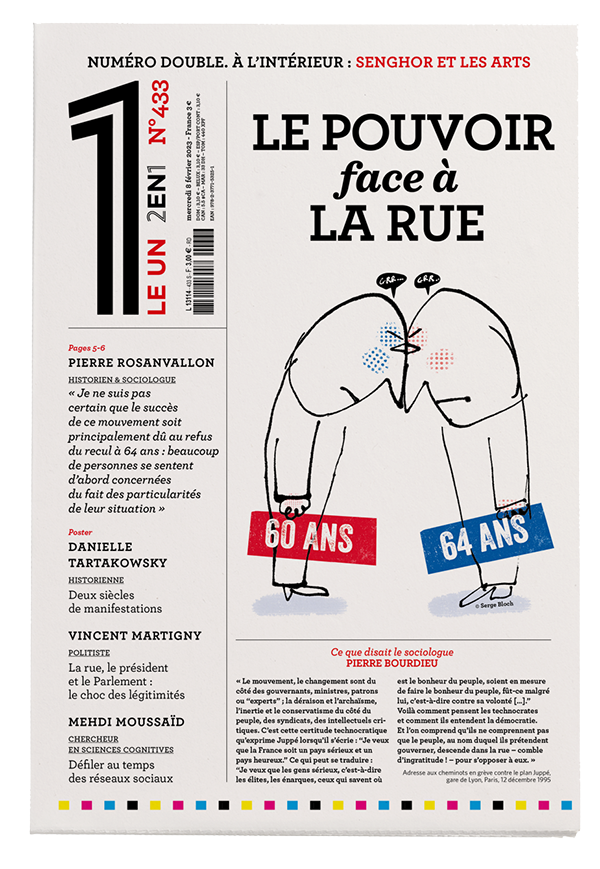

Il paraît être la répétition de mouvements auxquels on assiste depuis une trentaine d’années. En 1981, le nouveau pouvoir socialiste avait satisfait la revendication historique de la retraite à 60 ans. Mais l’évolution des conditions du travail a vite posé la question d’une réforme des retraites, c’est-à-dire d’une augmentation du volume des cotisations pour répondre à l’augmentation du volume des prestations due à l’évolution de l’espérance de vie. Ces réformes successives ont été vécues comme une régression permanente et non comme une adaptation nécessaire.

Quelle est la spécificité du mouvement en cours ?

Il me semble que l’idée se fait jour que la question n’est plus seulement l’équation macroéconomique du financement des retraites, mais aussi la prise en compte de la diversité des situations de travail, beaucoup plus importante qu’on ne l’imaginait : les carrières des femmes, qui ne sont pas celles des hommes ; l’âge d’entrée dans le travail, qui varie beaucoup, comme le rapport entre les CDI et les temps partiels ; la question de la pénibilité et des carrières courtes… Le gouvernement tente d’imposer une loi générale alors que chacun ressent la situation qu’il vit dans ce qu’elle a de singulier.

Qu’est-ce qui bloque cette fois ?

Encore une fois, la mesure d’âge, cette toise générale des 64 ans pour tous. Pour aboutir à une augmentation des cotisations, il faudrait plutôt agir sur la qualité du travail. On ne mesure pas suffisamment que nous sommes à la veille d’une révolution qui prendra en compte la singularité des carrières.

Dans quel état les syndicats abordent-ils cette confrontation ?

Ce combat pour la défense des retraites existantes leur semble vital car, sur tous les autres dossiers, le syndicalisme a reculé. Il était conçu pour gérer de grandes masses, négocier des conventions collectives… Aujourd’hui, la politique sociale s’exerce plutôt à travers des conventions d’entreprise. C’est pourquoi on assiste à une forme d’invisibilisation du syndicalisme : présent dans nombre d’entreprises, il peine cependant à assumer une fonction sociale générale.

Est-ce que le pouvoir a tort de considérer que les syndicats ont perdu leur légitimité ?

On peut dire que le président de la République méprise les syndicats, auxquels il reproche de ne plus être assez représentatifs. Mais le syndicalisme ne disparaît pas, il se redéfinit, même s’il n’a pas encore suffisamment conscience que sa force sera de porter ces nouvelles réalités du travail. Il doit pouvoir passer de l’expression de revendications générales à celle des revendications particulières. C’est le paradoxe du conflit actuel : pour la première fois depuis trente ans, tous les syndicats sont unis sur la base d’un même refus de la réforme, alors que ce qui devrait faire leur puissance, c’est de fédérer autour de cette nouvelle réalité sociale qu’est le travail parcellisé. Je ne suis d’ailleurs pas certain que le succès de ce mouvement soit principalement dû au refus du recul à 64 ans : beaucoup de personnes se sentent d’abord concernées du fait des particularités de leur situation.

« Dans ce conflit entre des légitimités fragilisées, les syndicats, malgré toutes leurs limites, sont plus proches de la réalité sociale »

Face à la rue, quelle est la légitimité du pouvoir ?

Le discours du gouvernement s’est malencontreusement appuyé sur une prétention à la légitimité qui serait liée à l’élection présidentielle. La réforme serait légitime parce qu’elle était prévue dans le programme présidentiel. L’élection vaudrait approbation. Mais il y a une vraie discussion sur cette légitimité.

C’est-à-dire ?

Le propre d’une élection, c’est de nommer un vainqueur incontestable, au terme d’une opération arithmétique simple. Cela ne signifie pourtant pas que le numéro 1 soit paré de 100 % des vertus, il a seulement plus de vertus que le numéro 2. L’élection, c’est l’organisation des préférences, ce qui ne signifie pas que tous les éléments du programme soient validés.

Le président n’aurait donc qu’une légitimité relative ?

Disons que la légitimité présidentielle n’est pas liée à un statut mais à une pratique. Personne ne peut nier que le président dispose d’un statut légitime, mais on peut contester l’idée que son action est légitimée par sa seule élection. Sa légitimité en pratique, c’est la reconnaissance par l’opinion publique que son action va dans le sens de l’intérêt général, quelle que soit l’approximation de cette formule. Quand le président prend une décision pour aider l’Ukraine, on peut admettre qu’elle paraît conforme à l’intérêt du pays. Dans le cas des retraites, c’est différent. Il y a donc une différence entre une légitimité de statut et une légitimité d’exercice.

Assiste-t-on à la confrontation de légitimités fragilisées ?

Le conflit de légitimité entre les chambres et la rue n’est pas nouveau : tant que le suffrage était censitaire, la rue était considérée comme pleinement légitime puisqu’elle était l’espace du peuple, de ceux dont la voix n’était pas prise en compte par le scrutin ; avec le suffrage universel (masculin), des républicains ont considéré que le pouvoir de la chambre était plus important que celui de la rue. Cette question est aujourd’hui encore posée en ces termes. Mais on peut tout de même avancer que le nombre des manifestants a une certaine signification et qu’en face, la prétention du Parlement à représenter la société est un peu affaiblie. Notamment parce que la fonction sociologique des partis politiques, qui autrefois représentaient des couches sociales, n’est plus opérante. Il ne faut pas oublier que la fonction principale du Parlement est de soutenir ou de critiquer le gouvernement. D’ailleurs, on ne dit plus dans la Constitution qu’il fait la loi, seulement qu’il la vote.

Comment le pouvoir peut-il sortir de cette spirale qui le mène d’une crise à l’autre ?

Les Gilets jaunes ont représenté l’irruption d’une nouvelle question sociale, plus seulement définie par les revenus, mais par le sentiment de distance et d’abandon. Le mépris peut plus facilement mettre des gens dans la rue qu’un problème de pouvoir d’achat. Les Gilets jaunes ont réclamé la prise en compte de dimensions oubliées de la vie sociale, des particularités territoriales qui déterminent l’appréhension d’une réforme, de ce qui est juste ou non. On peut y déceler un point de convergence avec le conflit actuel : le sentiment qu’une règle générale écrase la réalité particulière de chacun.

Le pouvoir a-t-il pris conscience, selon vous, de la dimension de la défiance sociale ?

Le président Macron a montré qu’il avait la capacité d’aller au-devant de la société, on l’a vu au moment du Grand Débat. Mais son attitude reste celle d’un pédagogue prétendant que les Français l’ont mal compris. Je crois que l’un des problèmes vient de sa perception de la société française à partir de données statistiques objectives : le chômage recule ; les retraités sont plus favorisés en France qu’en Grande-Bretagne ; les dépenses pour les retraites sont plus importantes en France qu’en Allemagne… Mais en assénant ces réalités macroéconomiques, le pouvoir paraît planer au-dessus du corps social.

Faut-il sortir d’une hyperprésidence ?

Non, je pense que le pouvoir exécutif est appelé à prendre de plus en plus d’importance parce que nous sommes dans des sociétés fragilisées, en butte aux défis du climat, aux conséquences de certains conflits, en particulier la guerre en Ukraine. Ces enjeux nécessitent des pouvoirs exécutifs forts qui ne peuvent pourtant prétendre retrouver une réelle capacité d’agir qu’en se liant davantage aux instances d’expression de la société, des instances de délibérations et d’arbitrages qui doivent être à la fois développées et renouvelées. Le grand danger pour la démocratie, c’est un pouvoir exécutif solitaire comme on le voit en Israël avec le projet de limitation des prérogatives de la Cour suprême. Les régimes populistes ne doivent pas être condamnés parce qu’ils voudraient des exécutifs forts, mais parce qu’ils refusent toute forme de contre-pouvoir. En démocratie, personne n’est propriétaire de la volonté générale, de la légitimité et de la représentativité. Ces trois éléments doivent être partagés entre différentes institutions.

Est-ce qu’en l’état actuel, la rue peut imposer sa volonté ?

Le propre de la rue, c’est qu’elle appartient à tout le monde. Il y a des manifestations encadrées, ce qui a été le cas depuis le début du mouvement. Et puis il y a des manifestations que je qualifierais de présence sociale, c’était le cas des Gilets jaunes. On a alors une rue désorganisée, dont la voix n’est pas unifiée, si ce n’est par le rejet du président et la revendication du référendum d’initiative citoyenne (RIC), qui apparaissait comme une sorte de remède miracle à l’insatisfaction démocratique. Ces formes de manifestations, qui peuvent être marquées par de la violence, ne permettent pas de faire ressortir grand-chose de concret.

Comment imaginez-vous la suite du conflit ?

Il est trop tôt pour se hasarder au moindre pronostic. Le problème de tout mouvement social, c’est de savoir comment il atterrit. Il peut atterrir en gagnant – la chose n’est pas exclue à cette heure. On voit grandir l’hésitation de certains députés de la majorité présidentielle et des républicains. Un mouvement peut aussi atterrir en s’embourbant ou en s’extrémisant, ou bien il trouve une porte de sortie. Dans ce cas, le syndicalisme pourrait accélérer sa mue en n’étant pas seulement l’expression des mécontentements, mais en devenant une force qui dit la réalité sociale.

Par quelle voie pourrait passer cette régénération ?

Encore une fois, je pense que les syndicats ont une carte à jouer du côté de l’attention à la réalité sociale multiforme. Du côté de ce que j’appelle une représentation narrative qui parle de la société réelle, qui n’aborde pas seulement la question des retraites en général, mais aussi le rapport des femmes à l’emploi, la difficulté d’exercer une activité après 50 ans… Dans ce conflit entre des légitimités fragilisées, les syndicats, malgré toutes leurs limites, sont plus proches de la réalité sociale que ne le sont le gouvernement et le Parlement.

Si le blocage persistait, comment pourrait-on sortir d’un état d’exacerbation des tensions ?

En cas de blocage, la constitution a prévu une soupape de sécurité : la dissolution de l’Assemblée nationale et l’appel à de nouvelles élections. Rappelons-nous qu’en Mai 68, la crise était incomparablement plus grave ; la dissolution, couplée aux accords de Grenelle, a hâté la résolution de la crise.

Propos recueillis par VINCENT MARTIGNY & PATRICE TRAPIER

« Un mouvement qui fédère une somme de singularités »

Pierre Rosanvallon

Pour l'historien et sociologue Pierre Rosanvallon, la puissance du mouvement social en cours repose avant tout sur le désir de voir mieux pris en compte les singularités des carrières et les souffrances au travail.

[Mesure]

Robert Solé

La comédie des chiffres continue. Combien de personnes ont-elles manifesté le 31 janvier à Paris contre la réforme des retraites ? 87 000 selon la préfecture de police, 500 000 selon la CGT.

« La manifestation, c’est le temps du détour nécessaire et possible »

Danielle Tartakowsky

L’historienne Danielle Tartakowsky, grande spécialiste des mobilisations sociales, revient sur deux siècles de manifestations en France, en dégageant trois grandes étapes et en insistant sur la place de ces mouvements dans l’imaginaire national, puis livre son regard sur la situation actuelle.