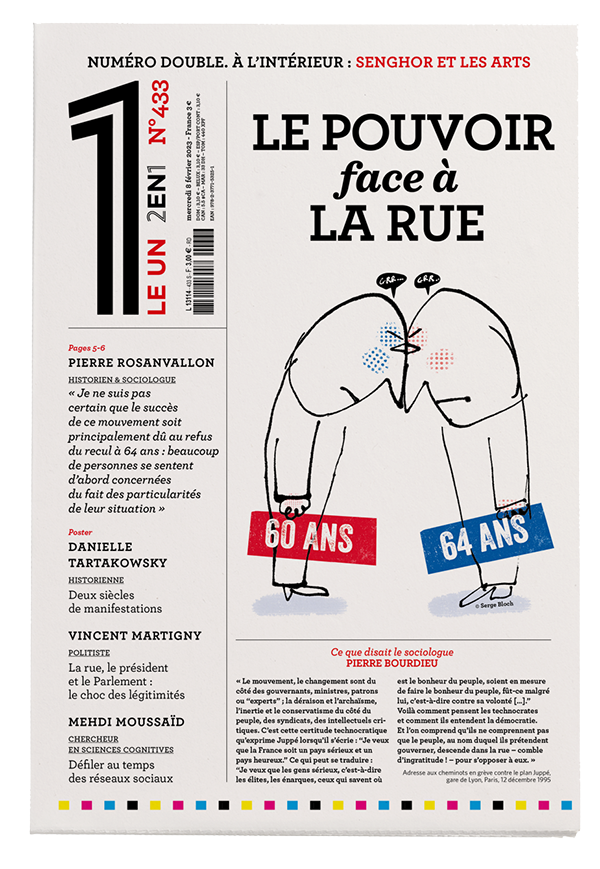

« La manifestation, c’est le temps du détour nécessaire et possible »

Temps de lecture : 16 minutes

Sur quoi repose notre imaginaire de la rue ?

L’imaginaire français de la Rue, que j’écrirais ici avec une majuscule, se fonde sur une histoire très spécifique à notre pays, puisqu’entre 1789 et 1870, c’est-à-dire entre la Révolution et la Commune de Paris (non comprise), les régimes se font et se défont par et dans la rue. Cet imaginaire a été magnifié par la littérature, notamment par Les Misérables de Victor Hugo, mais aussi par la peinture. Je pense évidemment à La Liberté guidant le peuple, de Delacroix. Il n’est pas rare, dans les photographies de manifestations récentes, de retrouver des références à ce célèbre tableau dans la dramaturgie inconsciemment mise en œuvre par des manifestants. Ce rôle historique de la Rue est également à l’origine de la théorisation de la foule renvoyant, a contrario, à l’irrationnel, à la violence – une foule dangereuse et à contenir.

Comment la manifestation devient-elle un mode d’action en tant que tel ?

La question du début est toujours une mauvaise question en histoire. On peut néanmoins constater qu’un processus d’évolution se met en place à l’orée du XXe siècle. Ce que j’appelle les « mouvements de la Rue », à savoir des mouvements isolés les uns des autres qui ont parfois permis de défaire des régimes, vont basculer au terme d’un processus lent – près d’une trentaine d’années – entre 1909 et 1935, vers ce que j’appelle la « manifestation de rue », notre manifestation de type moderne. La rue, jusqu’alors sujet fantasmatique, devient un espace géographique.

Qu’est-ce qui permet ce processus ?

Après l’échec de la Commune en 1871, un certain nombre d’armes institutionnelles vont venir permettre à la population d’exprimer ses revendications : la réinstauration du suffrage universel masculin en 1875, l’affirmation des libertés démocratiques par les républicains victorieux en 1881-1882, et la loi Waldeck-Rousseau qui autorise, en 1884, la mise en place de syndicats et renforce ainsi le droit de grève instauré en 1864. Se pose alors la question de savoir ce que signifie descendre dans la rue, quand d’autres moyens d’expression sont à présent à disposition. Ce répertoire d’action, pour reprendre les termes du sociologue américain Charles Tilly, s’articule alors avec les moyens institutionnels. À partir des années 1880, donc, et de manière durable, ce mode d’expression et d’action entretient des rapports complexes avec les institutions et plus aucun régime ne tombe ou ne se construit par et dans la rue.

Quelles sont les différentes matrices de la manifestation ?

J’en identifie trois. La première est religieuse. On retrouve dans les premières manifestations tolérées et relativement ordonnées l’image des processions au milieu desquelles apparaissent des bannières brodées. Les Français s’en sont néanmoins rapidement émancipés : si les syndicalistes britanniques et italiens ont conservé la tradition des bannières extrêmement travaillées, en France, le drapeau l’a vite emporté. Autre indice : la séparation des genres, que l’on retrouve dans les manifestations catholiques, comme celle qui, en 1924-1925, protestait contre la volonté gouvernementale d’appliquer les lois laïques à l’Alsace et à la Moselle.

La deuxième matrice est militaire. En Allemagne, on manifeste en marchant au pas. La France, encore une fois, se distingue. Au tournant des années 1930, des ligues de droite ont bien tenté d’introduire l’uniforme et une dimension régimentaire dans les manifestations, mais ça ne prend pas au-delà. Le mouvement ouvrier reste profondément antimilitariste.

« Il faudra attendre 1995 pour que le Conseil d’État, s’appuyant sur la Charte européenne des droits de l’homme et sur la jurisprudence européenne en la matière, fasse de la manifestation une liberté quasi constitutionnelle. »

La dernière matrice tient du cortège du 14 Juillet tel que conçu par les républicains. Un exemple très intéressant est celui du tableau La Grève au Creusot, peint par Jules Adler en 1899. C’est une forme de réécriture de l’œuvre de Delacroix, mais dans un paysage minier qui nous renvoie au Germinal de Zola. Une femme en tête porte un drapeau tricolore roulé aux deux tiers comme c’était souvent le cas car, entre 1880 et le tournant du siècle, arborer le drapeau rouge n’est pas nécessairement toléré. Quand on le regarde rapidement, on croit voir un drapeau rouge. Il est intéressant de comparer ce tableau aux photographies de cette même grève au Creusot. Des femmes étaient effectivement en tête, mais en habits du dimanche et portant des chapeaux. Leurs gigantesques drapeaux sont résolument tricolores. Sans la légende, on penserait que cette manifestation est en fait un cortège du 14 Juillet.

À quel moment la manifestation prend-elle sa forme moderne ?

Assez tardivement. Les lois sur les libertés démocratiques de 1882-1884 n’intègrent pas le droit de manifester. La philosophie politique des républicains arrivés au pouvoir postule un lien direct entre l’individu citoyen et cette seule expression tenue pour légitime qu’est la représentation parlementaire. Toute forme intermédiaire est pensée comme parasitant ce lien direct et nécessaire entre l’individu-citoyen et la souveraineté populaire incarnée par les élus. La constitution de 1946, pourtant portée par les forces de la Résistance, elle non plus, n’intègre pas la liberté de manifester. Il faudra attendre 1995 pour que le Conseil d’État, s’appuyant sur la Charte européenne des droits de l’homme et sur la jurisprudence européenne en la matière, fasse de la manifestation une liberté quasi constitutionnelle. C’est donc très récent. Cela dit, l’absence de droit n’a pas empêché l’organisation de manifestations, tolérées ou non.

À quelles conditions manifestait-on avant 1995 ?

En 1884, la loi municipale donne au maire le pouvoir de police sur son territoire. Cette loi précise que le maire est amené à s’assurer du bon ordre des marchés, des fêtes, des foires. S’il a la possibilité d’interdire une forme de rassemblement, cela signifie, en creux, qu’il peut aussi l’autoriser. En pratique, la situation dépend donc de la politique des majorités municipales. Les situations sont alors très différentes d’une ville à une autre. Au Creusot, dont nous venons de parler, la manifestation est tolérée mais à Fourmies, en 1891, elle se termine dans un bain de sang d’ouvriers – neuf personnes sont tuées, dont deux enfants.

« L’affaire Dreyfus présente d’ailleurs un phénomène intéressant : les premiers à descendre dans l’espace public sont les antidreyfusards. »

À Paris, la situation est différente. Le maire n’étant pas élu avant 1977, ces questions dépendent du préfet de police, c’est-à-dire du ministère de l’Intérieur. Si, en pratique, on applique la tolérance zéro, cela ne signifie pas qu’il ne se passe rien. La crise boulangiste éclate en 1887, puis l’affaire Dreyfus en 1894. La Rue resurgit ici comme sujet fantasmatique. L’affaire Dreyfus présente d’ailleurs un phénomène intéressant : les premiers à descendre dans l’espace public sont les antidreyfusards. Les dreyfusards ripostent à cette forme de construction du nombre par des pétitions, considérant que la foule construite sous cette forme-là est la foule irrationnelle comme théorisée par Gustave Le Bon ou par Gabriel Tarde, deux pionniers de la psychologie sociale. Ils opposent à cette construction du nombre la pétition, une succession d’individus qui se nomment.

À quel moment la manifestation comme nous la connaissons prend-elle forme ?

Encore une fois, c’est le fruit d’un long processus. À mon avis, 1909 constitue la première date à retenir dans l’autonomisation de l’objet manifestation. L’exécution à Montjuïc, en Espagne, de Francisco Ferrer, libre-penseur catalan, déclenche un mouvement de protestation international chez les anarcho-syndicalistes et les libertaires. En France, les socialistes prennent la relève et demandent l’autorisation de manifester à Paris. Clemenceau, alors président du Conseil des ministres, accepte à condition que les organisations en présence maintiennent l’ordre. C’est la première fois que les pouvoirs publics admettent qu’une manifestation puisse être tolérée à Paris dès lors que l’ordre est maintenu. C’est ainsi la première forme de construction de la manifestation comme nous la connaissons. Les socialistes vont lancer la pratique de ce qu’ils appellent à l’époque les « hommes de confiance », c’est-à-dire un service d’ordre. Cette tolérance, tout à fait exceptionnelle à Paris, est évidemment facilitée par le fait que l’adversaire est ici un gouvernement étranger.

« En 1921, la France devient le premier pays au monde à se doter de forces de l’ordre formées pour faire face à ce type d’action particulière qu’est la manifestation de rue. »

La constitution des gardes mobiles républicains en 1921 représente une autre étape importante. Elle a lieu à la suite de deux épisodes qui, sous des formes assurément différentes, remettent en cause le rôle de l’armée comme instrument du maintien de l’ordre : le premier, c’est la fusillade de Fourmies, qui a constitué un traumatisme national et a mené à réfléchir aux conditions du maintien de l’ordre ; le second, quelques années plus tard, en 1907, c’est la fraternisation des soldats du 17e régiment avec les viticulteurs du Midi, qui interpelle les autorités sur un tout autre mode. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, celles-ci redoutent que l’épisode se reproduise. La fraternisation apparaît comme un danger d’autant plus grand que ces hommes ont combattu ensemble dans les tranchées. En 1921, la France devient le premier pays au monde à se doter de forces de l’ordre formées pour faire face à ce type d’action particulière qu’est la manifestation de rue. On ne traite plus le rassemblement dans l’espace public comme un ennemi sur un champ de bataille. En creux, on dessine sa spécificité.

Quelles sont les étapes suivantes ?

J’en vois deux. Le vrai tournant dans la construction, consciente, d’une dramaturgie manifestante destinée à porter un message de la part des organisateurs, est le 14 juillet 1935, quand le comité du Rassemblement populaire, qui réunit des composantes syndicales, politiques et associatives, décide d’organiser une manifestation où soient mêlés – lieu commun pour nous aujourd’hui – les plis du drapeau rouge et ceux du drapeau tricolore, et les accents de La Marseillaise à ceux de L’Internationale. Ils construisent visuellement la symbiose des cultures ouvrière et républicaine, qui constituera le socle de la culture du Front populaire.

Enfin, le décret du 23 octobre 1935 introduit le principe de déclaration préalable. En faisant savoir que l’on s’apprête à manifester, on ouvre la porte à une négociation. Une coconstruction de la manifestation peut alors s’engager et, par là même, une structuration des cortèges.

Comment le rôle des syndicats évolue-t-il au fil des décennies ?

Des années 1880 à aujourd’hui, en termes de nombre de manifestations, les syndicats sont de très loin les premiers organisateurs à l’échelle française. Jusqu’aux Gilets jaunes non compris, aucun mouvement d’ampleur n’a eu d’effet majeur en France sans que, du côté gauche de l’échiquier politique, les syndicats n’en soient les organisateurs ou la dimension logistique principale, ou que, du côté de la droite, les catholiques n’endossent ce rôle – à une exception près : la manifestation gaulliste du 30 mai 1968. Cela reste vrai aujourd’hui, Gilets jaunes exceptés.

De qui la manifestation est-elle l’expression ?

De tout le monde ! Des syndicats, des organisations manifestantes mais aussi des droites dans leur diversité – les catholiques ne sont pas constitutivement de droite mais, quand ils manifestent, c’est à la droite de l’échiquier. Il existe une culture manifestante de droite, très épisodique, mais qui est le fait d’organisations constamment différentes. Il n’y a donc pas de grand récit de la manif à droite. Elle est au demeurant perçue là comme illégitime. On y recourt parce qu’on considère que les gouvernements en place ne sont plus en position de maintenir l’ordre – les mobilisations des ligues à partir de 1924 – ou pour dénoncer « le régime des scandales » en 1934, ou encore des atteintes à des valeurs présumées supérieures à la loi, comme les catholiques de la Manif pour tous en 2013. Manifestent aussi les agriculteurs, les commerçants, avec le poujadisme.

« Les femmes sont présentes très tôt dans les manifestations, en particulier syndicales. »

Jusqu’en 1981, les étrangers en France ne sont pas en position de déposer une déclaration préalable. Quand ils manifestent, c’est à l’abri des organisations ouvrières, comme pendant la guerre d’Indochine, ou au risque d’une répression meurtrière, comme celle advenue en juillet 1953 ou le 17 octobre 1961. La loi de juillet 1981 qui autorise la constitution d’associations d’étrangers dote par là même les étrangers du droit de faire une déclaration préalable de manifestation. À Paris, les manifestations d’étrangers se multiplient. Elles ont lieu ailleurs – dans les quartiers des ambassades, sur l’esplanade du Trocadéro.

Les femmes sont présentes très tôt dans les manifestations, en particulier syndicales. En 1924, les sardinières de Douarnenez, leur coiffe fixée sur la tête, réclament une augmentation de salaire. À partir de 1934, les manifestations étant davantage tolérées, et donc pacifiées, leur nombre augmente.

N’oublions pas les jeunes, alors dépourvus du droit de vote, pendant la guerre d’Algérie et contre la guerre du Viêtnam.

Existe-t-il une spécificité française de la manifestation ?

J’en vois deux. Une première spécificité s’est affirmée durant la séquence 1934-1968, qui s’ouvre et se ferme sur deux crises majeures de notre histoire politique contemporaine. À chaque fois, la phase chaude s’est ouverte dans la rue, et la crise s’est close en lien avec la rue. Pendant une séquence d’une trentaine d’années, qui constitue une période importante dans la construction de l’État social, la manifestation s’est imposée comme le moyen de résoudre des crises politiques majeures dans le cadre du régime existant. C’est une rupture capitale par rapport aux mouvements de la Rue que j’évoquais plus tôt. On retrouve ce rôle politique central de la manifestation en Argentine avec les péronistes et les antipéronistes, mais dans aucun autre pays d’Europe.

Une deuxième spécificité apparaît entre 1983 et 2002. La séquence s’ouvre avec les manifestations catholiques pour la défense du financement de l’école privée. La rue obtient le retrait d’une loi votée, mais aussi d’un ministre, Alain Savary, et contribue à la chute d’un gouvernement, celui de Pierre Mauroy, sans que celle-ci soit vécue comme une crise politique majeure. Jusqu’en 2002, une douzaine de mobilisations vont ainsi venir à bout de projets de loi et faire sauter, dans la plupart du temps, les ministres concernés : les mobilisations étudiantes contre le projet de loi Devaquet en 1986, la communauté éducative contre la révision de la loi Falloux en 1994, les mobilisations syndicales contre le plan Juppé en 1995, des mobilisations hors cadre avec, en 1997, l’« appel des 66 cinéastes » contre les lois Debré qui pénalisaient le fait de loger des sans-papiers. La manifestation se met à fonctionner comme une sorte de référendum d’initiative populaire spontané. Les Guignols de l’info le théorisent très bien avec le Juppéthon. C’est à ce moment que s’affirme avec plus d’évidence le fameux débat sur le comptage des participants « selon la police, selon les manifestants ». Si la manifestation fait office de référendum d’initiative populaire, le nombre de manifestants prend une importance nouvelle.

Dans vos livres, vous insistez également sur les années 1970. En quoi constituent-elles une étape importante ?

C’est un tournant qui marque le début d’une croissance exponentielle du nombre de manifestations en France, mais aussi celui de la diversification des acteurs et des causes. Dans la période 1930-1968, les syndicats jouent non seulement un rôle majeur d’un point de vue quantitatif, mais ils sont aussi les porteurs de stratégies unifiantes ; à partir des années 1970, leur rôle évolue et on assiste à une déconstruction de la manif. À l’occasion de ma thèse, j’ai pu recenser 15 000 manifestations entre 1918 et 1968, chiffre en aucun cas exhaustif. Depuis, le nombre de manifestations par an ne cesse d’augmenter. Les 32 premiers mois du mandat d’Emmanuel Macron ont compté pas moins de 22 mois de mobilisations sociales de grande ampleur.

Depuis 2002, d’importantes vagues de manifestations n’ont pas empêché l’adoption de certaines lois. L’émergence de la désobéissance civile est-elle le symptôme d’un échec de la manifestation ?

La notion de succès ou d’échec n’a strictement aucun sens pour une manifestation. C’est parce qu’il y a eu toute une série de manifestations que les droits civiques ont fini par l’emporter aux États-Unis, ou qu’en France, les droits des femmes ont évolué. La manifestation se distingue ainsi de la révolte : cette dernière est le temps de l’urgence, tandis que la manifestation est le temps du détour nécessaire et possible. Avec elle, on capitalise.

Est-ce que l’on peut parler alors d’un retour de l’urgence aujourd’hui ?

Oui, il y a urgence sociale. La crise de l’hôpital est une urgence sociale, tout comme la crise des transports ou celle de l’école. Le sociologue Charles Tilly distinguait ce qu’il appelait le répertoire d’actions ancien du répertoire d’actions moderne. Les chercheurs, notamment dans sa discipline, n’en finissent plus de se demander d’un point de vue théorique si le cadre fixé par Tilly n’a pas été dépassé. Ne serait-on pas entré dans une troisième phase de mobilisation collective qui serait précisément caractérisée par cette déstructuration, avec l’émergence de la désobéissance civile, des Gilets jaunes, des occupations de places, des ZAD, etc. ? Il est évident qu’il se passe des phénomènes nouveaux qui ne sont pas exclusifs des moyens plus traditionnels. L’un ne chasse pas l’autre. Ils coexistent. La multiplicité de ces hypothèses, qui vont croissant à chaque mouvement original aux dimensions internationales, témoigne de la crise d’un modèle.

« L’émergence du mot « colère », qui a été le fait des acteurs – avant, on aurait dit revendication –, témoigne d’une dimension existentielle et émotionnelle, qui pousse à vouloir faire quelque chose. »

L’État social avait produit, en miroir et en interaction, un certain type d’expressions revendicatives dont nous venons de parler. La crise de l’État social, qui prive de substance ces mouvements et crée par là même une relative impuissance, fait surgir d’autres formes qui, à certains égards, renouent avec la révolte, mais qui présentent également des caractères différents dès lors qu’il s’agit d’occupations de places, de ronds-points, d’actes de désobéissance civile. Ces actions se réclament de formes nouvelles de l’action politique et de la démocratie.

Qu’est-ce qui pousse un Français à descendre dans la rue ?

L’émergence du mot « colère », qui a été le fait des acteurs – avant, on aurait dit revendication –, témoigne d’une dimension existentielle et émotionnelle, qui pousse à vouloir faire quelque chose. Mais la manifestation a de multiples fonctions. Elle s’inscrit dans des processus de construction de force, de résistance, et donc de lutte. Elle donne à voir et à entendre. Quand on voit dans la rue des acteurs qu’on n’avait jamais vus, la presse en parle. La pétition n’a pas les mêmes effets médiatiques. La manif est aussi un lieu de construction de groupes, de collectifs. Elle est un lieu de sociabilité.

Comment les manifestations de janvier 2023 s’inscrivent-elles dans l’histoire des mouvements sociaux français ?

Elles se trouvent dans la droite ligne des grands classiques de la série des mouvements qui ont retardé la réforme des retraites. On parlait de l’échec des manifestations : c’est une façon de voir ; une autre est de rappeler que ce mouvement de lutte contre la réforme des retraites a été entamé en 1995. Trente ans de lutte, c’est-à-dire une génération préservée ! L’élément nouveau aujourd’hui est la présence de la CFDT et l’existence d’une situation politiquement inédite, Emmanuel Macron n’ayant plus de majorité absolue. L’opinion publique, pour le moment, soutient la lutte. Tous les ingrédients de 1995 sont là, la CFDT en plus. Mais on sait bien qu’il ne suffit pas d’avoir les ingrédients pour réussir une recette.

« Ce n’est pas parce qu’un mouvement est puissant, ou parce qu’il existe des difficultés au niveau politique que le pouvoir cédera. »

A-t-on identifié les conditions qu’une manifestation doit réunir pour faire plier le pouvoir ?

Non. Ce n’est pas parce qu’un mouvement est puissant, ou parce qu’il existe des difficultés au niveau politique que le pouvoir cédera. On ne sait jamais ce qui précipite les événements. Voyez la mort de Rémi Fraisse à Sivens en 2014 [lors des protestations contre la construction d’un barrage] : elle n’a pas eu les mêmes conséquences que celle de Malik Oussekine en 1986 [pendant la contestation du projet de réforme universitaire Devaquet]. Aujourd’hui, ce n’est pas que la manifestation ne fonctionne plus, c’est que les liens qui s’étaient noués entre elle et les institutions ont changé de nature et dysfonctionnent du fait de redéfinitions qui ont été pensées et mises en œuvre par les gouvernements.

À l’heure du virtuel, la rue pourrait-elle cesser un jour d’être le réceptacle de la colère des citoyens ?

La manifestation de rue évoluera encore certainement dans sa forme, mais je doute qu’elle disparaisse un jour, pour une raison purement anthropologique : on retrouve cette dimension de la marche dans l’espace public comme forme protestataire dans toutes les religions du Livre, avec des épisodes comme l’Hégire et l’Exode – et il y en a même des traces dans le Mahabharata, un des livres sacrés de l’hindouisme ! Dans toutes les civilisations, aussi différentes soient-elles, les hommes et les femmes se sont levés et ont marché pour dire non. Ce n’est pas près de s’arrêter.

Propos recueillis par MANON PAULIC

« Un mouvement qui fédère une somme de singularités »

Pierre Rosanvallon

Pour l'historien et sociologue Pierre Rosanvallon, la puissance du mouvement social en cours repose avant tout sur le désir de voir mieux pris en compte les singularités des carrières et les souffrances au travail.

[Mesure]

Robert Solé

La comédie des chiffres continue. Combien de personnes ont-elles manifesté le 31 janvier à Paris contre la réforme des retraites ? 87 000 selon la préfecture de police, 500 000 selon la CGT.

« La manifestation, c’est le temps du détour nécessaire et possible »

Danielle Tartakowsky

L’historienne Danielle Tartakowsky, grande spécialiste des mobilisations sociales, revient sur deux siècles de manifestations en France, en dégageant trois grandes étapes et en insistant sur la place de ces mouvements dans l’imaginaire national, puis livre son regard sur la situation actuelle.