Pour un protectionnisme d’interposition

Temps de lecture : 5 minutes

La politique de Donald Trump s’inscrit à bien des égards dans la continuité de l’idéologie des républicains aux États-Unis, dont le programme, depuis la campagne de Barry Goldwater en 1964, a toujours été de revenir sur le New Deal de Roosevelt et de faire fondre l’État fédéral pour le ramener à la taille qui était la sienne à la fin du xixe siècle. Trump aime beaucoup faire référence à William McKinley, président de 1897 à 1901, quand la dépense publique s’élevait à 5 % du PIB, quand l’impôt sur le revenu n’existait pas et que l’État fédéral n’était financé que par des droits de douane. La nouveauté, en revanche, c’est l’influence mondiale des choix qui sont faits aux États-Unis, du fait de la globalisation de l’économie. On peut dire que l’America First trumpiste est le premier programme national-libéral vraiment mondial dans ses ambitions et ses répercussions. Quand les États-Unis se lancent, comme va le faire très vite Trump, dans une course au moins-disant réglementaire, fiscal, ou dans une exploitation tous azimuts des ressources pétrolières et gazières, ils mettent une énorme pression aux autres pays pour qu’ils fassent de même. Ils exportent, en quelque sorte, leurs choix stratégiques en matière d’inégalité, et ce nivellement vers le bas, qui peut rapporter gros à court ou moyen terme pour le pays qui s’y adonne, menace de déstabiliser l’ensemble de la planète. Tout l’enjeu aujourd’hui est de savoir comment s’en protéger pour éviter les trois principaux risques que cette politique entraîne.

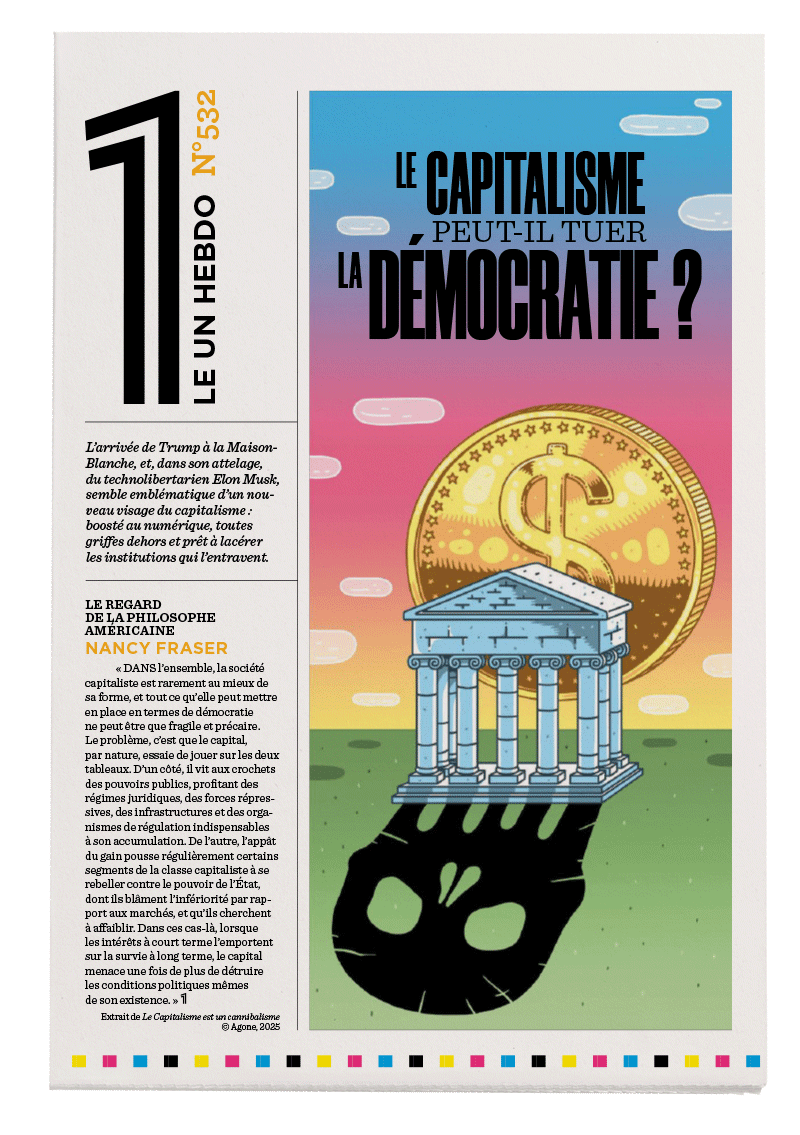

Le premier se situe au niveau climatique. Nous sommes à un moment charnière dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous ne pouvons pas vraiment nous permettre aujourd’hui de nous lancer dans des grands plans d’extraction des énergies fossiles, alors qu’il faudrait précisément un moratoire sur l’exploitation de nouvelles ressources pétrolières et gazières. L’inverse, au contraire, mènerait à une accélération catastrophique du changement climatique. Le deuxième risque est celui d’une spirale des inégalités. Aux États-Unis, celles-ci ont augmenté fortement depuis quarante ans, sans que le prétendu ruissellement n’en compense les effets nuisibles. Et nous ne sommes pas à l’abri, en France comme dans les autres pays du monde, de connaître une augmentation aussi spectaculaire, avec la perspective, en bout de course, d’une capture oligarchique du pouvoir. Et c’est là le troisième risque, le risque démocratique. Aristote l’évoquait déjà, et de nombreux penseurs ont analysé depuis des siècles la tension qui existe entre une concentration excessive des richesses d’un côté et la possibilité d’une société démocratique de l’autre. Les raisons sont évidentes : la richesse, c’est la capacité d’influencer l’idéologie, les politiques publiques, les médias, les marchés, et donc une concentration excessive des richesses amène forcément à une concentration excessive du pouvoir, et du pouvoir politique en particulier.

La richesse, c’est la capacité d’influencer l’idéologie, les politiques publiques, les médias, les marchés

Face à cette triple menace, nous ne sommes pas totalement démunis. Il ne faut pas sous-estimer les forces de la démocratie qui ont réussi, en particulier au cours du xxe siècle, à réduire la concentration des richesses par la limitation de l’influence de l’argent dans les campagnes électorales, la démocratisation de la propriété des médias ou encore l’outil fiscal. Une fiscalité très progressive ne sert pas seulement à prélever des ressources sur les hauts revenus et les hauts patrimoines, elle a aussi un impact sur les comportements des agents économiques, en décourageant la recherche de rentes et de profits excessifs. Ces deux effets combinés ont joué un rôle déterminant dans la réduction des inégalités de revenus observée entre le début du xxe siècle et le tournant des années 1980. L’enjeu, maintenant que ces outils sont connus, est de savoir comment les mettre en œuvre de façon efficace dans un monde très intégré, soumis aux forces de la concurrence fiscale et de la course au moins-disant. Et cela passe, à mon sens, par l’invention de nouvelles formes d’extraterritorialité : ce que j’appelle le protectionnisme d’interposition.

Le principe est simple : les pays qui veulent se protéger des risques de dérive oligarchique viendraient appliquer leurs lois par-delà leurs frontières pour contraindre les entreprises étrangères, ou les milliardaires qui les possèdent, à se soumettre à des standards minimaux en matière d’imposition ou d’émissions climatiques. Concrètement, si Tesla, par exemple, veut avoir accès au marché français ou européen, alors nous collecterions les impôts que les États-Unis choisissent de ne pas prélever – par le biais d’un impôt sur les sociétés, d’une taxe carbone ou d’un impôt sur la fortune d’Elon Musk. Dans le cas contraire, Tesla n’aurait tout simplement plus accès à notre marché. L’idée d’extraterritorialité a jusqu’ici été utilisée au service d’intérêts privés ; il est temps de la retourner de façon positive, au service de la lutte contre les inégalités et pour la démocratie. Et dans le paysage actuel, nous avons un atout majeur, qui est la taille de notre marché de consommateurs. À nous de l’utiliser pour forcer les autres acteurs économiques à s’harmoniser à la hausse, pour créer des formes de course vers un mieux-disant. C’est donc un protectionnisme, oui, mais pas un protectionnisme qui élève des barrières douanières pour finalement appauvrir tout le monde. Au contraire, c’est un protectionnisme anti-oligarchique, qui va cibler précisément les acteurs économiques les plus puissants, au service du combat pour l’égalité.

Conversation avec JULIEN BISSON

« Ils considèrent l’état comme un obstacle, voire comme un adversaire »

Quinn Slobodian

L’historien Quinn Slobodian, qui vient de publier Le Capitalisme de l’apocalypse, montre comment ce système économique tend désormais à transformer nos démocraties en passoire à coups de zones économiques spéciales échappant au droit commun. À la suite d'entretien, un glossaire.

[Oligarque]

Robert Solé

C’EST un très vieux mot, tiré du grec : l’oligarque désigne une personne puissante, membre d’un petit groupe qui détient le pouvoir. Aristote et Platon ne sont pas les seuls à avoir commenté ce système que la République romaine illustrerait dans ses institutions...

« Il est possible que l’on assiste au retour du pouvoir nu de l’argent »

Claire Lemercier

L’historienne Claire Lemercier analyse les différentes phases du capitalisme depuis son évolution et les variations de son rapport avec la démocratie.