Comment l’Amérique de « Trusk » divorce du libéralisme

Temps de lecture : 8 minutes

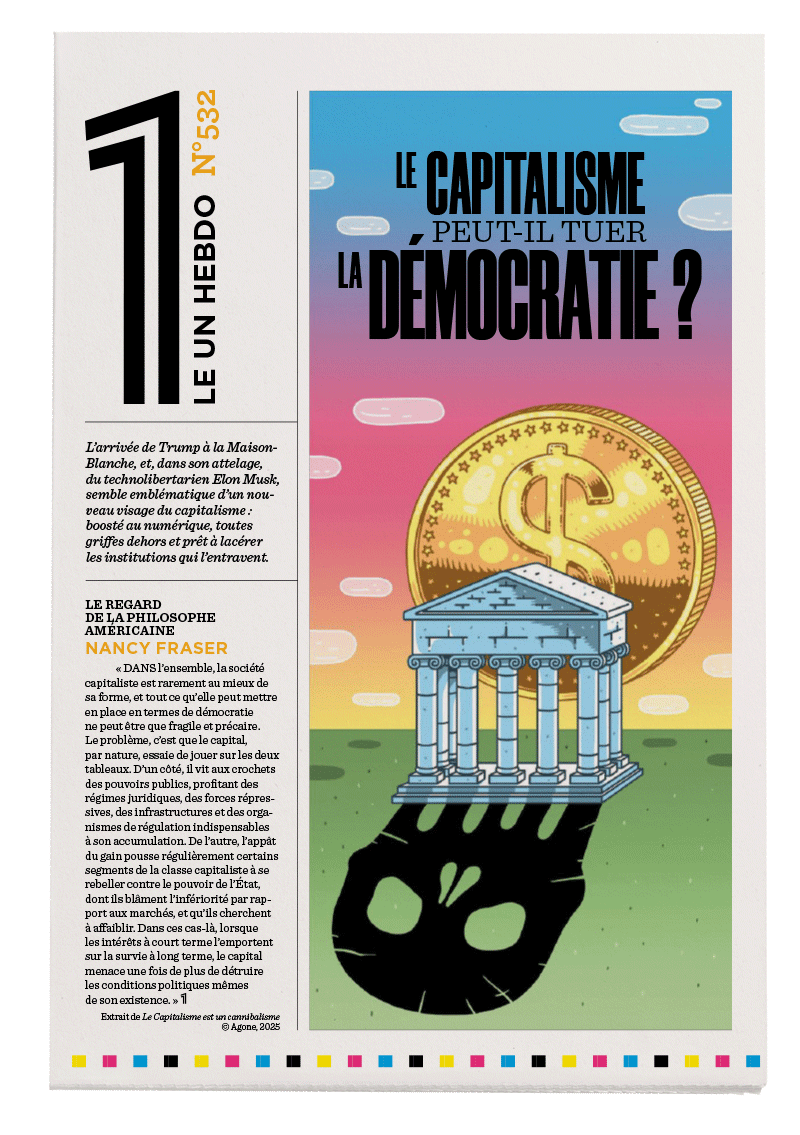

Capitalisme avec ou sans démocratie

Les notions de démocratie et de capitalisme méritent d’être clarifiées. Par la faute des populistes, on confond trop souvent la démocratie avec le seul suffrage universel qui exprimerait toute la volonté du peuple et permettrait à une majorité d’écraser sa minorité. En réalité, un régime démocratique nécessite certes le respect du suffrage universel, mais aussi un système de contre-pouvoirs, un État de droit, un esprit de tolérance et de modération : c’est la condition pour qu’une minorité accepte le gouvernement de la majorité et pour que la majorité n’écrase pas la minorité.

Quant au capitalisme, il est devenu universel depuis la chute de l’Union soviétique, sans pour autant être homogène. Le capitalisme n’implique pas nécessairement une économie de marché qui, elle, suppose un système de régulation et un État de droit. La Chine met en œuvre un total-capitalisme, contrôlé par l’État-parti et soumis à la pensée de Xi Jin Ping. En Russie, on peut parler d’un « FSB capitalisme », fondé sur la fusion du pouvoir, des services de sécurité et des oligarques. Le capitalisme américain, sous emprise des Gafam, est de nature oligopolistique. Le capitalisme européen est fortement régulé mais ne génère plus ni croissance ni innovation, ce qui le place sous la menace d’une « lente agonie », comme le souligne Mario Draghi.

Le retour à un système de pure prédation

Les économies de marché ont émergé en Europe à partir du xviie siècle, en même temps que la construction de l’État moderne puis de la démocratie, avec l’instauration progressive des principes de souveraineté nationale, de séparation et d’équilibre des pouvoirs, d’État de droit. Les États-Unis restent un cas unique, car l’économie de marché y est postérieure à la démocratie : au xixe siècle, le capitalisme américain fut un capitalisme de pure prédation. La construction d’une économie de marché n’a démarré qu’à la fin de cette période, avec le Sherman Antitrust Act de 1890, la mise en place d’une banque centrale, la FED, en 1913, et celle de la SEC, l’autorité de régulation des marchés financiers, en 1934.

« Les États-Unis de « Trusk » – le duo formé de Donald Trump et d’Elon Musk – renouent avec le capitalisme de prédation »

L’alliance actuelle entre un président despotique, la Big Tech et Wall Street constitue une rupture fondamentale. Trump II a entamé une entreprise d’affaiblissement des contre-pouvoirs inédite, avec une série de décrets qui empiètent sur les compétences du Congrès et contournent une justice en partie désarmée. L’Amérique n’est pas encore une démocratie illibérale, mais elle n’est plus une démocratie à part entière du fait de la mise entre parenthèses de la Constitution et de l’État de droit.

Les États-Unis de « Trusk » – le duo formé de Donald Trump et d’Elon Musk – renouent avec le capitalisme de prédation et la structure monopolistique du xixe siècle, du fait du démantèlement de l’État fédéral, de la dérégulation massive, de la forte diminution des impôts sur les entreprises. L’idée chemine même de remplacer ces impôts par les droits de douane acquittés par les consommateurs. Le projet est à la fois irréaliste, car l’impôt sur le revenu génère 2 200 milliards de dollars de recette par an, et indissociable d’une forte inflation – phénomène qui est, en quelque sorte, un impôt sur les pauvres et que renforcera l’expulsion des immigrés clandestins. S’opérera ainsi un transfert du financement de l’État fédéral des riches et des entreprises vers l’Amérique déclassée, qui a donné une majorité à Trump dans 90 % des 3 000 comtés des États-Unis.

Donald Trump ne s’inscrit nullement dans la filiation du libéralisme de l’École de Chicago, incarné par des penseurs comme Milton Friedman, qui souhaitait rendre son rôle et son efficacité au marché, tout en limitant et réformant l’État, mais sans le supprimer. Il s’inspire de l’approche libertarienne radicale d’entrepreneurs et de financiers comme Peter Thiel, qui entendent détruire l’État en le réduisant à marche forcée et en le fragmentant.

L’Amérique de « Trusk » divorce ainsi du libéralisme politique et économique. La volonté d’annihilation de l’État et la négation de toute forme d’intérêt général sont suicidaires. Si l’on bannit le capitalisme, on supprime la liberté politique, comme l’ont montré les totalitarismes du xxe siècle ; mais le retour à un capitalisme de prédation très inégalitaire et l’abolition de toute régulation sont aussi des armes massives de destruction de la démocratie.

« Dans leur univers, la force prime le droit, la violence est reine »

Trump, Xi Jing Ping et Poutine…

L’Amérique impériale de Donald Trump présente des traits communs avec les régimes autoritaires chinois et russe. Donald Trump raisonne vis-à-vis du Canada, du Groenland ou de Panama comme Vladimir Poutine pour l’Ukraine ou Xi Jing Ping pour Taïwan et la mer de Chine. Dans leur univers, la force prime le droit, la violence est reine. C’est un monde où les puissances impériales construisent des zones d’influence dans lesquelles elles exercent une domination sans partage. C’est ainsi que Trump promeut une grande Amérique du Panama jusqu’au pôle Nord, voire jusqu’à Gaza ! Ainsi qu’il entend transformer l’Otan en une lointaine réplique du pacte de Varsovie. On trouve un même refus de toute limite, un même mépris pour la modération. Ces dirigeants sont guidés par l’hubris, la démesure que les philosophes de la Grèce antique opposaient à la raison et qui conduit à leur perte les cités ou les hommes qui s’y abandonnent.

L’embardée impériale et libertarienne des États-Unis ne peut que se terminer en catastrophe. À quelle échéance ? C’est difficile à dire. Le développement du capitalisme a été jalonné par de grandes crises. Or la dernière période qui a conjugué aux États-Unis une croissance et une innovation débridées, la fusion de la politique et des plus riches, une dérégulation massive, ce sont les années 1920. Elles se sont achevées par la pire catastrophe de l’histoire du capitalisme, avec la grande dépression des années 1930 ainsi que l’effondrement des échanges et des paiements mondiaux sous l’effet de la généralisation du protectionnisme, catastrophe que le monde n’a surmontée qu’au sortir de la Seconde Guerre mondiale.

« Le capitalisme sans régulation par un État de droit et sans démocratie débouche inévitablement sur des désastres »

Le capitalisme sans régulation par un État de droit et sans démocratie débouche inévitablement sur des désastres. La Chine de Xi Jin Ping et la Russie de Poutine en font la démonstration. Les États-Unis se distinguent de ces deux empires fragilisés par le dynamisme de leur économie, qui devrait leur permettre de préserver leur leadership. Le paradoxe est que l’administration Biden fut un désastre politique mais une réussite économique. Elle laisse une économie en parfait équilibre avec une croissance stable de 2,8 %, des gains de productivité supérieurs à 2,5 % par an et le plein-emploi. En pratiquant une stratégie du chaos sur le plan intérieur comme au niveau international, Donald Trump peut déstabiliser l’économie américaine et le système mondial, ce qui aura pour conséquence de mettre à mal la puissance des États-Unis.

L’inflation sera relancée par la hausse des droits de douane et l’expulsion des clandestins. Cela provoquera une hausse des taux d’intérêt et donc une diminution de l’investissement et de l’innovation. Les chaînes de valeur seront désorganisées par le protectionnisme. L’effondrement des échanges et des paiements devrait casser le développement et les profits des entreprises américaines. Le choc en retour se fait déjà sentir sur les marchés avec, en réaction à la hausse des droits de douane avec le Mexique, le Canada et la Chine, une baisse immédiate des cours, la hausse de la volatilité financière et la chute des cryptomonnaies.

L’hyperpuissance des États-Unis est de retour, mais sous une forme imprévisible, violente et agressive qui installe le désordre sur les marchés mondiaux, accélère l’ensauvagement du monde, contribue à l’arsenalisation des échanges et à la confrontation entre puissances. La dynamique de la guerre civile à l’intérieur des États-Unis, avec pour symbole les purges au sein des agences fédérales, a pour pendant la guerre commerciale entre les nations, avec des représailles en cascade qui ne pavent pas le chemin de la paix mais celui des conflits armés.

L’Europe doit se rénover pour résister

Face aux empires, l’Europe peut retrouver un projet politique en s’affirmant comme le refuge du libéralisme, d’une démocratie respectueuse de l’État de droit, d’un capitalisme stable et soutenable. Mais pour cela, elle doit rompre avec ses illusions autour de la fin de l’histoire, des guerres, des crises et des révolutions, ou encore de la préservation de la paix par le droit et le commerce. Dans une jungle internationale peuplée de monstres et de prédateurs, elle ne peut rester une proie. Or il suffit d’examiner la situation du numérique et de l’intelligence artificielle pour mesurer l’ampleur de nos renoncements : en 2000, l’Europe dominait les télécommunications ; en 2024, elle a été rayée de la carte.

« Relever ces défis n’est nullement hors d’atteinte »

Préserver nos valeurs, nos institutions, notre souveraineté et notre liberté suppose de remplir deux conditions : produire, et non pas seulement redistribuer ou réguler, ce qui suppose un puissant effort d’amélioration du volume et de la qualité du travail, une mobilisation de l’épargne vers l’investissement des entreprises, une libération de l’innovation ; disposer d’une capacité à assurer notre défense de manière autonome en toutes circonstances. Sans cela, l’Europe deviendra le jouet de la rivalité des empires et nous aurons le choix entre la désintégration de l’Union, assortie d’un nouveau Yalta entre Trump et Poutine pour se partager le continent, ou l’intégration dans l’ensemble nord-américain – les États-Unis ont d’ores et déjà émis une revendication à la souveraineté du Groenland.

Relever ces défis n’est nullement hors d’atteinte. L’Europe continue à disposer d’atouts et de ressources formidables. Mario Draghi lui a dressé une excellente feuille de route. L’Europe du Nord a ouvert la voie en conciliant compétitivité, solidarité, innovation, transition écologique et réarmement face à la Russie. Il ne nous manque que l’essentiel, à savoir la volonté et le leadership. Thucydide écrivait déjà, en citant Périclès : « Se reposer ou être libre, il faut choisir. » Il revient aux Européens du xxie siècle de faire leur choix : la liberté ou la servitude, la civilisation ou la barbarie.

Conversation avec PATRICE TRAPIER

« Ils considèrent l’état comme un obstacle, voire comme un adversaire »

Quinn Slobodian

L’historien Quinn Slobodian, qui vient de publier Le Capitalisme de l’apocalypse, montre comment ce système économique tend désormais à transformer nos démocraties en passoire à coups de zones économiques spéciales échappant au droit commun. À la suite d'entretien, un glossaire.

[Oligarque]

Robert Solé

C’EST un très vieux mot, tiré du grec : l’oligarque désigne une personne puissante, membre d’un petit groupe qui détient le pouvoir. Aristote et Platon ne sont pas les seuls à avoir commenté ce système que la République romaine illustrerait dans ses institutions...

« Il est possible que l’on assiste au retour du pouvoir nu de l’argent »

Claire Lemercier

L’historienne Claire Lemercier analyse les différentes phases du capitalisme depuis son évolution et les variations de son rapport avec la démocratie.