« Ils considèrent l’état comme un obstacle, voire comme un adversaire »

Temps de lecture : 8 minutes

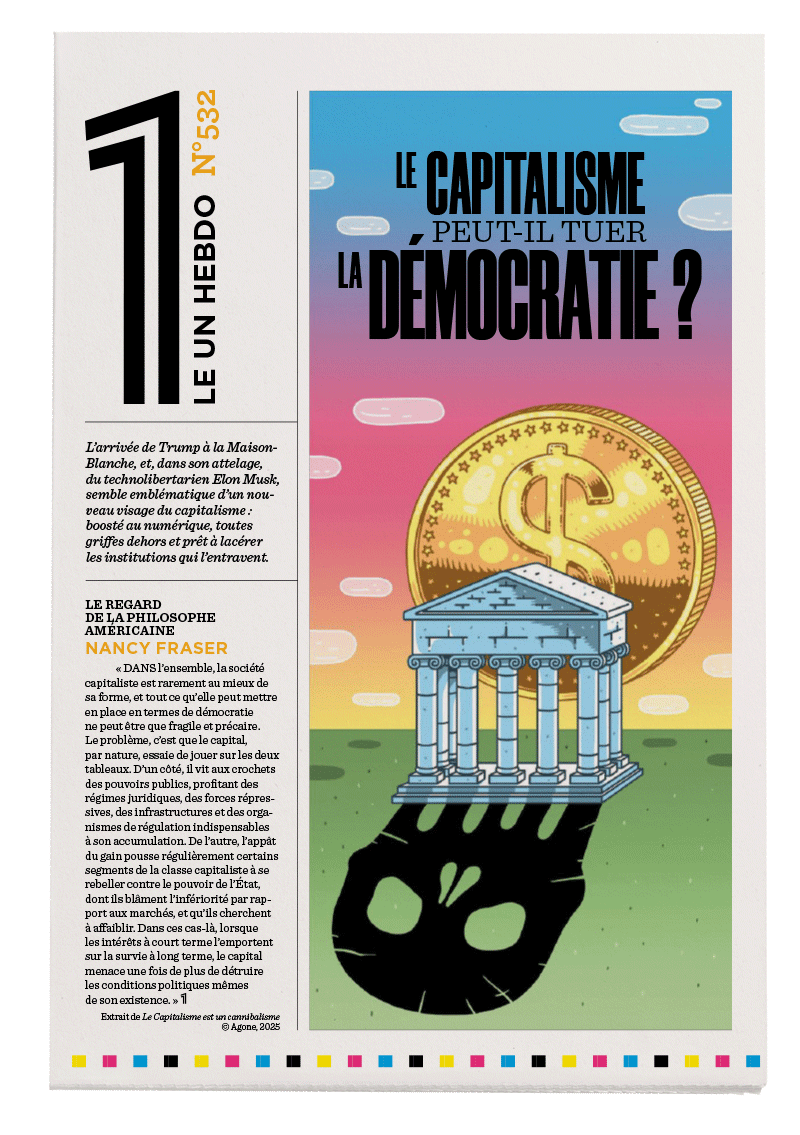

La montée en puissance des oligarques de la Tech américaine et le retour de Trump au pouvoir figurent-ils un nouvel âge du capitalisme ?

Je suis hésitant à dire qu’il s’agit d’une nouvelle ère. J’y vois plutôt une transformation du système de gouvernance. On m’a demandé récemment si je pensais que le capitalisme était mort ; mais si l’on pense le capitalisme comme un système dans lequel la plupart des ressources sont allouées en fonction des intérêts des acteurs privés, alors, non, le capitalisme est bien vivant. Nous assistons à une alliance particulière entre de grands capitalistes, dont certains sont ce que j’appelle des « radicaux du marché », et Donald Trump, de retour à la Maison Blanche. Cela produit un nouveau type de gouvernance quelque peu chaotique. Mais je ne pense pas qu’il y ait une trajectoire d’évolution inévitable, où le capitalisme deviendrait de plus en plus radical et vaincrait les gouvernements.

Qui sont ces « radicaux du marché » alliés à Trump ?

Nous vivons une situation inhabituelle, dans laquelle des dirigeants d’entreprise comme Peter Thiel (fondateur de PayPal) ou Mark Andreessen (spécialiste du capital-risque et cocréateur du premier navigateur web) se présentent comme des intellectuels. Ce sont leur théorie que je qualifie de « radicalisme du marché ». Peter Thiel a déclaré en 2009 : « Je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles. » Pour lui, il faut créer de nouveaux régimes politiques. C’est assez extrême. Mark Andreessen a également écrit de longs manifestes, dont Techno-Optimist en 2023, sur la nécessité de protéger la liberté en repoussant le socialisme. Il y fait abondamment référence aux économistes néolibéraux Friedrich Hayek et Milton Friedman.

« Une forme radicale d’idéologie du marché »

Dans certaines de leurs visions, il existe également ce que l’on pourrait appeler une forme de techno-monarchisme. Le fait que le titre d’Elon Musk chez Tesla soit « technoking », et non PDG, montre un désir d’affirmer une sorte d’autorité héréditaire en mettant l’accent sur la liberté économique plutôt que sur la liberté politique. C’est ce que je considère comme une forme radicale d’idéologie du marché.

Quel est leur rapport à l’État ?

Alors qu’ils se sont toujours montrés méfiants à son égard – ils le considèrent comme un obstacle à leurs propres entreprises, voire comme un adversaire –, ils abandonnent aujourd’hui leur opposition de principe à la collaboration avec les gouvernements. À l’heure actuelle, on assiste à une opération menée main dans la main entre l’exécutif du gouvernement des États-Unis et un petit nombre de milliardaires des techniques.

Quel est leur dessein ?

C’est une question que je me pose sans cesse. Accèdent-ils à l’État pour avoir de nouveaux contrats fédéraux, par exemple pour faciliter le développement de l’IA, des voitures autonomes ou encore de la cryptomonnaie ? Ou y a-t-il un effort plus radical en cours pour s’emparer de l’État afin de le démanteler, dans le but d’avoir un pouvoir plus décentralisé aux États-Unis et donc une gouvernance privée plus importante en faveur de leurs activités ? L’attitude d’Elon Musk ces derniers temps suggère davantage qu’il veut emprunter ce dernier chemin. De mon point de vue, Trump et Musk poursuivent l’objectif d’une décentralisation plus poussée pour mettre les différentes régions des États-Unis en concurrence les unes avec les autres – en matière d’investissement, d’immobilier ou de fiscalité, par exemple.

« Le capitalisme agit en faisant des trous dans le territoire de l’État-nation »

C’est ce que vous nommez le « capitalisme de fragmentation » ?

Oui, c’est toute la thèse de mon dernier livre. Le capitalisme agit en faisant des trous dans le territoire de l’État-nation, en créant des zones d’exception avec des lois différentes et souvent sans contrôle démocratique. Ces « zones » – cités-États, paradis fiscaux, enclaves, ports francs, technopoles, zones hors taxes ou pôles d’innovation – se trouvent en bordure ou à l’intérieur même des nations. Il en existe un grand nombre de variantes dans le monde et on en compte au total plus de 5 400 aujourd’hui. Un des exemples qui fait figure de « modèle » est Dubaï, qui combine des caractéristiques archaïques – du fait de son gouvernement autocratique –, et futuristes – puisque cette cité-État est gérée comme un patchwork de juridictions. Il existe aussi des zones dans de grands pays comme la Grande-Bretagne et les États-Unis. Le but est d’accélérer non seulement la dissolution de l’État social, mais aussi les dynamiques de concurrence au sein des États eux-mêmes. Reste à savoir si quelqu’un comme Elon Musk essaie de dépasser les limites existantes pour réussir à mettre le gouvernement central dans l’incapacité de mener des actions de base, comme collecter des impôts, envoyer des versements d’assurance-maladie ou de sécurité sociale.

Le capitalisme menace-t-il aujourd’hui la démocratie ?

Historiquement, de nombreux penseurs se sont méfiés de l’association entre capitalisme et démocratie. Dans les années 1940, Joseph Schumpeter partait du principe que si vous aviez une véritable démocratie – une personne, une voix –, les gens finiraient par voter pour des mesures qui nuiraient à la propriété et à la richesse des capitalistes. Il pensait que la démocratie conduirait inévitablement au socialisme. De même, Milton Friedman estimait que le capitalisme pourrait être handicapé par la démocratie au fil du temps. Par conséquent, il fallait trouver des moyens de limiter la souveraineté populaire toujours susceptible de perturber les principes de liberté économique, de sécurité du capital, de libre-échange et de propriété privée.

« Le capitalisme de fragmentation vise à résoudre le problème de la tension entre capitalisme et démocratie en créant des espaces plus petits et isolés à l’intérieur des pays »

Dans mon livre Les Globalistes, je montrais comment cette menace d’une perturbation du capitalisme par la démocratie avait été traitée à travers la mise en place d’institutions et de règles internationales, comme l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou les accords commerciaux multilatéraux qui s’imposent aux États et à leurs citoyens. Aujourd’hui, ce que l’on observe, c’est que le capitalisme de fragmentation vise à résoudre le problème de la tension entre capitalisme et démocratie en créant des espaces plus petits et isolés à l’intérieur des pays, en dehors du contrôle démocratique, au moyen de ces zones économiques spéciales. Ces deux mouvements, par le haut et par le bas, menacent la démocratie, car ils limitent ce que les populations peuvent réellement exiger et attendre de leurs dirigeants politiques.

Quel rôle jouent les autres pouvoirs dans cette architecture ?

Le capitalisme s’est développé au cours des vingt ou trente dernières années dans un contexte de chute des syndicats, amenant à penser davantage « chacun pour soi ». Il est aujourd’hui plus difficile d’imaginer un bien commun ou un espace public dont on ferait partie. D’autant plus qu’aux États-Unis, la destruction de certains types de journaux et de chaînes de télévision publiques, ainsi que leur remplacement par du contenu généré par les utilisateurs des réseaux sociaux ont entravé la capacité des individus à se sentir membres d’une même communauté et interdépendants. Il est beaucoup plus facile de se voir comme un simple entrepreneur qui se bat pour sa propre part du gâteau.

Est-ce l’échec du récit de la « fin de l’histoire », développé après 1990 et la chute du mur de Berlin ?

Oui, nous avons alors cru que le modèle américain du capitalisme l’avait emporté à la suite de l’effondrement du bloc communiste autour de l’URSS. Or le modèle chinois, qui est le grand gagnant aujourd’hui, démontre le contraire. Leur modèle n’était pas juste un copier-coller des États-Unis, mais une troisième voie autour d’une direction politique centrale et d’une décentralisation économique. Cela aboutit à une version du capitalisme sans démocratie. Dans de nombreux pays, la montée de l’extrême droite se comprend mieux à la lumière de la réaction de dirigeants comme Orban, Salvini ou Trump, qui regardent la Chine et se demandent : « Hé, ils nous battent, mais comment s’y prennent-ils ? » Eh bien, ils ne suivent pas la voie du libéralisme ; ils n’ont pas de vie démocratique. À la place, il y a une relation plus étroite entre les grands investisseurs et l’autorité de l’État, et des zones économiques spéciales à l’instar de Hong Kong.

« Ils voient une sorte de fenêtre de transition et d’opportunité leur permettant d’apporter des changements importants qui pourraient être irréversibles »

Assiste-t-on à une victoire idéologique des entrepreneurs de la Tech ?

Je ne sais pas s’ils sont vraiment en train de convaincre la majorité des gens que leur philosophie est la bonne. Une des raisons pour lesquelles ils agissent si rapidement en ce moment est qu’ils voient une sorte de fenêtre de transition et d’opportunité leur permettant d’apporter des changements importants qui pourraient être irréversibles. Cependant, je serais surpris qu’il n’y ait pas de réaction négative assez rapidement, au niveau national comme international. Aux États-Unis, on assistera peut-être à une forme de réaction patriotique face à l’interventionnisme d’un Elon Musk, qui est originaire d’Afrique du Sud. Et au niveau international, il pourrait se créer des coalitions anti-américaines, avec un rapprochement de la Chine ou du Canada avec l’Union européenne, ou un renforcement du bloc des Brics au Sud. Face à l’anarcho-nationalisme excessif et destructeur que Trump est en train de mener, la voie vers un multilatéralisme renouvelé est étroite. Mais il y a malgré tout un chemin.

Propos recueillis par CLAIRE ALET

Capitalisme

Système économique fondé sur la propriété privée des moyens de production, l’accumulation du capital par la recherche du profit et la régulation marchande.

Libéralisme

Courant de pensée qui prône la liberté économique (libre-échange, liberté d’entreprendre…) au sein d’une économie de marché. Pour les penseurs libéraux, l’intervention de l’État doit être limitée, même si la plupart reconnaissent son intérêt pour corriger les défaillances de marché.

Néolibéralisme

Cet ensemble disparate de doctrines économiques, inspiré notamment par les travaux de Friedrich Hayek et de Milton Friedman, met notamment en avant la politique de l’offre centrée sur les entreprises, la réduction des dépenses sociales et le désengagement de l’État.

Libertarianisme

Cette philosophie politique rejette l’intervention de l’État, vu comme une institution coercitive, et prône un capitalisme dérégulé, avec un État minimal ou absent, une liberté maximale et une place cardinale donnée à la propriété privée.

« Ils considèrent l’état comme un obstacle, voire comme un adversaire »

Quinn Slobodian

L’historien Quinn Slobodian, qui vient de publier Le Capitalisme de l’apocalypse, montre comment ce système économique tend désormais à transformer nos démocraties en passoire à coups de zones économiques spéciales échappant au droit commun. À la suite d'entretien, un glossaire.

[Oligarque]

Robert Solé

C’EST un très vieux mot, tiré du grec : l’oligarque désigne une personne puissante, membre d’un petit groupe qui détient le pouvoir. Aristote et Platon ne sont pas les seuls à avoir commenté ce système que la République romaine illustrerait dans ses institutions...

« Il est possible que l’on assiste au retour du pouvoir nu de l’argent »

Claire Lemercier

L’historienne Claire Lemercier analyse les différentes phases du capitalisme depuis son évolution et les variations de son rapport avec la démocratie.