Il fallait lire Maupassant. Boule de suif. Évidemment, je n’avais rien lu. Pas le temps, pas l’envie non plus. L’Assommoir, imposé au lycée, et un solide esprit de contradiction m’avaient rendue récalcitrante à la littérature classique. Pourtant, ça m’avait intriguée. Un professeur de journalisme qui faisait lire Maupassant, ça changeait agréablement des cours où la forme l’emportait sur le fond, des conférences sur la sacro-sainte innovation et des enseignants qui assénaient que le plus important, c’était de savoir imaginer une application mobile et de live-tweeter comme un dieu, et si ça ne vous plaît pas, mademoiselle, vous ne serez jamais journaliste.

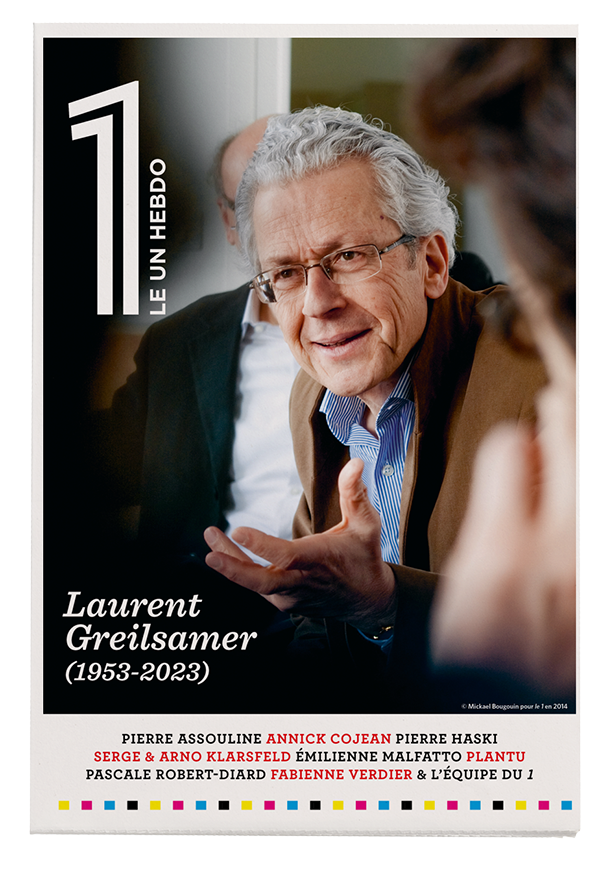

Laurent Greilsamer, donc, détonnait un peu. Rien que dans l’apparence : quelque chose de suranné, un air légèrement absent et les cheveux comme du sucre filé. Dans mon souvenir, il avait quasiment une pochette au veston.

Son cours s’intitulait « Raconter une histoire ». Je me rappelle avoir aimé l’intitulé. La base du métier : entraîner le lecteur dans un récit.

Lors de la première séance, il nous avait demandé quel était le dernier livre que nous avions lu, quel film, quelle musique nous aimions. Il avait parlé de l’importance de l’incipit, ces premiers mots d’un livre ou d’un article, nous avait demandé d’en citer quelques-uns. Plus tard, en Irak, en France ou à Caracas, au moment de commencer un papier, quand la page est encore blanche, j’ai souvent songé à ce cours, le poids du début, le moment où l’on attrape le lecteur, et ensuite, bien sûr, il ne faudra pas le lâcher.

Je crois qu’il cherchait à nous enseigner une règle de base : lire pour apprendre à écrire. Et que toute histoire est bonne si elle est bien racontée. Il cherchait aussi à nous appréhender en tant qu’individus, à nous confronter à notre désir de faire du journalisme. Ce fut d’ailleurs le sujet du travail final : comment je suis devenu journaliste. Nous forcer à nous regarder droit dans le miroir, peut-être à interroger nos motivations, exercice inconfortable mais salutaire.

En repensant à mes études, je regrette parfois de ne pas avoir tiré meilleur parti de certains cours – pas ceux où l’on nous faisait compter des tweets, mais les autres, ceux qui importaient. La classe de Greil (son nom complet nous paraissait beaucoup trop long) était de ceux-là. Est-ce que je n’avais pas le temps ? la disponibilité mentale ? la curiosité intellectuelle ? Quelle que soit l’excuse, j’aurais aimé, ce jour d’automne, dans une pièce du sous-sol de l’école de journalisme, avoir lu Boule de suif, malgré ce titre que je trouve encore sinistre aujourd’hui.

Après le diplôme, j’ai recroisé mon ancien prof à plusieurs reprises. Je ne lui ai jamais révélé que je venais en cours sans avoir rien lu, mais que ça ne m’avait pas empêchée d’aimer son enseignement. D’ailleurs, depuis, j’ai fini par lire Zola. Maupassant aussi. Et j’ai adoré. Greil, comme souvent, avait raison.