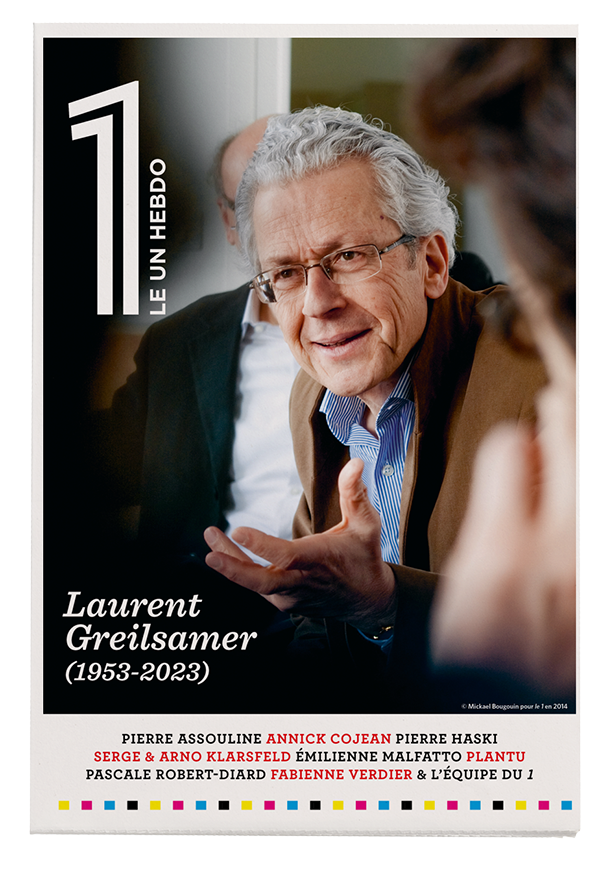

Un journal, ce sont des fils invisibles qui se tissent entre les générations, vous lient, vous retiennent et vous obligent. Pour moi, l’un de ces fils fut Laurent. Il s’est noué un lointain, si lointain jour d’août 1984, où la stagiaire d’été tremblante que j’étais s’est approchée de son bureau, au deuxième étage de la rue des Italiens, pour lui soumettre la relecture de son premier « papier ». Je ne sais plus ce qu’il m’a dit, j’imagine qu’il a délicatement tout réécrit, mais je me souviens de cet instant comme celui de ma rencontre avec Le Monde. C’est fou comme une image peut se figer dans la mémoire et n’en plus bouger. Les longues années de « maison » que nous avons partagées n’y ont rien changé. Pour moi, Laurent était Le Monde. L’exigence sans dureté, la bienveillance sans facilité, la complicité sans familiarité.

Lorsque, en 2002, j’ai repris la chronique judiciaire, ce fil invisible est devenu plus fort encore. Laurent était de ceux qui avaient tôt goûté à cette drogue des audiences. À 23 ans, tout juste embauché au Monde, son chef de service Philippe Boucher l’avait envoyé couvrir une querelle entre deux associations féministes au tribunal d’instance de Paris. Il fallait voir le sourire de Laurent, ce sourire presque enfantin qui lui échappait lorsqu’il évoquait le souvenir de son quart d’heure flaubertien à cette audience : l’apparition, « au milieu d’une volière mondaine et militante inouïe », de la resplendissante actrice Delphine Seyrig. C’est à lui encore que le journal confia la chronique de l’un des contes les plus noirs de la décennie 1980, l’affaire de cette enjôleuse de 18 ans, Valérie Subra, qui servait d’appât à deux complices à peine plus âgés qu’elle, pour se faire inviter chez de riches hommes affaires, avant de les torturer à mort pour récupérer leur argent. « Ils ont des gueules d’ange bien sympathiques, ils sont trois, propres, l’air ouvert. Ils sont tout cela, mais ils ont assassiné besogneusement, voilà trois ans, deux braves personnes comme l’on se débarrasse d’une corvée nécessaire. » C’est aussi Laurent qui fut chargé de suivre, aux côtés de notre maître à tous, Jean-Marc Théolleyre, le procès de Klaus Barbie, en 1987 à Lyon, puis de couvrir ceux de l’ancien milicien Paul Touvier, en 1994 à Versailles, de Christian Didier, l’assassin du collaborateur René Bousquet en 1995 à Paris. Mais aussi l’affaire du sang contaminé en 1992 – une de celles, confiait-il, qui l’avaient le plus marqué.

Je me souviens de son émotion, lorsqu’en 2012, pour le recueil Les Grands Procès du Monde paru aux Arènes, nous exhumions une à une ces pépites de chroniques judiciaires des archives du journal. Laurent avait la mémoire vive de ces heures passées « assis inconfortablement sur un banc étroit, à observer les coulisses de son temps », qui constituaient, disait-il, ses meilleurs moments professionnels. « On court après une vérité judiciaire, on s’en approche, on s’en éloigne… Les impressions changent au fil de la journée, les convictions s’estompent, les doutes assaillent les certitudes. Puis il faut passer des tensions du prétoire à la solitude du bureau », écrivait-il dans la préface. De cette tradition du journal, à laquelle il a pris une si belle part, il n’était pas le gardien, mais le plus élégant des passeurs. Merci Laurent.