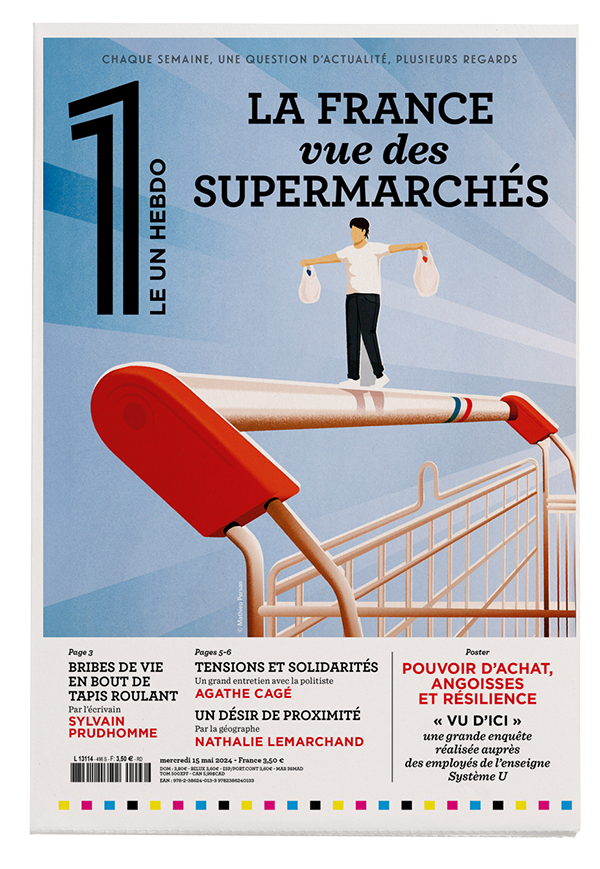

Supermarché, proximité et convivialité

Temps de lecture : 3 minutes

Même si les enseignes de la grande distribution doivent s’adapter aux mutations démographiques et sociologiques qui traversent la société, il convient de rappeler qu’elles restent le lieu principal où les Français font leurs courses : 92 % d’entre eux réalisent régulièrement leurs achats alimentaires dans des supermarchés.

Il est vrai qu’un désir de proximité s’exprime, on rêve du mythe de la place du village, mais que faut-il entendre par là ? La proximité est une notion relative et polysémique. À un moment, l’Insee traduisait cette notion spatiale par un indicateur temporel en parlant par exemple de la quotidienneté de tel ou tel acte de la vie, comme le fait d’aller acheter son pain. La proximité n’est pas seulement géographique, mais aussi sociale, voire affective, elle évolue avec les transformations en cours qui touchent aussi bien l’étalement continu des zones urbaines, les modes de transport, la diversification des formes de travail (à distance, à temps partiel…) et la composition des familles (hausse du nombre de couples dont les enfants ont quitté le domicile familial et des familles monoparentales…).

Dans ces conditions, le modèle dominant jusque dans les années 1990 de l’expédition une fois par semaine pour faire les courses pour toute la famille est battu en brèche, ce qui ne signifie pas que les grandes surfaces aient perdu de leur centralité. Elles prennent en compte les nouvelles aspirations de la société, notamment à travers leurs magasins de moyenne gamme (jusqu’à 1 000 mètres carrés) situés à la périphérie des villes petites et moyennes. Un supermarché implanté à deux kilomètres d’un lotissement peut parfaitement incarner le désir de proximité. Tout comme ces magasins de hard-discount présents dans les zones les moins denses des centres-villes.

« Ces lieux sont marqués par des formes de vie sociale et de convivialité »

Si les hypermarchés sont toujours fréquentés par des clients qui se déplacent en voiture, on voit de plus en plus de personnes se rendre à pied, à vélo ou en bus dans des supermarchés. Ces lieux sont marqués par des formes de vie sociale et de convivialité. Si vous allez régulièrement dans « votre » grande surface, vous finissez par connaître les caissières et des bribes de leur vie, vous choisissez de passer avec l’une ou l’autre, en fonction de vos affinités. Il faut noter le lien de confiance qui lie certaines caissières et les personnes âgées, qui n’hésitent pas à leur tendre leur porte-monnaie pour qu’elles y puisent de quoi payer le contenu du caddie, ou bien leur carnet de chèques afin qu’elles notent le montant de l’achat sur le talon. J’avais été alertée il y a quelques années sur ces phénomènes de socialisation par l’exemple de ma mère qui, à chaque fois qu’elle se rendait dans son supermarché, apportait un paquet de bonbons qu’elle distribuait aux caissières et aux personnes s’occupant du réassort dans les rayons.

Après la pandémie, les hypermarchés avaient vu leur fréquentation chuter de manière importante. Ils connaissent maintenant un regain de fréquentation qui apparaît contradictoire avec les nouveaux modes de vie, qui ne favorisent pas la possibilité de passer une à deux heures à faire ses courses. J’avoue que la solidité de la résilience des grandes surfaces est une question qui reste pour moi ouverte. La réponse à ces interrogations est sans doute à chercher dans le rôle central que la grande distribution joue dans nos sociétés, en matière de consommation, de prix et de promotions (décisives pour plus de la moitié des Français), mais aussi d’aménagement d’un territoire désindustrialisé et d’animation de la vie quotidienne.

Conversation avec PATRICE TRAPIER

« Neuf Français sur dix sont préoccupés par leur pouvoir d’achat »

Agathe Cagé

La politiste Agathe Cagé, qui a récemment publié l’ouvrage Classes figées : comprendre la France empêchée, revient sur les difficultés quotidiennes et le rétrécissement des horizons auxquels font face aujourd’hui l’immense majorité des Français qui se retrouvent dans les supermarchés.

[Libre-service]

Robert Solé

Dans chaque supermarché, une statue devrait être érigée à la mémoire de l’Américain Clarence Saunders. C’est à cet épicier de Memphis (Tennessee) – gloire lui soit rendue ! – que l’on doit l’invention du libre-service en 1916. « Laissez le client se servir lui-même, il fera le travail à votre pla…

1. Première ligne, premières loges

En poster de ce numéro, nous présentons une synthèse en cinq chapitres de l’enquête saisissante réalisée par le cabinet Georges pour la coopérative Système U. Un document qui illustre la façon dont les supermarchés sont parmi les endroits où se manifestent le plus particulièrement la d…