Nul autre ami que les montagnes

Temps de lecture : 12 minutes

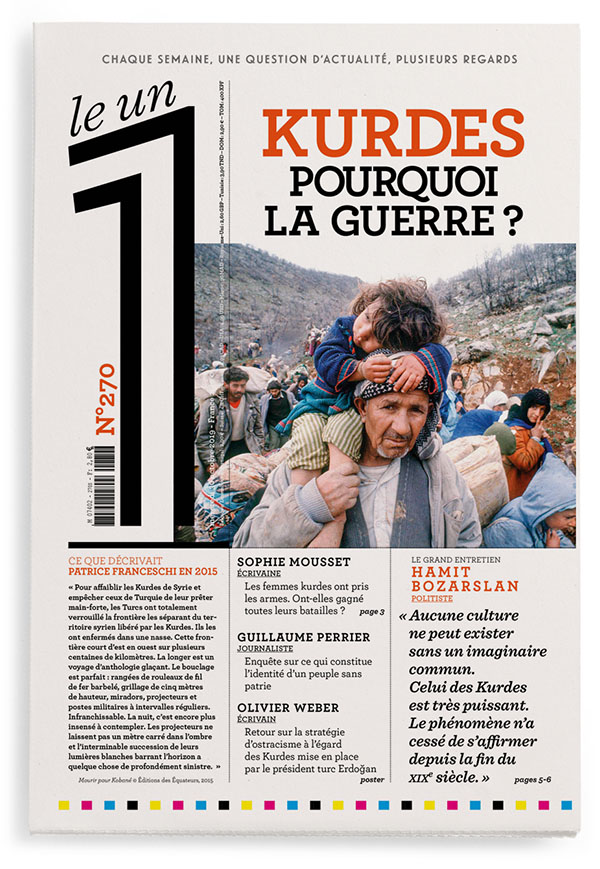

« Les Kurdes n’ont pas d’autre ami que les montagnes. Malheureusement, au Rojava, nous n’avons pas de montagnes. » Jawan Hame se raccroche à l’humour par instinct de survie. Le 16 octobre, sous le feu des forces armées turques, ce chirurgien orthopédiste vient de terminer une amputation dans un petit hôpital de Qamichli, la « capitale » du Nord-Est syrien que les Kurdes appellent « Rojava », l’Ouest. Le médecin, expatrié en Suède depuis vingt-cinq ans, est revenu depuis quelques jours au chevet de son peuple martyrisé. Les chances de survie du blessé sont réduites.

Il est des blessures d’une autre nature. Les rêves de liberté et d’émancipation des Kurdes de Syrie se sont une nouvelle fois fracassés sur la réalité impitoyable de la géopolitique moyen-orientale. Après le retrait des forces de la coalition occidentale, précipité par Donald Trump le 7 octobre, et l’invasion de la région par la Turquie et ses supplétifs djihadistes, sous le parrainage de la Russie, l’étau s’est refermé. « Tristement, l’histoire se répète. Les Kurdes ont résisté, ont combattu les atrocités de l’État islamique, ils ont organisé leur administration sur un territoire en paix. Mais l’État turc ne tolère pas d’entité kurde à sa frontière. C’est une tragédie », note Bakhtiyar Amin, intellectuel kurde et ancien ministre irakien des Droits de l’homme.

Ces « frontières du cœur », comme les a appelées le président turc Recep Tayyip Erdoğan, englobent les provinces du nord de la Syrie, Alep, mais aussi celles de Mossoul et de Kirkuk, en Irak, ainsi que l’actuel Kurdistan irakien. Tous ces territoires sont considérés par les nationalistes comme des terres à reconquérir. « C’est un projet qu’Erdoğan et son régime, en coalition avec les ultranationalistes Loups gris, veulent mettre en place, un projet expansionniste panturc. Cette "ceinture de sécurité" dont on parle est une façon de pratiquer un nettoyage ethnique jusqu’à la frontière irakienne et d’isoler les Kurdes, de rompre la continuité territoriale », pousuit Bakhtiyar Amin. « La politique de déni se poursuit depuis un siècle. »

L’effondrement de l’Empire ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale et le découpage de son territoire ont fait des Kurdes le plus grand peuple sans État. Ils sont aujourd’hui 35 à 40 millions, éclatés entre quatre pays (Turquie, Syrie, Irak, Iran), pris en sandwich entre trois nations (arabe, perse, turque). « Nous sommes d’abord victimes de la géographie et de la géopolitique », souligne Bakhtiyar Amin. Les accords Sykes-Picot de 1916 sont, encore aujourd’hui, souvent invoqués comme étant la source de tous les malheurs, ainsi que le traité de Lausanne de 1923, qui annule celui de Sèvres signé trois ans plus tôt et qui prévoyait l’établissement d’un État kurde. Mais la division du territoire naturel des Kurdes était déjà une réalité au XVe siècle et elle n’a ensuite fait que se confirmer. L’histoire du « Kurdistan » remonte au moins au viie ou au VIIIe siècle, estime l’historien Hamit Bozarslan : « Le nom est clairement utilisé dans les chroniques arabes à l’époque de l’expansion de l’islam. »

Mais comment peut-on aujourd’hui définir l’identité kurde ? L’anthropologue néerlandais Martin van Bruinessen est l’un des meilleurs spécialistes mondiaux de la question, sur laquelle il travaille depuis 1974. Pour lui, « l’identité kurde ne se définit pas, même si pour chaque Kurde, l’appartenance ou non à ce peuple est évidente ». Quels en seraient les critères objectifs ? La langue, d’abord. L’espace kurdophone est divisé entre les locuteurs du kurmandji, au nord, et du sorani, au sud, des langues indo-européennes. « Tous se considèrent comme kurdes. Et il y a aussi la langue zaza, dans l’est de la Turquie. Sans compter les Kurdes qui ne parlent aucune langue kurde et ceux qui en parlent plusieurs », explique-t-il. Le second élément pourrait être la religion. « Mais il y a les musulmans sunnites, souvent majoritaires, et beaucoup d’éléments de l’islam hétérodoxes, les alévis, des spécificités religieuses mésopotamiennes, sans qu’il y ait jamais eu de frontières claires entre eux. Enfin, plus récemment, les Yézidis, parfois considérés comme plus Kurdes que les Kurdes car ils ont leur propre religion. Eux-mêmes, parce qu’ils ont toujours été victimes d’oppression de la part des Kurdes sunnites, se voient comme un peuple à part », note Martin van Bruinessen. De nombreux Kurdes se tournent vers le zoroastrisme ou le yézidisme, depuis la campagne d’extermination menée à leur encontre par les djihadistes de l’État islamique en 2014. « Plus jeune, je croyais aussi que les organisations tribales définissaient cette identité, le nomadisme. Mais, là encore, ce n’est pas pertinent. Beaucoup sont sédentaires et, aujourd’hui, une majorité des Kurdes sont urbains. Les éléments socio-économiques ne fonctionnent pas non plus. » Être Kurde, c’est d’abord se revendiquer comme tel. « Des tribus entières ont changé d’identité, de Turc à Kurde. Et le penseur Ziya Gökalp, de langue maternelle kurde, s’est défini comme Turc. Il a même été l’un des principaux théoriciens du nationalisme turc dans les années 1920 », note cet universitaire.

Il n’existe donc pas de critères partagés par l’ensemble des Kurdes qui les définiraient ou les distingueraient des non-Kurdes, si ce n’est le déni de leur existence et leur soumission au pouvoir central. « Cette existence est niée depuis le premier jour de l’établissement de l’État turc. Jusque dans les années 1990, les Kurdes étaient officiellement des "Turcs des montagnes", sans langue, sans culture, sans histoire... Ils ont changé les noms kurdes des villes, des places, des rues, interdit toute manifestation culturelle et détruit systématiquement toute identité. Se dire kurde vous valait de huit à quinze ans de prison. Et posséder un livre en kurde, c’était quatre ans de prison », détaille Bakhtiyar Amin, l’ex-ministre irakien des Droits de l’homme. En 1925, l’État kémaliste produit une série de rapports sur la question kurde écrits par Abdülhalik Renda, ancien génocidaire des Arméniens en 1915. « Il considère que les Kurdes constituent une menace quasi biologique et qu’il n’y a pas de place pour les deux peuples sur les mêmes terres, il préconise de "dékurdifier" l’est de l’Euphrate », explique Hamit Bozarslan. Une similitude troublante avec la situation d’aujourd’hui dans le nord de la Syrie. Un parallèle peut également être fait entre la situation actuelle des Kurdes et celle des Arméniens il y a un siècle, poursuit l’universitaire, directeur d’études à l’EHESS. « Ce qui est central, c’est l’idée de la domination turque sur les minorités. Le comité Union et Progrès (parti nationaliste turc au pouvoir à l’époque) reconnaît en 1915 l’existence des Arméniens à condition qu’ils se mettent au service de la nation turque. En 2014, Erdoğan tient le même discours aux Kurdes : soyez au service de la nation turque, à l’intérieur comme à l’extérieur, notamment en Syrie. Ils n’ont pas joué le jeu, c’est pourquoi il y a eu ce virage coercitif. »

Dans les années 1970-1980, les Kurdes sont officiellement considérés comme des Turcs qui ont perdu leur identité au cours des invasions perses, puis comme des « Turcs des montagnes ». Des théories pseudoscientifiques élaborées par des instituts étatiques ou des universités, financées par le Conseil de sécurité militaire (MGK), établissent par exemple que le nom « kurde » viendrait du bruit des pas dans la neige : « kart-kurt »… Leur langue est criminalisée. Les éléments d’identité kurde sont assimilés à un problème sécuritaire, de « terrorisme ». Déjà sous l’Empire ottoman, des programmes de déplacements forcés sont organisés par l’État. Au XIXe siècle, des déportations de dignitaires kurdes, de chefs tribaux et de leurs bases sociales, sont organisées vers l’Anatolie centrale ou vers les marges de l’empire. Au milieu du XIXe siècle, le prince Bedirkhan de Cezire (Cizre en turc) est ainsi déporté en Crète, puis à Damas. « Il avait 43 enfants », précise son arrière-petite-fille Sinemkhan Bedirkhan, aujourd’hui installée à Erbil, la capitale du Kurdistan d’Irak. « Tous ont été déportés, éparpillés aux quatre coins du monde turc. J’ai des cousins en Égypte, en Jordanie, au Kazakhstan... »

Cizre, un foyer de contestation du pouvoir central ottoman, puis turc, a été martyrisée à maintes reprises dans l’histoire, comme récemment au début des années 1990, et encore en 2015, avec un siège meurtrier de l’armée turque pendant plus de vingt jours. En 1916, l’Empire ottoman déplace de force plus de 600 000 Kurdes, notamment ceux des zones frontalières avec la Russie, vers d’autres régions. Des ajustements de population sont faits d’une province à une autre, pour diluer la présence des Kurdes au sein de la majorité turque afin que leur proportion ne dépasse pas les 5 %. « Regardez ce qui se passe aujourd’hui au Rojava, c’est la même chose, souffle Sinemkhan Bedirkhan en allumant une cigarette. C’est une déportation de masse. »

La « zone de sécurité » que la Turquie entend mettre en place dans le Nord syrien a pour double objectif de déplacer les populations locales kurdes, arabes et chrétiennes et d’y réinstaller deux à trois millions de réfugiés syriens présents sur son sol, en majorité des Arabes sunnites du sud du pays. La princesse de Cezire a vécu une autre expulsion forcée. Celle de la ville de Kirkuk, en 1974 par le parti Baas irakien. La politique d’arabisation visait à modifier la démographie des régions kurdes et notamment Kirkuk, considérée comme « la Jérusalem des Kurdes ».

« Comme pour les Juifs et les Arméniens, ce sont les traumatismes partagés qui tendent à définir une identité kurde », avance Martin van Bruinessen. Les révoltes, massacres et répressions qui ont jalonné l’histoire contemporaine des Kurdes ont nourri un récit national.

C’est par exemple le cas de la république éphémère de Mahabad, en Iran, fondée en 1946 par Qazi Mohamed et Mustafa Barzani et écrasée la même année par l’armée soviétique. Ou encore le gazage de la population kurde à Halabja, en Irak, par Saddam Hussein en 1988. Un crime qui fera plus de 5 000 morts, 10 000 mutilés et enverra les survivants sur la route de l’exode. La campagne Anfal fera au total au moins 180 000 morts. « Ce fut un traumatisme très fort, qui a unifié les Kurdes et qui est devenu le symbole de l’oppression des Kurdes par les États », se souvient l’universitaire néerlandais. « Le siège de Kobané, en 2014, a eu un impact similaire sur tout l’espace kurde. » C’est encore le cas avec cette invasion turque. « Cela va renforcer l’identité kurde, indépendamment des affiliations politiques. La vaste majorité des Kurdes estiment que l’invasion turque est une agression contre tous les Kurdes. » C’est ainsi qu’à Erbil, au Kurdistan d’Irak, la population a lancé un mouvement de boycott des produits turcs. En un siècle, pas moins de 29 révoltes kurdes se sont succédé, la guérilla du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, fondé par Abdullah Öcalan en 1978), n’étant que la dernière en date. Le nettoyage ethnique de la tribu Koçgiri en 1921, l’écrasement de l’insurrection du cheikh Saïd en 1925, de l’éphémère république d’Ararat en 1930, etc. La répression des alévis du Dersim, en 1937, fut l’une des plus meurtrières, faisant plus de 30 000 morts avec les premiers bombardements aériens de populations à l’arme chimique.

Autant que les massacres, les trahisons occupent une place de choix dans l’historiographie kurde. Les Kurdes se perçoivent comme victimes éternelles du jeu des grandes puissances. Depuis le traité de Lausanne qui efface celui de Sèvres, jusqu’au revirement américain qui abandonne son allié en rase campagne en Syrie en 2019. « Les Américains sont puissants et peuvent se permettre la duplicité. Les Kurdes sont faibles et sont obligés d’être crédules », résume Steven Cook, dans la revue américaine Foreign Policy. Leur position, minoritaire dans des États autoritaires et centralisés, a fait des Kurdes une cible privilégiée pour déstabiliser l’un ou l’autre de ces pays. En Iran, en Irak, en Turquie, en Syrie, le soutien aux Kurdes est à chaque fois monnayé dans le but d’affaiblir Téhéran, Bagdad, Ankara ou Damas. Ils en font régulièrement l’expérience. « Notre mouvement et notre peuple sont en train d’être détruits d’une manière incroyable, dans le silence de tous », écrit le légendaire leader Mollah Mustafa Barzani à Henry Kissinger en mars 1975. Sa lutte nationale était soutenue par Washington et son allié le Shah d’Iran, pour affaiblir Saddam Hussein. Elle sera vite abandonnée. Son fils, Massoud Barzani, aurait pu écrire la même lettre à George Bush en 1991.

Pour compliquer encore un peu plus le tableau, les trahisons internes, les « coups de poignards dans le dos » entre Kurdes, ont aussi façonné leur identité politique. La guerre civile entre les deux factions du Kurdistan irakien dans les années 1990, entre le PDK (Parti démocratique du Kurdistan) des Barzani et l’UPK (Union patriotique du Kurdistan) de Jalal Talabani, laisse des traces. Jusqu’à aujourd’hui, les deux mouvements familiaux dominent chacun une partie du Kurdistan irakien, le premier à Erbil, le second à Souleymanieh. Chacun entretient ses combattants peshmergas, son administration. L’épisode du référendum sur l’indépendance du Kurdistan irakien, en 2017, a encore creusé ces divisions. Approuvé à plus de 92 % par la population, aussitôt dénoncé par l’Irak et par la Turquie, il débouche sur une crise qui voit les troupes irakiennes entrer à Kirkuk. Pour le PDK du président Barzani, l’autre faction a trahi le rêve. L’unité des Kurdes est une chimère. « Ma mère disait toujours : donnez-moi l’unité des Kurdes, je vous donnerai un Kurdistan indépendant », sourit la princesse Bedirkhan qui se réjouit tout de même de vivre sur une terre où flotte le drapeau kurde, vert, blanc et rouge orné d’un soleil.

Les tragédies vécues par les Kurdes au XXe siècle ont accéléré leur dissémination. Une partie importante de ce peuple vit aujourd’hui en diaspora. Éparpillés aux quatre coins du monde, ils reconstituent des communautés plus ou moins solidaires. Ils sont plusieurs centaines de milliers en Europe (Allemagne et France en premier lieu), 50 000 aux États-Unis, 60 000 en Russie… L’un des Kurdes les plus célèbres vit aujourd’hui à Port Moresby en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Behrouz Boochani, un gaillard barbu au visage christique, est l’incarnation moderne de l’histoire de son peuple, celui d’une résistance héroïque face aux tragédies et aux trahisons.

Originaire d’Iran, journaliste et militant de la cause kurde, il a été contraint de prendre le chemin de l’exil pour fuir la répression du régime des mollahs. Sa route l’a conduit non pas vers la Turquie et l’Europe, comme de nombreux Kurdes, mais vers l’est. Via l’Asie du Sud-Est, la Malaisie, puis l’Indonésie, il tente de rejoindre clandestinement l’Australie, sur un navire de fortune, comme des milliers de réfugiés. En 2013, il est arrêté en haute mer et exilé sur l’îlot perdu de Manus, où l’Australie déporte ceux qui tentent de rejoindre ses côtes. Pendant six ans, il a vécu l’enfermement, l’humiliation, la déshumanisation et la résistance.

Ce Kurde du Pacifique est rapidement devenu le porte-voix des réfugiés, organisant la révolte contre une politique migratoire australienne décriée, trouvant un accès aux médias du monde entier. Cette expérience, il l’a racontée dans des messages envoyés via WhatsApp depuis son camp de Manus. Son récit est devenu un livre, qui a remporté trois des plus grands prix littéraires australiens, dont le Victorian Prize for Literature, doté de 100 000 dollars. Son titre reprend l’adage éternel au Kurdistan : No friends but the mountains. Nul autre ami que les montagnes.

« Chez les Kurdes, l’imaginaire commun est très puissant »

Hamit Bozarslan

Quels étaient les objectifs du président turc en faisant entrer son armée au nord-ouest de la Syrie ?

En finir avec la présence kurde à sa frontière. Pour Recep Tayyip Erdoğan, la « turcité »,…

[Amour]

Robert Solé

Dès que ce pauvre Donald Trump ouvre la bouche, tout le monde lui tombe dessus. Ce qu’il a dit à propos du lâchage des Kurdes par les États-Unis était pourtant frappé au coin du bon sens : « Ils ne nous ont pas aidés pendant la…

Un pour tous

Philippe Meyer

Que sommes-nous devenus pour que le sort des Kurdes ne nous affecte pas davantage ? Que nous le traitions comme une de ces péripéties qui se déroulent à nos portes mais ne nous concernent que de loin ? Que ne comprenons-nous pas pour que les Kurdes n&rsq…