Insultes politiques à l’Assemblée : l’ancien et le nouveau

Temps de lecture : 6 minutes

La violence verbale n’est pas nouvelle. Tant la fermeté des discours, la conflictualité des débats que la franche insulte se retrouvent sur l’ensemble de l’histoire parlementaire française. Dès 1789, la naissance soudaine d’une assemblée nationale dans un contexte révolutionnaire présageait d’une tradition véhémente et conflictuelle. C’est une différence notable avec d’autres parlements – par exemple celui du Royaume-Uni – dans lesquels une tradition aristocratique ancienne a permis la construction d’un habitus, d’une culture précise relative aux termes à employer, au rapport aux autres élus ainsi qu’aux habitudes de procédure. Même si l’histoire parlementaire en Angleterre est loin d’être parfaitement calme, la naissance de son parlement n’a pas été aussi brusque qu’en France.

Tout au long du XIXe siècle, que ce soit au sein des assemblées de la monarchie constitutionnelle, de l’Empire ou de la IIIe République, l’histoire parlementaire française est marquée par une véhémence qui verse fréquemment dans la violence verbale, car les tendances politiques avaient souvent le sentiment de jouer leur existence. Même si les partis républicains sont interdits avant 1870 et que les députés sont triés sur le volet, une opposition existe tout de même entre noblesse, aristocratie et grande bourgeoisie. Et si l’on peut imaginer un habitus de politesse ou de respect en raison de cette sociologie commune et restreinte, les différends politiques l’emportent bien souvent sur l’entre-soi. Par exemple, sous la monarchie de Juillet, les débats au sujet de l’enseignement qui opposait la vision catholique à l’esprit laïc étaient déjà enflammés. Aux premières heures de la IIIe République, les affrontements entre monarchistes et républicains étaient tout aussi virulents. Si le spectre monarchiste s’évapore au début du XXe siècle, les années 1920 marquent la naissance d’une violence verbale, organisée et délibérée, au cœur de la stratégie d’agit-prop du Parti communiste. Le phénomène perdure sous la Ve République, par exemple à droite, pendant les années 1980, à propos des nationalisations du premier septennat de Mitterrand.

Un sentiment diffus et partagé de ne plus avoir prise sur la fabrique des lois

Le débat a toujours revêtu une dimension existentielle dans la vie politique française. Les régimes politiques ayant été constamment instables, chaque formation au pouvoir a éprouvé un fort sentiment d’insécurité, ce qui explique la brutalité des débats. Il est très difficile d’identifier une période de calme au cours de laquelle l’Assemblée privilégie son travail législatif à l’aspect existentiel de sa tribune politique. Sous la IIIe et la IVe République, les règlements des assemblées avantageaient considérablement les prises de parole des députés – y compris des députés lambda – qui n’étaient pas vraiment limitées dans le temps. Plutôt que de les interrompre, le président de l’Assemblée demandait à passer au vote de clôture lorsque le chahut dans l’hémicycle devenait trop important, une manière de faire comprendre à l’orateur qu’il devait s’arrêter rapidement ou subir une éventuelle humiliation en étant interrompu. Un ensemble de mécanismes avait été conçu pour protéger une forme de droit sacré du député, perçu comme la métonymie vivante de la nation elle-même. Mais, en réalité, cette conception ne s’appliquait pas à tous les députés, seulement aux orateurs capables de monter à la tribune et de tenir leur auditoire en haleine pendant deux heures ou plus.

Il est important de distinguer deux dimensions du débat dans la grande période parlementaire des IIIe et IVe Républiques. Lorsque le travail législatif s’appuyait sur une discussion préalable et un examen précis des amendements travaillés en commission, les débats étaient globalement d’une remarquable qualité, et ce pour le bien de la loi. Il y avait notamment beaucoup de « diagonales », c’est-à-dire d’efforts de coopération transpartisane. En revanche, la violence s’exprimait lors des débats d’interpellation que la Ve République a supprimés en raison de leur longueur pour les remplacer par les questions au gouvernement (QAG), plus limitées. Lors de scandales ou d’affaires publiques, ces débats d’interpellation étaient souvent l’occasion de faire chuter le gouvernement. Déjà à cette époque, l’alliance entre spectacularité médiatique et échauffement de l’hémicycle était très présente. Les injures étaient très fréquentes, et on en venait parfois presque aux mains.

On assiste aujourd’hui à des « injures cocottes-minute »

Si la Ve République a instauré une vision très encadrée du parlementarisme, la préoccupation visant à rendre les débats plus rapides et plus efficaces face à l’accroissement du nombre de lois remonte à la IIIe République. Ce parlementarisme a été très performant entre 1880 et 1930, lorsque l’Assemblée disposait des moyens pour faire les lois et que l’exécutif était plutôt en retrait. Mais, à partir des années 1920-1930, l’arrivée des premières législations sociales préparant l’État-providence a requis une importante activité législative et normative en plus d’exiger une certaine technicité dans d’autres domaines. C’est à ce moment que sont apparus les décrets-lois, ancêtres des ordonnances, par lesquels les députés se dessaisissent de leurs prérogatives par des votes d’habilitation au gouvernement.

La force concrète de travail d’élaboration des textes a longtemps été du côté du Parlement, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui avec le parlementarisme rationalisé instauré sous la Ve République. Les inspirateurs de cette Constitution, comme Michel Debré, appartenaient à une génération qui a connu les dysfonctionnements de plus en plus marqués du parlementarisme à partir des années 1930 et jusque dans les années 1950, notamment par rapport aux questions liées aux guerres d’Indochine et d’Algérie. Depuis 1958, le pouvoir exécutif dispose de différentes procédures pour contraindre et rationner le temps de parole des députés, que cela soit le 49.3, la procédure accélérée, le refus d’amendements considérés irrecevables ou encore le 47.1, utilisé il y a peu par Élisabeth Borne.

L’idée était d’apaiser et d’encadrer le débat afin de voter les textes de loi en temps voulu, tout en redonnant un peu de visibilité à l’opposition avec la création des QAG. Mais l’expérience réelle de cette Constitution, à cause du fait majoritaire et du poids de l’élection présidentielle, a imposé une forte discipline du camp majoritaire, ce qui a transformé l’étape parlementaire en une simple case de jeu de l’oie : elle reste un passage obligé, mais a été privée de sa raison d’être. Ce qui est fondamental depuis 1958, c’est le sentiment diffus, mais partagé par de nombreux députés, de ne plus avoir de prise sur la fabrique de la loi.

La limite des deux minutes incite les orateurs à passer rapidement à l’invective

Malgré cette transformation du parlementarisme, le droit de questionner le gouvernement, à l’écrit comme à l’oral, permet toujours de poser des questions précises aux ministres sur les réformes avancées. Mais le fait d’avoir réduit à deux minutes le temps de parole de chaque député, alors que les débats d’interpellation pouvaient durer jusqu’à plusieurs jours, a créé un vrai ressentiment. En conséquence, contrairement à la violence verbale de l’époque du parlementarisme grandiose qui s’inscrivait dans la logique du débat, on assiste aujourd’hui à des « injures cocottes-minute ».

Entre 2017 et 2023, il y a eu plus de sanctions (25) à l’Assemblée nationale qu’entre 1958 et 2017 (23), situation difficile à expliquer. Est-elle due à un abaissement du seuil de tolérance à ces violences verbales dont l’histoire parlementaire regorge ? Les propos entendus dernièrement, notamment à l’égard du ministre du Travail, Olivier Dussopt – qui n’ont rien d’inouï – sont plutôt le symptôme d’une dépolitisation du débat. Auparavant, on prenait la parole pour attaquer doctrinalement la politique d’un ministre. Mais la limite des deux minutes incite les orateurs à passer rapidement à l’invective sans vraiment développer leur argumentaire. On peut tout à fait concevoir que le débat démocratique mérite d’être animé, mais ce n’est pas ce à quoi on assiste aujourd’hui. Au contraire, ces saillies sont plutôt le symptôme d’un sentiment conscient ou inconscient de frustration existentielle.

Conversation avec FLORIAN MATTERN

« Il faut réapprendre à parler l’humain »

Monique Atlan

Roger-Pol Droit

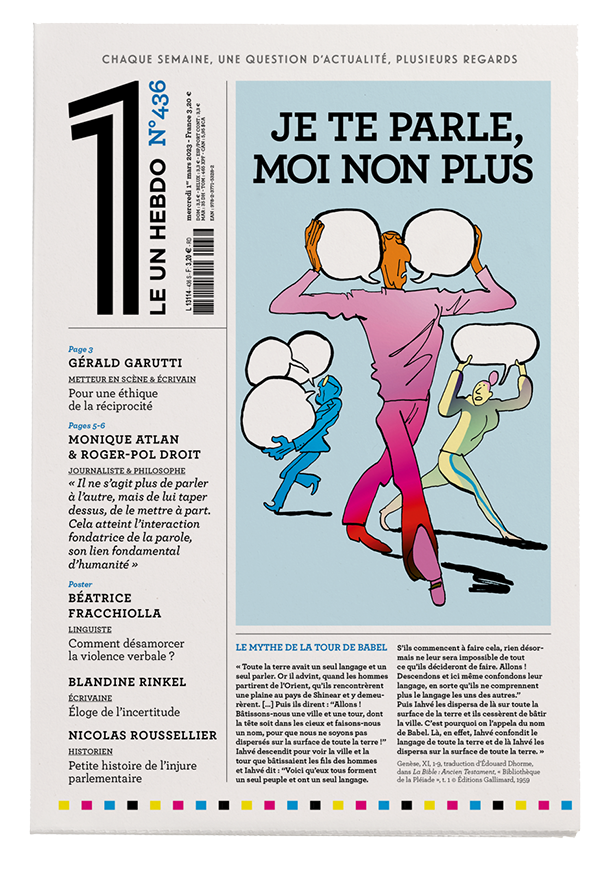

La journaliste Monique Atlan et le philosophe Roger-Pol Droit estiment que nous arrivons aujourd’hui à un tournant anthropologique majeur avec l’avènement d’une parole de plus en plus déconnectée de ce qui fait son fondement, à savoir l’échange.

[Fléchettes]

Robert Solé

Il y a deux manières de se démarquer de la langue de bois qui est si souvent reprochée aux responsables politiques. La première est de hausser le ton, de se montrer agressif, voire outrancier, pour se poser en ennemi du système et porte-parole des sans-voix.

« Exclure quelqu’un de la langue, c’est l’exclure tout court »

Béatrice Fracchiolla

Professeure à l’université de Lorraine, Béatrice Fracchiolla revient ici sur les pratiques langagières et les phénomènes techniques et sociaux qui favorisent cette violence, mais montre aussi comment il est possible, dans une certaine mesure, de la désamorcer.