Comme on se parle !

Temps de lecture : 2 minutes

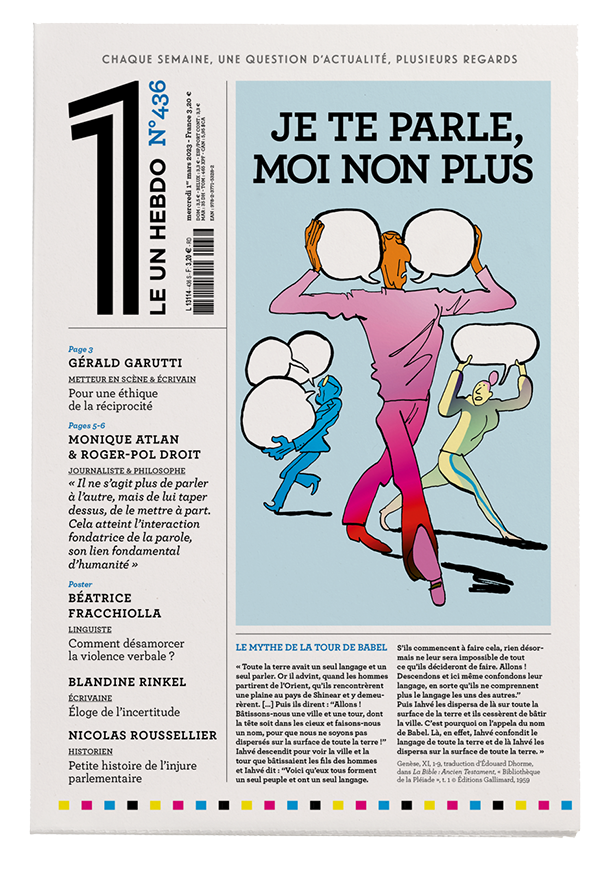

En 1993, dans Foule sentimentale, Alain Souchon s’agaçait que, face à notre « soif d’idéal », « on nous inflige des désirs qui nous affligent », cartons d’emballage et choses commerciales : « Il faut voir comme on nous parle ! » Trente ans plus tard, une gigantesque toile numérique a intensifié les choses commerciales et incité des foules peu sentimentales à émettre des tonnes de messages digitaux qui polluent l’atmosphère. « Il faut voir comme on se parle ! » Dénigrement et imprécations se nomment désormais bashing et trolling. Des insultes volent jusqu’à l’Assemblée où chaque camp fourbit ses spécialistes en petites phrases assassines alimentant l’info en continu. On les appelle des « snipers » sans mesurer l’obscénité : une vraie guerre, atrocement meurtrière, se déroule depuis un an dans notre espace européen.

Admettons en même temps que notre époque n’a pas inventé la violence verbale. En 1935, l’écrivain royaliste Charles Maurras appelait à fusiller le socialiste Léon Blum, « mais dans le dos ». En 1948, le dirigeant communiste Jean Kanapa traitait son ancien maître, Jean-Paul Sartre, de « hyène dactylographique, ce chacal muni d’un stylo ». Et en 1969, le maire de Marseille Gaston Defferre croisait le fer avec le député gaulliste René Ribière – ce fut le dernier duel en France !

« Tout le monde s’exprime. Mais est-ce qu’on s’écoute ? »

Même si elles témoignent que les nerfs sont à vif, ce ne sont pas les offenses faites au ministre du Travail Olivier Dussopt qui nous ont incités à consacrer ce numéro du 1 à la façon dont nous nous parlons, mais une question posée par le dramaturge et metteur en scène Gérald Garutti : « Tout le monde s’exprime. Mais est-ce qu’on s’écoute ? » La réponse va si peu de soi qu’il a décidé d’ouvrir un Centre des arts de la parole à Aubervilliers. Dans le grand entretien qu’ils nous ont accordé, la journaliste Monique Atlan et le philosophe Roger-Pol Droit s’inquiètent de ce que les algorithmes favorisent un grand délestage pulsionnel, une parole qui se parle à elle-même ou à ses clones, des bulles qui prospèrent et s’affrontent. Pour la linguiste Béatrice Fracchiolla, la nouveauté tient à cette « exposition permanente à des messages », propice à engendrer une surexcitation émotionnelle.

Comment réapprendre à (se) parler ? La simplicité des solutions interpelle : retrouver l’exigence de l’écoute et la valeur du silence (Gérald Garutti), le goût des mots « beaux et mystérieux » (la comédienne et dramaturge Léonore Confino), rendosser sa responsabilité personnelle (Atlan et Droit), chérir l’incertitude (l’écrivaine Blandine Rinkel), redécouvrir les vertus de la conversation au cours de laquelle, selon Montaigne, « la parole appartient moitié à celui qui parle, moitié à celui qui l’écoute ». Ce qui inquiète, c’est qu’une société doive se réapproprier des préceptes enseignés à des enfants en début de scolarité.

« Il faut réapprendre à parler l’humain »

Monique Atlan

Roger-Pol Droit

La journaliste Monique Atlan et le philosophe Roger-Pol Droit estiment que nous arrivons aujourd’hui à un tournant anthropologique majeur avec l’avènement d’une parole de plus en plus déconnectée de ce qui fait son fondement, à savoir l’échange.

[Fléchettes]

Robert Solé

Il y a deux manières de se démarquer de la langue de bois qui est si souvent reprochée aux responsables politiques. La première est de hausser le ton, de se montrer agressif, voire outrancier, pour se poser en ennemi du système et porte-parole des sans-voix.

« Exclure quelqu’un de la langue, c’est l’exclure tout court »

Béatrice Fracchiolla

Professeure à l’université de Lorraine, Béatrice Fracchiolla revient ici sur les pratiques langagières et les phénomènes techniques et sociaux qui favorisent cette violence, mais montre aussi comment il est possible, dans une certaine mesure, de la désamorcer.