« Exclure quelqu’un de la langue, c’est l’exclure tout court »

Temps de lecture : 8 minutes

Nos échanges verbaux sont-ils plus violents aujourd’hui qu’avant ?

C’est un constat difficile à établir de façon scientifique. Il faudrait enregistrer tous les échanges, dans tous les contextes, puis les comparer au passé. En revanche, nous pouvons étudier des situations précises. Je travaille par exemple sur les insultes en politique : au XIXe siècle, il pouvait y avoir énormément de véhémence, y compris dans les caricatures. Il y a toujours eu beaucoup de violence verbale, elle était juste moins enregistrée et diffusée qu’aujourd’hui. Autre nouveauté : l’exposition constante à des messages, l’injonction à la réactivité immédiate. Cela nous prive du temps – précieux – de la mise à distance.

Cognitivement, nous avons besoin de mettre à distance notre propre subjectivité pour intégrer ce que les autres disent, surtout si leur point de vue diffère du nôtre. Si nous sommes privés de ce temps de pause, nos réactions deviennent purement émotionnelles, ce qui peut entraîner des malentendus ou de la violence. Lors d’une dispute, on s’énerve et on finit par dire des choses que l’on regrette par la suite. Pour éviter cela, ne pas répondre ou partir peut être la meilleure des attitudes. Le numérique ainsi que certaines chaînes d’information en continu, qui entretiennent en permanence le suspense et l’invective, attisent ces échanges purement émotionnels. Les commentaires sur Internet et le phénomène des trolls en sont la version extrême. D’autant plus que les algorithmes des réseaux sociaux accordent plus de visibilité aux messages violents ou polarisants.

Les échanges par écrit augmentent donc la violence des échanges ?

Les mots en tant que tels ne constituent qu’une infime partie de la communication. L’important, dans l’interaction, réside dans l’énonciation partagée. Quand on est en présence des autres, on perçoit leur état d’esprit : leur langage corporel, l’expression de leur visage… Sans compter la dimension chimique des échanges, qui passe notamment par l’ocytocine, l’hormone de l’attachement. Même au téléphone, le son nous informe sur le contexte de notre interlocuteur : un lieu paisible ou bruyant, un ton de voix calme ou stressé… On va prendre en compte ces éléments pour adapter notre discours et éviter les crispations.

La démultiplication des échanges électroniques écrits, depuis une vingtaine d’années, a fortement compliqué notre perception des choses. Comme ces messages parviennent très rapidement à notre interlocuteur ou interlocutrice, on peut avoir l’impression que c’est « comme à l’oral », que l’on peut écrire comme on parle. Mais en réalité l’échange est décalé dans l’espace et dans le temps – il est asynchrone. La personne ignore dans quel contexte nous avons écrit, et nous ignorons dans quel contexte elle va nous lire. Même le moment de l’échange peut constituer une violence : si je reçois un message de travail le jour de Noël, je vais avoir un a priori négatif sur son contenu avant même d’en prendre connaissance.

« L’hyper-politesse peut être très condescendante »

Par ailleurs, à l’écrit, il n’y a pas de régulation possible par la voix, l’expression du visage… Si je dis : « Désolée, je n’ai pas le temps pour ce genre de choses », mon ton et mon attitude vont montrer que je suis sincère. Mais si je mets la même phrase à l’écrit, la personne qui la reçoit peut l’interpréter comme du mépris. À l’écrit énormément d’informations se « perdent ». On essaie de le réinventer, d’ajouter des symboles, de la ponctuation, des émojis… Mais cela ne suffit pas toujours.

Commence-t-on à « s’éduquer » à ces formes de communication ?

Les choses commencent à se réguler, sur le tas. On a compris qu’écrire en majuscules équivaut à crier, par exemple. On peut aussi programmer l’envoi d’un mail ou d’un texto pour que la personne le reçoive aux heures ouvrées. Ou préciser dans le message que la réponse n’est pas urgente. Autant de façons de montrer qu’on prend en compte le contexte dans lequel se trouve l’autre et donc, au fond, qu’on le respecte. Mais si vous devez dire quelque chose de délicat à quelqu’un, faites-le en face-à-face, c’est la situation qui laisse le moins de place au malentendu.

Vous écrivez aussi que la politesse a ses travers. Pourquoi ?

On peut enrober des choses extrêmement désagréables dans de la politesse. Prenez le débat Sarkozy-Royal en 2007 : répéter « madame » en permanence peut représenter une violence. L’hyper-politesse peut être très condescendante. L’insulte n’est qu’un épiphénomène dans la palette des violences verbales. Est violence tout ce qui représente une forme de jugement au sujet de ce que dit l’autre ou de ce qu’est l’autre.

La langue française favorise-t-elle les discriminations ou les exclusions ?

Il est difficile de comparer des milliers de langues entre elles. Mais une chose est sûre : les Français ont un rapport assez extrême à la langue. Il suffit de voir les fortes résistances que suscitent les discussions sur le genre. Il n’y a aucune raison, grammaticalement ou historiquement, que le masculin l’emporte sur le féminin. Cela résulte d’une évolution idéologique et sexiste qui a eu lieu entre le xviie et le XXe siècle et se fonde sur des affirmations péremptoires telles que cette phrase de Furetière, en 1690 : « Masculin qualifie le plus noble des genres, celui qui a ordinairement l’avantage sur l’autre. » Ou encore celle de Beauzée en 1767 : « Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. » Le manuel de grammaire dite « nationale » de Louis Nicolas Bescherelle a un aspect masculiniste. Au XIXe siècle, cet ouvrage a enraciné cette idée dans les esprits.

« La haine est une paresse de l’esprit : elle renonce à l’altérité »

Avec l’évolution de la société, il est normal que les femmes trouvent leur juste place dans la langue. Car exclure quelqu’un de la langue, c’est l’exclure tout court : quand je dis « le ministre » ou « le directeur de thèse », vous ne visualisez pas la même chose que si je dis « la ministre » ou « la directrice de thèse ». Cette féminisation des mots est actée dans les textes depuis les années 1980 au moins, mais les résistances persistent. Idem pour le point médian : si vous écrivez « nous sommes informés », je me sens exclue de votre adresse. Je me sentirais concernée si vous écriviez « nous sommes informé·e·s ». La langue est la chose première qui permet de parler de la réalité et de la modifier. C’est aussi pour cela que les blagues sur les blondes, les roux ou les homosexuels créent des représentations négatives pour ces catégories de personnes.

Le langage ne porte-t-il pas en soi le risque de la discrimination ?

Cette question est très paradoxale car, au départ, la discrimination est quelque chose de positif : lorsqu’un enfant apprend à parler, il le fait par « discrimination », en différenciant un chien d’un chat, puis un chaton d’un chat adulte, etc. Il comprend le monde en intégrant les êtres et les objets dans des catégories que tout le monde partage, ce qui lui permet d’être compris. Cognitivement, on procède nécessairement par discrimination.

En grandissant, on devrait réaliser que chaque personne est beaucoup plus riche et nuancée que les catégories auxquelles elle appartient. Nous sommes dans un monde du divers, une société de métissage, du libre arbitre… Mais on nous pousse à continuer à voir de la dichotomie partout, parce qu’elle crée de l’émotion : elle permet de pointer du doigt, de faire la guerre… Si l’on suit le philosophe anglais du XVIIe siècle Thomas Hobbes, tout autre est potentiellement une menace.

« “Com-prendre” signifie “prendre avec soi”, faire preuve d’empathie »

En ce sens, la haine est une paresse de l’esprit : elle renonce à l’altérité, à la richesse de l’autre, en l’enfermant dans une catégorie spécifique. Un bon moyen de lutter contre ces discours consiste à pousser les gens à diversifier leur approche d’autrui, à catégoriser plus finement, afin de modifier ces peurs suscitées par l’altérité.

Quelles autres attitudes adopter pour éviter les violences verbales ?

La vraie remédiation consiste à se mettre à l’écoute, à faire preuve d’empathie. « Com-prendre » signifie « prendre avec soi » : se mettre à la place de l’autre, le considérer comme humain au même titre que soi. Cette mise à l’écoute demande un effort, une ouverture. Un autre vecteur essentiel consiste à enseigner aux enfants – et notamment aux garçons – à nommer leurs émotions : la frustration n’est pas la même chose que la déception, la tristesse ou la peur. En caractérisant leurs ressentis, ils deviennent capables de les mettre à distance et de comprendre pourquoi ils ne se sentent pas bien, plutôt que de subir leur état et de s’en prendre au monde extérieur.

Une autre piste consiste à exercer son droit à la déconnexion : se libérer de la tension que représente le fait d’être joignable et de réagir en permanence. Aller en forêt, laisser son téléphone portable dans une autre pièce… S’extraire de cette injonction à la réactivité apporte un grand apaisement.

Dans la vaste galaxie des violences, les mots sont-ils si importants ?

Oui. Je fais partie des ferventes défenseuses de la théorie des « actes de langage » : toute parole est un acte, elle agit. John Austin le disait déjà en 1962 dans ses conférences qui ont été publiées sous le titre Quand dire c’est faire (rééd. Points, 1991) : le langage a une fonction performative. Si je dis à un enfant : « Tu es bête, tu n’arriveras jamais à rien dans la vie », il va en faire une vérité. « Casser » quelqu’un avec les mots est potentiellement très grave. Pour contrer cela, les parents peuvent encourager leurs enfants, envoyer le plus possible de messages positifs, exiger des frères et sœurs qu’ils « retirent » leurs insultes…

Les mots peuvent provoquer des choses très graves. Dans Le Cid de Corneille, il est monnaie courante qu’un mot déclenche un duel qui conduit à la mort. Quand Materazzi insulte Zidane, ce dernier réagit et se condamne au carton rouge, soit une mort symbolique.

La communication non violente constitue un autre outil très efficace : elle consiste à utiliser le je et non le tu – car le tu accuse. Au lieu de dire : « Tu n’as pas descendu la poubelle, ça m’énerve », on peut partir de notre perception et de notre besoin : « Je suis déçue que la poubelle ne soit pas descendue, car j’ai besoin que la maison soit en ordre. » Cela permet de rester objectif, car on décrit sa perception au lieu d’accabler l’autre. Surtout, on se concentre sur l’objet du problème plutôt que de se déporter sur la personne et de la juger.

Cette dérive émotionnelle de l’objet vers la personne est ce qui crée la violence dans les trois quarts des cas. On peut se sentir attaqué, c’est humain ; le tout est de faire l’effort de remettre de la distance, de « prendre sur soi ».

Propos recueillis par HÉLÈNE SEINGIER

« Il faut réapprendre à parler l’humain »

Monique Atlan

Roger-Pol Droit

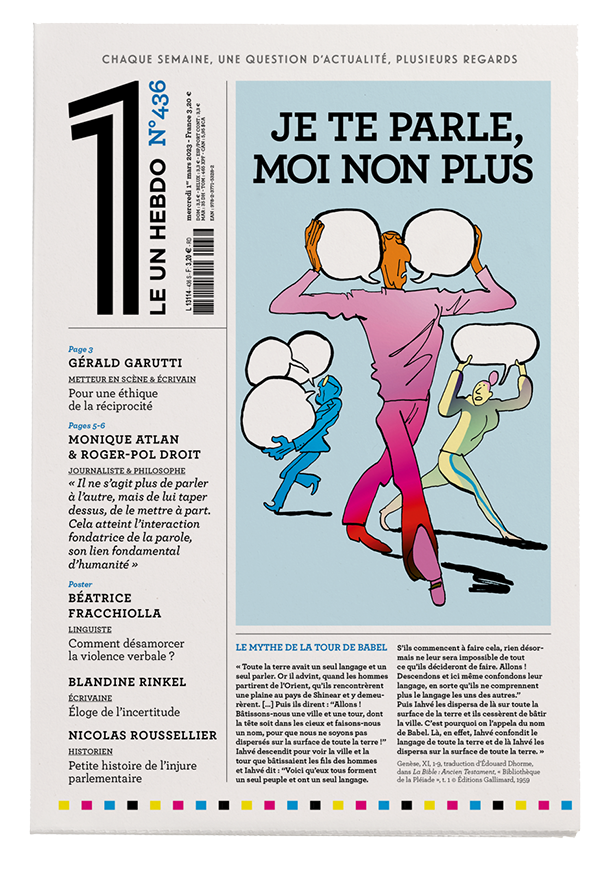

La journaliste Monique Atlan et le philosophe Roger-Pol Droit estiment que nous arrivons aujourd’hui à un tournant anthropologique majeur avec l’avènement d’une parole de plus en plus déconnectée de ce qui fait son fondement, à savoir l’échange.

[Fléchettes]

Robert Solé

Il y a deux manières de se démarquer de la langue de bois qui est si souvent reprochée aux responsables politiques. La première est de hausser le ton, de se montrer agressif, voire outrancier, pour se poser en ennemi du système et porte-parole des sans-voix.

« Exclure quelqu’un de la langue, c’est l’exclure tout court »

Béatrice Fracchiolla

Professeure à l’université de Lorraine, Béatrice Fracchiolla revient ici sur les pratiques langagières et les phénomènes techniques et sociaux qui favorisent cette violence, mais montre aussi comment il est possible, dans une certaine mesure, de la désamorcer.