La nostalgie des « boutons de sonnette »

Temps de lecture : 3 minutes

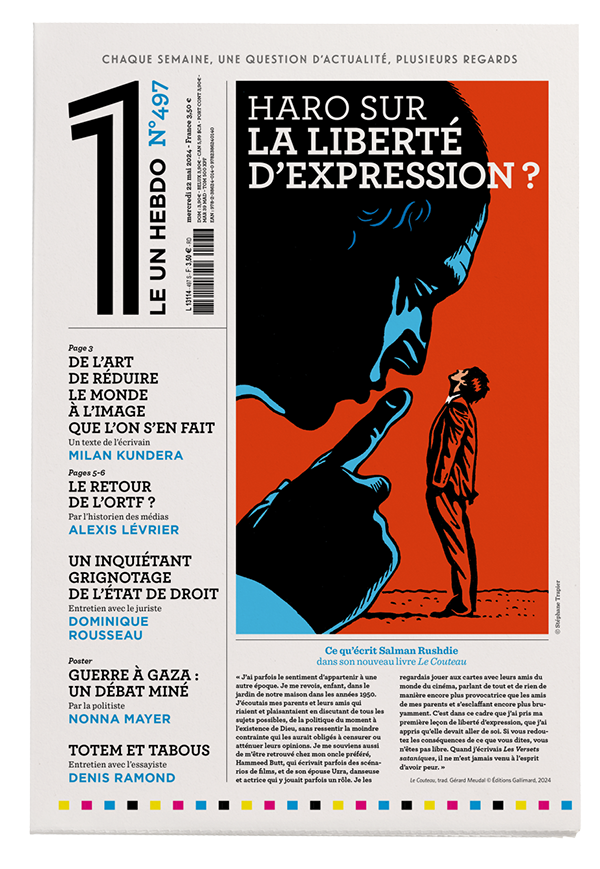

« Radio France n’avait pas d’autre choix. » Le mardi 7 mai, Rachida Dati a justifié en ces termes la suspension de Guillaume Meurice après la réitération de sa plaisanterie sur Benjamin Netanyahou. Problématique en elle-même, cette intrusion spectaculaire de la ministre de la Culture dans le fonctionnement d’un média public est en total décalage avec la réalité des faits : relaxé par la justice, l’humoriste n’a en effet écopé que d’une mise en garde de l’Arcom, le plus bas niveau de sanction prévu par l’autorité de régulation. À titre de comparaison, les dérapages de TPMP ont coûté 7,5 millions de pénalités financières au groupe Canal +, sans que jamais un ministre n’ait demandé la mise à l’index de Cyril Hanouna.

Les propos de Rachida Dati sont en outre inséparables de la réunification de l’audiovisuel public qu’elle entend réaliser à marche forcée. Bien sûr, compte tenu de l’évolution des pratiques culturelles, des arguments solides peuvent être invoqués pour justifier un rapprochement entre les médias de service public (Radio France, France Télévisions, France Médias Monde et l’INA). Mais Rachida Dati n’a pas voulu se contenter d’une maison commune chapeautant ces quatre entreprises publiques : la holding n’est pour elle qu’une étape avant une fusion pure et simple, qui devra être effective au 1er janvier 2026.

En toute logique, la naissance précipitée d’un tel mastodonte suscite aujourd’hui la colère des salariés. Cette inquiétude est d’autant plus légitime en l’occurrence que, depuis le départ, Emmanuel Macron accompagne ses discours sur la nécessaire réforme des médias publics de critiques particulièrement violentes à leur égard. En décembre 2017, il avait ainsi qualifié l’audiovisuel public de « honte pour nos concitoyens », en stigmatisant à la fois ses contenus et sa gouvernance. Depuis, l’ensemble de ces médias ont dû consentir d’importantes coupes budgétaires et leur financement a été remis en question par la suppression de la redevance. Ils ont malgré tout réussi l’exploit de ne pas perdre l’adhésion de leur public, mais n’ont pas retrouvé pour autant la confiance de leur actionnaire.

« Sur France Inter, le rire semble devenu suspect, mais c’est aussi le cas du reportage social ou des enquêtes environnementales »

Mise entre parenthèses en raison de la crise sanitaire, la fusion revient aujourd’hui sur le devant de la scène, portée par une ministre qui entend aller d’autant plus vite que son propre projet semble être de conquérir la mairie de Paris en 2026. Selon une règle presque immuable dans l’histoire des médias, cette pression et cette urgence ont entraîné des effets d’autocensure immédiats, comme en témoigne la nouvelle grille de France Inter. En dépit d’audiences au beau fixe, la première radio de France en nombre d’auditeurs a décidé en effet de faire disparaître à la rentrée de septembre 2024 des émissions qui sont associées à une forme de journalisme engagé sur les questions d’écologie et de société. Sur France Inter, le rire semble devenu suspect, mais c’est aussi le cas du reportage social ou des enquêtes environnementales.

Fidèle à sa conception « jupitérienne » du pouvoir, Emmanuel Macron revient ainsi à la tradition gaullo-pompidolienne, et à l’idée d’une tutelle au moins indirecte exercée sur les médias publics. Il ne semble pas mesurer le risque que représente une telle nostalgie au moment où le Rassemblement national se trouve chaque jour davantage aux portes du pouvoir. Rappelons qu’en 1976, dans son essai Le Mal français, Alain Peyrefitte racontait avoir découvert, à son arrivée au secrétariat d’État au ministère de l’Information, des « boutons de sonnette » placés sur son bureau : ils permettaient de convoquer les dirigeants des médias publics dans l’instant, « comme une châtelaine de jadis ses femmes de chambre ». Au moment où le macronisme finissant semble désireux de réinventer cet ordre ancien, il faut imaginer l’usage qu’un dirigeant d’extrême droite pourrait faire de ces boutons de sonnette.

« Il y a un risque de criminalisation de l’expression des citoyens »

Dominique Rousseau

Le professeur de droit Dominique Rousseau revient sur le processus de grignotage des libertés publiques, de plus en plus marqué depuis 2014-2015, et en analyse les conséquences et les risques.

[Antanaclase]

Robert Solé

« On me permettra de rappeler ici à celles et à ceux qui l’auraient oublié que le polyptote ne se confond pas avec l’antanaclase. » Le mot de Robert Solé.

« Cette liberté, au cœur de nos valeurs, est devenue un totem politique »

Denis Ramond

Le politiste Denis Ramond montre comment les opposants de tous bords se sont emparés de la défense de la liberté d’expression pour en faire une arme politique, tout en soulignant que leur combat, qui, par certains aspects, peut tenir de l’instrumentalisation, répond aussi à de véritables atteinte…