Faire taire l’adversaire

Temps de lecture : 3 minutes

Évidemment, nous ne sommes pas en Iran, où le rappeur Toomaj Salehi a été condamné à mort, il y a quelques semaines, pour ses textes au vitriol contre le régime de Téhéran. Nous ne sommes pas davantage en Tunisie, où l’avocate Sonia Dahmani a été brutalement arrêtée au siège de son ordre pour avoir critiqué le pouvoir dans une émission de télévision. Ou encore en Géorgie, où la nouvelle loi sur l’« influence étrangère » vise à réprimer les voix attachées au pluralisme. Alors d’où vient la tempête actuelle qui agite la société française ?

Dans un pays marqué par une polarisation extrême, il n’est pas anodin de constater que chaque camp se fait désormais le champion de la liberté d’expression – à commencer par la sienne propre. À droite, on fulmine contre la censure wokiste et le règne de la pensée unique, en faisant mine d’oublier que les médias réactionnaires sont de moins en moins minoritaires. À gauche, on s’élève contre les interdictions de parole dans les universités ou les intimidations dans le champ culturel, en reprenant à bon compte la posture de la victime réduite au silence. Sans oublier les atteintes moins spectaculaires que les affaires Guillaume Meurice ou Sylvain Tesson, et qui touchent nombre d’acteurs de la société civile, de la criminalisation des discours clivants à la multiplication des procédures-bâillons contre les associations de défense de l’environnement…

Dans ce schéma du « eux contre nous », la liberté d’expression se mue en devoir de confrontation

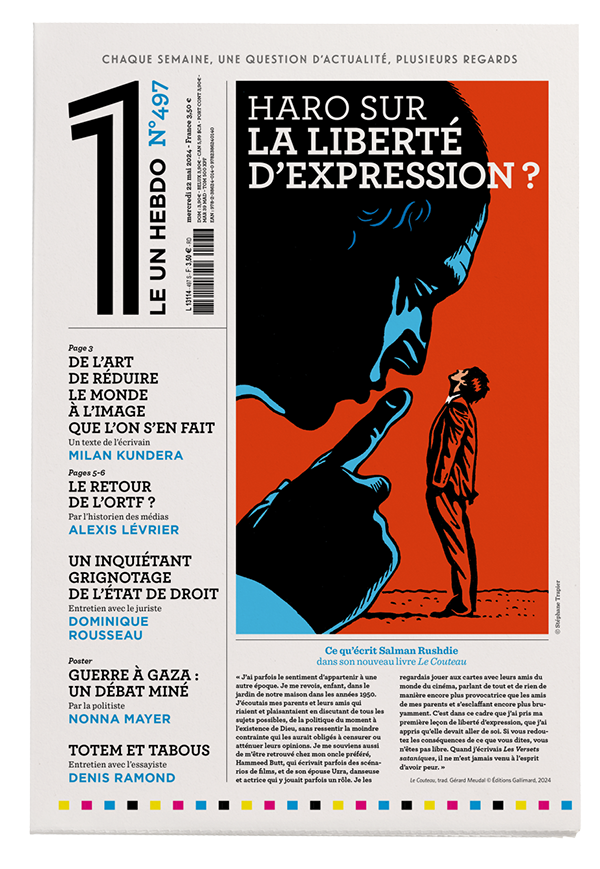

Y a-t-il dès lors péril sur la liberté d’expression ? Ce numéro du 1 hebdo se penche sur les contours d’un débat aussi féroce qu’insaisissable. Car si cette notion au cœur de nos textes fondamentaux est à la fois garantie et encadrée par le droit, elle bute aujourd’hui sur deux écueils qui rendent le sujet si inflammable. Le premier, c’est l’impossibilité de définir une bonne fois pour toutes ce qui relèverait ou non du champ de la liberté d’expression. Comme le rappelle le politiste Denis Ramond, « si on s’était tenu dans l’histoire à dire ce qu’on a le droit de dire, on n’aurait pas dit grand-chose. » Soutenir la liberté d’expression, c’est donc accepter qu’elle soit toujours mouvante, éprouvée, surpassée.

Le deuxième, et le plus grave, de ces écueils, c’est la force des passions identitaires, cette fièvre qui évacue les débats rationnels pour leur préférer les oppositions existentielles. Dans ce schéma du « eux contre nous », la liberté d’expression se mue en devoir de confrontation, où il s’agit moins de convaincre de ses idées que de faire taire l’adversaire. « On ne peut défendre que ce qu’on peut attaquer librement », affirmait Clemenceau en 1881, lors d’un débat sur la liberté de la presse. Aller dans le sens contraire, c’est déjà paver la voie au grand cortège des tentations autoritaires.

« Il y a un risque de criminalisation de l’expression des citoyens »

Dominique Rousseau

Le professeur de droit Dominique Rousseau revient sur le processus de grignotage des libertés publiques, de plus en plus marqué depuis 2014-2015, et en analyse les conséquences et les risques.

[Antanaclase]

Robert Solé

« On me permettra de rappeler ici à celles et à ceux qui l’auraient oublié que le polyptote ne se confond pas avec l’antanaclase. » Le mot de Robert Solé.

« Cette liberté, au cœur de nos valeurs, est devenue un totem politique »

Denis Ramond

Le politiste Denis Ramond montre comment les opposants de tous bords se sont emparés de la défense de la liberté d’expression pour en faire une arme politique, tout en soulignant que leur combat, qui, par certains aspects, peut tenir de l’instrumentalisation, répond aussi à de véritables atteinte…