« Il y a un risque de criminalisation de l’expression des citoyens »

Temps de lecture : 9 minutes

Quelle place occupe la liberté d’expression dans la Constitution française ?

C’est la liberté fondamentale, qui irrigue toutes les autres. L’article 11 de la Déclaration de 1789 indique : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Le Conseil constitutionnel considère la liberté d’expression comme une « condition de la démocratie », et de nombreux droits en découlent, comme le droit syndical, le droit de vote, le droit de la presse…

Cette liberté a deux faces : la liberté de l’émetteur – qui a le droit d’émettre une opinion – et la liberté du récepteur – qui a le droit de recevoir une information qui ne soit pas sous l’influence des intérêts privés ou de l’État. Voilà ce que dit le droit.

Néanmoins, le droit encadre aussi cette liberté. De quelle façon ?

La loi prévoit quatre limites à la liberté d’expression : la diffamation et l’injure, depuis la loi sur la liberté de la presse de 1881 ; l’incitation à la haine, notamment raciale, depuis 1972 ; et enfin l’apologie du terrorisme, transférée dans le Code pénal en 2014. Le droit distingue également les attaques contre les personnes et les attaques contre les idées : on est libre de critiquer une religion, une position philosophique ou politique. En revanche, la loi condamne les attaques contre une personne ou un groupe de personnes, par exemple en raison de sa religion.

Cela étant dit, ces quatre limites posent un problème. À partir de quel seuil est-on dans l’injure ou dans la diffamation ? Comment définit-on l’apologie du terrorisme ? Hannah Arendt disait que la liberté d’opinion est une farce si l’information sur les faits n’est pas garantie. Ce n’est qu’à partir d’une information sérieuse sur les faits qu’on peut commencer à débattre. Par exemple, concernant le 7 Octobre, les faits sont connus. Mais certaines personnes considèrent que ces faits relèvent du terrorisme, et d’autres non – elles ne voient donc pas pourquoi on les accuse d’apologie du terrorisme.

D’une certaine façon, c’est toute la beauté du droit : nous avons quatre critères, nous pensons avancer sur des bases solides, mais en réalité chacun de ces termes ouvre un débat qui, in fine, se retrouve devant le juge. C’est le cas également de la disposition « circonstances exceptionnelles ». Elle a toujours existé mais on en donne aujourd’hui une interprétation très élastique – pour justifier, par exemple, de limiter la liberté d’expression de l’humoriste Guillaume Meurice, en raison de circonstances exceptionnelles liées à la guerre au Moyen-Orient. On parle également de circonstances exceptionnelles liées à l’écologie, au terrorisme, à la pandémie… Des termes sont instrumentalisés dans le but de justifier les entraves à la liberté d’expression.

L’encadrement juridique de la liberté d’expression a-t-il évolué ces derniers temps ?

Il y a de quoi être perdu face au nombre de lois qui viennent la restreindre ! On peut remonter par exemple à la loi anticasseurs de 1970, qui a instauré une responsabilité collective : lorsque des dégradations ont lieu à l’occasion d’une manifestation, les personnes qui y participent peuvent voir leur responsabilité engagée, même si elles n’ont pas elles-mêmes mis le feu aux poubelles.

Ensuite, il y a évidemment eu l’état d’urgence, consécutif aux attentats de 2015, sous le régime duquel nous vivons depuis près de dix ans ! En effet, la loi Silt (sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme) a intégré dans le droit commun l’essentiel des dispositions attentatoires aux libertés, et notamment à la liberté d’expression. Sur la base de cette loi, par exemple, des préfectures ont tenté d’interdire l’utilisation de casseroles par des protestataires lors de visites d’Emmanuel Macron.

Mais il y a aussi eu la loi de 2014 qui a intégré l’apologie du terrorisme dans le Code pénal, ou celle de 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, qui a pérennisé la surveillance numérique de masse. Toutes vont dans le même sens : la restriction de la liberté d’expression. C’est ainsi que des syndicalistes se retrouvent en garde à vue, voire en prison. Mais on peut aussi mentionner les universitaires qui, lorsqu’ils critiquent une institution ou une loi, peuvent se voir blacklistés. Cela incite à éviter d’être critique, à s’autocensurer, ce qui est très dangereux dans une démocratie.

L’autocensure ne provient-elle pas davantage d’une pression sociétale que du droit lui-même ?

Il y a trois types d’atteintes à la liberté d’expression. La première provient des intérêts privés, qui adoptent des comportements de menace, par exemple à l’égard des lanceurs d’alerte. Une personne qui exprime son opinion sur la manière dont fonctionne son entreprise prend le risque d’être placardisée ou licenciée. D’autres atteintes à la liberté d’expression proviennent de l’État – par exemple, au nom de l’ordre public et de la sécurité lorsqu’il s’agit de restreindre la liberté d’étudiants qui manifestent pour la paix au Moyen-Orient. À ce propos, un Premier ministre qui intervient dans un lieu d’enseignement occupé, comme cela a été le cas récemment à Sciences Po, est un événement totalement inédit. Enfin, un troisième type d’atteinte à la liberté d’expression – et je suis nuancé sur ce point – provient de groupes issus de la société civile. Ces derniers vont faire pression pour qu’un film ou un roman ne sorte pas, pour empêcher la représentation d’une pièce de théâtre…

Y a-t-il beaucoup de condamnations en justice pour « usage abusif » de la liberté d’expression ?

Le nombre de recours déposés auprès du juge pour dénoncer des atteintes à cette liberté est clairement en augmentation – de la part de syndicalistes ou de personnes privées, qui ont été condamnées pour avoir exprimé une opinion, mais aussi de la part d’associations. Très récemment, un groupe d’extrême droite a déposé un recours parce que sa manifestation prévue à Paris avait été interdite par le préfet. Et le juge administratif a considéré qu’il s’agissait effectivement d’une atteinte exagérée à la liberté de manifester et d’exprimer collectivement une opinion.

Le juge a donc eu raison d’autoriser cette manifestation néofasciste ?

Si l’on pousse la logique jusqu’au bout, oui. Dans ce genre d’affaires, le juge doit appliquer ce qu’on appelle un « test de proportionnalité » : il doit vérifier si l’atteinte à la liberté d’expression est nécessaire, adéquate et proportionnée. Concernant cette manifestation, on peut considérer par exemple que les forces de l’ordre allaient être présentes et que cela limiterait les risques de débordement. Il est toutefois vrai que d’autres manifestations ont été interdites par le passé – par exemple, des protestations écologistes contre les mégabassines ou contre l’autoroute A69, ou des manifestations en faveur de la Palestine. Ce « test de proportionnalité » comporte une grande part de subjectivité.

« La restriction de la liberté d’expression est un symptôme de la crise de la démocratie représentative »

Assiste-t-on à une crispation autour de la liberté d’expression ?

La liberté d’expression signifie que l’on considère le citoyen non pas comme un être muet mais comme un être qui parle et qui écrit. Une démocratie est censée faciliter cette prise de parole du citoyen. Le problème, c’est que les représentants de la nation sont de moins en moins connectés à la réalité. Les citoyens perçoivent ce décalage et expriment leur désaccord – surtout depuis le développement des réseaux sociaux. Pensez à la loi sur l’immigration, à la loi sur les retraites ! Les représentants se sentent alors menacés dans leur monopole de l’expression de la volonté générale et cherchent donc à restreindre la liberté d’expression des citoyens. Soit totalement, comme dans les dictatures, soit en partie, comme c’est la tentation aujourd’hui dans nos démocraties. La restriction de la liberté d’expression est un symptôme de la crise de la démocratie représentative. Je ne dis pas que la situation est aussi grave qu’en Hongrie, par exemple, mais c’est une tendance générale. Il y a un risque de criminalisation de l’expression des citoyens.

Y a-t-il eu un moment de bascule ?

Non, pour moi c’est une continuité, marquée par une accélération. Un peu comme dans un tableau impressionniste : de près, vous ne voyez que des points, vous pensez : « Il y a une loi supplémentaire parce qu’il y a eu des attentats, parce qu’il y a eu la crise sanitaire, etc. » Seulement, avec du recul, vous prenez conscience de l’ensemble du tableau, et vous vous dites : « On n’est plus dans un État de droit ! »

Les acteurs privés utilisent-ils aussi le droit pour faire taire leurs contradicteurs ?

Oui, c’est ce qu’on appelle les procédures-bâillons. Les entreprises déposent des recours en justice contre les Soulèvements de la terre ou contre Greenpeace pour non-respect du droit de propriété, pour dégradation des biens… Ces associations, qui ont des moyens financiers limités, sont condamnées à payer des dommages et intérêts élevés et se retrouvent de fait bâillonnées : elles n’ont plus les moyens de parler, de mener des campagnes. Le même phénomène se produit d’ailleurs aussi à l’initiative de l’État. Celui-ci a par exemple retiré à l’association Anticor son habilitation à se porter partie civile dans des procès, alors qu’elle joue un rôle capital dans la lutte contre la corruption. On assiste à une montée en puissance d’une contestation multiforme : les agriculteurs, les Gilets jaunes, les étudiants… L’État fait tout pour que cette contestation ne déborde pas, avec toujours la peur de Mai 68 en tête. Le problème est que si une association comme Anticor est affaiblie – alors qu’elle se place sur le terrain du droit et de la justice –, le combat contre la corruption risque de prendre des voies plus violentes.

Comment voyez-vous l’évolution de la liberté d’expression en France à l’avenir ?

La pente actuelle nous conduit, sans qu’on s’en aperçoive, vers un État sécuritaire du point de vue de la liberté d’expression. Plus la crise de la démocratie représentative va être manifeste, plus les inégalités seront criantes, plus la crise environnementale sera évidente… plus les citoyens voudront exprimer leur mécontentement, et plus on voudra les rendre muets. À mes yeux, il existe néanmoins trois lieux de résistance, susceptibles de freiner ce glissement : les juges, la presse et les universités – avec le principe d’indépendance universitaire. C’est d’ailleurs pour cela qu’on essaie de remettre en cause l’indépendance des juges ; c’est pour cela qu’autant de menaces pèsent sur la liberté de la presse – sans compter la mainmise croissante de milliardaires sur les médias. Et c’est pour cela qu’on essaie de remettre en cause la liberté des universitaires, par exemple dans le choix de leurs sujets de recherche. Des entreprises arrivent et disent : « Si vous travaillez sur ce thème, on vous accorde 20 000 euros », tandis que des étudiants qui font leur thèse sur d’autres sujets ne sont pas du tout financés. Le risque est celui de la censure indirecte.

Propos recueillis par HÉLÈNE SEINGIER

« Il y a un risque de criminalisation de l’expression des citoyens »

Dominique Rousseau

Le professeur de droit Dominique Rousseau revient sur le processus de grignotage des libertés publiques, de plus en plus marqué depuis 2014-2015, et en analyse les conséquences et les risques.

[Antanaclase]

Robert Solé

« On me permettra de rappeler ici à celles et à ceux qui l’auraient oublié que le polyptote ne se confond pas avec l’antanaclase. » Le mot de Robert Solé.

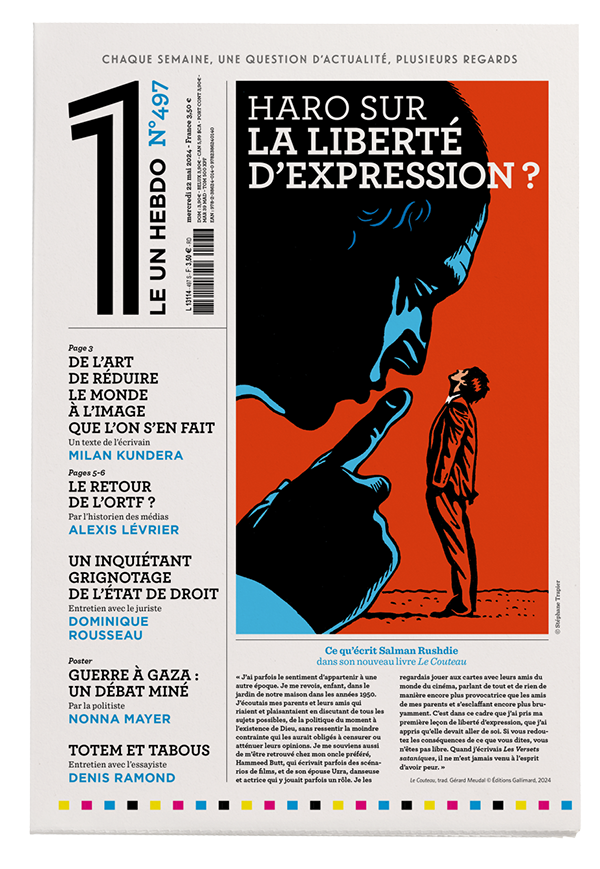

« Cette liberté, au cœur de nos valeurs, est devenue un totem politique »

Denis Ramond

Le politiste Denis Ramond montre comment les opposants de tous bords se sont emparés de la défense de la liberté d’expression pour en faire une arme politique, tout en soulignant que leur combat, qui, par certains aspects, peut tenir de l’instrumentalisation, répond aussi à de véritables atteinte…