« Cette liberté, au cœur de nos valeurs, est devenue un totem politique »

Temps de lecture : 7 minutes

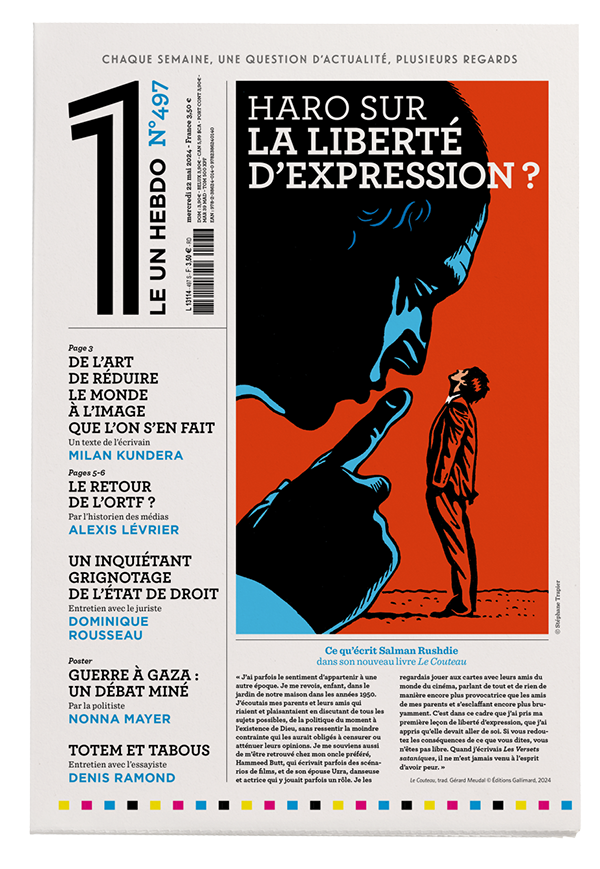

Pourquoi la liberté d’expression est-elle devenue un tel champ de bataille dans la France contemporaine ?

Cette question revient en effet quasi toutes les semaines dans le débat public, et ce depuis plusieurs années déjà, après l’attentat contre Charlie Hebdo notamment. En réaction à ces attaques, de nombreux observateurs et personnages politiques ont placé cette liberté au cœur de nos valeurs, jusqu’à en faire une métonymie de l’Occident, un totem politique. Ensuite, il faut rappeler que toute action politique peut être considérée comme une forme d’expression, que ce soit tenir un discours, manifester ou voter… Dès que l’on parle de liberté d’expression, on parle donc, d’une façon détournée, d’action politique. Et affirmer que ses propres actions relèvent de la liberté d’expression, c’est aussi une façon rhétorique de les défendre, puisque, en les inscrivant sous le sceau de la liberté, on les rend plus difficiles à contester.

La défense de la liberté d’expression est-elle l’apanage d’un camp ?

Jusqu’à récemment, la tradition de la dénonciation du politiquement correct, de la cancel culture, du wokisme et des querelles dans les universités a donné à la liberté d’expression une coloration de droite, voire d’extrême droite. Éric Zemmour est, par exemple, le seul homme politique en France à souhaiter l’abrogation de la loi Pleven de 1972, qui punit les discours de haine. Aux États-Unis, Trump a proclamé son amour du Premier amendement, qui défend la liberté d’expression. Il y a donc tout un contexte dans lequel cette liberté a été invoquée dans l’espace public majoritairement contre les minorités, perçues comme autant de censeurs. Défendre la liberté d’expression, c’est toujours implicitement se ranger dans un camp, opprimé ou minoritaire, qu’on empêcherait de parler. C’est une stratégie qui a beaucoup été utilisée par la droite et l’extrême droite pour dénoncer la supposée domination culturelle, intellectuelle, de la gauche. Or il me semble que nous arrivons dans une époque où la plupart des grands médias sont désormais détenus par des milliardaires de droite, voire d’extrême droite, où les députés du Rassemblement national sont en nombre au palais Bourbon, et où le rapport de force a par conséquent considérablement évolué. Il ne serait donc pas surprenant qu’à l’avenir, on entende de plus en plus la gauche déplorer des atteintes à la liberté d’expression, alors même que les forces conservatrices, devenues hégémoniques, n’auraient plus besoin de s’en embarrasser et arboreraient une attitude plus répressive, par la criminalisation ou la marginalisation des idées défendues par la gauche.

Si la liberté d’expression est invoquée par la gauche comme la droite, en ont-elles la même définition ?

Nécessairement, non. Quand on parle de liberté d’expression, on se situe simultanément sur plusieurs plans que l’on n’arrive jamais totalement à démêler. Elle peut être un principe juridique, supposé dès lors être le même pour tous. Mais, à partir du moment où vous en faites un outil politique, où elle est invoquée dans l’espace public pour contrer un adversaire, vous lui donnez un périmètre variable selon votre famille politique. À gauche, la liberté d’expression s’inscrit historiquement dans la contestation des institutions, à travers l’exercice de la manifestation, de la pétition, de l’action collective. À droite, elle tient davantage, ces dernières années, de la dénonciation des groupes minoritaires qui feraient peser des menaces sur la liberté d’expression – les groupes islamistes bien sûr, en particulier à la suite de l’attentat contre Charlie Hebdo, mais aussi les groupes qui militent contre le racisme ou contre les discriminations sexuelles. Toutefois, les frontières et les modes d’action évoluent. Depuis le début du conflit armé à Gaza, des collectifs de juristes défendent la liberté d’expression contre les arrestations qui ont lieu à l’occasion des manifestations, avec une insistance inédite au regard des années précédentes, comme si des groupes de gauche se réemparaient explicitement de la notion.

La défense de la liberté d’expression devient-elle ainsi une arme politique en tant que telle ?

Oui, mais il ne faut pas tout réduire à de la rhétorique, cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas derrière d’authentiques atteintes à la liberté d’expression. Si l’on revient sur le plan du droit, la façon dont la notion d’apologie du terrorisme est invoquée, par exemple, peut paraître contestable. Est-il normal, dans un pays libéral et démocratique, que ce délit existe, quand la définition même du terrorisme est variable, comme on l’a vu à travers l’histoire ? Même si certains propos peuvent paraître parfaitement odieux, cette restriction de la liberté d’expression me semble abusive.

« Utiliser véritablement sa liberté d’expression, c’est aussi, à certains moments et dans certains contextes, ne pas s’en tenir à la lettre de la loi »

Le droit est-il insuffisant pour déterminer le champ de la liberté d’expression ?

Le droit est un type de contrôle parmi d’autres de ce qui peut être dit dans l’espace public. On a souvent tendance à ramener les questions de liberté d’expression au droit. Or, dans l’histoire, si l’on s’en était tenu à dire ce qu’on a le droit de dire, on n’aurait pas pu exprimer grand-chose. Le droit qui entoure la liberté d’expression évolue parce que des gens disent des choses qu’ils n’ont pas le droit de dire, mais qu’ils estiment devoir avoir le droit de dire. C’est tout le paradoxe du rapport de la liberté d’expression au droit : utiliser véritablement sa liberté d’expression, c’est aussi, à certains moments et dans certains contextes, ne pas s’en tenir à la lettre de la loi. Mais, dans le même temps, la liberté d’expression obéit à des contraintes qui sont loin de se limiter au droit – des contraintes économiques, politiques, morales, sociales… Il est parfaitement possible de faire taire quelqu’un dans le champ médiatique sans lui faire un procès, en rendant simplement sa parole inaudible.

Pourquoi cette question est-elle devenue si passionnelle ?

La liberté d’expression revêt une dimension intrinsèquement conflictuelle puisqu’elle s’inscrit dans des combats politiques. Mais ce qui complexifie, selon moi, ce débat, c’est l’irruption de la question identitaire : notre liberté d’expression pourrait être menacée par « les autres ». Au cœur du sujet se nichent alors les questions de racisme et d’antiracisme. On ne débat plus de la pire ou de la meilleure façon de gouverner, mais de la « survie » de notre groupe. À partir du moment où l’on assiste à des discussions entre des groupes définis par leur appartenance, il n’y a pas de cohabitation possible, c’est « eux ou nous ». Lorsqu’un propos est jugé, directement ou indirectement, raciste, antisémite, sexiste, il ne s’agit pas d’un problème d’organisation politique mais de déterminer qui a droit de cité. C’est pourquoi la question du conflit israélo-palestinien suscite de telles tensions en France : elle soulève à la fois la mémoire de la collaboration et celle de la colonisation, d’autant plus dans un pays qui comprend d’importantes communautés juive et d’origine arabe, et une faible culture du pluralisme.

Y aurait-il un « bon usage » de la liberté d’expression ?

Pour définir ce qu’il est possible ou non de dire, y compris dans le champ humoristique, je crois qu’il faut distinguer l’atteinte aux préférences et l’atteinte aux appartenances. Il me semble légitime de s’en prendre à des préférences, soit tout ce qui concerne par exemple la pratique religieuse, la politique, les comportements. En revanche, il est plus contestable de s’en prendre à l’appartenance, c’est-à-dire à quelque chose que l’on ne peut pas réviser ou rectifier à volonté, comme la couleur de peau, l’orientation sexuelle, l’origine… Cette distinction permet de rendre compte de nombreux points de crispation. Le cas de la religion est délicat car il peut relever à la fois de la préférence, lorsqu’il s’agit de préceptes, de pratiques religieuses, et de l’appartenance à un groupe, parfois même défini comme groupe ethnique. La polémique autour de la blague de Guillaume Meurice illustre cette difficile distinction : quand vous vous en prenez à un dirigeant étranger qui se trouve être le Premier ministre d’Israël, vous évoluez en zone trouble. En dénonçant la politique de son gouvernement avec une référence à la circoncision, l’humoriste s’en prend-il aux préférences ou à l’appartenance de Netanyahou ? Je penche pour la première option (il s’agissait avant tout de dénoncer une entreprise guerrière) et je considère par conséquent les poursuites et les sanctions le visant comme tout à fait excessives. Mais, suivant la réponse que vous apportez à cette question, vous n’aurez pas le même regard moral sur cette affaire.

Propos recueillis par JULIEN BISSON

« Il y a un risque de criminalisation de l’expression des citoyens »

Dominique Rousseau

Le professeur de droit Dominique Rousseau revient sur le processus de grignotage des libertés publiques, de plus en plus marqué depuis 2014-2015, et en analyse les conséquences et les risques.

[Antanaclase]

Robert Solé

« On me permettra de rappeler ici à celles et à ceux qui l’auraient oublié que le polyptote ne se confond pas avec l’antanaclase. » Le mot de Robert Solé.

« Cette liberté, au cœur de nos valeurs, est devenue un totem politique »

Denis Ramond

Le politiste Denis Ramond montre comment les opposants de tous bords se sont emparés de la défense de la liberté d’expression pour en faire une arme politique, tout en soulignant que leur combat, qui, par certains aspects, peut tenir de l’instrumentalisation, répond aussi à de véritables atteinte…