« Le jardin offre un territoire mental d’espérance »

Temps de lecture : 7 minutes

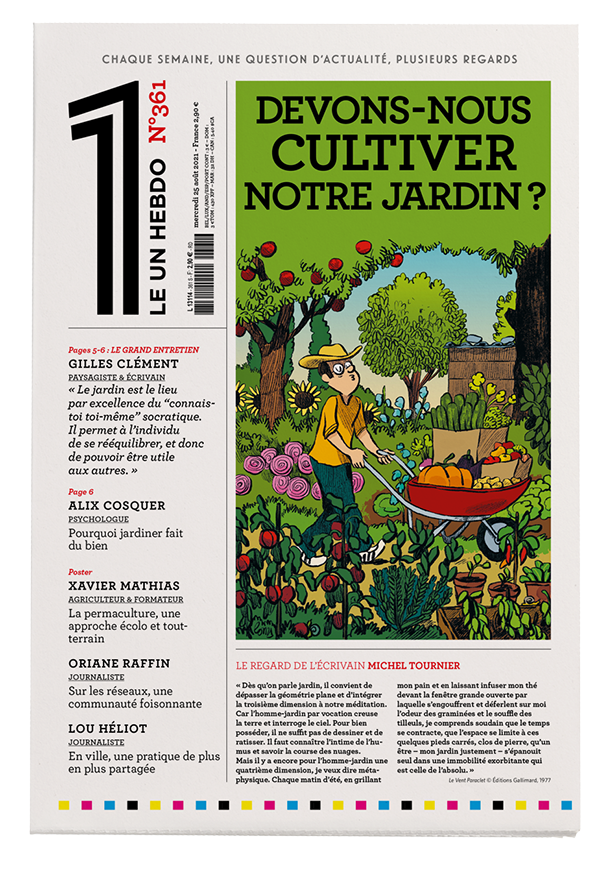

Depuis le premier confinement, les Français témoignent d’un intérêt croissant pour le jardin et le jardinage. Est-ce une passion momentanée ?

Non, c’est à mon avis tout sauf anecdotique. La crise que nous traversons depuis un an et demi a ouvert les yeux à beaucoup de gens sur la folie de notre monde, à travers la crainte de la maladie mais aussi des dégâts écologiques ou de l’inaction politique. Et le jardin a cristallisé cette volonté de changement, cette envie d’une existence différente. Mais ce mouvement avait déjà commencé depuis plusieurs années.

C’est-à-dire ?

Il y a eu une prise de conscience, lente et progressive, dont les débuts remontent à 2005 environ. Les étudiants qui se tournaient jusque-là vers le design ou l’architecture ont commencé à prendre en compte le vivant, à travers le monde végétal et animal. Dans le même temps, on a assisté à un grand développement des jardins partagés, notamment à Paris où le premier a été inauguré rue Trousseau, dans le 11e arrondissement, en 2003, et où on en compte aujourd’hui plus d’une centaine. Les modes de gestion publique ont évolué vers une vision plus écologique, avec l’abandon des pesticides dans de nombreuses grandes municipalités, comme Rennes ou Grenoble. Ces premières expérimentations ont montré qu’il était possible d’inscrire ces jardins dans le tissu urbain, y compris pour des produits vivriers. Il y a un siècle, la couronne de Paris assurait l’autonomie alimentaire de la ville. Aujourd’hui, la capitale ne pourrait tenir que deux ou trois jours sans ravitaillement ! L’aspect même des villes et des jardins a changé, nous n’avons plus les mêmes compositions floristiques ni la même mosaïculture, y compris sur les ronds-points.

Cette évolution a également touché les jardins individuels ?

Tout à fait ! Les jardins individuels avaient été relégués depuis la fin de la guerre à quelque chose de presque négligeable. La spéculation foncière n’accordait aucune valeur au sol vivant, sinon celui du mètre carré destiné à être bétonné. Les urbains les premiers ont perdu la pratique du jardin et du jardinage. Quant aux paysans de l’espace rural, certains ont continué dans cette voie mais l’essor des supermarchés locaux les a découragés peu à peu de continuer à travailler la terre pour produire des ressources vivrières. Et leurs descendants, souvent partis ailleurs pour vivre mieux, n’imaginaient pas revenir à ce qui était perçu alors comme une souffrance pour leurs parents ou leurs grands-parents. Mais une autre génération, plus jeune, est en train d’arriver, qui a une conception totalement nouvelle du rapport à la terre. Ils rachètent de vieilles maisons pour les retaper, et investissent l’espace du jardin, généralement en bio, car ils ont appris qu’il n’était pas utile de tout tuer hormis l’espèce cultivée.

Est-ce une forme de retour vers les usages passés ?

C’est plutôt un retour vers des attitudes de bon sens, celles des jardiniers qui avaient appris à connaître les plantes et le reste du vivant. Il ne s’agit pas de revenir en arrière, de renoncer aux apports de la technologie, mais d’opérer une rupture avec les pratiques des dernières décennies en recourant à des techniques et à des produits qui ne mettent pas en danger le vivant, dont il faut au contraire affirmer la préséance. Le jardin n’est pas un objet figé, il naît de la capacité de la vie à s’exprimer. Si une plante s’y sent bien, elle restera où elle est. Si elle meurt, ses graines se disperseront et elle pourra renaître un peu plus loin – c’est l’idée du jardin en mouvement que je promeus depuis longtemps.

Quel est le rôle du jardinier dans ce cadre ? Car, sans action de l’homme, il n’y a pas de jardin…

En effet, si l’homme n’intervient pas, on aboutit à ce que j’appelle le Tiers paysage, et c’est très bien comme cela. Le destin d’un jardin qu’on délaisse est de devenir forêt. Mais si l’on veut jardiner, alors oui, il y a nécessairement une action humaine. On peut vouloir imposer une forme, une architecture, contraindre le vivant pour transformer l’espace en objet décoratif. Ou alors accorder un privilège à la vie en acceptant que tout change en permanence. Le jardin signifie à la fois l’enclos et le paradis, il implique un périmètre déterminé. Reste à savoir de quelle façon on investit cet espace.

Cette conception a-t-elle beaucoup évolué à travers les époques ?

Chaque civilisation a projeté dans le jardin sa vision du monde, depuis le premier enclos, très modeste, qui était la première clairière de la sédentarisation. À l’époque, ce sont des nomades qui font le choix de cultiver en un même lieu des plantes qu’ils devaient jusque-là aller ramasser. Ils opèrent les premières importations, le premier brassage du vivant par l’action humaine. Ce petit enclos devient peu à peu un idéal, où on place ce qui permet de vivre, de s’alimenter, mais aussi ce qui rend heureux, comme des fleurs ou des symboles. Dans le jardin s’inscrit une cosmogonie, sans doute animiste à l’origine, pour aller vers des visions du monde plus fantasmées. Dans les jardins persans par exemple, la structure est conçue autour de l’idée des quatre fleuves du paradis. Dans les jardins classiques, le trésor n’est plus la présence de l’eau, mais la maîtrise de l’espace, avec la constitution de perspectives jusqu’à l’horizon qui donnent l’idée d’une prise de pouvoir totale sur la terre. Cette vision prédomine jusqu’à l’époque romantique, où la nature prend une place nouvelle en tant qu’objet de regard dramatisé – pensez aux belvédères, aux cascades artificielles, comme si l’on voulait simuler le fracas du spectacle naturel.

Et aujourd’hui ?

Nous évoluons vers une vision qui tend à abolir la distance avec la nature. Elle n’est plus simplement l’objet de notre regard, mais un tout dans lequel nous sommes en immersion et avec qui nous pouvons composer.

Cultiver son jardin peut-il servir une volonté d’autonomie ?

Quand j’ai lancé mon premier potager, mon père ne comprenait pas que j’y consacre autant de temps. Pour lui, les heures d’un ingénieur ne valaient pas le profit escompté du potager. Mais pour moi, il était essentiel d’apprendre à jardiner, car cela voulait dire apprendre à se nourrir, y compris en temps de pénurie. Aujourd’hui, cette question est plus importante que jamais. Il ne s’agit pas de prétendre à l’autarcie – personne n’y arrivera –, mais à une forme d’autonomie vivrière. L’urgence écologique impose aussi cette production locale, ces circuits courts, même dans le cadre de produits bio. C’est très bien pour l’organisme de consommer des produits bio, mais s’ils proviennent d’Argentine, ça n’a pas beaucoup de sens écologiquement parlant.

N’y a-t-il pas un risque de repli sur soi ?

Non, car le jardin est le lieu par excellence du « Connais-toi toi-même » socratique. Il permet à l’individu de se rééquilibrer, et donc de pouvoir être utile aux autres. Pour moi, le jardin offre un territoire mental d’espérance : mettre une graine en terre, c’est placer un espoir dans le lendemain. C’est renoncer à la nostalgie du passé et accepter le mouvement, le devenir. C’est aussi, si on laisse sa place à l’ensemble du vivant, des plantes, des insectes, ouvrir la porte à l’émerveillement quotidien. Le jardin ne donne pas toujours les fruits qu’on espérait, mais ce n’est pas si grave, car il offre encore autre chose. Jardiner rend les gens heureux sans qu’ils s’en rendent compte.

Qu’ont à nous apprendre les plantes et les petits animaux qui peuplent nos jardins ?

Ils nous rappellent que tout est lié, et que notre jardin n’est qu’un minuscule morceau du jardin planétaire. La petite araignée qui dévore ce matin un papillon sera elle-même gobée par un oiseau qui demain migrera vers d’autres latitudes. Et ce que nous faisons dans notre pré carré aura des répercussions sur l’ensemble des écosystèmes. Après Tchernobyl, il y a eu une prolifération de champignons chez moi, dans la Creuse, sans doute parce que leur mycélium est sensible aux radiations. Le tissu du vivant est complexe, nous n’en comprenons pas tout, sauf le fait que chaque action, même la plus minime, a des conséquences. Et ce n’est pas parce que nous n’exploitons pas certaines plantes ou certains animaux qu’il faut les supprimer.

Quelle serait une politique publique en faveur du jardin ?

La réponse est d’abord à trouver dans les programmes d’enseignement, pour améliorer la connaissance du vivant et de son fonctionnement. C’est parce qu’on favorisera cette connaissance populaire, et non la privatisation du vivant par les laboratoires, qu’on pourra encourager le mouvement vers les jardins. Ensuite, il restera au pouvoir politique à freiner la spéculation foncière pour éviter de bétonner des terres fertiles comme à Saclay ou à Gonesse, et donner une valeur à notre garde-manger.

Êtes-vous confiant ?

J’ai vu le remplacement des jardiniers traditionnels par des techniciens de surface, qui soufflaient, tondaient, aspiraient et tuaient en s’enfuyant en courant après avoir répandu leurs produits. Aujourd’hui, j’observe une évolution inverse, qui me réjouit. Ce n’est encore qu’un début, mais les graines sont semées, et le mouvement de fond enclenché.

Propos recueillis par JULIEN BISSON

« Le jardin offre un territoire mental d’espérance »

Gilles Clément

« Une autre génération, plus jeune, est en train d’arriver, qui a une conception totalement nouvelle du rapport à la terre. » Le paysagiste et écrivain revient sur le rôle et la place qu’occupent les jardins dans nos sociétés, en les mettant historiquement en perspective. Aux yeux de l’auteur du …

[Paradis]

Robert Solé

POUR VAUGELAS, le célèbre grammairien du XVIIe siècle, le plus beau mot de la langue française était « jardin ». Peut-être parce qu’il restait associé à l’idée de paradis : l’Éden dont Adam et Ève s’étaient fait chasser pour une stupide histoire de pomme, mais auquel pouvaient aspirer …

« La permaculture ne vise pas l’abondance mais la suffisance »

Xavier Mathias

« La permaculture permet de revenir au bon sens qu’on a perdu au fil des années. Comme si on avait eu besoin de cette vision urbaine et intellectuelle des concepteurs de la permaculture pour nous dire : “Vous réalisez ce que vous êtes en train de faire ? Vous supprimez les arbres des champs, les …