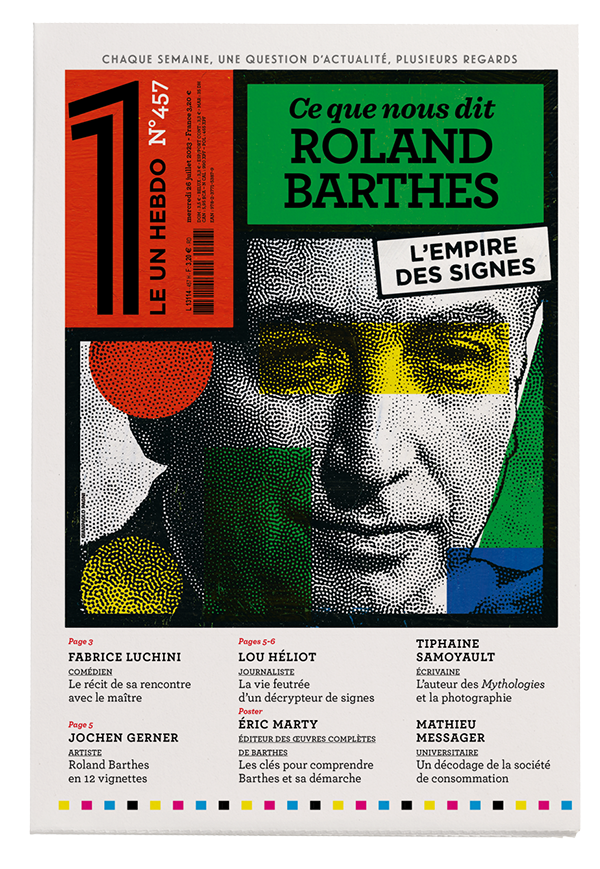

De la chambre noire à la chambre claire

Temps de lecture : 7 minutes

Barthes a écrit sur la photographie un très beau livre, continuellement cité : La Chambre claire (1980). Mais sa relation aux images ne se résume pas à ce seul ouvrage. Théoricien des langages, il s’intéresse à la photographie dans la mesure où elle offre des signes sensibles et qui ne parlent pas. Il est un des rares penseurs de son époque à avoir vraiment réfléchi à l’image, sans retenir pour l’analyse celles qui sont consacrées par la haute culture. Et il l’a fait dans trois directions au moins :

– sur les photographies de la culture médiatique, il a développé une perspective sémiotique et critique ;

– sur les photos de vacances ou de famille, les archives et les traces de soi, il a proposé une lecture ironique, marquée par la mise à distance de l’histoire personnelle ;

– la photo d’art, enfin, lui a permis d’inscrire une véritable théorie de la photographie.

L’œuvre de Barthes fournit d’abord des analyses et des outils pour une critique de la photographie. Beaucoup des Mythologies concernent la photographie ou partent de photographies, issues de reportages de journaux comme Paris-Match ou Elle. Elles en déconstruisent le message et les codes. Une exposition grand public à la Galerie d’Orsay, intitulée « Photos-chocs », est ainsi l’occasion d’une réflexion sur l’intention photographique, qui construit l’horreur à l’excès en empêchant ainsi le spectateur de l’éprouver : « La plupart des photos-chocs que l’on nous a montrées sont fausses […] ; trop intentionnelles pour de la photographie et trop exactes pour de la peinture, elles manquent à la fois le scandale de la lettre et la vérité de l’art. »

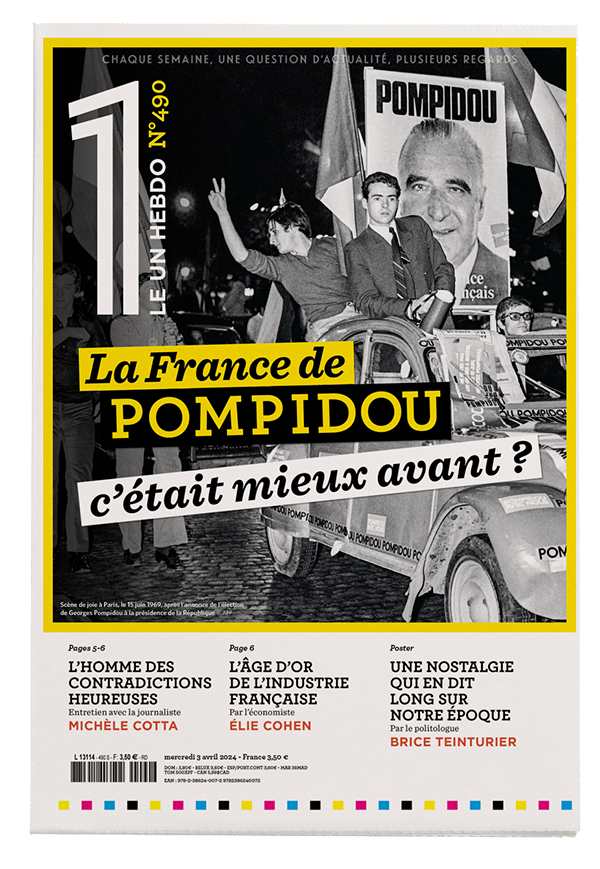

L’une des propositions les plus percutantes dans cet ensemble, Barthes la fait à propos de la photogénie électorale, comble de la fabrique idéologique épaulée par la photo. Tout doit passer dans l’image du candidat : ses raisons, ses déterminations familiales et sociales, ses désirs, tout un style d’être. « Naturellement, l’usage de la photographie électorale suppose une complicité : la photo est un miroir, elle donne à lire du familier, du connu, elle propose à l’électeur sa propre effigie, clarifiée, magnifiée, portée superbement à l’état du type. »

La photographie est lue comme un langage susceptible de déconstruction

Dans Mythologies, la photographie est lue comme un langage susceptible de déconstruction. À la naturalité, au sens commun, à l’oubli de l’histoire, Barthes oppose l’intelligence des signes. Mais la puissance de sa critique tient au fait qu’il ne procède pas à une simple condamnation. Il se fait le précurseur d’une analyse médiologique de la communication de masse qui prend en charge des mécanismes d’adhésion. Il anticipe sur l’entrée dans l’ère de la communication visuelle en montrant la puissance de séduction des images. Il croit à la capacité critique du spectateur, symétrique à la relation d’envoûtement, et il donne à chacune et à chacun des outils pour la produire.

Barthes s’intéresse aussi aux archives privées, aux albums de famille, aux photos de vacances à usage personnel.

À l’opposé des images de la culture médiatique, exposées, affichées, impersonnelles et destinées à tous, sur lesquelles il porte un regard « culturel », Barthes s’intéresse aussi aux archives privées, aux albums de famille, aux photos de vacances à usage personnel. En composant ses premiers livres qui ne sont pas des recueils d’articles, L’Empire des signes, Roland Barthes par Roland Barthes, il en fait usage en donnant une importance presque égale aux fragments écrits et aux photographies. En les plaçant d’une certaine manière dans le livre, en les accompagnant d’une légende décalée, aphoristique ou sensible, il les manie de façon ironique, en en faisant le programme d’une mise à distance de soi.

Le dispositif de L’Empire des signes le dit avec brio : le texte est encadré par deux photos presque identiques du visage de l’acteur Kazuo Funaki, la petite différence étant que sur le deuxième portrait, le personnage sourit. Cette petite différence matérialise à la fois l’instant de la photographie et l’instant qui sépare deux clichés pris au même moment ; elle est aussi un clin d’œil de l’auteur en direction de son lecteur, l’invitant à jouer à son tour le jeu d’un regard distancié. L’appropriation subjective et ironique de la photographie est encore plus assumée dans Roland Barthes par Roland Barthes : les photos de famille ne sont pas de simples illustrations de la biographie. Le jeu entre les images et les légendes est une autre façon de produire du biographème et invite à lire les fragments qui suivent comme des instantanés, libérés de la contrainte illusoire du récit, lisibles comme autant de surfaces où le sujet se réfléchit par instants ou brèves lueurs. Le sujet est ainsi diffracté, réfracté, mais jamais enfermé dans un discours définitif ou un savoir construit.

Parce qu’il voit en elle la justesse absolue de sa mère, il comprend la valeur propre de la photographie, qui est de produire une réflexion sur l’être : ce qui a été n’est plus là au moment où nous le voyons.

Parce qu’il est d’abord un livre du deuil, La Chambre claire déploie une théorie de la photo du point de vue de celui ou celle qui la regarde, à qui elle offre une expérience unique du temps. Deux circonstances précipitent cette révélation – au sens optique comme au sens spirituel – de la photographie. La première est une commande, en 1978, par le théoricien du cinéma Jean Narboni, d’une libre réflexion sur la photographie d’art, pour une collection des éditions Gallimard. La deuxième est la découverte d’une photographie de sa mère petite fille au moment où Barthes est, comme beaucoup d’endeuillés, plongé dans le tri de ses papiers. Prise dans le jardin d’hiver de la maison natale de sa mère à Chennevières-sur-Marne, cette photo produit sur lui une inversion de perspective : parce qu’il voit en elle la justesse absolue de sa mère, il comprend la valeur propre de la photographie, qui est de produire une réflexion sur l’être : ce qui a été n’est plus là au moment où nous le voyons. Véritable foyer manquant du livre, cette photo dite « du jardin d’hiver » n’est pas reproduite mais éclaire de façon incandescente toutes les autres.

La première partie chemine à travers les impressions et les émotions provoquées par certaines photographies choisies. Elle met en place la fameuse distinction entre le studium (la culture, le sujet de la photo) et le punctum (l’émotion, tantôt incident, piqûre du deuil, tantôt puissance expansive du fantasme, pathos et neutralité). Ce parcours de photographies célèbres (de Nadar, de Stieglitz, de William Klein, de Richard Avedon…) permet d’apercevoir comment fonctionne le désir mais ne dit rien de la nature profonde de la photographie. « Je devais descendre davantage en moi-même pour trouver l’évidence de la photographie, cette chose qui est vue par quiconque regarde une photo, et qui la distingue à ses yeux de toute autre image. »

L’image de sa mère sur un petit pont de la serre qui faisait office de jardin d’hiver dans la maison de Chennevières produit une révélation comparable à celle de la mémoire involontaire chez Proust : elle ne redonne pas seulement le passé, mais la vérité de ce passé dans sa force de présent pour celui ou celle qui la regarde, ce qui est une façon de déjouer la mort. Toute photographie porte ainsi en elle à la fois la mort et la vie. « Il est mort et il va mourir », dit la légende que Barthes ajoute au portrait par Alexander Gardner de Lewis Payne, ce jeune soldat confédéré qui a conspiré contre Abraham Lincoln et s’apprête à être exécuté : la mort se dit à la fois au présent et au futur.

Pour exprimer la nature particulière de cette présence déjouant la chronologie ou l’ordonnancement habituel des temps, Barthes déplace le point de vue en passant du stéréotype de la chambre noire à l’image de la chambre claire. Il ne parle plus en termes mécaniques ou physiques, mais en termes chimiques, mettant l’accent sur l’action de la lumière, qui produit une forme de résurrection permettant un vrai contact avec la personne morte. « La photo de l’être disparu vient me toucher comme les rayons diffractés d’une étoile. Une sorte de lien ombilical relie le corps de la chose photographiée à mon regard : la lumière, quoique impalpable, est bien ici un milieu charnel, une peau que je partage avec celui ou celle qui a été photographié. » La théorie de la photographie déployée dans La Chambre claire relie ainsi la pensée propre d’un médium à son effet sensible. Elle est aussi une réflexion sur la mort qui a pris un tour quasi mythologique en coïncidant avec le décès de son auteur, deux semaines après la sortie du livre en 1980.

« L’écriture est le premier et le dernier mot de sa vie »

Éric Marty

« En restant à distance, il préfère aider son lecteur à aiguiser son regard, et lui fournir des armes pour ne plus être dupe. » Éditeur des œuvres de Barthes, l’écrivain Eric Marty nous aide à comprendre sa pensée et sa conception de la littérature.

Un enragé du langage

Lou Héliot

« Du sanatorium, il dira qu’il y a fait deux expériences fondamentales : celle de la lecture et celle de l’amitié. » Lou Héliot, journaliste au 1 hebdo, retrace la vie de Roland Barthes de sa jeunesse, marquée par la perte de son père, une relative pauvreté, aux succès de ses livres et d…