« L’écriture est le premier et le dernier mot de sa vie »

Temps de lecture : 9 minutes

Barthes est-il un philosophe ? Un penseur ? Un écrivain ? Comment le définir ?

Barthes est beaucoup de choses en même temps. Il est à la fois écrivain et anti-écrivain, car il écrit sans vouloir faire de la « littérature ». Il est philosophe et antiphilosophe, car il pense en construisant des concepts, tout en reprochant à la philosophie sa prétention à être une discipline dominatrice. Il est théoricien et anti-théoricien, car il bâtit des systèmes, mais ne cesse de les déconstruire par crainte de les voir se figer. Barthes est dans une oscillation constante entre le pour et le contre, le positif et le négatif. Il se rattache par là à la grande tradition des essayistes français, comme Montaigne, mais s’en distingue par son goût pour les avant-gardes, les ruptures, les marges. C’est aussi quelqu’un qui revendique d’être traversé par des influences.

Précisément, quelles sont ses influences et ont-elles évolué au fil des décennies ?

Elles sont très nombreuses et sans cesse renouvelées au long de sa carrière. Après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’il commence à écrire, il est très proche du marxisme et de Sartre, mais aussi de la linguistique, qui est encore peu populaire à l’époque. Puis il s’en éloignera pour se rapprocher des avant-gardes théoriques françaises, de Lacan à Derrida, en passant par Sollers. Mais cette esthétique de l’influence n’est pas pour autant une forme de passivité. Barthes pioche partout, dans toutes les disciplines, choisit ce qui l’intéresse, laisse de côté ce qu’il n’aime pas. Aucun dogmatisme chez lui. Il va investir tous ces fragments empruntés de sa propre sensibilité, de ses propres désirs et de sa propre esthétique.

Quel regard porte-t-il sur la littérature, son premier objet d’étude ?

Dès la fin des années 1950, il se lance dans une critique radicale de la littérature. Pour lui, celle-ci se trouve dans une véritable impasse, embourbée dans toutes sortes de clichés, de tics et d’effets de style, dans une glorification bourgeoise du « chef-d’œuvre » dont Proust est l’aboutissement. Cette « grande littérature », avec sa psychologie conventionnelle, son réalisme standardisé, son carcan stylistique, n’est plus, pour Barthes, qu’un vecteur d’aliénation.

« Pour Barthes, une littérature qui est coincée dans ses ornements ne peut plus rien dire du monde »

En opposition à cette littérature devenue stérile, il va donc développer une esthétique de l’écriture. Une écriture qui se soustrait à la littérature, c’est-à-dire une écriture qui, grâce à des innovations formelles, va esquiver tous les marqueurs de la « belle littérature ». Il trouve sa première incarnation dans l’écriture « neutre » et « blanche » de Camus qui, avec L’Étranger, se soustrait à ce « drapé » de la littérature traditionnelle. C’est ce qu’il va appeler le « degré zéro de l’écriture ». Plus tard, il le retrouvera dans le style neutre et impersonnel du Nouveau Roman d’Alain Robbe-Grillet ou de Michel Butor, puis, d’une tout autre façon, chez Philippe Sollers.

Existe-t-il une dimension politique dans cette quête du « degré zéro de l’écriture » ?

Tout à fait. Pour Barthes, une littérature qui est coincée dans ses ornements ne peut plus rien dire du monde. Peu importe la radicalité de son contenu, si la forme est inchangée, la littérature ne fera que reproduire le monde ancien et restera impuissante. Barthes critique à ce propos le roman communiste, très en vogue dans les années 1950, qui copie le roman réaliste bourgeois en essayant de lui insuffler des messages progressistes. Un roman véritablement engagé devrait au contraire dénoncer le caractère aliénant de cette littérature et en subvertir les codes.

Il emprunte à Sartre son concept de l’engagement de l’écrivain, mais il ne l’investit pas du même sens. Quand Sartre pense un engagement par le contenu, Barthes le conçoit par la forme. C’est en refusant les protocoles et les rites de la littérature traditionnelle que l’écrivain pourra être réellement engagé et transformer l’ordre du monde. Là réside sa grande originalité. Pour lui, le formalisme est le véritable lieu de la subversion.

Pourquoi ?

Parce que le travail sur la forme, à la différence du contenu, laisse tout ouvert à l’interprétation. Pas de message univoque ou de formule, pas de domination du sens ni de représentation préétablie du monde. Le travail sur la forme est une arme contre l’idéologie, qui est le grand piège de l’époque.

Progressivement, il va élargir son champ d’études à la société.

En effet, il s’intéresse dès la fin des années 1950 à la sémiologie, qui se trouve à la croisée de la linguistique et de la sociologie. La sémiologie, c’est l’idée que notre monde n’est pas une sorte d’unité indéchiffrable, comme on l’a longtemps supposé, mais qu’il est au contraire composé d’une multitude de signes, et peut donc être analysé et déconstruit. Avec ses « Mythologies », qu’il publie chaque semaine dans les revues Lettres nouvelles ou Esprit, Barthes va analyser les objets du quotidien, de la DS Citroën au jouet d’enfant. Et il va chercher à montrer que nos objets culturels, que nous prenons pour naturels ou évidents, sont en fait des agencements de langage, des « mythes ».

« Il préfère aider son lecteur à aiguiser son regard, et lui fournir des armes pour ne plus être dupe »

Lorsqu’il analyse par exemple la photo parue dans Paris Match d’un jeune Africain en uniforme, les yeux levés vers le drapeau français, il ne va pas aborder le thème de la décolonisation en termes de bien et de mal, de dominant et de dominé, mais il va montrer que la composition même de la photographie porte en elle une idéologie. Il analyse la forme du discours, et non son contenu. Son propos n’est pas de donner un sens final à ce qu’il décrypte. En restant à distance, il préfère aider son lecteur à aiguiser son regard, et lui fournir des armes pour ne plus être dupe.

Cette volonté de mise en retrait est-elle l’une de ses marques ?

Oui. Par exemple, il s’est engagé de manière plutôt oblique pendant la guerre d’Algérie ou en Mai 68 car, pour lui, ce type de lutte – par la manifestation, par les pétitions… – produit des discours et des attitudes qui sont les mimes du pouvoir. D’une manière générale, il se méfie de l’embrasement de l’opinion et cherche toujours à mettre l’objet à distance. Il va d’ailleurs beaucoup s’intéresser au théâtre de Brecht et à son « effet de distanciation », qui vise à placer le spectateur dans une position de distance par rapport à ce qui se passe sur scène pour provoquer en lui une prise de conscience. C’est ce que Barthes va appeler la « participation différée », et cela résume bien sa posture publique.

À la fin des années 1960, Barthes part pour le Japon…

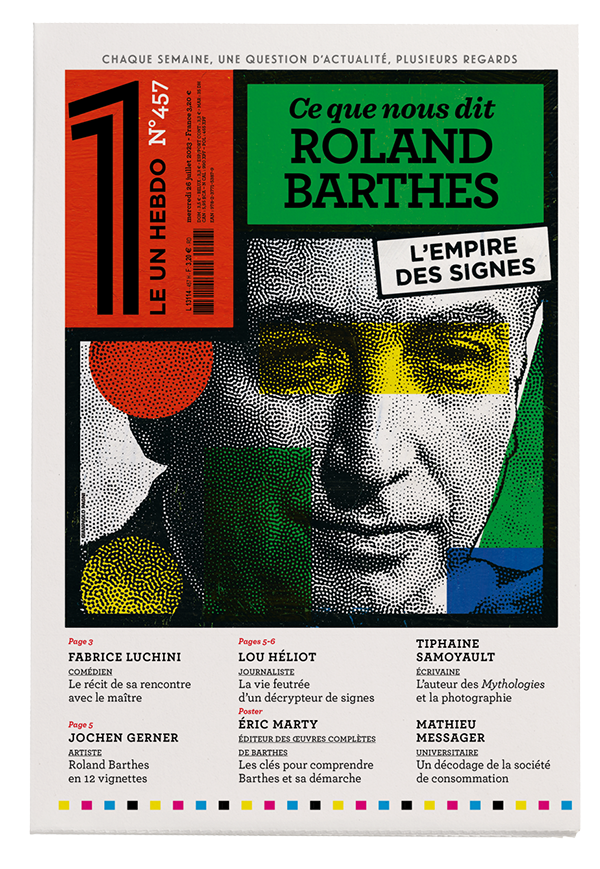

Les voyages au Japon de Barthes marquent un véritable tournant dans son œuvre. Jusque-là, il avait surtout écrit des mythologies critiques, négatives. Mais le Japon va être pour lui le lieu d’une mythologie positive. En observant les villes, les coutumes, le théâtre kabuki, la nourriture du Japon, il fait l’expérience d’une société entièrement codée, formalisée, qui, selon lui, réussit à s’extraire de la domination du sens et permet cette intellection du monde à laquelle il aspire.

« Il a rendu impossible le fait d’être un disciple, parce qu’il a toujours pris soin de ne pas laisser de doctrine »

En vérité, ce Japon qu’il décrit dans L’Empire des signes est assez utopique, presque fantasmé. Il se concentre sur les traditions des élites et occulte tout un pan plus brutal de la société. Ce Japon, c’est celui qu’il a voulu voir, sur lequel il a voulu écrire, et surtout celui qu’il a voulu transmettre à son public français, comme un miroir en négatif de la France, qu’il considère comme le lieu de la petite bourgeoisie, rance et réactionnaire, gouvernée par le message et le slogan. Ce Japon « empire des signes » est donc aussi une anti-France.

Son œuvre la plus connue est sans doute Fragments d’un discours amoureux. Que nous dit Barthes de l’intime ?

Si Barthes commence à s’intéresser au sentiment amoureux au début des années 1970, c’est à la fois pour des raisons personnelles et parce qu’il a conscience que le monde intellectuel auquel il appartient, pris dans une sorte de frénésie théorique, s’est coupé de ce qu’il peut y avoir de précieux dans l’imaginaire humain, en particulier l’imaginaire amoureux. Refusant de l’abandonner aux romans à l’eau de rose et aux magazines féminins, Barthes se penche alors sur le discours de l’amoureux. Il n’a rien à voir avec le roman d’amour, nous dit Barthes, qui n’est qu’un moyen pour la société de réintégrer l’amour dans sa logique de consommation, en lui donnant un sens, une temporalité et un dénouement. Non, pour Barthes, le discours amoureux a quelque chose du chaos et de la folie, il s’exprime par « bouffées de langage », c’est-à-dire des fragments de discours qui viennent à l’esprit de l’amoureux et qui ne sont pas compatibles avec un monde social ordonné. Barthes va ainsi s’employer à capter, sous forme de petits scénarios, le discours sans sens, et sans norme, sans début ni fin, de l’amoureux. Là encore, on retrouve l’opposition chère à Barthes entre une littérature embourbée dans ses rites, incapable de faire « trembler le sens », et l’écriture qui, elle, va être libre, affranchie des conventions. Ce livre est un succès immédiat auprès du grand public, mais il est assez mal reçu par l’entourage de Barthes. Alors que toute l’intelligentsia française s’enfonce dans la théorie pure, elle se demande s’il est bien sérieux…

Barthes a-t-il laissé derrière lui une école ?

D’une certaine manière, il a rendu impossible le fait d’être un disciple, parce qu’il a toujours pris soin de ne pas laisser de doctrine. Toute son œuvre est fondée sur un va-et-vient entre la théorisation et la déconstruction. Chaque nouveau texte vient déconstruire ce qui aurait pu être pris pour argent comptant dans le précédent. Et dans ses derniers ouvrages comme La Chambre claire, qui mêle réflexions sur la photographie et souvenirs de sa mère, son ton se fait si personnel, si intime, qu’il devient presque impossible de se l’approprier comme théorie. En ce sens, il ne peut pas y avoir de disciples qui adopteraient et transmettraient la « parole » de Barthes.

« Pour Barthes, la vie est réellement écriture »

Enfin, j’ajouterai qu’il est, à tous les sens du terme, un homme du livre, et non de la parole. Chacun de ses ouvrages tient par lui-même, avec un propos et une esthétique propre. Et chaque livre est si imprégné de la forme particulière que Barthes lui a choisie qu’il est impossible d’en extraire un message, un précepte ou un slogan. Elle invite au contraire à s’y plonger, toujours plus profondément. La dimension formellement unique de chaque livre empêche son œuvre de devenir un catéchisme.

Dans quel livre nous conseillez-vous de nous plonger en premier ?

Je conseillerais volontiers L’Empire des signes. C’est un très beau livre illustré d’images soigneusement choisies par Barthes, et composé de manière très personnelle. Il est à la fois brillant et très accessible. On peut le lire comme un récit de voyage, et comme une bonne introduction à sa pensée.

Quelle facette de son œuvre vous a le plus touché ?

L’écriture. C’est le premier et le dernier mot de la vie de Barthes. L’écriture est pour lui à la fois une notion et une pratique. Le simple acte d’écrire entraîne tout derrière lui, et lui permet de surmonter tous les écueils idéologiques, tous les mensonges et tous les leurres. C’est là où quelque chose peut être sauvé, c’est ce qui porte la totalité de l’existence. Pour Barthes, la vie est réellement écriture.

Propos recueillis par LAURENT GREILSAMER & LOU HÉLIOT

« L’écriture est le premier et le dernier mot de sa vie »

Éric Marty

« En restant à distance, il préfère aider son lecteur à aiguiser son regard, et lui fournir des armes pour ne plus être dupe. » Éditeur des œuvres de Barthes, l’écrivain Eric Marty nous aide à comprendre sa pensée et sa conception de la littérature.

Un enragé du langage

Lou Héliot

« Du sanatorium, il dira qu’il y a fait deux expériences fondamentales : celle de la lecture et celle de l’amitié. » Lou Héliot, journaliste au 1 hebdo, retrace la vie de Roland Barthes de sa jeunesse, marquée par la perte de son père, une relative pauvreté, aux succès de ses livres et d…