Décoder la société de consommation

Temps de lecture : 6 minutes

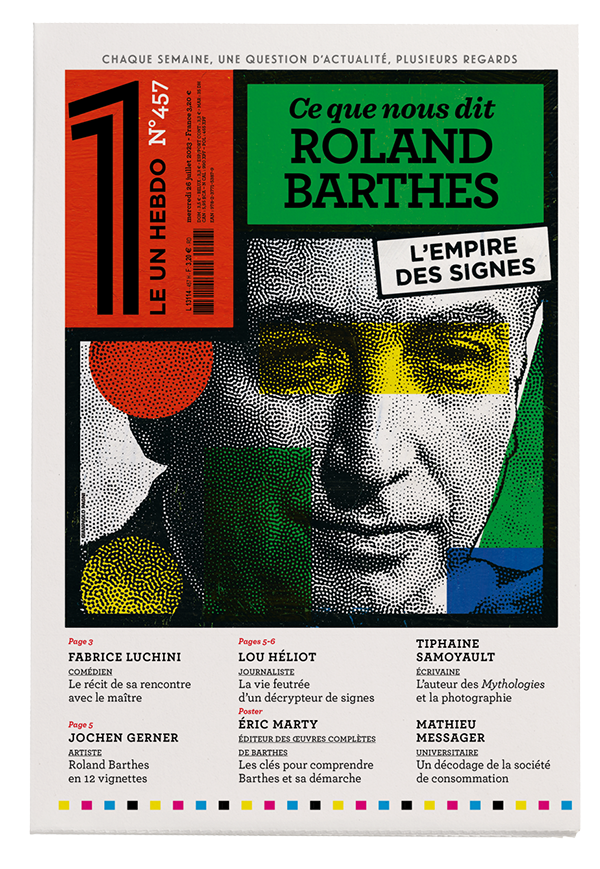

Rares sont les intellectuels qui ont réussi à passer à la postérité sous la forme d’un objet symbolisant leur œuvre. Si la chose est courante dans le domaine littéraire – Proust a sa « madeleine » ; Flaubert a son « perroquet » –, elle demeure singulière dans l’histoire des idées. Longtemps la figure de Barthes a eu pour effigie la Citroën DS. Pas besoin de le lire ni de le connaître pour savoir que Barthes, c’est la DS. Cette forme d’équivalence repose sur un court-circuit dans l’ordre de la réception : on connaît d’abord l’auteur par l’objet dont il a parlé ; on le lit ensuite pour retrouver le lieu exact où il l’a évoqué. S’il tend aujourd’hui à se distendre, ce doublon « Barthes-DS » n’en demeure pas moins symptomatique de qui fut Roland Barthes aux yeux du grand public et du rôle critique qu’il joua lors de l’émergence des Trente Glorieuses.

Il est engagé par Publicis pour rédiger une enquête sur l’image publicitaire de l’automobile

Au tournant des années 1950-1960, Roland Barthes occupe en effet une place singulière dans le champ intellectuel. Proche du philosophe et historien Henri Lefebvre, il s’intéresse au quotidien des Français et aux formes d’aliénation qui empêchent toute expression libre de soi ; il participe aux travaux du Centre d’études de communication de masse (Cecmas) ; il donne un séminaire à l’École pratique des hautes études sur « les systèmes contemporains de signification (vêtement, nourriture, logement) » ; il est engagé par Publicis pour rédiger une enquête sur l’image publicitaire de l’automobile. Pour éclectiques que paraissent ses objets d’étude, ils sont tous pris dans les entours de la société et du monde : Roland Barthes se passionne pour ces « choses » que l’on produit, que l’on diffuse, que l’on consomme et qui finissent par s’inscrire dans nos imaginaires sans que l’on s’en aperçoive. L’air du temps est à la captation de tous les signes ambiants de cette nouvelle société de consommation qui se donne à elle-même le spectacle de son euphorie.

Barthes passe alors pour le décodeur de son temps, écrivant dans une stricte contemporanéité avec une époque qu’il sait en pleine mutation socio-économique et qu’il perçoit comme ivre d’images, de discours, de matériaux et d’objets neufs. Parmi ses contemporains, il est celui qui veut doter les Trente Glorieuses d’une science pilote, qu’il pense comme l’antidote à la fascination qu’exerce l’imaginaire consumériste diffusé à bas bruit par tous les canaux de communication. Cette science nouvelle, dont il pressent l’urgence, c’est la « sémiologie » : « Le développement de la publicité, écrit Barthes, de la grande presse, de la radio, de l’illustration, […] rend plus urgente que jamais la constitution d’une science sémiologique. Combien, dans une journée, de champs véritablement insignifiants parcourons-nous ? Bien peu, parfois aucun. »

Imaginée par le linguiste Saussure, la sémiologie se donne pour programme d’étudier la vie des signes au sein de l’espace social. S’il peut s’agir a priori d’une collection d’objets infinis (une affiche dont on parle, un vêtement à la mode, un slogan publicitaire, etc.), chacun de ces objets aura en commun de pouvoir être analysé comme un langage articulé, en se fondant sur la description linguistique. Ce que vise Barthes, c’est un puissant système capable de faire signifier ce qui semble pourtant se taire. Le monde est saturé de sens, et c’est précisément cette grammaire du monde que son analyse veut mettre au jour. Pourquoi dit-on que le « bleu est à la mode cette année » ? Pourquoi Panzani représente-t-il sa gamme complète de produits dans un filet entrouvert, dans une composition qui rappelle celle des natures mortes ?

Son projet est de traquer l’abus idéologique qui consiste à faire passer pour naturelles et universelles des valeurs qui sont l’apanage d’une seule classe, historiquement et socialement situable : la petite bourgeoisie des années 1950.

Ce qui obsède Barthes, c’est la cuisine du sens : comment celui-ci se prépare et se diffuse de manière plus ou moins invisible, jusqu’à la surface des objets les plus ordinaires. Son projet est de traquer l’abus idéologique qui consiste à faire passer pour naturelles et universelles des valeurs qui sont l’apanage d’une seule classe, historiquement et socialement situable : la petite bourgeoisie des années 1950.

Ce qu’il a compris, avant beaucoup d’autres, c’est que l’idéologie n’est pas résumable à un concept ou à un grand mot d’ordre. Le « capitalisme », comme maître-mot de la société de consommation, ne se situe pas dans le ciel des idées ni dans des formules abstraites. L’idéologie marchande et l’ensemble de ses valeurs se logent bien plus insidieusement dans les choses concrètes, au ras des signes apparemment les plus futiles (une exposition de plastique, une publicité pour détergent, un salon de l’automobile, un jouet pour enfant). Le succès des Mythologies (1957) vient précisément de là : il est pleinement inscrit dans l’horizon quotidien des Français, dans des choses palpables, dans des événements ou des signes tangibles que le lectorat éprouve au moment où Barthes écrit ses textes.

Barthes affronte l’idéologie sur son propre terrain : celui de la communication de masse

Mais le tour de force ne repose pas seulement sur cette adéquation inédite (pour l’époque) entre la chose de tous les jours et la profondeur de l’analyse, il tient surtout au fait que Barthes affronte l’idéologie sur son propre terrain : celui de la communication de masse, en décryptant ses thèmes privilégiés et ses lieux favoris d’expression. Ce qu’il dévoile alors, c’est un élargissement sémantique du mot « consommation ». La consommation ne désigne plus forcément l’acte conscient par lequel l’on paie un bien ou un service. Ce que nous « consommons » – avant tout et partout – ce sont des discours ou des signes qui n’ont pas besoin d’être verbalisés pour infuser dans nos imaginaires.

Ainsi, par exemple, de la publicité pour des cosmétiques qui mettent en scène tout un imaginaire de la « profondeur ». À travers un large réseau de signifiants (agent bactéricide, crème ultra-pénétrante, sucs revitalisants), elle naturalise une opposition totalement mythique entre la profondeur et la surface, en insinuant que la première doit nourrir la seconde par l’intermédiaire d’un circuit germinatif dont il faudrait prendre soin. Ce que cache cette innocente réclame pour des produits de beauté, c’est une fascination tout idéologique pour la transparence : comme toute sécrétion peut être délogée, tout secret peut être exprimé. Ce que contemple avec délice la société des années 1950, c’est l’idée d’un monde parfaitement intelligible, sans obstacle ni entrave à son désir de propriété.

À l’inverse d’autres « objets » passés de mode, et qui ne parlent plus à tout le monde (le procès Dominici ou telle représentation d’Adamov), les mythologies de Barthes sur les biens de consommation possèdent encore une forme d’actualité. Cette permanence est liée à la structure même des biens marchands qui diffèrent des biens essentiellement culturels ou de nature symbolique. La lessive, le jouet, la voiture ou la margarine demeurent des « objets-signes » universels dans lesquels se déverse l’imaginaire particulier d’une époque et qui appellent sur eux de nombreux discours, transférables dans le temps.

Quand Barthes écrit sur la nouvelle Citroën (la DS 19), il enregistre une conversion récente dans l’ordre de la mythologie automobile qui correspond très exactement à la sociologie de l’automobile dans le milieu des années 1950 : la voiture n’est plus consommée sur un mode fabuleux ou héroïque, elle l’est sur un mode domestique. Elle commence donc à devenir un objet, sinon encore universel, du moins ordinaire, dont l’acquisition pour soi est rendue possible. Soixante-dix ans plus tard, la Tesla d’Elon Musk propose une mythologie inverse, reprenant presque à rebours la conversion pointée par Barthes : au fantasme du maniement répond aujourd’hui le fantasme du non-maniement. La technologie embarquée, l’assistance à la conduite et la progressive autonomisation du véhicule requalifient le conducteur : il ne se rêve plus en usager mais en véritable contrôleur de bord. Il navigue à l’aide d’écrans tactiles et se donne à nouveau l’illusion d’embarquer pour le ciel de Metropolis, celui qu’avait justement quitté la « Déesse » aux yeux de Roland Barthes.

« L’écriture est le premier et le dernier mot de sa vie »

Éric Marty

« En restant à distance, il préfère aider son lecteur à aiguiser son regard, et lui fournir des armes pour ne plus être dupe. » Éditeur des œuvres de Barthes, l’écrivain Eric Marty nous aide à comprendre sa pensée et sa conception de la littérature.

Un enragé du langage

Lou Héliot

« Du sanatorium, il dira qu’il y a fait deux expériences fondamentales : celle de la lecture et celle de l’amitié. » Lou Héliot, journaliste au 1 hebdo, retrace la vie de Roland Barthes de sa jeunesse, marquée par la perte de son père, une relative pauvreté, aux succès de ses livres et d…