Montagne, forêt, littoral surmonter les conflits d’usage

Temps de lecture : 8 minutes

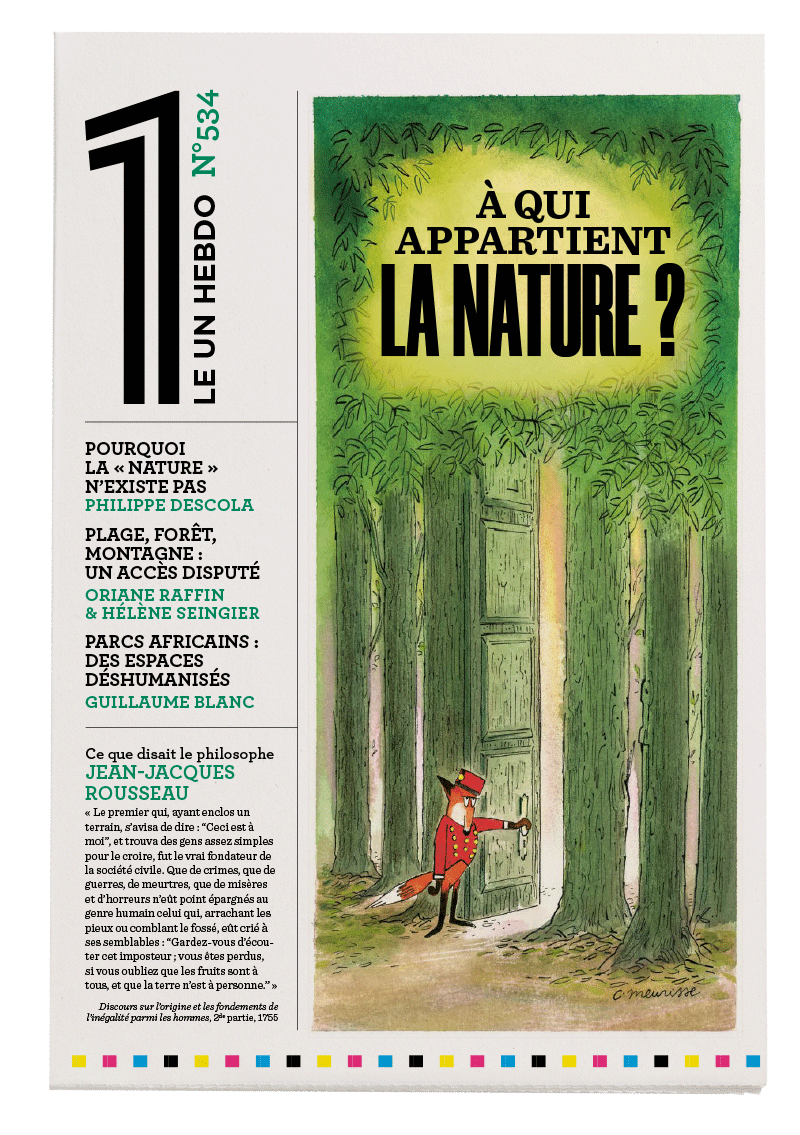

L’histoire commence comme un conte pour enfants : il était une fois un marquis qui possédait un vaste domaine, au cœur des Alpes. Les randonneurs venaient y admirer la tour Percée – une arche naturelle exceptionnelle –, les passionnés y faire du ski de randonnée. Mais, un jour de 2023, la loi changea et, dans les montagnes du marquis, des panneaux fleurirent, interdisant l’accès aux visiteurs.

L’histoire est réelle et se déroule en Isère. Depuis l’Ancien Régime, une zone grise du droit permettait à chacun d’accéder à la nature partout en France, y compris sur des propriétés privées. Par exemple, les 750 hectares appartenant au marquis de Quinsonas-Oudinot dans la réserve naturelle des Hauts-de-Chartreuse. Mais, à l’été 2023, ce propriétaire a tout bonnement interdit l’accès à son domaine. « Il y avait déjà des tensions depuis plusieurs années, car il confiait ses terres à un organisateur de chasses au chamois et au mouflon, qui avait tendance à être virulent à l’égard des promeneurs », se souvient Pierre-Antoine Rigout, membre du Collectif Chartreuse, qui milite pour l’accès au secteur.

Cette fois, c’est une nouvelle loi qui a permis au marquis de fermer son domaine. Le texte, qui visait à « limiter l’engrillagement », partait d’une bonne intention : obliger les grandes propriétés à retirer les clôtures qui, en Sologne et ailleurs, bloquaient le vagabondage des cerfs, renards et autres bestioles. Sauf qu’en échange, les propriétaires ont obtenu le pouvoir d’interdire l’accès à leurs terres d’un simple panneau. Il est donc devenu illégal de se promener sur des espaces privés en forêt, en montagne ou sur le littoral, sous peine d’une amende de 135 euros.

Difficile à entendre pour les défenseurs d’un libre accès à la nature. D’autant plus qu’en France, 75 % de la forêt est privée et que le Covid a permis de reprendre conscience du besoin de grand air. « Nous vivons majoritairement dans des espaces urbains, privés de connexion au cycle naturel, de silence, de nuit. Des éléments essentiels. Les montagnes sont les derniers espaces sauvages en Europe occidentale, il faut préserver leur accès », prône Mathieu Crétet, représentant de l’association Mountain Wilderness.

« Le marquis est dans son droit en nous refusant l’accès, poursuit Pierre-Antoine Rigout, du Collectif Chartreuse. Mais, de notre point de vue, il y a une dimension morale et éthique : on ne peut pas interdire l’accès des gens à la montagne. » Deux députés, Lisa Belluco et Jérémie Iordanoff, ont bien proposé une loi visant à dépénaliser l’accès à la nature. Mais elle a été rejetée en 2024. « Je suis de ceux qui pensent que la nature au sens large devrait être commune, partagée et non appropriable, car elle apporte des bénéfices à tous », affirme Lisa Belluco. Parmi ses modèles : les pays scandinaves comme la Suède, où le droit d’accès à la nature est inscrit dans la Constitution.

« Le problème ici est lié à une anomalie constitutionnelle, presque civilisationnelle, résume Romain Lajarge, professeur en aménagement et sciences territoriales à l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble. Nous n’avons jamais touché, depuis la Révolution française, à la dimension sacrée de la propriété privée. Rien ne permet pourtant de justifier que des gens soient propriétaires de milliers d’hectares… Au nom de quels arguments ? L’héritage ? L’aristocratie, l’enrichissement d’une partie de la population au détriment des autres ? » Mais le partage des espaces est une question clivante. « La nature n’est pas à tout le monde », martelait par exemple le président de la Fédération nationale des chasseurs, interrogé à la suite de plusieurs accidents de chasse en 2022. Willy Schraen recommandait simplement aux gens de se promener « chez eux ».

Depuis la nouvelle loi sur l’engrillagement, les bras de fer entre promeneurs et propriétaires terriens se multiplient. Dans les Alpes-Maritimes, par exemple, à deux pas de la grande bleue, un autre marquis – celui de Panisse-Passis – possède 700 hectares de garrigue au beau milieu de la commune de Villeneuve-Loubet. Depuis fin 2023, des panonceaux rouge vif en interdisent l’accès « aux promeneurs, cavaliers, motos, VTT ». Dans les colonnes de Nice-Matin, le propriétaire se plaint « de nombreux actes de vandalisme : dépôts de déchets, arbres coupés, encombrants… à la seule charge du propriétaire ». Il craint aussi les départs de feu et déplore qu’une personne qui s’est blessée sur des gravats ait porté plainte contre lui et gagné en justice. « Sur le fond, on ne peut pas lui donner totalement tort, reconnaît Lionnel Luca, le maire de la commune. Mais je le trouve un peu trop raide, à vouloir interdire totalement l’accès. » De négociations en réunions avec le conservatoire du littoral, la situation s’oriente vers la délimitation d’un unique itinéraire pédestre par les équipes du département.

Depuis la nouvelle loi sur l’engrillagement, les bras de fer se multiplient

En bordure d’Atlantique, aux alentours de Fouesnant et de Concarneau, c’est au contraire la non-application d’une loi qui crispe les amoureux de la nature. Le GR34, qui fait tout le tour de la Bretagne par les sentiers douaniers, est interrompu par endroits, parfois sur plusieurs kilomètres. Les promeneurs doivent descendre sur le sable ou dans les rochers, voire rebrousser chemin en cas de marée haute. Une loi de 1976 stipule pourtant que les propriétaires du littoral doivent laisser « une servitude de passage » de trois mètres de large en bordure de leur propriété. « La plupart du temps, la servitude est mentionnée dans l’acte de vente, les propriétaires achètent en connaissance de cause. Mais ils invoquent tous types d’arguments », dénonce Vincent Esnault, élu municipal de Fouesnant. Parmi ces récalcitrants, passés ou actuels, on compte Vincent Bolloré, les familles Taittinger, Michelin ou encore Lesieur.

En 2014, lassés de 38 années de non-application de la loi, Vincent Esnault et d’autres membres de l’association de sauvegarde du pays fouesnantais ont décidé d’ouvrir eux-mêmes le chemin, cisaillant les grillages et élaguant les épineux. « Ça m’a valu des intimidations, mais même les gendarmes m’ont félicité. S’il n’y avait pas eu de pression populaire, tout le monde aurait continué à s’entendre pour que le passage n’ouvre jamais », poursuit l’élu. Des habitants de Concarneau, de l’autre côté de la baie, menacent d’en faire autant autour du quartier du Cabellou. « La mairie a fini par bouger, on a bon espoir que la moitié du chemin manquant soit ouverte avant l’été, se réjouit Bruno Blouch, membre du Collectif citoyen pour l’ouverture du sentier littoral. Le chemin côtier est un plaisir gratuit. On ne peut pas refuser ça au peuple, aux familles, c’est trop extraordinaire ! »

« Les conflits d’usage ont tendance à augmenter car les activités se développent et se diversifient plus rapidement que les lieux où elles se pratiquent, note le professeur en aménagement et sciences du territoire Romain Lajarge. À l’image du Parc naturel régional du Pilat, aux portes de Saint-Étienne, où les usages récréatifs se multiplient : quad, vélo, marche... Mécaniquement, cela crée des tensions, qui peuvent être résolues par des partages calendaires : utiliser le même espace à différentes périodes de l’année ou de la journée. » Six fédérations départementales de chasseurs fixent ainsi un jour sans chasse par semaine dans leur territoire, parfois deux, à l’initiative des associations locales.

Pour préserver les espaces particulièrement sensibles, ce sont parfois les autorités – comme les parcs nationaux – qui jouent les trouble-promenades. Ainsi, des quotas limitent le nombre de visiteurs dans certaines calanques de Marseille, où des voies d’escalade sont également interdites pendant la période de nidification du cormoran huppé de Desmarest ou du faucon pèlerin.

Autre mode d’action, côté citoyens, cette fois : placer une partie de son épargne dans une foncière pour acquérir des terrains. « Le meilleur moyen pour décider du mode d’utilisation du foncier, c’est d’en être propriétaire », justifie Max Senange, cofondateur de la foncière Cerf vert, qui investit dans des parcelles de forêt. Une démarche initialement écologique, qui visait à lutter contre la surexploitation des forêts liée à la production de bois. Mais rapidement, les quatre cents associés, propriétaires de 120 hectares de forêt, ont dû se concerter sur les usages, avec la volonté de faire cohabiter toutes les pratiques, dans le respect de la biodiversité. La cueillette est autorisée, les apiculteurs bienvenus. « On tolère la chasse mais on interdit certaines pratiques, comme le fait d’appâter les animaux avec de la nourriture », décrit Max Senange. Dans le Vercors, la section locale de Cerf vert a, elle, dû réguler le passage des vététistes. « On s’inscrit dans une approche de gestion qui rappelle celle des communs, poursuit le Lyonnais. Plus nous serons nombreux à avoir acheté des espaces forestiers, plus nous contribuerons à la définition d’une forêt commune. C’est une alternative aux forêts publiques. »

La notion de « communs » revient sur de nombreuses lèvres comme la solution idéale. Un retour à un fonctionnement hérité du Moyen Âge. « Des modèles complètement sortis de notre champ de vision et de notre réflexion juridique et sociale moderne », glisse Jean-François Joye, professeur en droit public à l’université Savoie-Mont-Blanc et codirecteur de la chaire Valcom. Dans ce mode de gouvernance, propriétaires et usagers collaborent et gèrent un espace de façon communautaire. « Rien n’est plus complexe que de partager la nature, car les intérêts sont divergents, précise l’universitaire. On a surtout inventé des moyens de ne pas la partager : propriété individuelle ou exclusion par l’État, dans le cas de réserves exceptionnelles. Mais, concernant la nature banale, la nature du quotidien, il faut inventer des solutions pour partager la responsabilité de la gestion de l’espace. »

L’utopie se concrétise par endroits, comme à Yssingeaux, en Haute-Loire. L’association Forêts des Sucs y gère de façon raisonnée une forêt mise à disposition par un propriétaire foncier. Dans les Vosges, à La Vigotte, un tiers-lieu chapeaute de manière collégiale la gestion d’un hameau et de son territoire.

Dans le massif de la Chartreuse, la mise en place d’un commun ne semble pas d’actualité. Le marquis a signé une convention avec le département et le parc naturel régional : 7 kilomètres de sentiers sont désormais accessibles aux randonneurs, sur les 25 comptabilisés par le Collectif Chartreuse. Le reste des 750 hectares demeure interdit au public – excepté aux chasseurs qui paient leur accès.

« Les conflits d’usage sont très anciens »

Philippe Descola

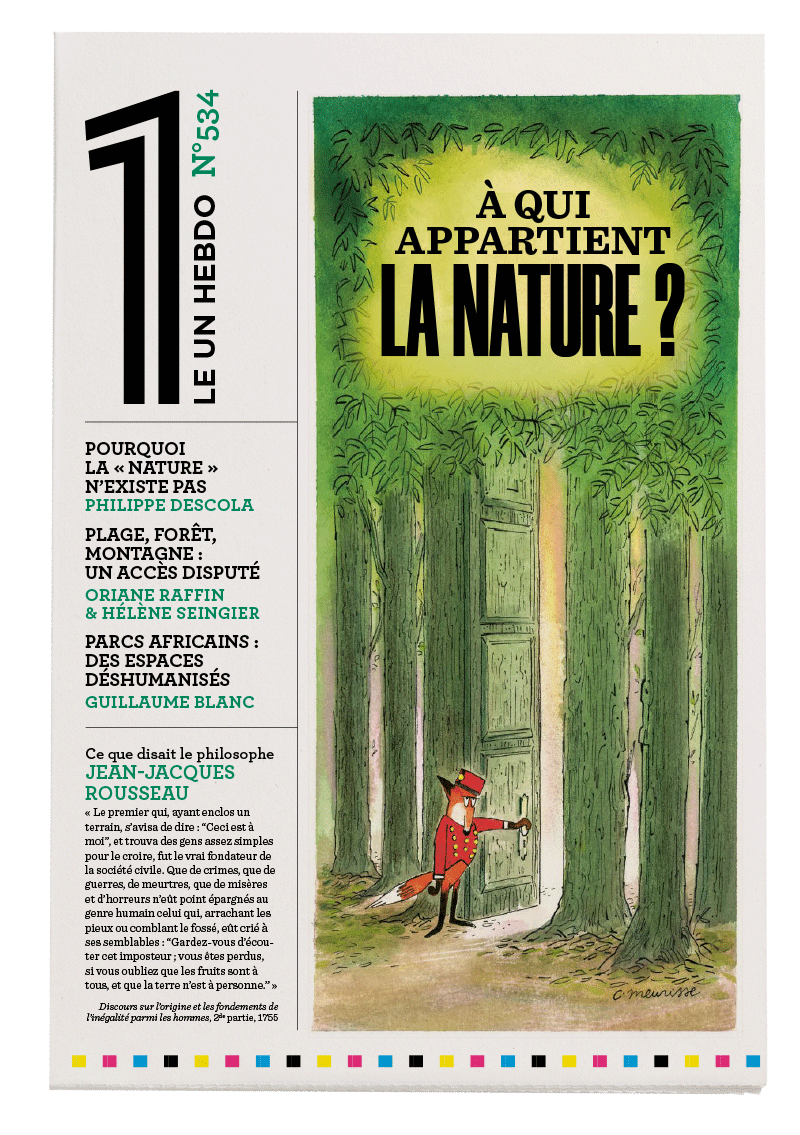

À qui appartiennent les espaces naturels sauvages ?

Cela dépend beaucoup des espaces sauvages en question. La composition floristique de la forêt amazonienne, par exemple, est le produit du travail des populations amérindiennes qui y pratiquent l’hor…

[Décret]

Robert Solé

FINALEMENT, je laisse tomber le Groenland. J’ai une autre idée. Préparez-moi un décret à signer.

– Très bien, monsieur le président. Quel en sera l’objet ?

– Nous allons annexer la face éclairée de la Lune. Mais pas un mot à Elon ! Je veux lui fair…

Montagne, forêt, littoral surmonter les conflits d’usage

Hélène Seingier

Oriane Raffin

L’histoire commence comme un conte pour enfants : il était une fois un marquis qui possédait un vaste domaine, au cœur des Alpes. Les randonneurs venaient y admirer la tour Percée – une arche naturelle exceptionnelle –, les passionnés y faire du ski de randonnée. Mais, un jour de 2023,…